應對重大公共衛生事件的林盤智慧

吳霜

摘要:新冠肺炎疫情的迅速蔓延引發了各個行業對于應對重大公共衛生事件能力建設的思考,而城鄉規劃與建設也必須重新審視已有的慣性思維。四川省成都平原的林盤作為獨具特色的農業文化景觀和社會生態復合系統,以其離散型分布模式維持了千百年來在遭受外界壓力和沖擊時的韌性,支撐了“天府之國”的長期繁榮。本文基于對林盤空間格局和場鎮作為農村傳統社會服務空間節點的分析,提出了保持鄉村聚落空間間隔與發揮農村基層社區服務功能的建議,旨在推動傳統知識和生態智慧與鄉村振興戰略的有機融合,提升鄉村文化景觀抵御外界沖擊或災害的能力,以筑牢成都平原可持續發展的基礎。

關鍵詞:林盤;空間格局;社會生態韌性;疫情防控;成都平原

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.06.008 中圖分類號:TU982

文章編號:1009-1483(2020)06-0052-06 文獻標識碼:A

Resilience of Linpan Cultural Landscape and Its Response to Major Public Health Events

WU Shuang

[Abstract] The rapid expansion of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19) is incurring the rethinking on the capacity building in responding and mitigating the impacts of major public health events in every field or industry. For urban and rural planning and development, the traditional concepts and visions should also be reviewed accordingly. Linpan (wooded lot), as a unique agricultural cultural landscape or socio-ecological system distributed on the Chengdu Plain in Sichuan Province, with its dispersed spatial pattern, has sustained the resilience for many centuries in facing external pressures or shocks, and supported the long-term prosperity of "The Land of Heavenly Abundance". Based on the analysis of spatial pattern of Linpan and the functions of rural periodic markets as the socio-economic nexus in the landscape, this study suggested that the spatial interval of Linpan settlements should be maintained in the future development planning, and enough attentions be paid to the role of rural grass-root communities played in controlling and defensing epidemic diseases. It is hoped that these traditional knowledge or eco-wisdom could be integrated into the national program of rural revitalization, in order to enhance the resilient capacity of rural landscape against external shocks or hazards, and contribute to the sustainable development in Chengdu Plain.

[Keywords] Linpan; spatial pattern; socio-ecological resilience; control and defense of epidemic diseases; Chengdu Plain

1研究背景

1.1疫情對城鄉規劃建設帶來的思考

新冠肺炎疫情蔓延的嚴峻防控形勢,不僅對我國甚至全世界的醫療衛生體系形成了全方位的考驗[1],同時也引發了各個行業對于在重大公共衛生事件沖擊下應對策略的思考,這當然也包括我國的城市與鄉村規劃和建設。正如中共中央政治局常務委員會在2020年2月 3日的會議所指出的,這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考[2]。因此,從歷史的角度思考城鄉文化景觀空間中蘊含的傳統知識與智慧,無疑將有助于通過兼收并蓄以完善未來的區域建設規劃,推動鄉村振興戰略的順利實施。應該看到,40年來中國城鄉建設的高速發展已經取得了舉世矚目的輝煌成就,但同時也經受著不斷發生的各種災難和突發事件的檢驗。從2003年的SARS事件到2008年的汶川大地震,一次次沖擊讓人們清楚地認識到,重大公共衛生事件與自然災害一樣,其后果和影響都與城市的發展理念、營建模式、運行和治理方法有著直接的關系。

1.2作為成都平原農業文化景觀的林盤

林盤是廣泛分布于四川成都平原的農村聚落單元[3],同時也是一類獨特的農業文化景觀。上千年來,它成為當地農民生產、生活和家居的載體,共同形成了人與自然和諧共存的良性互動關系[4]。傳統的林盤往往結合了林、水、田、舍等要素,以農宅院落為中心,由周邊的竹林或林木環繞,與附近的農田結合一體,從而形成一個復合的社會生態系統(Socio-ecological System Complex)。成都平原上眾多的林盤又以水系(灌渠和堰塘)、路網和場鎮聯系起來,成為一個完整的文化景觀(Cultural Landscape)。許多學者認為,林盤的形成和發展與都江堰水利工程的建成及成都平原灌溉系統的歷史演進密不可分,是一個共同演化的結果,從而使得林盤成為孕育蜀文化的搖籃[5-6],同時也是人居環境質量和區域生態安全的重要保障[4,7]。本文從成都平原傳統林盤的空間格局入手,分析林盤景觀在應對外界沖擊下的韌性特點,旨在為成都平原農業遺產保護和鄉村振興規劃提供新的視角。

2傳統林盤的空間格局

2.1林盤的大小

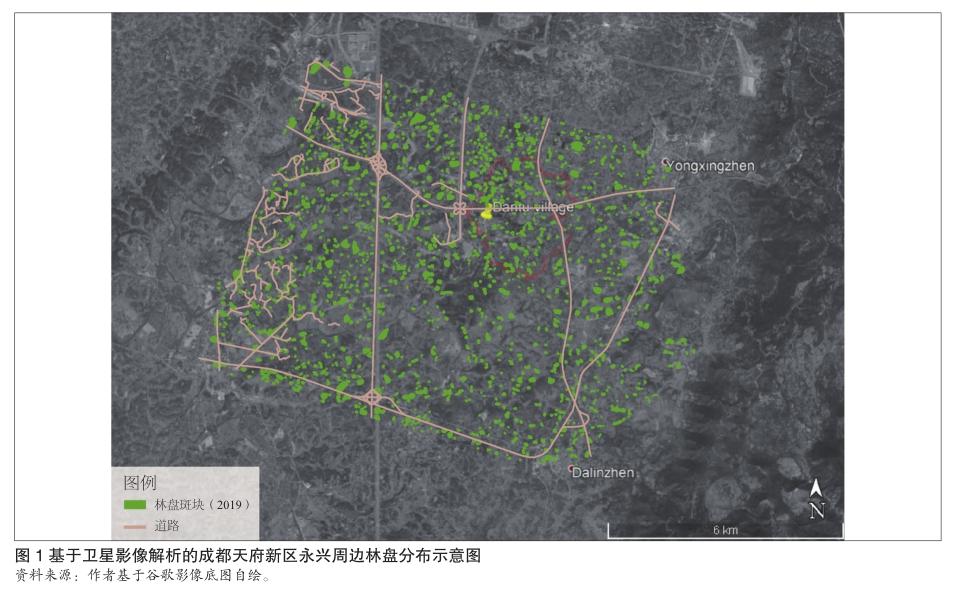

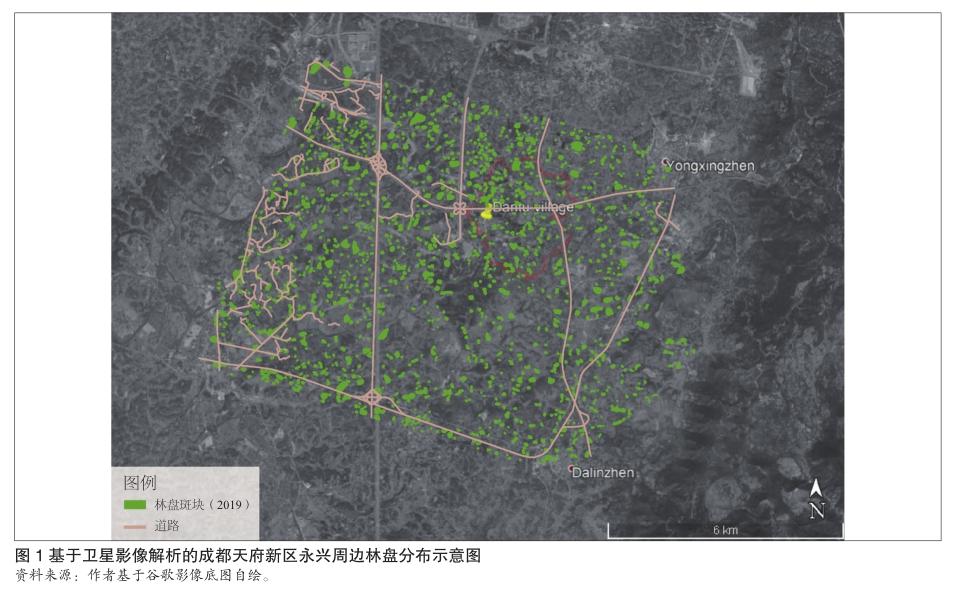

林盤作為一種傳統聚落模式,其存在是由其生產方式的載體即農田系統為依托的[5]。從景觀尺度來看,斑塊狀的林盤鑲嵌于農田景觀的背景之上,形成了星羅棋布的斑塊狀分布。在成都平原上農村的傳統居住模式是分散型的,通常幾戶人家聚集在一個林盤當中,而大型的林盤(居住戶數超過10戶的林盤)通常數量較少。已有研究表明,成都平原每平方公里的林盤數量為10~15個,而其中的大林盤只有10300個,約占成都平原林盤總數的7.3%[8]。另外,有超過70%的林盤是居住戶數少于10戶的小型林盤,其間還有約20%的中型林盤。在成都郫都區的研究還發現,居住40戶以上的大型林盤通常出現在交通要道和場鎮附近,而廣大的鄉村通常分散著只有幾戶人家的林盤聚落,相互之間保持著足夠的空間間隔[9]。根據對成都天府新區永興地區衛星影像的提取,結合Arcgis10.6并運用Fragstats軟件包分析,發現林盤的形狀并不規則,多數呈圓形、近方形或長方形,面積在3000~5000m2之間(見圖1)。但按林盤的占地面積來看,各個地區的林盤大小不盡相同,筆者用同樣的方法調查發現,位于成都以西的崇州市林盤平均面積可達19000m2,而溫江區的林盤平均大小則為6000m2左右。如果按照林盤的占地半徑來分析,小型林盤的占地半徑通常小于50m,大型林盤則超過100m,其間為各類中型林盤,因此成都平原占地半徑在100m以內的中型和小型林盤合計超過90%[3]。

2.2林盤的密度

不同的環境承載力決定著林盤的密度,例如在都江堰的傳統灌區,由于地勢平坦、土壤肥沃、灌溉良好,林盤的密度可高達20~30個/km2,甚至更高。據筆者在2019年的調查,成都天府新區永興地區的林盤密度為26個/km2。各個地區由于自然條件的不同,林盤的密度略有差異。總體來看,都江堰的傳統灌區中,也就是平壩地區的區(縣)林盤分布密度較高,居住的人口也較多。依據2007年的統計數據,溫江區的林盤密度為30個/km2,郫都區為22個/km2,新都區為34個/km2;而在具有淺丘地貌的區(縣),由于土壤肥沃程度降低,許多灌渠為20世紀50年代后興修,林盤密度也相對較低,例如,龍泉驛區為19個/km2,雙流縣18個/km2,大邑縣17個/km2,崇州市只有8個/km2 [3,8]。與中國其他的農業人口高密度區域相比,成都平原以其富庶表現出很高的承載力。據統計,2007年成都平原林盤的居住人口為449.03萬,約占成都市農村人口的87.47%[8]。林盤中居住的人口密度高達31.8人/個,約為66.35人/hm2,人均占地面積僅為100~231m2/人[8]。同時,成都平原基本上不存在長三角和珠三角地區甚至中國北方農村傳統意義上的“村莊”。與東亞所有的傳統農業發達地區相比,林盤無論在空間形態上還是村舍規模上都比“村莊”更為小巧,而林盤之間的聯結也不是僅靠中國農村通常的血緣或宗族關系[6]。這些高密度的林盤呈現為離散型分布,相互之間保持著一定的空間間隔距離,并不聚集連片,平均間距通常在200~300m左右[3-5],一些大型和中型林盤之間的距離可達1 km左右[3]。

3林盤景觀的韌性

3.1韌性的概念

韌性(Resilience)概念最初源于自然科學領域,意指系統應對外界干擾和沖擊的恢復能力,也被稱為彈性,與系統的脆弱性(Vulnerability)相對應[10]。目前,人們已經普遍認識到,要維持人類生存與福祉的可持續性往往要依賴于社會生態系統的韌性,而韌性其實就是給人類社會在遭遇外界壓力或沖擊時提供的一種“保險”機制[11]。當外界壓力或沖擊來臨時,這種“保險”機制能夠給社會生態系統提供應對的彈性空間和時間,讓系統能夠啟動自身所具有的恢復機制,從而減輕外界沖擊帶來的損失。

在現代的城市與鄉村規劃建設中,人們已經越來越重視社會生態系統韌性能力的提升[11]。聯合國提出的2030年可持續發展目標的第11個目標就是“要使得城市更加包容、安全、韌性和可持續”,因此,“韌性”已經成為現代城鄉規劃設計中不可或缺的考慮因素。目前,國際上對于城鄉韌性的思考和研究大多還集中在應對氣候變化方面,例如海平面上升對于沿海城市的影響[11]。我國對于城鎮建設韌性的關注發端于2008年汶川大地震之后,許多災后重建方案都將避險空間融入規劃當中,考慮了景觀空間的韌性幅度[12]。但已有的研究對于公共衛生事件的沖擊還考慮得很少,這次新冠肺炎疫情的迅速蔓延無疑可以看成是一次外力嚴重干擾下對于城鄉系統的檢驗,因此有助于我們重新思考景觀空間的韌性問題。

3.2林盤的韌性

林盤在空間分布上呈現為“離散型”,其密度往往與環境承載力密切相關。聚落依田而建,灌溉的“支渠”和“毛渠”繞盤而過,使得居住地與耕地結合緊密,便于田間管理。林盤之間保持了足夠的間隔空間,使得“生態位”不至于重疊,人們對于相同資源(例如水資源和土地資源)的獲取不會發生“剛性”對抗,從而維持了系統的韌性。同時,團形的林盤內住戶聯系緊密,而散落的林盤又能相互守望,間距依林盤大小和環境條件而變化,但多在500m以內,使鄉村社區能夠形成應對外界壓力或沖擊的社會合力,即社會系統韌性。另一方面,間隔的空間使得人類的居住地與農田、林地和濕地生態系統整合一處,在有限的空間范圍內創造出多樣性的生態系統界面(Ecosystem Interface),從而提高了景觀異質性,以及建立在此基礎上的生態系統韌性。

3.3景觀的韌性

林盤是一個人與自然耦合的復雜系統(Complex Coupled Human-natural System),其景觀的韌性不僅有其環境結構基礎,同時還有其社會人文因素在起作用。從景觀尺度來看,分散的林盤在物理形態上由道路和灌渠串聯成網,但從經濟、社會和文化的角度分析,這些散落的林盤又以場鎮(集市)為節點,網絡成一個鄉村社會。林盤的生產和生活正是因為場鎮的存在而“活躍”和“流動”起來。場鎮不僅僅是當地農產品的交易場所和農民生產生活必需品的來源地,同時也是鄉村的政治社會文化中心,提供著行政管理、醫療衛生、教育甚至宗教等各種社會服務[3]。成都平原上傳統的“場”通常起到了“中心地”的作用,有一個服務半徑,“趕場”的距離大約在3~5km范圍內[13-14]。當外界沖擊到來時,場鎮可以通過社會或市場反饋的信息調節農業生產方式和規模。例如,當旱情加重時,農民會根據市場的信號,擴大抗旱農作物品種的栽培面積。同時,場鎮還是農村基層衛生機構的所在地,例如鄉村衛生院、私人診所、藥店,甚至傳統的中藥鋪或江湖游醫,因此,農民“趕場”的距離往往也就意味著“就醫”的距離。農村公共衛生的管理節點在于場鎮,而場鎮在林盤景觀上的空間布局就與鄉村社會的疾病治療和疫情防控密切相關。

4城市化進程中林盤的變化

4.1林盤系統的變化

成都平原的農業文化景觀在過去30年間發生了翻天覆地的變化,許多散落在平原上的林盤已經或者正在被集中化的居住模式所替代,傳統的農耕生產生活模式也演變為規模化、集約化的農業生產方式。隨著城鄉一體化和新農村建設的不斷推進,土地開始向規模經營集中,農民開始向城鎮集中,傳統林盤從數量和形態上均發生了明顯變化[3-5]。以郫都區三道堰鎮的林盤為例,炮通村和青杠樹村近年來在土地面積和人口數量上基本相似,但目前的泡通村仍基本保持了傳統林盤的格局,而青杠樹村經過2013年后的土地整理,改為以集中居住模式為主的村落[14](見圖2、表1)。集中居住后的青杠樹村雖然人口密度上沒有大的變化,但傳統林盤的數量減少,密度降為5.4個/ km2,而炮通村為15.2個/ km2。目前,青杠樹村重點發展鄉村旅游產業,農民大多以經營農家樂為業,生計方式逐漸單一化。通過流轉農地經營權,農民的承包地全部集中到村集體的平臺公司,實行規模化、集中化經營[15]。短期內農民的收入可能有所增加,但由于作物栽培種類(品種)的減少和單一化的生計模式使得生產生活受市場不確定性的影響程度加大,整個系統的韌性也就隨之降低。當外界沖擊到來時,例如當重大疫情到來時,因為旅游人數的大幅度下滑就會造成整個社會經濟系統的脆弱性顯著增加。

4.2居住模式的變化

農民的集中居住在促進農業產業化和改善農村居住生活條件的同時,也帶來了許多新的問題和挑戰。例如,集中建設的農民新村往往削弱了傳統農業景觀的生態異質性,造成了耗材、耗能、造價高等新的負擔。同時,從公共安全防控的角度來看,集中居住模式給消防、應急、公共衛生、鄰里交往、居住心理等方面也帶來了許多新的風險和不確定性。從這次新冠肺炎疫情最為嚴重的武漢來看,“新冠”傳染的70%~80%發生在家庭內部。在過于密集的住宅小區內,這么高的家庭傳播比例在同一樓宇中造成的住戶間心理壓力和恐慌是可以想象的。從接觸強度來看,過多的公共空間和共用設施、過多的人群聚集,會大大增加疾病的傳播機率和擔心感染的心理壓力,同時也給居家隔離增加了難度。因此,如何提升快速城市化條件下集中居住小區應對重大公共衛生事件的能力,無疑成為今后城鄉規劃建設中應該予以重視的課題。

鄉村的集中居住模式無疑會縮小原來散居林盤住戶之間的空間間隔,增加疾病傳染的概率。這不僅僅局限于人類疾病的防控,對于牲畜和家禽的傳染性疾病也是同樣的。例如,從2019年非洲豬瘟的防控來看,過去林盤中一家一戶的豬舍被集約化的大型養豬場所取代,但更為嚴格的檢疫和衛生防控措施并沒有減小豬瘟流行帶來的社會經濟影響。過去分散而又有隔離的居住模式和農家養殖模式,為傳統農業社會提供了很大的韌性空間,而禽蛋和生豬只有通過場鎮才能夠流通,因此控制了場鎮也就切斷了傳染的途徑。同時,傳統農業社會種植和養殖品種的多樣化也避免了系統在外界沖擊下出現毀滅性災難,這與豐富的生物多樣性能夠為生態系統帶來穩定性的道理是一樣的,因為生計方式的多樣性和足夠的空間間隔不僅有利于系統自動阻斷疫情的蔓延,同時也為系統的恢復提供了更為完善的“保險”機制[16]。

4.3場鎮的變化

傳統的林盤景觀由于場鎮的存在而聯結成一個農業社會,場鎮對于調節整個系統在應對外界壓力或沖擊上發揮著不可替代的作用。由于近30年來社會經濟的高速發展,特別是經濟全球化和交通通訊等基礎設施的發展,場鎮傳統的經濟功能正在逐漸弱化,大型購物中心及快速發展的物流業使得“趕場”已經不再是農民經濟生活中的必須,許多傳統的“場”也在“拆鄉并鎮”的過程中逐漸消失[14]。但是應該看到的是,場鎮作為農村“中心地”的社會服務功能還依然存在,“趕場”不僅僅是一種經濟活動,也是農民的社會文化需求。雖然現在許多新的行政村都建立起了配套服務設施,但傳統的社會服務渠道和網絡還是應該加以充分利用,以便在廣大的鄉村形成一個層級分明而功能完善的服務網絡。從這次疫情防控的經驗來看,基層社區在整個防疫體系中發揮了不可替代的基礎性作用。2020年2月10日,習近平總書記在北京市調研指導新冠肺炎疫情防控工作時指出:“全國都要充分發揮社區在疫情防控中的阻擊作用,把防控力量向社區下沉,加強社區各項防控措施的落實,使所有社區成為疫情防控的堅強堡壘。[17]”因此,面對重大疫情的沖擊,一個功能完備的場鎮體系對于林盤景觀的穩定可以發揮積極的中樞作用[16],周邊的農民可以快捷地從附近的“村”和“場”得到有關醫療、保險、防控方面的信息、知識和技術,從而提高當地的防控能力和應急水平。

5結語

成都平原是中國歷史上最為重要的農耕地區之一,發達的水網、肥沃的土壤支撐了眾多的林盤聚落和場鎮,并在歷史上的多數時間里維持著繁盛的人居景象,被稱為“天府之國”。如何保護好林盤這一歷史文化景觀,發揮林盤空間格局上的傳統韌性優勢,通過系統自身韌性來防御重大疫情的沖擊是今后規劃建設中應該予以重視的課題。這次新冠肺炎疫情發生后,在新浪微博上搜索“林盤”關鍵詞可以發現,與疫情防控相關的推文數量明顯上升,這表明人們在疫情發生時對于成都平原林盤的關注。

集中居住帶來的諸多問題,特別是對于傳染性疾病蔓延時的防控,在這次的“新冠”疫情中彰顯出來。農村的集中居住模式不僅會造成農業生產便利性的降低,也會使得原來的社會防控體系變得更加脆弱,從而增加農村傳染性疾病傳播的可能性。因此,在鄉村建設規劃中應該吸收傳統知識和智慧,保持聚落的空間間隔,形成大分散、小集中的格局。同時,應該更加重視和發揮場鎮在農村基層醫療衛生和疫情防控方面的作用,建立起社區、場鎮、縣區多層級網絡體系。

林盤韌性的研究是一個多學科交叉的課題,現在還處于起步階段,不僅涉及到城鎮規劃、農業、林業、水利和國土等各個部門,還與生態環境、文化傳承和公共衛生等領域密切相關。農民新村的建設和林盤的修復不僅要考慮到基礎設施的配套,同時還應該著眼長遠,考慮到整個系統在外界沖擊到來時的韌性,包括重大自然災害和公共衛生事件,這無疑將為建設美麗、和諧、富裕的新農村奠定重要的基石。

參考文獻:

[1]肖尤丹.新冠肺炎疫情對公共衛生應急法治的重大挑戰及對策建議[J].中國科學院院刊,2020,35(3):240-247.

[2]李維安,張耀偉,孟乾坤.突發疫情下應急治理的緊迫問題及其對策建議[J].中國科學院院刊,2020,35(3):235-239.

[3]方志戎.川西林盤聚落文化研究[M].南京:東南大學出版社,2013.

[4]劉勤,王玉寬,郭瀅蔓,等.成都平原林盤的研究進展與展望[J].中國農學通報,2017,33(29):150-156.

[5]袁琳.生態地區的創造——都江堰灌區的本土人居智慧與當代價值[M].北京:中國建筑工業出版社,2018.

[6] Abramson D. B. Ancient and current resilience in the Chengdu Plain: Agropolitan development re-revisited[J]. Urban Studies, Special issue article: Environmental governance for urban resilience in the Asia-Pacific,2019,57(7):1-26.

[7]鄭婧.論川西林盤的生態意義[J].山西建筑,2010,36(12): 50-52.

[8]成都市城鄉建設委員會,成都市城鎮規劃設計院.成都市川西林盤保護利用規劃[Z],2007.

[9]郭瀅蔓.成都平原林盤的時空變化特征及其驅動力研究——以郫縣為例[D].北京:中國科學院大學,2017.

[10] Holling C. S. Resilience and stability of ecological systems [J]. Annual Review of Ecology and Systematics,1973,4(1):1-23.

[11] Alberti M. Advances in urban ecology-Integrating humans and ecological processes in urban ecosystems [M]. New York: Springer Science-Business Media,2009.

[12]程顯煜.汶川大地震災后重建研究[M].成都:四川人民出版社,2008.

[13] Skinner GW. Marketing and social structure in rural China(Part 1) [J]. The Journal of Asian Studies,1964,24(1):3-43.

[14]陳其兵.川西林盤—景觀資源保護與發展模式研究[M].北京:中國林業出版社,2011.

[15]汪越,劉健,薛昊天,等.基于土地產權創新的鄉村規劃實施探究——以成都市青杠樹村為例.小城鎮建設,2018,36(1):26-32.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.01.004.

[16] Wu S., Wu N., Zhong B. What ecosystem services flowing from linpan——a cultural landscape in Chengdu Plain, Southwest China [J]. Sustainability,2020,1(10):4122.

[17]北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心.充分發揮社區在疫情防控中的阻擊作用[N].光明日報,2020-02-25(6).