淺談繪本中傳統(tǒng)文化的體現(xiàn)

摘要:繪本即圖畫書,顧名思義就是“畫出來的書”。這類書以繪畫為主,附有少量文字。繪本的畫與文字共同講述一個完整的故事。所以繪本的圖畫,不同于普通書籍的插圖,它承載著重要的作用。如果說繪本中的文字是這本書的皮肉,那么圖畫絕對是它的靈魂。一本優(yōu)秀的繪本會引發(fā)讀者的深度思考,也是作者與讀者玩的“藏寶游戲”。文字沒有闡述的部分都由圖來“說話”,如果我們能讀懂圖,那么這本書的意義就會被完全解讀出來。

關(guān)鍵詞:繪本 圖畫 傳統(tǒng)文化

繪本在中國雖然只有短短幾十年的歷史,相對國外而言,處于落后階段。但現(xiàn)在,隨著一批批優(yōu)秀藝術(shù)家的努力,中國的繪本也慢慢在國際上有了一定的影響力。所謂民族的就是世界的,正因為國內(nèi)優(yōu)秀繪本家不忘初心,將本土文化、傳統(tǒng)觀念融入到自己的作品,讓更多的讀者對中華的傳統(tǒng)文化有了更深入的了解。

一、繪本中的傳統(tǒng)文化

關(guān)于如何傳承傳統(tǒng)文化,我相信故事是最直接有效的。長沙本土畫家蔡皋老師就做了很多關(guān)于傳統(tǒng)故事的繪本:長沙人最耳熟能詳?shù)摹对铝留昔巍芬脖徊汤蠋焺?chuàng)作成了繪本,將這首童謠以繪本的形式傳給了一代又一代的長沙“伢子”。《桃花源的故事》是根據(jù)東晉大詩人陶淵明寫了一篇千古名文《桃花源記》而編寫。由日本繪本大師松居直配字,蔡皋老師繪畫,這本書被指定為日本小學(xué)教材,將中國傳統(tǒng)文化傳到了日本。她創(chuàng)作的《荒原狐精》也是根據(jù)蒲松齡《聊齋志異·賈兒》改編,并獲得了第14屆布拉迪斯拉發(fā)國際兒童圖書展(BIB)“金蘋果”獎,又將中國的傳統(tǒng)文化傳到了世界各地。蔡皋老師的《曬龍袍的六月六》、《百鳥羽衣》、《花木蘭》、《孟姜女哭長城》等都是傳統(tǒng)故事改編成的優(yōu)秀繪本。另一位中國知名原創(chuàng)繪本大師熊亮先生的作品《兔兒爺》、《灶王爺》、《小石獅》都是以傳統(tǒng)元素為題材創(chuàng)作的繪本。朱成梁的《臘八節(jié)》則是以傳統(tǒng)節(jié)日為背景創(chuàng)作的,讓孩子們更了解傳統(tǒng)節(jié)日和飲食文化。

二、圖畫中的傳統(tǒng)元素

一本好的繪本要傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,就離不開繪本創(chuàng)作者的精心設(shè)計。精彩的繪本會從構(gòu)圖、色彩、造型、材料等方面來表達作者豐富的情感世界。

(1)構(gòu)圖

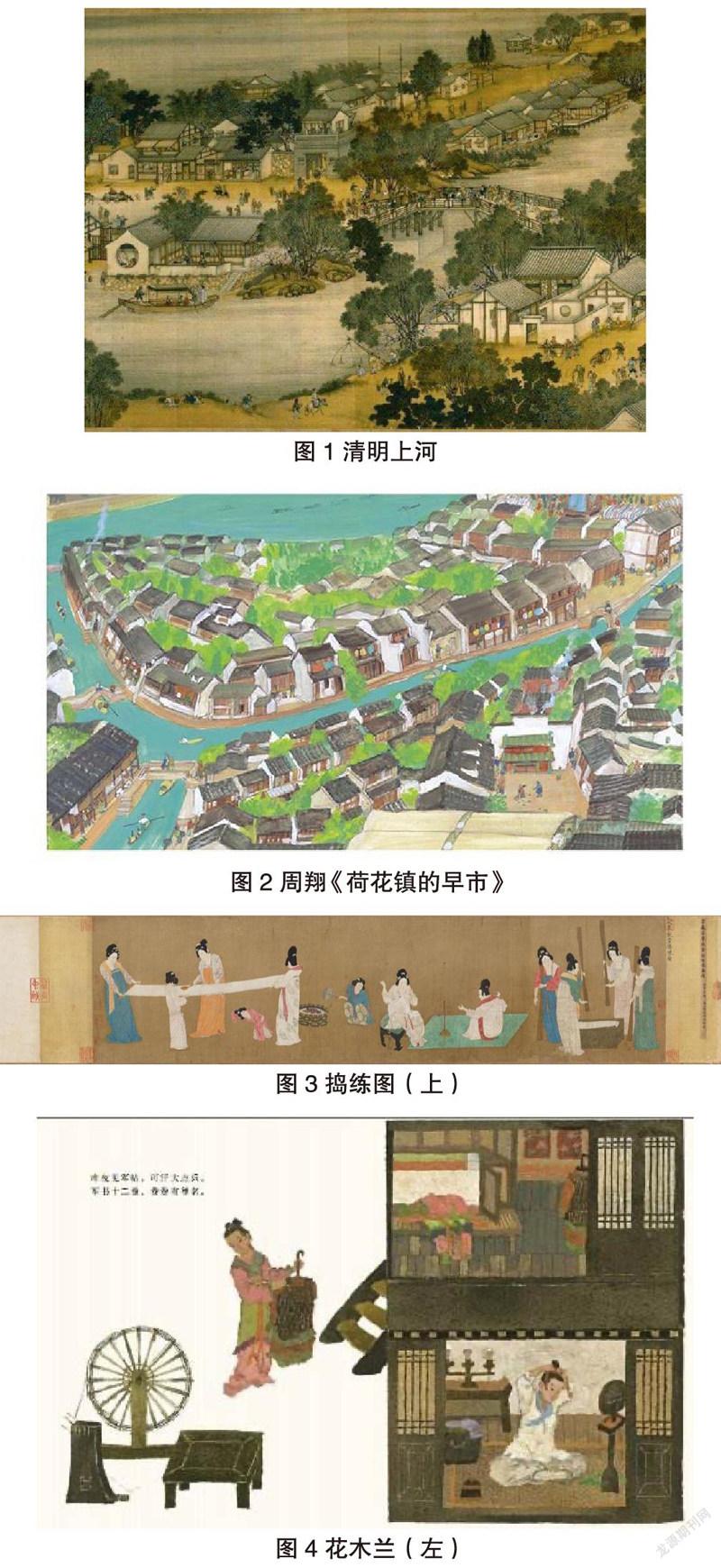

中國畫的透視原理是散點透視。與西方的焦點透視不同,散點透視的視點是移動的。可以是多個,比如《清明上河圖》可以看出來(圖1)。散點透視可以不受時間和空間的限制,畫家由高及下、由遠(yuǎn)及近地布置景物,既可以在畫面上根據(jù)主題要求畫同一時間、同一場面的景物,也可以描繪不同時間、不同地點的景物,從而使畫面更加豐富和完整。在周翔老師的《荷花鎮(zhèn)的早市》繪本中就能看出這種構(gòu)圖方式,正是因為這種中國獨特的構(gòu)圖法,把荷花鎮(zhèn)的全貌及“陽陽”的新奇感完全的表現(xiàn)出來了(圖2)。蔡皋老師的花木蘭類似于《搗練圖》的構(gòu)圖形式,把花木蘭從軍后“對鏡貼花黃”的連貫畫面表現(xiàn)得非常精彩。(圖3、4)

(2)色彩

古人將青、白、赤、黑、黃五種顏色賦予了豐富的文化內(nèi)涵,在古代傳統(tǒng)的各個領(lǐng)域都有體現(xiàn)。我國古代文人士大夫喜弄風(fēng)雅,就連顏色的稱謂也很有意境:胭脂、牙白、朱青、水綠、黛藍……一聽就很容易讓人聯(lián)想到中國的山水,這些也就有了中國味。敦煌壁畫更是有著獨特的藝術(shù)特色,葉露盈的《洛神賦》里每一幅畫面都像是畫在莫高窟的壁畫一樣精美,紅和綠的對比色搭配讓她的繪本充滿了東方味道(圖5、6)。

(3)造型

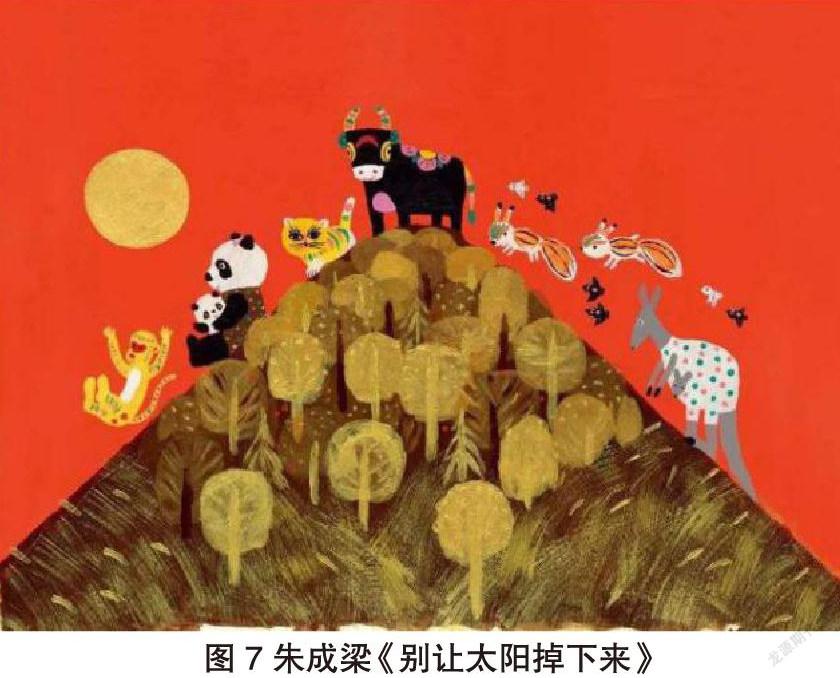

從中國本土動畫來看,最經(jīng)典的應(yīng)該是一批八十年代初期出品的作品,其中《大鬧天宮》、《哪吒鬧海》等形象深入人心,也最具東方藝術(shù)特色。我們的藝術(shù)家也更愿意把傳統(tǒng)形象繪制在小小的圖畫書中,形成鮮明的民族特色。朱成梁的《別讓太陽掉下來》里面的動物形象帶著一種傳統(tǒng)漆氣的特點,把民間藝術(shù)的質(zhì)樸之美融入書中,讓孩子們在欣賞圖書的同時感受中國民間藝術(shù)的獨特魅力(圖7)。此外,他的《棉婆婆睡不著》也有著農(nóng)村特有的味道,那些竹椅板凳總能勾起孩提時的回憶(圖8)。于大武的《北京的春節(jié)》根據(jù)老舍的作品改編,而書中的圖畫也成為了尋寶游戲,加強了與讀者的互動,也讓讀者印象深刻。

(4)材料

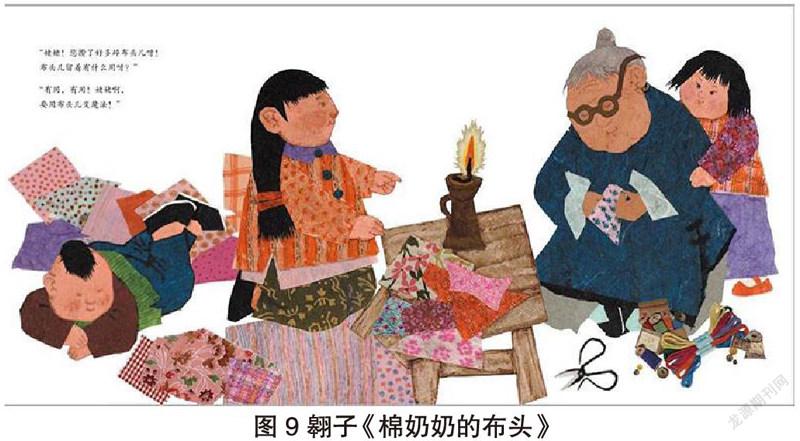

有些藝術(shù)家會在繪本的材料上下文章,翱子的作品《奶奶的布頭兒》舍棄傳統(tǒng)的紙張繪畫,采用布藝拼貼的形式讓作品更有立體感。那些碎花桌布、虎頭帽、大紅棉襖總能讓我們感受到傳統(tǒng)文化的溫度(圖9)。

結(jié)語:當(dāng)下,如何把博大精深的中華傳統(tǒng)文化傳播和繼承下去,值得我們每一位思考。我認(rèn)為繪本是一種讓孩子們更樂于接受和喜歡的形式。通過品讀繪本,讓孩子在得到藝術(shù)熏陶的同時,也弘揚了傳統(tǒng)文化,讓他們有文化認(rèn)同感,也能讓越來越多的其他國家了解中國,愛上中國。

參考文獻:

[1]王娜.淺談傳統(tǒng)文化元素與兒童繪本創(chuàng)作的有機結(jié)合[J].美術(shù)教育研究,2018(17):41.

[2]向華.現(xiàn)代繪本創(chuàng)作中怎樣汲取傳統(tǒng)文化的養(yǎng)分[J].中國教師,2018(10):116-118.

湖南省長沙市岳麓區(qū)博才卓越小學(xué) 陽文娟