高等院校教學檔案社會價值的影響因素與實現路徑探究

摘 要?本文以教學檔案的社會價值問題為研究對象,通過分析教學檔案的現狀,教學檔案的確定性、原始記錄性和歷史性凸現其社會價值。針對影響教學檔案社會價值發揮的問題,可依靠跨界融合模式,逐步推動教學檔案社會價值的實現,為彰顯和提升教學檔案的社會價值提供決策參考。

關鍵詞 教學檔案 社會價值 問題分析 實現路徑

中圖分類號 G275.9 文獻標識碼 A 收稿日期 2019-12-04

★作者簡介:王文越,中國海洋大學檔案館館員,碩士研究生,研究方向為檔案管理。

Abstract This paper takes the social value of teaching archives as the research object, and analyzes the present situation, the features of definiteness, original recording and historicity of teaching archives to show their social value. For the problems affecting the social value of teaching archives, the social value of teaching archives can be gradually realized with a cross-border integration mode to provide decision-making reference for highlighting and enhancing the social value of teaching archives.

Keyword? teaching archives; social value; problem analysis; realization path

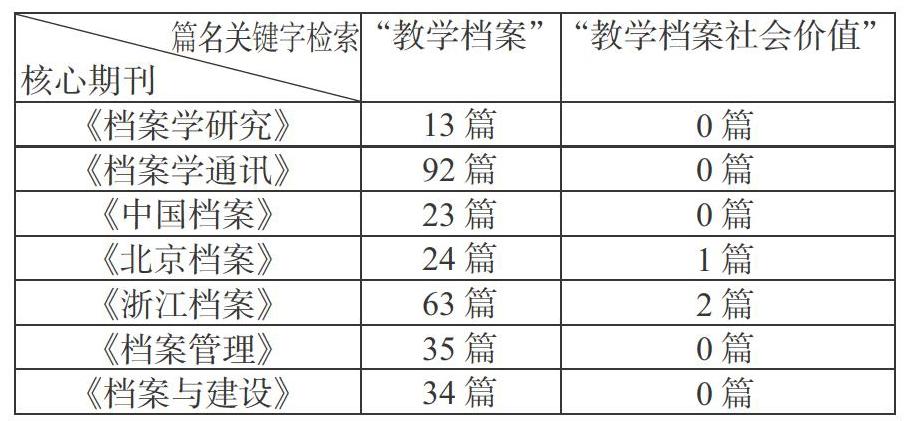

通過對已有教學檔案研究成果的梳理,選取檔案學7份核心期刊創刊至今發表關于“教學檔案”“教學檔案社會價值”的文章為例,統計如下:

以上核心期刊現有研究主要圍繞教學檔案概念、屬性、收集、整理、集成管理原則及其運作、建設及意義等命題展開,對于教學檔案社會價值的研究尚不充分。本文擬以此為切入點展開探討。

一、教學檔案現狀分析

隨著國家、社會對高素質人才的需求與培養驟增,高校畢業生數量逐年攀升。以中國海洋大學檔案館教學檔案為例:2014年教學檔案歸檔量3318卷,2016年為3401卷,2018年則達到3532卷,年入庫量約占總入庫量的1/3。2014年教學檔案利用量1263卷602人次,2016年是2150卷850人次,2018年增長到4992卷2571人次,年利用量約占館藏檔案總利用量的1/2。此外,學歷學位認證量呈逐年遞增趨勢,從2013年107人次增長到2018年312人次,增長近2倍。如今,教學檔案在館藏量和利用量方面遠遠超過其他門類檔案,日益成為各高校關注的焦點。

二、教學檔案特性凸顯其社會價值

1.教學檔案社會價值概述。美國著名檔案學家謝倫伯格提出了檔案文件的雙重價值學說。他認為:“文件的第二價值是文件對其他機關和個人利用者的價值,又稱從屬價值或檔案價值,包括證據價值和情報價值。”馮惠玲在《檔案學概論》一書中提出:“檔案對于社會(即除檔案形成者之外的其他利用者)所具有的價值類似于文件的第二價值,其價值主體是非檔案形成者。”[1]6-7

2.教學檔案自身特性凸顯其社會價值。(1)教學檔案的確定性和原始記錄性凸顯其社會價值。檔案是組織或個人在各種社會實踐活動中直接形成的清晰、確定的具有原始記錄性的資料信息。教學檔案的確定性和原始記錄性為校內外單位部門審核、決策提供檔案支撐,為校友深造晉升提供佐證材料,維護學校與畢業生利益,充分體現教學檔案服務于社會的價值和意義。例如,我校數學系為迎接本科教學評估填報材料,因無法確定該系一位畢業生的確切畢業時間(只模糊記得是1992屆—1995屆數學專業),而求助于檔案館。經查證,該生為1997屆外貿經濟系應用數學專業,進而向數學系反饋正確檔案資料,糾正錯誤信息,從而為院系明確、修正往屆畢業生信息,填報、完善教學評估材料提供佐證檔案。此外,教學檔案原始記錄性有助于學校解決搶注網絡域名等侵權行為,維護了學校的名譽和權益,充分發揮教學檔案的確定性和原始記錄性,滿足、維護和保障了個人與群體的利益訴求。由此,教學檔案的社會價值得到彰顯。(2)教學檔案的歷史性凸顯其社會價值。馮惠玲在《檔案學概論》中指出,檔案“讓過去告訴現在”“讓歷史告訴未來”,被看做“歷史文化遺產中具有基礎性支撐意義的重要部分”[1]52。教學檔案的歷史性反映一所學校發展的時代背景、階段歷程、學科建設及育才等狀況。以中國海洋大學為例,教學檔案中記載國立山東大學農學院1946級水產學系共有40人。那是學校發展歷程中一段特殊時期。1937年七七事變后,國立山東大學奉命遷往安徽安慶,又遷四川萬縣,隨后1938年停辦。在1946年迎來復校曙光,籌建了中國第一個水產系、第一個海洋研究所,在水產系組建了漁撈、養殖、加工三個專業組,當時全國唯一的四年制本科水產系初具規模,培育了中國首批大學本科水產專業人才,成為國立山東大學重要學系之一,為學校水產、海洋學科的發展奠定了基礎。在山東大學時期,廈門大學海洋系理化組北遷,與山大海洋研究所合并成立海洋系,建立我國第一個物理海洋專業,具有里程碑的意義。1952年教學檔案首次出現山東大學海洋學系物理海洋專業,畢業37人。1978年,水產系增設漁業資源專業,教學檔案中首次出現該專業畢業生,為歷史提供了檔案佐證。1981年,我校成為全國首批獲準授予碩士和博士學位的高校,這里誕生了新中國第一位海洋學科博士孫孚,畢業于山東海洋學院物理海洋與海洋氣象系1983屆物理海洋學專業;新中國第一位水產學科博士薛長湖,畢業于青島海洋大學食品工程系1990屆水產品加工與貯藏專業;第一個登上南北極的海洋學家趙進平是就讀于青島海洋大學海洋系1990屆物理海洋學專業在職博士。我校80%以上的博士生貢獻于我國海洋、水產事業,學校成為培養國家海洋與水產領域名副其實的高層次創新人才的搖籃。充分發揮教學檔案的歷史性,傳承悠久校史文化,弘揚愛校情懷和優良學風,由此,教學檔案的社會價值得到彰顯。

三、影響教學檔案社會價值發揮的問題

1.基于教學檔案資源的開發利用及編研過程中,絕大部分老檔案多是手寫體,書寫不規范,存在筆誤、字跡模糊潦草、繁體字、異體字及簡寫等現象,由于時間久遠,立卷人已退休或無從查找,只能依靠模糊辨認,準確率較低。此外,部分院系、專業和畢業生的信息不完備,直接影響了教學檔案的準確性和權威性,為實際利用及校史編研工作造成了較大困難。同時,校友缺失校園記憶、缺乏認同感及歸屬感,制約了教學檔案社會價值的發揮。

2.楊潔在《彰顯檔案的人文關懷價值——英國BBC發布記憶項目檔案幫助癡呆癥患者》一文中認為,“平面化、碎片式的檔案很難引起公眾的興趣”[2]42。曹勤民在《從“獨享”走向“共享”——論高校檔案信息資源社會價值的實現路徑》中提出“扭轉‘信息鴻溝”“打破‘信息獨享”[3]50的觀點。“獨享”的傳統檔案查詢模式已經難以滿足利用者多種多樣的需求,例如,部分利用者身處省外或國外,長途跋涉成本相對較高,不便于到館查詢;少部分利用者僅需查詢簡易檔案信息或填報、提交緊急材料,希望尋求快捷、便利的解決途徑。因此,檔案服務部門需要更新管理理念,改變服務手段,探索檔案“共享”的多種實現形式。

3.加快教學檔案資源數字化建設已是大勢所趨。教學檔案具有利用量大、借閱率高等特點,選擇錄取名冊、成績單等利用率高的教學檔案進行首批數字化掃描,針對“老檔案”掃描后出現的清晰度低問題進行二次修圖,在檔案管理系統中掛接原文,通過學生姓名檢索即可打印教學檔案,提高工作效率和利用服務質量,但因為缺乏專業人才、技術和理論指導,在教學檔案掃描質量、工作進度、流程優化以及后續的檔案修復、整理方面較專業化公司仍有較大差距,阻礙了教學檔案社會價值的實現。

4.“老檔案”作為傳承歷史文化的重要載體,隨著時間流逝,其破損現象日益成為教學檔案保護工作中的顯著問題。檔案破損包括紙張單面破損和雙面破損,破損類型最常見為裝訂破損、孔洞、撕裂和缺角等,其中,單面破損較雙面破損易修復,裝訂破損、缺角較撕裂易修復。修復材料采用剪刀、棕刷、噴霧壺、熨斗、宣紙、桑皮紙、蠶絲網、起子、竹簽、漿糊等。修復方式多用補缺或托補。修復宗旨是在不損壞原檔案及檔案完好部分的基礎上最大限度修復破損、殘缺部分。由于修復技術的專業性、特殊性、稀缺性,制約檔案保護工作的開展,草率修復只會造成檔案的永久損害,產生無法彌補的后果,不利于校史館的展呈,限制教學檔案社會價值的擴展。

四、跨界融合推動教學檔案社會價值的實現

1.加強與校友會的合作。我校校友會多年致力于在國內外校友及校友與母校之間搭建情感的紐帶、合作的平臺和溝通的橋梁。在我校百年校慶即將來臨之際,教學檔案可以提供更為翔實、準確的校友信息,為校友會補充校友通訊錄、健全各地區校友會、開展校友活動、拓展校友資源提供參考憑證。反之,校友作為校史變遷的參與者和見證人,具有發言權,憑借舉辦校友值年返校活動、校友論壇、校友文化節和聯誼會等機會,向校友了解學校發展的階段歷程、重大事件、院系學科建設狀況,核實本人和同學存疑教學檔案。教學檔案的完善、修正,利于我校百年校史研究的推進。此外,馮雪在《當代視覺藝術中的檔案文化滲透現象及其對檔案的影響》一文中提出“每份檔案都具有情感價值”[4]45的觀點,教學檔案賦予并承載個體或群體特殊時期的階段記憶,借助教學檔案獲得身份認同,傳遞情感訴求。

2.薛四新在《檔案館現代化管理:從數字檔案館到智慧檔案館》一書中認為,“檔案內容的計算機化管理和網絡化查詢逐漸成為必須”[5]1。教學檔案與計算機網絡相結合,利于信息資源實現“共享”,研發教學檔案查詢系統,在檔案館網頁開辟查詢平臺,以尊重和維護檔案隱私為前提,設定訪問權限,包括外網和內網登錄,外網輸入姓名和其他身份驗證信息即可查詢,僅限于未涉密個人部分檔案資料,內網主要針對檔案館工作人員使用,輸入工號和密碼,查詢未涉密所有檔案信息,主要面向到館利用者提供檔案查閱服務,查詢系統鏈接學校信息門戶,為歷屆畢業生提供及時有效的自助查詢檔案信息渠道。此外,教學檔案查詢系統界面設計以校園老建筑、特色景觀為背景圖片,采用數字文檔展示化查詢方式,借鑒電子書籍、期刊的閱讀模式,增添互動版塊,特別是虛擬現實技術的應用,為查閱者帶來身臨其境的閱讀體驗,體驗感將成為未來檔案館開辟嶄新服務模式的發展方向。

3.檔案部門應順應時代發展,善于運用網絡及現代信息技術,委托專業化公司承接檔案數字化項目,優勢在于:提供檔案拆卷、掃描、修復和裝訂等一系列專業化服務;配備具有豐富理論和實踐經驗的專業人才;配套齊全、先進的科技設備;科學規范的操作流程,能夠最大程度減少數字化掃描對紙質檔案的損害。此外,保證生成電子文件的準確性、規范性和安全性。檔案部門應看到紙質檔案數字化外包的優勢,創建信任意識與責任機制,制定適用于自身情況的個性化方案。

4.“老檔案”破損影響教學檔案特性的發揮,檔案修復工作延長檔案保存期限,留存檔案記憶和歷史積淀,延續社會價值,應引起檔案部門重視。以廈門大學為例,2019年7月百年廈大文獻檔案修復啟動儀式舉行,由檔案館、圖書館、人文學院合作,國家非物質文化遺產古籍修復技藝傳承人、國家圖書館古籍修復專家杜偉生作為項目的指導教師,“古籍修復研究”方向的研究生、檔案工作者多方助力,對館藏解放前歷史文獻進行梳理、分析,文獻修復配套檔案信息化工作同步進行。同時,籌備建立“古籍修復實踐基地”,增加培養人才和對外宣傳力度。此外,廈大檔案館還巧思設計專屬logo的修復設備、工具,極具特色。廈大,開辟學校文獻檔案修復新思路、新途徑、新嘗試,使“老檔案”煥發新的生機,更鮮活地呈現歷史文脈,值得借鑒思考。

借助教學檔案,賦予、傳遞個人或群體利益、情感訴求,獲得權益保障及身份認同,傳承校史文化,弘揚愛校情懷和治學精神。此外,針對影響教學檔案社會價值發揮的問題,尋求跨界融合、多領域交叉合作模式,不斷探索價值提升新思路,為實現教學檔案社會價值的最大化提供參考。

參考文獻

[1]馮惠玲,張輯哲.檔案學概論[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[2]楊潔,黃霄羽.彰顯檔案的人文關懷價值——英國BBC發布記憶項目檔案幫助癡呆癥患者[J].北京檔案,2017(7).

[3]曹勤民.從“獨享”走向“共享”——論高校檔案信息資源社會價值的實現路徑[J].檔案學通訊,2012(5).

[4]馮雪.當代視覺藝術中的檔案文化滲透現象及其對檔案的影響[J].檔案學通訊,2018(2).

[5]薛四新.檔案館現代化管理:從數字檔案館到智慧檔案館[M].北京:電子工業出版社,2019.