讓數學課堂教學與生活結合起來

吳夢寒

摘要:數學知識來自生活,數學課堂要培養學生解決生活實際問題的能力。學生創新能力培養要貼近學生的生活環境,不能脫離生活實際。在新的課程設計改革中,數學問題設計運用貼近學生生活的數學問題,讓學生的學習興趣得到激發,有利于在課堂中引導學生自主探究。讓教與學從課本走到現實生活,提高數學課堂教學質量。

關鍵詞:數學教學;學習生活化;主體地位

數學來自生活,生活就是一節很大的數學課。脫離生活實際的數學公式與定理,僵硬、死板、抽象、枯燥、毫無生氣,難以引起學生的學習興趣與自主探究興趣。只有讓數學的教與學從課本走到現實生活,才能提高數學課堂教學質量。

有趣的數學課堂才能讓學生的思維在課堂中“動”起來,課堂教學可以從以下幾個方面進行設計:

一、課堂引入注重聯系生活激發學生學習興趣

良好的開端是成功的一半。教學導人環節就像整臺戲的序幕,也如優美樂章的序曲,導人環節設計和安排貼近學生的興趣,能收到先聲奪人一舉成功的奇效。

例如:一年級下冊《同數連加解決問題》的教學,以游戲引入順口溜,邊拍手邊思考引入課堂,學生的學習興趣就被充分的調動起來。

l師:今天,老師想請同學們來做一個有趣的填數游戲。

2請仔細觀察:[多媒體出示]

1只青蛙,1張嘴,2只眼睛,4條腿;

2只青蛙,2張嘴,4只眼睛,8條腿;

3只青蛙,()張嘴,()只眼睛,()條腿;

4只青蛙,()張嘴,()只眼睛,()條腿。

(1)想一想,3只青蛙,()張嘴,()只眼睛,()條腿;括號里的結果數怎么算出來的?

(2)找規律——為什么是這樣算的?

3小結:青蛙的嘴是1個1個的加起來的,青蛙的眼睛是2只2只的加起來的,青蛙的腿是4條4條的加起來的。數學就在我們的身邊,今天我們就來學習身邊的數學。板書課題:用同數連加解決問題。

例如:五年級下冊《分數與除法》的導人環節,從學生日常生活實際以談話的形式進行引入。

師:“同學們,你們今天的生活真的太幸福了,每學期政府都給你們免費提供課本,每天政府都給你們免費提供營養餐,營養餐里有什么呀?

生:牛奶和蛋糕。

師:在每天的營養餐時間里,大家牛奶蛋糕分著吃,有些同學常常兩人一起分一個蛋糕,真的太幸福了。

師:今天老師有幾個和分蛋糕有關的問題要考考大家。

結合學生每天都出現的生活實際,自然引入讓學生有親切感,感受到數學就在身邊。同時結合政府對國民教育的投入現實,對學生進行愛國主義教育,讓學生體會國家對他們的關心與愛護,知道黨和政府的付出,懂得感恩,激發學生為國家努力學習為國家奉獻的精神。

二、把課堂還給學生讓學生借助生活經驗探究解決新問題的方法

新課程標準要求多給學生機會,讓學生大膽發表自己的看法,互相取長補短,集思廣益,使課堂成為“海闊憑魚躍,天高任鳥飛”的學習天地。過去的教師一言堂,課堂規則的首要一條就是要求學生認真聽講,但這個“聽講”,指的只是聽教師講,而非學生說。教師灌輸式、一問一答式等單調乏味的教學模式,落后的教學模式限制了學生的思維與創造力的發展。

新課程標準的落實,要求教師在教學中做到創新與實踐充滿課堂,只有營造和諧、自主、有創意的課堂氛圍,摒棄那種學生被動學習的教學模式,設法激發學生好奇心、挑戰心、想象力、動手能力,才能使學生的思想無拘無束,使學生敢于探究解決新問題的方法,真正做課堂的主人。

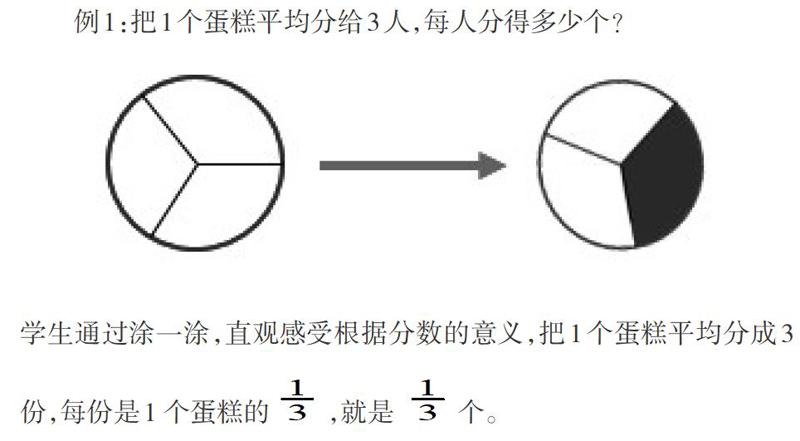

如:教學《分數與除法》例1和例2。

例1:把1個蛋糕平均分給3人,每人分得多少個?學生通過涂一涂,直觀感受根據分數的意義,把1個蛋糕平均分成3

份,每份是1個蛋糕的1/3,就是1/3個。

例2:把3個月餅平均分給4人,每人分得多少個?我設計了以下的教學環節:

1.想一想:我會分嗎?我準備怎么分?

2.同學互相說一說:我會分嗎?我準備怎么分?

3.折一折:我們動手分一分,用手中的學具剪一剪、擺一擺,也可以在本上寫一寫、畫一畫表示出平均每人分得多少個?

4.互相分享:有幾種不同的分法?哪種分法最簡單?你是怎么想的?

想,說,折,分享,以上教學環節設計遵從了學生的認知規律,想一想就是發現問題,說一說就是思考問題的過程,通過折一折解決問題,分享就是學生思維碰撞的一個過程。放手讓學生思考,放手讓學生互相分享,學生以四人小組合作形式借助實物圓片動手,在豐富的表象支撐下生成數學知識。營造和諧、自主、有創意的課堂氛圍,把分數知識與生活中的分食物聯系起來,生活中處處有數學得到充分體驗。

三、讓學生帶著課堂數學知識回到生活中。生活即教育 在生活中感受數學

例如在教學二年級上冊“長度單位”單元時,學生對“厘米”,“分米”,“米”三個長度單位的認知是模糊的。我設計了一個教學游戲“找找身邊的長度”,鼓勵學生發現身邊那些物體是可以用厘米,分米,米這些單位來形容長度的。學生通過找一找,量一量,說一說,用眼看、用耳昕,動腦想、動手量,自主探究形成知識系統,讓抽象的長度認知落實到實際的物體中來。最后學生愉快的發現;他們一節小手指大約長1厘米,他們手掌大約長1分米,他們握著拳頭伸直雙手大約長1米。同學們在課堂上吱吱渣渣的說:原來我們身上就帶著尺子。課堂上孩子們紛紛伸出手,伸直手臂度量著教室里的桌子椅子黑板等,教室里都是同學們驚喜的笑聲。自主探究獲得知識讓孩子們對學習更感興趣。通過這節課的學習,同學們驚喜的發現,身邊處處是數學,數學圍繞著我們的生活。

例如《位置與方向》的數學綜合實踐活動課,這節課是在六年級上冊第二單元《位置與方向》和六年級下冊第四單元《比例的應用》基礎上進行設計的。讓學生通過自己的親身體驗,體會方位知識,感受生活中的方位概念。并通過小組合作、研究,描繪出日常生活中可能出現的各種行走路線并做出最優選擇。

在前期的準備階段,我提出課題,闡明活動的意義。要求學生根據國慶假期同學們出游的路線制作出游的路線圖,讓學生走人生活中,通過實地測量、查詢訪問、查閱資料等不同手段,搜集記錄下不同景點的相對位置方向及距離。并繪制出以掛綠廣場,何仙姑家廟,白水寨等著名景點為中心的坐標圖。

在課堂上我給每一個四人小組都發了一張荔城的城區簡易線路圖。學生根據課前整理的信息,在平面圖上設計出景點到景點的簡易出游路線圖或者我們在日常生活中的某個地方到某個地方的行走路線。學生小組成員共同判斷是否只有一條路線?還是有多條路線?最后得出最優的設計方案。同學們都說通過這節數學綜合實踐活動課,旅游攻略設計他們更有信心了。

數學教學設計上要體驗出讓數學知識服務生活,在生活中體會學習數學的樂趣。例如學習《小數的基本性質》時,我給學生布置了一項數學作業:去商場購買一件單價是5.50元的學習用品。第二天學生帶著各自購買的學習用品回到課堂分享心得,同學們興致勃勃的分享購物的經驗,明明同學快樂的對其他同學說:“購買5.50元的用品支付5.5元就可以了,5.50元和5.5元大小是一樣的”。抽象的數學性質在一次購物實踐中學生就理解透徹了,這就是知識運用在生活中的意義。

四、結束語

數學來自生活,生活中的數學問題激發著學生的探究熱情。師者要善于發現生活中的數學問題,融合數學知識與學生熟悉的生活情景進行課堂設計,激發學生對掌握知識的渴望,激發學生發現問題思考問題解決問題的欲望,變老師要我學為我要學。讓抽象問題變得直觀變得可以觸摸,讓枯燥的性質公式定律在生活中找得到見得到。有生命力的數學課堂應該是融合在生活中的,有生命力的數學課堂應該是跟著時代發展的。數學課堂上的學生自主與創新的數學素養,都要從生活中來又回到生活中去的。