發展性評價視域下教師課程能力評價體系的建構

【摘 要】本文以教師發展性評價為視角,以綜合實踐活動教師為例,研究教師課程能力評價體系,目標設計凸顯教師主體發展需求,內容建構體現評價標準全面客觀,方式方法注重多維真實任務驅動,以期在一定程度上明確評價的目標、內容、方式等,突出對教師課程能力全方位的追蹤,以符合當前教師發展的價值需求。

【關鍵詞】教師課程能力評價 發展性評價 綜合實踐活動

教師課程能力,是指教師自身擁有并運用于課程活動中,直接影響課程活動實施,決定課程活動成效的能動力量[1]。教師課程能力影響著課程實施的效果,決定著課程功能的轉向,是課程價值與育人目標實現的決定性因素[2]。新課程改革要求教師課程能力與之相適應,也呼喚著適當的評價方式。

對教師進行課程能力評價,不能只停留在獎懲方式上;對教師工作進行“判決”,也不能僅作為督評方式。對教師教學能力進行“打分”的評價方式,對于教師形成學科價值認同、提升專業知識和能力有著不利影響。發展性評價指向以評價促發展,以評價手段進行診斷、指導,從而促進教師課程能力提升及專業成長。筆者以綜合實踐活動教師為例進行說明。

一、目標設計凸顯教師主體發展需求

發展性教師評價是以促進教師專業發展為目的,以實現學校奮斗目標為導向,以面向未來為著眼點的一種新型的教師評價制度[3]。這種評價取向凸顯了課程對于全人發展的價值。作為課改亮點課程,綜合實踐活動課程實施難度大,教師專業發展不易,教師所期望的評價方式,是對其認知、方法、態度情感等方面的綜合評價。因此,構建綜合實踐活動教師評價體系,主要目標是為教師提供信息反饋,幫助他們總結、反思教學中存在的問題,分析問題產生的原因,研究實踐活動過程中各因素的作用,實現專業發展[4]。

教師在這樣的評價體系中,能夠明確自己哪里存在不足,哪里需要提升,找變化,找短板,能夠在評價任務中提高和鍛煉自己,在評價反饋中完善和發展自己。

本文界定的綜合實踐活動教師課程能力構成元素分為課程理解能力、課程開發能力、課程實施能力、課程評價能力、課程研究能力五方面[5]。在教育信息化背景下,課堂教學開始深層次變革,亟待綜合實踐活動教師在課程開發、實施、評價等方面,不斷完善專業知識、學習新技術、轉變教學方式和職業態度等。綜合實踐活動教師課程能力評價目標體系應順應課程改革、教育信息化發展方向,指向教師在涵養學生發展核心素養、促進學生深度學習等方面的變革與發展,體現該學科領域對全人培養的價值追求。

基于教育信息化背景、教師發展性評價視角、綜合實踐活動教師課程能力水平,構建“以課程認識和教學方法為基、專業能力為本、專業態度為核”的綜合實踐活動教師課程能力評價體系,包含以下四方面的目標:一是認識和掌握綜合實踐活動課程教學知識;二是了解和掌握整合技術的教學方法;三是通過實踐提升整合技術的教學能力;四是形成對課程價值認同、整合技術教學、深入課程研究的積極態度。

二、內容建構體現評價標準全面客觀

1.評價指標設計

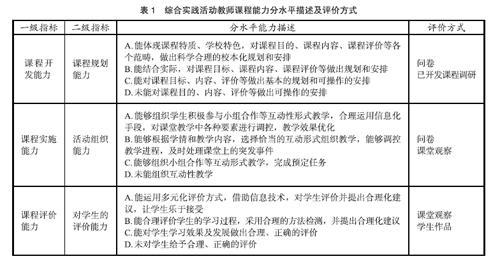

根據評價體系目標,在對教育部印發的《中小學教師專業標準(試行)》等文獻進行研究的基礎上,筆者構建了綜合實踐活動教師課程能力指標體系,包括5個一級指標、17個二級指標,并對二級指標進行A、B、C、D分水平描述(見表1)。

2.評價原則

為提高操作的科學性和可行性,評價體系的內容設計和評價方式應當遵循以下原則:(1)發展性原則。不同層次的教師都能根據學校總體目標、學生發展需求及個人發展計劃,在原有基礎上有所發

展。(2)真實性原則。教師通過完成真實情境下的教學任務,來考查其完成任務中的課程能力水平,從而發揮教師的主動性和創造性,不斷提高教師的自我反思能

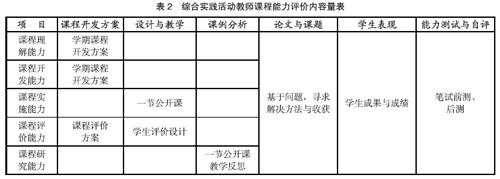

力。(3)全面性原則。能夠關照教師課程能力的各個方面和教師課程開發、實施、研究的全過程,包括教師自我評價、專家同伴評價、學生評價等全方位評價。(4)激勵性原則。注重教師自身發展的縱向比較,改變以往教師與教師之間橫向比較的評價方式。基于評價體系目標和原則,筆者設計了評價內容(見表2)。

三、方式方法注重多維真實任務驅動

1.多元的評價方式

教師課程能力的評價維度多、指標多、外顯難,為全面體現教師課程能力的狀態及變化,需要運用多元化的評價方式和評價主體。在評價方式上,包括問卷、理論測試、學期課程開發方案、課堂教學觀察、教科研成果等,運用定性和定量相結合的實證方式,設計權重,整理大數據,形成“教師課程能力圖譜”,以期更科學、客觀地把握教師課程能力的狀態及顯著變化,體現評價的有效性;在評價過程上,既有前測,也有后測,將終結性評價和過程性評價相結合,用評價指導教師發展,體現評價的發展性;在評價主體上,以教師自評和專家評價為主,結合學生及家長需求度、滿意度調查等,強調評價過程中的公平客觀,體現評價的人文性。

2.行動的程序設計

在準備階段,成立評價小組,在廣泛閱讀文獻的基礎上進行交流和論證,制訂教師課程能力評價體系,設計評價內容和工具,并進行主體評價人員的培訓,做好評價準備工作。第一輪任務:成立“教師課程能力提升研修班”,進行“課程能力自評問卷和測試”前測,形成每位教師的課程能力現狀報告,并對研修班教師進行課程能力提升的培訓,采用跟進式培養方式。第二輪任務:在培訓活動期間,對研修班教師布置若干真實教學任務,并進行測評。第三輪任務:研修班教師畢業時(2年左右),對他們進行后測,形成現狀報告,并與前測進行比對,判斷和評價被測教師課程能力的變化情況。

3.真實的任務設計

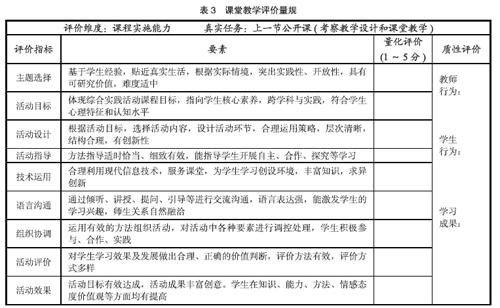

在具體評價實施過程中,筆者設計若干“真實任務”,在真實任務情境中對教師學習成果、過程和進步做出綜合性評價,讓教師在任務完成過程中提高課程能力。真實性任務具有復雜性和多維性的特征,評價視角既要指向教師的行為與狀況,又要指向所教學生的學習行為及狀況;既要有視點的量化評價,也要有整體的質性描述;既要對學習結果進行評價,也要對過程和進步進行評價。具體真實性任務設計和評價方式如下(見表3)。

四、反思助推教師課程評價體系建構

1.重塑教師課程自覺

國家正進行素質教育和基礎教育課程改革,這一整體性課程改革,亟待教師轉變觀念,理解教師課程能力是比“教”更高位的,要建立起對本課程的價值認同并形成課程自覺,即形成主動參與課程開發實施的積極認知和觀念。在評價實施過程中,筆者發現部分教師的輕慢與敷衍,課程能力幾乎沒有得到提高。只有重塑課程自覺,特別是綜合實踐活動教師,只認可本課程的生命關懷取向,才會愿意積極地投入課程開發與實施,積極參與全方位的評價和自我反思,才會有課程能力提高和專業發展。

2.提升教師數據應用水平

缺乏數據的結論是難有說服力的。教育信息化背景下,評價的操作性和有效性需要信息技術提供數據支撐。本文設計的評價體系,包含了量化評價和質性評價,其中,量化評價的數據追蹤和分析方式比較單一,還未呈現深入而多元的分析。由于研修班教師參與前、后測試,樣本數據采集也不是全樣本,所以評價的數據操作精準度還有待進一步提升。此外,要建立數據思維,如課堂學生表現、課程開發受歡迎程度等,都可以用數據來說話,用數據來改變教學方式,提升教育教學質量。有了“大數據”的支撐,教學評價結果才會更理性;有了“大數據”的支撐,教育決策、教學改進策略的制訂才會更科學、更具可操作性。

3.發揮專家引領作用

專家引領是教師課程能力評價體系順利實施的必要條件。一方面,評價體系的科學性、可操作性需要專家進行論證和指導,保證評價體系的可持續性運用;另一方面,由于發展性教師評價強調教師專業的自我發展,強調非獎懲性的評價方式,需要專家的引領,使教師專業發展走向正確軌道。總之,建立更為科學和切實可行的教師課程能力評價體系,需要不斷實踐、調整、完善和與時俱進,需要評價體系研究者、專家、學校和一線教師的共同努力。

參考文獻

[1] 朱超華.新課程視角下教師課程能力的缺失與重建[J].課程·教材·教法,2004(6):13.

[2] 包兵兵,陳菊.我國教師課程能力十年研究述評[J].教師教育學報,2014(6):33.

[3] 陳柏華,徐冰鷗.發展性教師評價體系的構建—教師專業素養的視角[J].教育理論與實踐,2006(5):50.

[4] 田慧生,張珊珊.關于教師發展性評價問題的探討—基于綜合實踐活動課程的視角[J].中國特殊教育,2015(3):46.

[5] 張嘉.綜合實踐活動教師課程能力提升策略[J].中國教師,2019(2):72.

本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃2018年度“教師發展專項”課題“教育信息化背景下綜合實踐活動教師課程能力提升研究”(課題編號:J-c/2018/37)的研究成果。

(作者單位:江蘇省蘇州工業園區教師發展中心)

責任編輯:李莎

lis@zgjszz.cn