在特殊現實生活情境中培養兒童的實踐智慧

【摘要】本文以部編版道德與法治教學為例,論述在特殊現實生活情境中培養兒童實踐智慧的策略,提出通過“精選點”“多形式”“優資源”等方式,幫助兒童獲得應對和妥善解決突發問題的能力、提升安全意識與辨別能力等實踐智慧。

【關鍵詞】實踐智慧 特殊現實生活 道德與法治

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)37-0035-03

實踐智慧是指在實踐中體驗和理解,在實踐基礎上達成對世界和情感的全新認知,做出明智的選擇,并付諸行動。它不僅是與價值取向相對應的德行的凝聚,還囊括了人認知世界與自身的經驗,統一體現在人的現實能力之中。[1]在小學道德與法治教學中,兒童實踐智慧的培養不容忽視。小學一、二年級道德與法治教材中呈現了一些特殊現實生活情境,如“火警演習”“別傷著自己”“臺風中的自我保護”“花草面前要小心”“別讓自己受傷害”“我要求助嗎”“我們一起來挑戰”“在這里玩安全嗎”“捉迷藏”等。教材的這些特殊生活情境,旨在讓學生了解生活中常見的安全隱患,培養緊急疏散、避險的能力;了解家庭生活中常見的問題;遭遇惡劣天氣時學會逃生、求助;與植物共處自我保護的方法;明確需要求助的情境,避免形成萬事求助的依賴心理;了解不同類型的嘗試可能遇到的問題;提高游戲時的安全意識與辨識能力,等等。由此,教師可以通過“精選點”“多形式”“優資源”等策略,培養學生獲取特殊現實情境中的實踐智慧。

一、精選教學點,引導學生增長實踐智慧

特殊現實生活情境因其特殊性,不能時時讓兒童體驗真實的生活情境。當危險情境來臨時,學生的安全意識、知識、技能顯得尤為重要。這需要教師在日常教學中具備敏銳性,精選教學點。

(一)選準“回望點”,反思提煉

道德與法治課提倡學生向生活學習。教材中列舉的某些特殊生活情境,是學生在實際生活中曾經遇到過的,教師要選準這些教學點,引導學生結合自身生活經驗,提取有價值的內容。學生遇到困難時,能“回憶自己過往的經驗,聽取同學以往的經驗”,找到當下解決問題的出路。

以一年級上冊第11課《別傷著自己》第三板塊“受傷了怎么辦”為例,本課教學旨在引導學生學會基本的救護知識,學會處理一些小傷痛,培養自我救護意識。學生通常都有受傷的經歷,有的學生可能還有受傷后的自救經歷。此時,教師就可以帶領學生對過往生活經驗進行整理、提煉,讓學生了解應對各種意外傷害的方法。在此基礎上,組織學生圍繞“受傷后,因為害怕家長責怪而選擇隱瞞的方式是否可取,如果隱瞞了,可能產生什么后果”等問題展開討論,引發學生對過往生活進行反思:不管傷勢輕重,都要及時向教師或者家長說明情況。這是一種重要的自我救護方法。

教學中,教師充分利用學生以往的生活經驗,引導學生對生活“反芻”的進一步反思、提煉,獲取知識技能,形成自我保護意識,為今后健康安全的生活打下基礎。

(二)找準“拓展點”,補充擴展

教材中有些特殊現實生活情境的呈現,僅有一幅圖或者一句話,教師要讀懂教材,讀懂圖文背后隱含的意義并適當拓展補充,便于學生獲得實踐智慧。

以一年級下冊第5課《風兒輕輕吹》“風兒的‘脾氣”為例,教材中只有一幅圖呈現臺風天氣,且在現實生活中,一年級學生遇到臺風的生活經歷并不多,缺少對臺風等自然災害的防范意識。那么,教學中如何激起學生的自我防范意識呢?教師可以采取化遠為近的策略,豐富教材內容以喚醒學生的體驗。

如有位教師在教學時創設了這樣的情境:爸爸媽媽答應周末帶你去舟山海邊玩,還準備出海,可是到了周五晚上,天氣預報說,明天舟山地區將出現臺風天氣。你聽到這個消息會如何決定呢?這一情境引發學生的激烈辯論,有學生認為,旅游機會來之不易,如果就此放棄了會很遺憾;有學生認為,天氣預報也會出錯,說不定臺風會去別的地方;還有學生說生命最重要,應該取消行程……經過討論,學生達成一致意見:生命無價,面對可能來臨的臺風,與其冒著失去生命的危險去旅游,不如待在安全的地方,哪怕是留下遺憾。接著,教師利用微課等形式,教給學生學習臺風天安全自護的方法。

在自然災害來臨時,學生掌握安全自護的方法和技巧固然重要,還應對自然產生敬畏之心和防災意識,教師要有超前教育意識,結合教材適當拓展,幫助學生在日后遭遇此類特殊情況時學會妥善地處理。

二、多形式幫助兒童獲取實踐智慧

實踐智慧作為道德與法治教學的核心內容之一,是知識、情感、意志、技能等要素的結合。通過學習這門課程,學生應當培養自身從生活經驗總結學習的能力、整合知識的能力和適應變化的能力。[2]為此,教師應通過課內外結合等多種形式,幫助學生掌握這些關鍵能力,獲取實踐智慧。

(一)自主探究,從生活和經驗中學習

學生在理解和解決現實生活問題的過程中,要結合人們對現實生活和全局的體驗,慢慢積累實踐智慧。教師可以在教學中創建相應的任務情境,引導學生主動探索,提高學生學習的興趣,讓學生在生活中充分探究、習得知識,學會解決問題的方法。

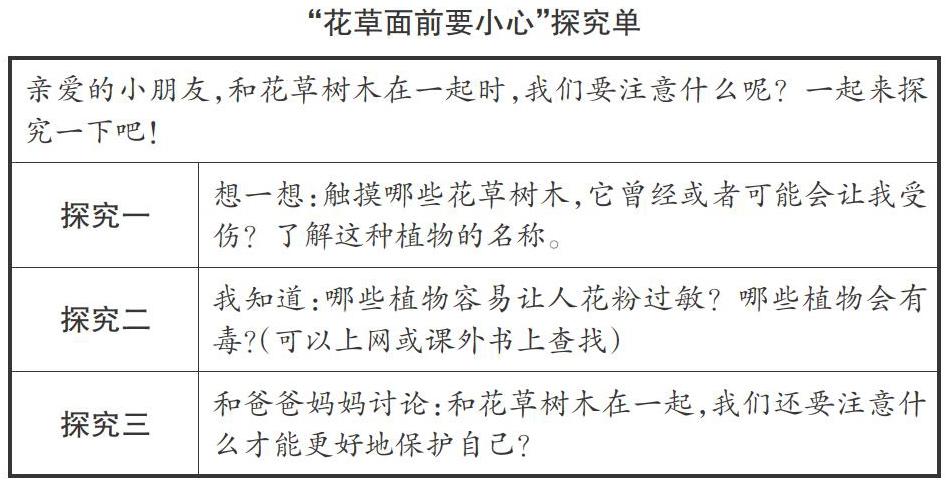

以一年級下冊第6課《花兒草兒多美麗》為例,本冊教材中有一個欄目為“花草面前要小心”,旨在引導學生掌握與植物共處時自我保護的方法。如果僅僅在課堂上看圖片、討論交流,學生很難學會自我保護的方法。為此,教師設計了“花草面前要小心”的課前探究單(如下表),引導學生立足生活,開展探究活動。

“花草面前要小心”探究單

[親愛的小朋友,和花草樹木在一起時,我們要注意什么呢?一起來探究一下吧!

探究一 想一想:觸摸哪些花草樹木,它曾經或者可能會讓我受傷?了解這種植物的名稱。 探究二 我知道:哪些植物容易讓人花粉過敏?哪些植物會有毒?(可以上網或課外書上查找) 探究三 和爸爸媽媽討論:和花草樹木在一起,我們還要注意什么才能更好地保護自己? ]

學生在成長過程中積累了一些生活經驗,具備了一定的探究能力。“花草面前要小心”探究單注重與學生日常生活相結合,引起學生學習的興趣,激發學生的求知欲。學生帶著自己的探究結論回到課堂,再與他人的經驗相互碰撞,自然而然生成了實踐智慧。

(二)現場體驗,整合知識與生活

構成實踐智慧的各個要素包括知識、技能、情感、意志等,各要素相互融合。學生要獲取實踐智慧,需要具備整合這些因素的能力,即知識與生活相結合的能力。教師可以組織現場體驗活動,引導學生在類似的生活場景中獲得真實的感受。而這種體驗往往融合了學生所學的知識、以往的經驗、內心的情感等,能夠幫助學生在現實生活中學會妥善處理類似事件。

下面,筆者以二年級下冊第1課《挑戰第一次》“我們一起來挑戰”現場體驗活動為例,探討在現實生活中妥善處理相關事件的方法。

1.體驗活動前

(1)先選擇一件馬上可以嘗試的事情。

(2)小組討論:這件事可以大膽試?不能試?需要哪些幫助才能嘗試?

(3)對有爭議的事情,全班交流討論。

2.體驗活動時

學生分小組活動,每名學生完成一項挑戰任務,遇到困難或危險時,及時向有經驗的同學或教師尋求幫助,同時幫助同學完成挑戰任務。教師巡視各個小組,特別注意讓學生邊體驗邊交流感受。

3.體驗活動后

集體反思:仔細回味體驗前后的不同感受,強化第一次的嘗試體驗,以及自己在遇到困難或危險時,會妥善處理的感受。

這樣的現場體驗活動,將所學知識與生活相結合,幫助學生在今后的生活中堅定了勇于挑戰的信念,獲取面對困難或危險時妥善處理的方法。

(三)情景模擬,學會隨機應變

在道德與法治課堂上,模擬特定情境演練可以幫助學生學會妥善處理突發情況,且不只是簡單地重復疏散演習的過程,而是圍繞某個教學內容進行目標明確的學習。此學習過程源于生活且高于生活,強調從現實生活到情感實現、意義發現和價值獲取的提升。值得注意的是,這類教學不應只是一味照搬日常生活,而要充分考慮小學生的年齡特點,通過情景模擬或游戲的方式達到教育目的。

以一年級上冊第6課《校園的號令》教學為例,筆者結合《鈴聲告訴我》欄目中“火警疏散演練”場景圖,引導學生妥善處理突發情況的方法。學生正在上課,教師按響火警鈴說:“聽,是火警鈴聲!隔壁著火了,我們怎么逃生?”學生開始討論,教師讓班上半數的學生一起做模擬練習。只見,學生飛快地涌向教室前門,爭相逃離。只有一名學生一直退讓,且最后一個離開教室。在活動評議環節,選擇最后“逃離”的學生講述了自己的心路歷程,他知道這時應該盡快逃離,但發現同學們都爭先恐后往前擠,教室門又窄,很容易被堵住造成意外傷害,所以他選擇讓別的同學先走。對此,教師及時評論道:“這位同學不僅掌握了正確的處理方法,還能在關鍵時刻想到別人,這種精神非常可貴……”該生獲得了師生們熱烈的掌聲。這樣的課堂教學,不只是傳授單調乏味的知識,更是一場有溫度、有情感的教學,學生在生活情景模擬中積累了經驗,學會妥善處理特殊問題,才能在真正遭遇突發情況時隨機應變,減少或避免不必要的傷害。

三、優選資源,形成兒童實踐智慧張力

道德與法治課程的資源多種多樣,教師要利用恰當的課程資源,激起學生情感共鳴,使學生學會妥善地處理問題。

(一)聚焦“新聞”,指導學生學會生活

以一年級下冊第7課《可愛的動物》教學為例,課堂上,教師可以利用社會新聞與學生的現實生活相聯系,激活學生的經驗與知識,引導學生學會生活。有些學生喜歡小動物,他們認為流浪動物只要清洗干凈,也可以帶回家飼養。對此,教師并沒有急于評價或者反饋,而是讓學生觀看“某某因收養流浪狗,意外導致細菌感染”相關新聞。看完新聞,學生才知道貿然收養流浪狗的做法并不妥當。但學生的問題沒有止步:流浪在外的動物既不能帶回家飼養,但又不愿看到它們流浪在外,怎么辦呢?教師再次提示學生:城市有專門的犬類收容中心,如杭州就有兩個,可以將流浪動物交由這些機構收養。

可見,對特殊生活場景中學生有疑惑的地方,教師可以通過真實的新聞事件喚醒學生的理性思維,指導處理的方法,以便學生能夠在生活中恰當地處理類似情況。

(二)激活“生成”,引領學生茁壯成長

課堂上出現的“意外”是不可多得的道德教育良機,培養實踐智慧也一樣,教師要善于在實際情境中捕捉學生的真實想法,借助實踐體驗整合學生的經驗、意志和情感,促使學生自主成長,不斷提升實踐智慧。

仍以《花兒草兒多美麗》一課教學為例,學生在了解花草的生命形態,學習“該如何真正愛護花草”和“花草面前要小心”之后,在課堂結尾,教師提示學生上學期班級的植物因疏于照料而枯死的事,學生由此產生了集體種植的愿望。于是,教師在班級組織開展了“巧手養花草”的種植活動。種植前,學生先討論哪些花草可以種、哪些不能種,種子怎么種、怎么養護,并分小組認領種植任務;種植中,學生了解各種植物的習性,制作植物名片、植物生長記錄表,互相提醒養護過程的注意要點,開展輪崗養護等實踐活動,既照顧好花草,也不讓自己受傷;最后,學生召開小小分享會,為植物的發芽、生長、開花結果而喜悅,也為植物受傷、生病而難過,從中總結經驗,提高愛護花草的意識。

以上案例中,教師抓住學生在課堂中的生成點,再一次精心組織種植活動。在實踐過程,學生妥善處理養護植物時出現的各類問題,加深了對生命意義的理解。

特殊現實生活情境中的實踐智慧培育,需要教師創設教學情境,結合多種方法,讓學生在類似事件中提前獲取必備的知識與能力,學會妥善處理各類問題,以便更好地面對現實生活中出現的各種突發情況。

【參考文獻】

[1]楊國榮.論實踐智慧[J].中國社會科學,2012(4)

[2]孫彩平.小學品德課程核心素養芻議[J].中小學德育,2016(9)

[3]高德勝,章樂,唐燕.“接上童氣”——小學《道德與法治》統編教材研究[M].北京:人民教育出版社,2019

作者簡介:楊開智(1977— ),女,浙江諸暨人,高級教師,大學本科學歷,主要研究方向為小學道德與法治學科及小學德育工作研究。

(責編 楊 春)