高校“雙創型”人才培養的問題與對策

趙薇 邱立國

摘? 要:研究從“創新精神”“創業能力”“情商”三維度進行分析,以高校創業孵化基地創業者為樣本,通過調查發現當前高校雙創人才培養面臨的五個問題:高校學生對雙創的認識充分,意愿較高,但創業動機各異;創新意識較強,但能動性有所欠缺;資源整合能力偏弱,且女生弱于男生;高智商而低情商阻礙了高校學生雙創的發展;創業實踐跟不上理論的步伐,創業平臺匱乏,據此提出了五點解決對策。

關鍵詞:“雙創”人才培養;情商;創業能力;創新精神

中圖分類號:G643? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? 文章編號:2096-3769(2020)03-062-08

一、問題的提出

培養“雙創型”人才是貫徹落實“大眾創業,萬眾創新”戰略及促進高校畢業生就業和創業的重大舉措[1]。培養具備高素質的“雙創型”人才,更好地拉動就業及促進社會進步,是全球奮斗地共同目標[2]。在“雙創”營造良好氛圍的背景下,高校學生畢業因不愿意接受死工資的工作而選擇創業成為一種潮流趨勢。然而,雖然高校學生創業熱情日漸高漲,但仍大量存在創業“三分鐘熱度”現象。面對創業帶來的壓力及困境,最終堅持創業初衷、達到創業目標、完成創業夢想的高校學生少之又少[3]。高校“雙創”教育作為創新人才培養的重要陣地,必須根據“雙創”戰略的需要,積極探索面向高校“雙創型”人才培養的新模式[4]。

目前,在“雙創型”人才培養方面,國內外學者仁者見仁智者見智,國外學者Pharo & Davison等人提出以學科為主的高校教師合作,強調通過交叉學科學習來培養“雙創型”人才的重要性[5]。Zain S.M等認為3R雙創是高校創業和可持續發展教育的機遇和空間[6]。國內學者如胡征從理論上闡述了培養“雙創型”經管類人才的必要性并提出了相應的培養模式[7]。劉允以黃淮學院外國語言文學系為例主要從課程改革和第二課堂活動分析了存在的問題及提出了相應的建議[8]。

縱觀現有文獻,大多數研究對雙創人才的培養主要以定性的理論分析和對策建議為主,基于廣泛調研的實證研究比較罕見,且幾乎沒有學者從情商的角度來考察雙創人才。因此,本文的創新點在于通過選取高校創業孵化基地創業者作為研究樣本,從“創新精神”“創業能力”“情商”三維度設計問卷來調查我國高校創業的現狀,以厘清高校在“雙創”教育實施中存在的困境,并提出針對性的對策建議。

二、理論分析與研究設計

(一)“雙創型”人才的構成機理

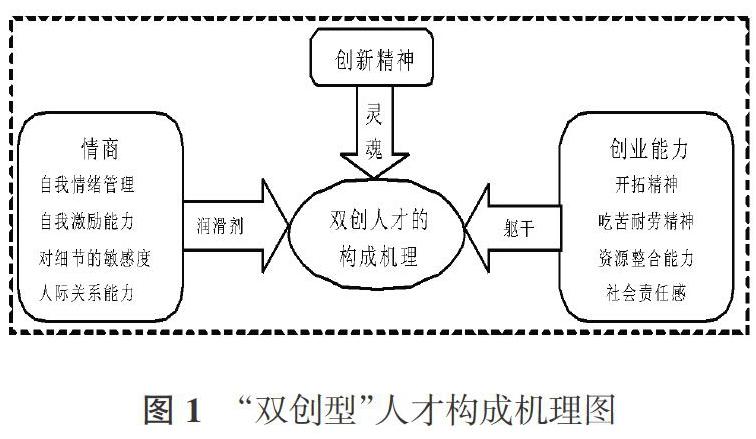

“雙創型”人才是指在某一領域中探索,基于廣博的知識和經驗,同時具備超強的創新能力、創造性思維、較高的情商及自由的個性[9],擁有創業意識并具備一定的創業精神,對創業知識很了解,且具備創業技能[10],能夠化創業意愿成創業行動的綜合型人才。“雙創型”人才應具備三大要素,其一為創新精神;其二為創業能力;其三為情商,如圖1所示。

1.創新精神是“雙創型”人才的靈魂

創新是企業賴以生存的源泉,而創新精神是“雙創型”人才的靈魂。當前,我國經濟進入新常態,經濟下行壓力異常巨大,創業人才可能要面對更為苛刻的經濟環境,創業之路可能布滿了荊棘和風險。這就意味著“雙創型”人才必須具備健康的人格、較強的創造性思維,極強的創新精神才能隨著市場經濟發展的不斷變化不斷穩住腳跟。具體來說,創新精神包括創新性思維、創新意志、創新品質、創新觀察、創新知識和創新實踐等方面[11]。創新思維和品質要求創業者敢于挑戰固定思維,不斷創新;創新意志就是要求創業者不能安于現狀,只有不斷突破的創新意志力,企業才能長久發展;創新觀察是指創業者需要從現實生活中觀察,了解市場的需求及自身產品的缺陷以便于如何更好地完善;當然創新并不是憑空想象的,創業者需具備一定的創新創業知識作為基礎;有了創新創業知識之后,也要敢于實踐,才能驗證創新是否合理。

2.創業能力是“雙創型”人才的軀干

“雙創型”人才是帶動國家經濟發展的經濟領袖人物后備軍,他們既具備創新精神,同時擁有創業意識,并具備一定的創業知識與技能,這種創業素質可在任何工作崗位上體現,而不論他現在是否創業或者未來會不會創業,創業型人才在各自領域中都能成為具備創造性的人才。創業能力指創業者在創造性活動上克服一切困難將其創造性想法及觀點轉化為實際的商業行動,從而獲取社會效益與經濟效益的一種能力[12]。一般來說,創業能力包括: 開拓精神、吃苦耐勞精神、資源整合能力、社會責任感等。首先,創業是不斷創造的過程,它要求創業者需一定的開拓精神,不斷開拓視野,這樣企業才能不斷更換“新鮮血液”,重獲生命力;第二,創業是一個很艱苦的過程,這就要求創業者具備吃苦耐勞的精神;第三,創業需要各方面的資源,例如優秀的團隊、資金的來源、項目的對接等,這就要求創業者具備資源整合能力,才能更好地實現創業的目的;第四,創業屬于社會行為,只有企業盡到社會責任感,企業才能更好而持久地發展,因此,創業者需具備社會責任感,制定出造福社會的相關決策,這樣才有利于企業的發展。

3.情商是“雙創型”人才的潤滑劑

因為創業是一種集推理思考與運氣共同運作的行為方式,運氣帶來的機會是其驅動器,需要在方式方法上全盤考慮并擁有和諧的領導力,而優秀的領導力也離不開情商。情商指人在自我認知、待人處事等方面品質。主要包括四個方面的內容,第一,自我情緒管理。情緒激動的人做出的決定往往后悔莫及,只有能很好管理自己情緒的人,才能處理好各種關系及事務。第二,自我激勵能力。創業是一項很復雜的事情,中途會遇到各種壓力和挫折,當遇到壓力和挫折時,自我激勵比他人激勵更為有效,自我激勵可以化壓力為動力,重新振作起來。第三,對細節的敏感度。創業環境在不斷的變化之中,包括政治、經濟上的相關政策等環境,只有敏銳的感知能力才能更好地搶占先機。第四,人際關系能力。即領導和管理能力,創業包含復雜的人際關系網絡,得人心者得天下,這不僅要求與員工、客戶處理好關系,也需要與政府妥善處理關系。

(二)研究設計

基于前文所述“雙創型”人才的構成機理,本研究擬對高校“雙創型”人才培養現狀水平展開調查。調查問卷由“創新精神”“創業能力”“情商測評”等內容構成,問卷采用Likert五分量表法。首先隨機抽取了35名湖南各創業孵化基地的創業者進行預調查,根據預調查相關情況進一步完善形成正式問卷。總共發放300份問卷,實際回收252份有效問卷,有效回收率為84%,Cronbachs α內在一致性系數和兩個因子的一致性分別達到0.81和0.92,說明問卷信度和效度較高,本文采用SPSS17.0進行統計分析。問卷結構及樣本構成情況如表1。

三、研究結果與分析

(一)高校學生對雙創的認識充分,意愿較高,但創業動機各異

高校學生對雙創的認識與理解是雙創人才培養的主觀因素,只有高校學生對雙創具備較高的認同感和正確的創業動機,高校雙創人才培養教育才能取得較好的實施效果。本文設計了“對創業的理解”“選擇創業原因”“創業動態”進行度量。首先,對于“對創業的理解”,大多數高校學生都認為只要開創一份事業都可以叫創業(占53.57%),少部分認為創業就是開辦一個企業(公司)(占26.19%),還有12.3%的則認為創業是開發一項前沿的科研項目,其余的高校學生認為創業就是做自己感興趣的事等。這說明高校學生對創業的認識比較充分,他們不僅認為創業是創事業、開公司、開發前沿科技項目,更注重自己的興趣導向,這說明高校學生創業者大都具備個性,這是雙創精神的必備條件之一。其次,在“選擇創業原因”方面,33.33%選擇創業可以主宰自己的生活不必受制于人,32.94%是為了實現自我價值,19.05%是為了積累社會經驗,11.11%則是為了尋找冒險刺激,挑戰自我,3.57%的人則是被生活所迫,嫌工作工資太低。這表明高校學生創業的動機有異,大部分出于創業能讓自己不受約束,實現自我價值的目的。所以,高校如何有效培養學生個人興趣,并根據興趣引導學生正確的創業動機是雙創教育的核心問題。再次,關于高校學生的雙創意愿,被調查人中,僅有18.25%和3.17%正在創業和二次創業,而有30.56%的高校學生準備創業,48.02%的高校學生選擇了就業。此結果表明:高校學生對雙創的認識較為充分,意愿較強,且大都僅停留在感興趣階段,產生雙創行動的較少。

高校學生想創業的原因有兩點:第一,近年來政府及教育主管部門非常重視高校雙創教育,出臺了各種政策鼓勵和引導高校開展雙創教育,大部分高校推行學科交叉教育,高校學生接觸并學習雙創知識已不是難事。第二,日益增加的高校生畢業生與有限的就業市場需求的矛盾,使得雙創成為高校畢業生就業的有效途徑,此外,以互聯網+為代表的新經濟又為雙創提供更多的新機會,使得多數高校學生雙創具備了可能性。但是,真正實施雙創還需要現實的可行性,高校學生雙創不僅需要理論知識和現實機會,還受到國家政策、資金等外界環境影響及價值觀、膽量經驗等自身條件的限制。因此,由于支持高校學生創業的政策、法律的不健全,且大多高校學生受父母找份穩定工作理念的熏陶,使之缺乏冒險精神,加上缺乏實踐經驗,使得有雙創想法的高校學生多、但創業實踐的人少。

(二)高校學生創新意識強,但創新能動性欠缺

高校學生的創新意識比較強,但是能動性十分欠缺,尤其是女生及低學歷人群表現更為明顯,不同年齡的差異并不顯著。創新是企業得以持續生存的核心競爭力,創新思維在雙創中是必不可少的,而創新能動性又決定了其將想法轉化為現實的可能性。調查結果如表12所示,調查顯示:絕大部分高校學生都認為“創新可以改變生活”(占80.5%);多數人表示很容易受外界影響改變自己的看法(占42%),且認為應加強自身創新思維的培養(占82.9%),說明高校學生及畢業生對自我的認識較好,創新意識較強。此外,調查結果顯示:88%的高校學生靈感活躍,善于突發奇想充滿創意,其中男生的創新思維較女生活躍,且低學歷人群比高學歷人群的創新思維更弱;62%的高校學生留意創新信息并詳細了解,其中,男生對創新相關信息的關注度要高于女生,對創新相關信息的關注度也呈現隨著學歷提升成遞增趨勢;44%的高校學生會積極參與討論并提出獨到的見解,其中男生的創新積極性要高于女生,博士生的創新積極性要強于本科生強于碩士生強于專科生;34%的高校學生經常參加創新活動體驗創新產品或服務,其中男生比女生更熱衷于體驗新鮮事物,本科生對于創新事物的活躍度強于博士強于碩士強于專科。

上述調查結果說明,高校學生在創新能動性方面,不同性別、不同學歷的高校學生差異顯著,而年齡與此無關,總體而言,女生及低學歷人群的創新能動性有所欠缺。出現此現象的原因主要有兩點,第一,男女思維存在差異。男生更注重理性思維,散發性思維比較強,而女生偏向感性思維,較于男生,女生在創新思維上總體偏弱。第二,教育可以改變人的認知,拓展視野,打開思維。專科教育注重實踐培養,本科生注重知識體系框架搭建,碩士研究生注重解決問題的能力及邏輯思維的培養,博士研究生則注重的是研究能力、專門領域的深入挖掘能力培養,因此,隨著學歷的不斷提升,經歷的不斷豐富,人的眼界不斷開闊,創新思維更加活躍。

(三)在創業能力方面,資源整合能力總體偏弱,且女生弱于男生

創業能力決定高校學生創業過程中的順利程度。知識儲備多少決定創業者處理問題的難易度,因此,知識就是力量。但有了知識也并不一定能創業成功,在創業中,信息搜集能力很重要,時間觀念也很重要,時間就是金錢,只有搶占先機才能穩步靠前,此外,單打獨斗對于現在這個資源社會是無法長遠發展的,因此,必須要有自己的團隊并管理好,同時要會整合資源,借力實現既定目標,每個人都是經濟人,雙贏才能達成共識。但是創業不是隨便就能成功的,意志堅定就顯得十分必要了。在時間觀念方面,60.32%的高校學生表示如果時間浪費了,會為此而煩惱,其中男生的時間觀念比女生強。在整合資源能力方面,高校學生總體偏弱,善于發現并利用直接或間接的資源的人僅占44.05%,其均值為3.35;70.03%的高校學生表示會找關鍵人物幫助其達到目標,均值為3.81。其中,男生的資源整合能力強于女生,且中年(30~40歲)是個分界線,以此為界資源整合能力往兩邊遞減。在團隊管理能力方面,少部分人善于團隊管理,團隊凝聚力強(占42%),其中男生的團隊管理能力強于女生,且與年齡及學歷無關。在信息搜集能力方面,男生行動力比女生強,且與年齡及學歷無關。在意志堅定性方面,男生表現的更為堅定,此外,高學歷者意志更為堅定與年齡無顯著關系。在知識儲備方面,男生比女生擁有的創業相關知識更為豐富,總體而言,高學歷者掌握的知識更為豐富。

此次調查結果說明,當前高校學生的創業能力總體偏弱,尤其在資源整合能力方面表現更為明顯,資源整合能力以中年為界,兩邊呈下降趨勢,此外,女生、學歷越低者及年齡越小者創業能力更為不足。主要有三點原因:第一,當前雙創教育主要以理論教育為主,且所教的整個知識體系與社會經濟發展所需知識呈現滯后現象。教育來源于社會應用之于社會,可由于高校教育教材沒能及時更新,與時俱進,導致高校學生所學知識與社會經濟發展呈滯后現象。第二,法律法規相關制度在不斷變化,學校并不是每個專業都會涉及法律法規課程,且大多數初創企業者沒能及時仔細研究,所以法律相關知識比較缺乏,而隨著年齡的增長,學歷的不斷提升,社會閱歷不斷豐富,人脈資源不斷擴散等,他們的知識體系逐漸完善,資源整合能力也得到提升。第三,高校學生在校期間缺乏創業能力鍛煉的平臺。創業后僅能從參加學校的創業大賽中吸取經驗,從社會中學,從其他創業者經驗中學,管理團隊能力在校園期間僅能通過學生會等相關社團組織得到提升。

(四)情商高學生優于情商低學生的雙創發展

成功的創業離不開高情商,情商的高低會影響投資人的決定。情商高則能控制自己的情緒,這樣能掩藏自己的“個性”處理事情時會更加理性。47%的人表示善于處理復雜的人際關系,說明高校學生人際關系處理能力較弱,但男生的人際關系處理能力強于女生;71.43%表示為了達到目標,會考慮互利的解決方案,說明大部分的雙贏意識比較好,其中男生的雙贏意識強于女生;85.32%的人表示信守自己的承諾,說明高校學生的誠信品質良好,男生女生差異不太明顯;21.7%的人表示能夠很好的控制自己的情緒,凡事三思而后行,說明大部分高校學生的情緒管理能力有待加強,其中男生的情緒管理能力不如女生,學歷低者不如學歷高者;37.3%的人曾經有過失敗的經歷并且不顧他人反對堅持二次創業,說明少部分高校學生抗壓能力較強,且男生的抗壓能力強于女生,按學歷來看,以本科生為界,兩邊呈遞減趨勢,從工作經驗來看,工作經驗豐富者明顯情商更高,處事更為圓滑。大部分學生需加強抗壓能力培養。綜上所述,情商低是高校學生雙創失敗的主要原因,因此,高校學生的情商有待提高,尤其是女生、低學歷者及工作經驗不足者亟待提高情商,如表3所示。

(五)高校學生創業實踐跟不上理論的步伐,創業平臺匱乏

創業是一門復雜而有科學性的活動,它需要理論充實大腦,同時需要實踐開辟道路。系統的高校雙創教育可以為創業者創業指引方向;創業類實踐可以開拓高校學生動手實踐能力,挖掘其潛力,并能增加高校生實踐活動業余愛好的機會,為高校學生后期創業奠定堅實基礎。調查結果顯示:學術報告講座能提高雙創能力(占:47.93%);參加創業計劃大賽對創業幫助很大(占65.87%),閱讀雙創類暢銷書籍能幫創業者理清創業思路(占66.66%);高校雙創教育能有利于創業想法生成(占64.29%);企業實習提供創業的動力(占64.69%);企業家講座分享(占64.69%)。說明創業計劃大賽、雙創類暢銷書籍、高校雙創教育、企業家講座對創業者創業影響較大,而學術類報告的作用并不顯著。

四、對策建議

(一)進一步優化高校雙創教育課程體系,端正高校學生的創業動機

雙創知識體系設計多學科交叉融合,需要從跨學科的角度設計雙創教育課程體系。創業涉及創新思維、專業知識、網絡科技、時事政治、法律法規、公司治理、團隊管理、人際交往、談判能力、演講能力等綜合性知識體系,高校雙創教育要融入創新思維、創新精神,以培養高校學生創新精神為核心,樹立正確的創新創業動機,進一步優化高校雙創教育課程體系,端正高校學生的創業動機。在教學過程中應以學生為主體,采用豐富的教學方式,調動課堂氣氛,還可以采用創業教育類軟件,將學生分組成立虛擬公司,分別擔任總經理、CEO、財務總監、人力資源總監等不同職位,模擬一個企業的運營,這樣更能增強學生對創業的認知。

(二)健全創新創業激勵機制,調動高校學生的主觀能動性

成功的創業需要科技創新,而科技創新最重要的因素是人,需要人類不斷思考、研發,而研發的動力就來源于激勵機制,所以良好運營的激勵機制能有效的促進科技的創新。因此,必須健全創新創業激勵機制,調動高校學生的主觀能動性。一方面,高校學生要加強自我管理及自我激勵,加強對創業的價值認知,面對挫折能自我激勵、化壓力為動力。另一方面,高校要創新創業激勵機制,可采用激勵方式鼓勵高校學生創新創業。例如,設立雙創學分機制,創業的學生可以抵2~3個學分、高校有專門提供政策咨詢服務的部們、創業者優先獲得雙創獎學金等。

(三)高校可搭建校友會平臺,建立創業基金,整合資源,提高團隊管理能力

每個高校畢業學子對于母校都有一種特別的情懷,高校完全可以建立一個校友會平臺,成立全校性的創業基金。高校可以通過校友會平臺整合校內校外各方面的資源,為學生創新創業鋪好道路,全方位推進創新創業教育。當前高校創業能力總體偏弱,解決此困境的關鍵是建立一個合理分工、團結高效的創業團隊,通過團隊合作與溝通來突破創業過程中的多重困境。因此,高校在培養雙創人才過程中,可根據創業項目,通過校友會平臺邀請相關行業校友來校進行經驗分享,協助學生建設好創業團隊,全面提升整個創業團隊的創造能力、開拓創新能力、實踐能力、組織領導、溝通協調能力及社會交往等創業能力。

(四)完善人際交往文化傳播途徑,加強對高校學生情商的培養

中國有句古話:先做人,后做事。情商低下是當前高校學生創業者創業失敗的重要因素。高校在進行高校雙創人才培養時,應強調創業者個人魅力及人際交往能力對創業運營的“潤滑劑”作用。高校可以從以下兩個方面著手:第一,通過學校微信公眾平臺分享人際交往技能相關的典型事例;第二,可以設計情商大比拼等系列比賽,讓高校教師、企業家及學生共同擔任評委,鍛煉學生的人際交往應變能力,以提高高校學生的情商。

(五)進一步加強校企合作,搭建雙創教育實踐平臺

雙創教育是理論與實踐結合的產物,實踐是檢驗理論的唯一標準,可見實踐的重要性。高校雙創教育的實施必須依托創業實踐,雙創教育創業實踐的開展可包括實踐教學、參觀企業、公司實習以及雙創競賽等多種形式[13]。高校雙創教育離不開企業的支持及參與,可積極探索校企合作雙創教育模式,搭建雙創教育實踐平臺,建立企業、高校、政府等“三位一體”機制,推進雙創實習基地和創業孵化基地建設。企業為高校雙創教育提供人才支持、實習場地及實習崗位,與高校建立聯合雙創教育研究中心、設立捐贈雙創教師席位、設立企業雙創獎學金等方式支持高校開展雙創教育,高校學生可通過企業實習親身感受當前企業的發展歷程,優秀企業家的現身演講能讓高校學生所受指導更為直接,這樣可以讓高校學生眼界更為開闊、創業思路更為清晰、雙創興趣更為濃厚。此外,創業孵化基地可以為高校學生創業提供資金、設備、場地等方面的扶持,并提供專業的創業咨詢和創業服務,使雙創教育更具有實操性。

參考文獻:

[1]黃兆信, 趙國靖, 唐聞捷.眾創時代高校創業教育的轉型發展[J].教育研究, 2015(7):34-39.

[2]劉偉,鄧志超.我國高校雙創教育的現狀調查與政策建議——基于8所高校的抽樣分析[J]. 教育科學,2014,30(6):79-84.

[3]李征.“雙創”背景下提升高校學生創業執行力的環節與機制研究[J].現代經濟信息, 2017(33):438.

[4]熊勇清,胡娟.研究生雙創素質與學科交叉培養模式——基于在校研究生的調查與分析[J]. 研究生教育研究, 2017(2):40-46.

[5]E. J. Pharo, A. Davison, K. Warr, et al. Can teacher collaboration overcome barriers to interdisciplinary learning in a disciplinary university? A case study using climate change[J]. Teaching in Higher Education, 2012, 17(5):497-507.

[6]Zain S M, Basri N E A, Mahmood N A, et al. Sustainable Education and Entrepreneurship Triggers Innovation Culture in 3R [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013(102):128-133.

[7]胡征.“大眾創業、萬眾創新”背景下高校“雙創型”經管類人才培養模式研究[J].特區經濟, 2016(8):170-171.

[8]劉允.“雙創型”人才培養模式的問題研究——以黃淮學院外國語言文學系為例[J].高教學刊, 2017(6):151-152.

[9]梁拴榮,賈宏燕.創新型人才概念內涵新探[J].生產力研究, 2011(10):23-26.

[10]肖紅偉.論創業型人才的內涵特征及其培養策略[J].企業經濟, 2009(7):56-58.

[11]楊茂森.創新型人才的六大特征[J].中國人才, 2006(13):8-8.

[12]劉碧強.美國高校創業型人才培養模式及其啟示[J].高校教育管理, 2014, 8(1):71-80.

[13]劉偉.高校創新創業教育人才培養體系構建的思考[J].教育科學, 2011, 27(5):64-67.