跨文化交際視域下獨立學院大學英語課程思政探索與實踐

【摘要】在全國各高校全面推行課程思政背景下,獨立學院大學英語課程思政建設要求任課教師提高思政意識,自覺將思政內容與英語教學相結合,切實幫助學生在提升英語應用能力的同時,培養跨文化交際意識,厚植家國情懷,真正做到獨立學院大學英語教學工具性和人文性的有機統一。

【關鍵詞】跨文化交際;獨立學院;大學英語;課程思政

【作者簡介】李佶芳(1991.07-),女,漢族,云南昆明人,昆明文理學院,講師,碩士研究生,研究方向:英語教學。

一、引言

大學英語課程作為高等院校通識教育的一個重要組成部分,旨在進一步提升學生英語學習與應用能力的同時,關注學生跨文化意識的培養與綜合文化素養的提高。2020版《大學英語教學指南》指出,“大學英語課程的重要任務之一是進行跨文化教育”,且“社會主義核心價值觀應有機融入大學英語教學內容”。

大學英語教學與課程思政相結合,有助于改善高校學生在英語學習過程中單向輸入西方文化的現狀,確保學生以正確的價值觀思辨地看待中西方文化差異,并積極引導學生通過不同文化對比,更加深入理解中國文化,樹立民族文化自信,從而更好地服務于中國文化的對外傳播。因此,大學英語課程思政建設是實現大學英語教學工具性與人文性相統一的有效途徑。

二、跨文化交際中,獨立學院大學英語課程思政建設面臨的困境

1.大學英語教學與思政內容相對結合較少。獨立學院大學英語教學多側重語言的工具性,主要圍繞詞匯、語法、語篇分析等常規知識點展開,并結合聽力、翻譯、閱讀、寫作及口語訓練,最大限度地幫助學生提升英語應用能力,提高大學英語四、六級考試通過率。教學過程中,跨文化相關內容涉及較少,大學英語教學的人文性并未得到充分體現。

同時,大學英語教材內容多與英語國家文化相關,中國文化內容涵蓋相對較少。以筆者所在學院為例,大學英語課程采用分級教學形式。其中,低級別學生所用教材內容主要以西方國家文化為主,例如,“Wealth”主題選用的人物示例是“Opera Winfrey”,“Heroes”主題選取的故事是“The Trojan War”(特洛伊戰爭)。中、高級別學生所用教材雖涵蓋中國傳統與現代文化相關內容,如“Chinese Cuisine。(中國飲食),“the Chinese zodiac(中國生肖)”,但課文篇章的選擇仍與西方文化關聯性較大。因此,如何拓展教學內容,轉變教學理念,從而促使大學英語教學與課程思政相結合,是獨立學院大學英語教學急需解決的問題。

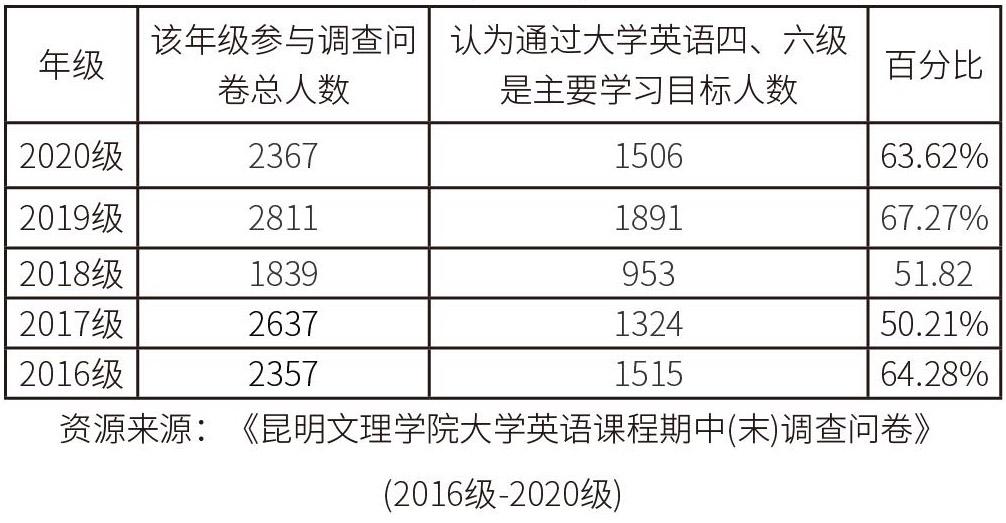

2.學生跨文化意識薄弱,缺少跨文化交流雙向性。獨立學院學生普遍存在英語基礎薄弱,語言學習積極性不高的問題,其英語學習的主要目標及動力就是通過大學英語四、六級考試。因此,學生在大學英語學習過程中,普遍對四、六級考試技巧與策略,四、六級題型講解與訓練等相關應試內容表現出較強烈的學習興趣,而對個人跨文化交際意識的培養與綜合文化素養的提升關注度較小。以筆者所在學院為例,根據2016級-2020級學生在其大學英語學習期間參與的大學英語課程期中(末)調查問卷結果,每一屆均有超過半數的學生認為通過大學英語四、六級考試是其大學英語學習的主要目標(如下表):

此外,獨立學院學生在日常英語學習中多以西方國家文化輸入為主,缺少跨文化交流雙向性,因此普遍存在跨文化知識淺薄、片面的問題,中國文化失語現象尤為嚴重。例如,在談論“Festivals”主題時,學生多熟悉“Christmas”“Halloween”等西方節日的表達,但對節日風俗、起源等具體內容一知半解;相反,學生詳細了解春節、端午節等中國傳統節日,卻不會用英文進行闡述,甚至連諸如中秋節、元宵節等重要節日的英文名稱都只會用漢語拼音替代。日常學習中,獨立學院學生英語學習多僅限于課堂教學和習題訓練,這就造成學生一方面僅能學習到淺顯的西方文化知識,另一方面對中國文化相關的英語詞匯和內容輸入不足。因此,將大學英語課程與思政建設相結合,在英語教學中加入中國文化內容,有助于豐富學生的跨文化知識,培養其跨文化交流意識,提高其綜合文化素養。

3.大學英語教師思政融入意識不夠,評價與考核不全面。獨立學院大學英語課程教學內容相對較多,教學任務偏重。日常教學中,任課教師除完成規定教材內容外,還需依據學情補充大量詞匯、語法等基礎知識,學時較為緊張。課外拓展內容也多以大學英語四、六級題型訓練為主,以此幫助學生鞏固英語學習,提升應用能力,提高大學英語四、六級考試通過率。因此,多數英語教師缺乏將思政內容融入英語課堂的意識,日常教學仍以提升學生語言能力和應試能力為唯一目標,忽視了中國文化的傳播和正確價值觀的引導。

另一方面,大學英語課程的評價和考核內容與思政建設結合度不高。以筆者所在學院為例,具體表現在:(1)教師教學評價和課程評價中未涉及思政內容相關考評,未能凸顯思政建設融入英語課堂的必要性;(2)思政內容與中國文化相關知識在各級別英語口、筆試中出現頻率較低,未能體現思政建設在英語教學中的重要性。因此,將思政建設納入大學英語課程評價與考核體系,既能提高英語教師的思政意識,又有助于大學英語課程思政教學的開展與進步。

三、從跨文化交際出發,獨立學院大學英語課程思政建設探索與實踐

1.中國文化與英語教學相結合,開展中英文化對比教學。獨立學院學生普遍對大學英語學習感到吃力,這導致其學習興趣不高,主動性與積極性不足。因此,在英語教學中適當增添中國文化,讓學生在他們了解與熟悉的內容中學習英語,有助于提高學生的學習興趣。同時,將中國文化引入英語課堂,開展中英文化對比教學,一方面有助于加強學生對中外文化差異的認識,培養其跨文化意識,引導其樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,從而避免出現思想偏差的危險,另一方面可以提高學生對中國文化的闡釋能力,服務于中國文化的對外交流與傳播。

以《大學通識英語4》“Heroes”這一章節為例,教師可結合學生熟悉的“水滸傳”中的英雄人物和教材選用的“The Trojan War”(特洛伊戰爭)中的英雄人物進行對比,引導學生闡釋“英雄”這一概念在中西方文化中的異同以及學生心中的英雄模范,從而幫助學生學完此章節內容后,既可掌握中國文化相關詞匯和知識,又能辯證看待中外英雄概念的異同,形成正確的價值觀。

2.時政熱點與教學內容相結合,引入課程思政內容。微博、抖音等平臺已成為當代大學生課余生活不可或缺的一部分,將時政熱點融入大學英語教學中,既符合學生性格特點,有益于激發其學習興趣,又能引導學生關注時政新聞,提高學生思想政治覺悟,加深社會主義核心價值觀的輸入。例如,在“Career”主題下,教師可結合我國醫護人員在抗“疫”前線的時政報道引發學生共鳴,幫助學生進一步學會疫情相關英文詞匯的同時,激發學生愛國情感并引導其形成正確務實的就業觀、價值觀。

此外, 英語教師可借助VOA News、China Daily等,通過新聞聽力、報刊閱讀等方式,有選擇地將國內外時政熱點與英語教學相結合,幫助學生訓練、提升英語聽力與閱讀能力的同時,正確認識不同文化背景下的中外媒體報道,辯證看待中西方文化差異,培養學生跨文化交流意識。

3.完善教學評價與考核內容,服務大學英語課程思政建設。首先,獨立學院大學英語課程的教學大綱與教學計劃應明確規定將思政內容融入英語教學,從而體現出大學英語課程思政建設的重要性與必要性。具體可表現為:(1)大學英語教學目標應兼具工具性與人文性,而非片面強調提升學生英語應用能力;(2)課時分配應預留部分學時用于拓展教材內容進行思政教育,而非受限于教材內容本身的完成程度;(3)作業要求應與思政內容相結合,如定期布置中國文化相關英文閱讀材料或每日瀏覽英文時政新聞等;(4)大學英語課程期中、期末等各類測試中,應合理設置思政相關考核內容,可選擇適合學生難度的中國時政新聞、中國文化相關內容用以檢查學生日常英語學習情況,考核其聽、讀、寫、譯能力。

其次,大學英語課程與教學評價中也應設置思政教育評價內容及標準,以保障大學英語課程思政建設。例如,在教師教學評價中增加如“大學英語教學是否注重中國文化傳播”等思政內容相關問題,讓學生依據實際情況進行評分,從而幫助任課教師可依據考評結果進一步改進完善其大學英語思政教學。只有通過制定明確、具體的思政建設相關規定與評價標準,才能提高英語教師思政融入意識,加深其對大學英語課程思政建設必要性與重要性的認識,為獨立學院大學英語思政教育的落實與發展提供保障和支持。

四、結語

獨立學院大學英語課程思政建設具有重要意義。只有英語教師自覺將時政熱點、中國文化等引入英語課堂,讓思政教育融入大學英語教學,才能切實轉變獨立學院大學英語教學理念,改善 “應試”教學現狀,在實現提升學生英語能力這個主要目標的同時,也能關注學生跨文化意識的培養及個人思想道德品質及綜合文化素養的提升,真正做到大學英語教學工具性與人文性的有機統一。

參考文獻:

[1]郭真,趙允婧.跨文化交際視角下的大學英語課程思政建設研究-以中國英語為例[J].文化創新比較研究,2021(15):49-52.

[2]楊春霞.從跨文化視角探索高職英語課程思政教學[J].湖北開放職業學院學報,2020(34):179-180.

[3]王丹.淺析跨文化交際視角下的大學英語課程思政[J].科教文匯(中旬刊),2020(7):177-178.