河西走廊休閑體育的文化生態探賾

王碩 張健 謝智學 馬文博 李婷文 蔡峰

摘 要:運用文獻資料、實地調查等方法,從文化生態視域分析河西走廊休閑體育的發展困境,探尋破解對策,以期優化河西走廊休閑體育的文化生態發展路徑。結果顯示:河西走廊休閑體育的項目發展受到文化和環境的共同制約,當前因只注重環境方面的區位優勢,進而呈現出以下發展困境:民眾之需難獲重視,項目設計難融其中,市場活力難以激活。建議從文化生態視域提出搭建“傳統+現代”的休閑體育平臺,融入歷史文化資源打造休閑體育故事,吸收社會力量參與休閑體育運作管理,以期為河西走廊人民的休閑體育生活提供優質的文化生態環境。

關鍵詞:文化生態;河西走廊;休閑體育;體育文化

中圖分類號:G80-051 文獻標識碼:A 文章編號:1009-9840(2021)01-0001-05

Abstract: Based on literature review and field research, this study conducted the analysis of the development dilemma and countermeasures of leisure sports in the Hexi Corridor from the perspective of cultural ecology, in order to explore the cultural ecological development path of leisure sports in the Corridor. Results show that the development of leisure sports projects in the Corridor is constrained by culture and the environment, but today's development only focuses on environmental advantages, thus exposing three development dilemmas as follows: people's needs are hardly valued, project design is difficult to integrate, and market vitality is difficult to activate. It is suggested to propose a "traditional plus modern" leisure sports platform from the perspective of cultural ecology, integrate historical and cultural resources to create leisure sports stories, absorb social forces to participate in the management of leisure sports operations, and hope to provide leisure sports life of the people in the Hexi Corridor with high-quality cultural ecological environment.

Key words:cultural ecology; Hexi Corridor; leisure sports; sports culture

在人類發展的歷程中,不同地域,不同民族的人們根據本民族的生活習慣,結合地域特色創造出許多既有健身效果又有較強娛樂和教育功能的體育項目[1]。在農耕文明時期,人們在生產勞作之余,利用具有娛樂性的體育活動愉悅身心,創造出眾多帶有地域性的休閑體育活動項目。但隨著時代的更迭,西方現代體育的崛起,西方現代體育傳入中國,使中國傳統體育逐漸褪去昔日的光芒,逐漸被眾人所遺棄。隨著我國社會經濟水平的不斷提升,人們的生活和思想觀念也發生著改變[2],社會的主要矛盾也由人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾轉變為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。與之相對的是高強度、高密度的工作壓力和人們奔波于快節奏生活中的不堪,人們渴望在工作之余獲得真正的休閑生活,以此來獲得身心的全面放松。休閑已然成為人們追求高品質生活的一種表現。

河西走廊區位優越,風景秀美,自然生態資源豐富,其中綠洲、戈壁、沙漠、森林、草原、雪山、冰川、峽谷、丹霞等各具特色,擁有眾多生態體育發展的物質基礎[3]。得天獨厚的自然資源,應該肩負起河西走廊休閑體育發展重任,讓河西人民乃至其他省市的人民重拾自然之美,從休閑體育活動中獲得體驗式樂趣,以此達到休閑放松的效果。從目前河西走廊休閑體育的開展狀況而言,只注重休閑體育的形式與內容,而忽略了河西走廊延存至今的文化空間,從而喪失了休閑體育的功能與價值,造成了河西走廊休閑體育供需失衡的局面。文化生態一方面作為河西走廊休閑體育發展的內在動力,另一方面也是河西人民在社會發展中自然選擇的文化精髓,將文化生態作為研究視角能夠更加深入地探析河西走廊休閑體育的發展困境,促進河西走廊休閑體育與文化生態體系的深度融合發展。

1 文化生態理論與河西走廊休閑體育

1.1 文化生態理論概述

1955年,美國人類學家斯圖爾德(Julian Steward)在《文化變遷理論》中首次提及“文化生態學”概念,并證實不同地域環境能夠產生多元文化的現象。“生態”所反映的是自然、環境的狀態,“生態”與“文化”嫁接而生成的“文化生態”概念,其目的是表明文化現象和自然現象一樣,有其自身生存與發展的環境、條件,有自身的內在結構、秩序和規律[4]。文化生態學認為:文化與環境之間存在“交互作用”,或者“雙向互動”的共生關系[5]。這種共生關系主要體現在兩個方面:其一,環境始終在影響著文化,在環境的影響之下文化的起源與發展也在逐漸演進之中孕育出多樣的文化模式。如海洋文化、沙漠文化、江河文化等就具有鮮明的環境特征。其二,文化的發展同樣引起了環境的變化,人們會根據生活的需要有意地改變環境,以更好地適應文化的需要。由此可見,運用文化生態學理論探討特定地域內的諸多事例發展具有現實意義,能夠將所探討之事納入文化生態系統內進行分析,結合文化生態系統的普遍規律,提出適當的發展路徑。

1.2 文化生態理論與河西走廊休閑體育的關系

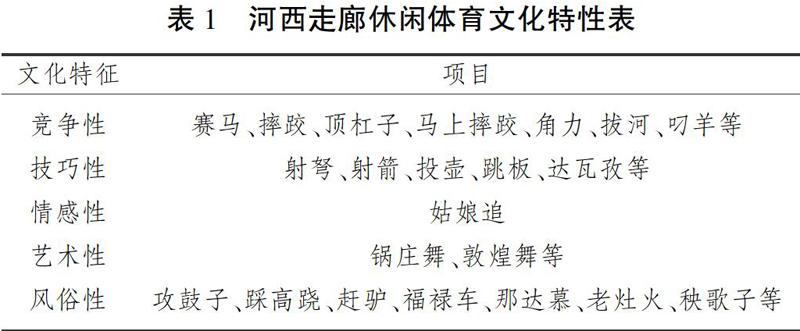

文化生態理論應用于河西走廊休閑體育的發展中,主要是探索河西走廊休閑體育發展中的參與人群、資源開發、場地設施、本土利用等因素與文化生態系統的關系,并從文化生態視域對當前河西走廊休閑體育的現狀進行分析。首先,從環境的角度看待河西走廊休閑體育的發展。河西走廊具有西部地區明顯的地理特征,大山、沙漠、草灘和戈壁,如武威天祝的藏族人民生活在三大高原的交匯地帶,張掖肅南的裕固族人民依靠祁連山脈游牧為生,酒泉肅北的蒙古族人民依靠天然草場大力發展畜牧業。據了解,這些少數民族都在各自的環境中開展了眾多休閑體育活動。如賽馬、摔跤、頂杠子、射箭、投壺、姑娘追、叼羊等活動,都是河西走廊人民在勞作之余開創的休閑活動,并將這些帶有“體育”色彩的活動發展起來。這些休閑體育活動之所以能夠延存至今,主要是因為環境給予了他們活動的空間,他們便在河西走廊這片多樣的環境中探尋適當的休閑體育活動。其次,從文化的角度思考河西走廊休閑體育的發展。河西走廊自古便是多元文化匯集之地,不僅存在著河西走廊內部農耕文化與游牧文化的沖突,還促進著東西方文化的交匯,最終逐步形成了一條文化長廊。事實上,在這條文化長廊生活的人民必然會受到多元文化的影響,他們勞作之余的休閑體育活動同樣具有多元性。如表1所示,筆者根據河西走廊休閑體育表現出來的文化特性,將其分為競爭性、技巧性、情感性、藝術性和風俗性,能夠客觀地反映出河西走廊通道中的多元文化。如賽馬、摔跤等項目所表現出來就是西方體育的“更快、更高、更強”。還有攻鼓子、福祿車等地方性體育活動,真切地反映出河西人民勞作之余的休閑方式。最后,從文化生態的角度審視河西走廊休閑體育的發展。當前正處于河西走廊休閑體育發展的黃金期,戈壁馬拉松、沙漠沖浪、沙漠探險、滑翔、攀巖、漂流等休閑體育日漸出現在人們眼中,備受人們的期待。但從文化生態的視角思考,依托環境展開的這些休閑體育項目均來源于西方,缺少與河西走廊文化聯系,這對于融入河西走廊休閑體育的文化生態系統還是有一定的難度。

2 文化生態視域下河西走廊休閑體育的發展困境

2.1 舍本逐末:民眾之需難獲重視

十九大報告中指出了新時期我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。在實現人民美好生活需要的過程中,休閑體育的發展具有舉足輕重的作用。根據史料記載,自絲綢之路暢通以來,河西走廊人民在生產勞作之余總會進行諸多體育活動以達休閑之效果。正如游牧民族悠閑地在草原騎馬,以此達到休閑放松的作用。還有像打拋尕、打土塊仗、扔牛骨等活動,同樣是河西走廊人民勞作之余進行的娛樂活動。隨著社會的發展,人們的生活方式發生了質的改變,休閑體育已然成為人們生活中必不可少的一部分,眾多具有休閑特性的體育活動接踵而來。2016年國家體育產業基地名單中,河西走廊酒泉市肅州區、玉門市、金昌市金川區被命為“河西走廊(縣域)國家體育產業示范基地”,紛紛依托有利地勢開展了休閑體育園區建設。如酒泉肅州結合地域優勢以戶外徒步、探險、攀巖、騎行、自駕、滑翔等戶外項目作為主打品牌,成為現階段河西走廊休閑體育布局的主要內容。回歸休閑體育的本質,無論是古人生產勞作之余的體育活動,還是現代人追求的具有休閑性的體育活動,都是在追求身體、心靈上的放松。然而實際的發展過程中忽視了河西走廊民眾的日常休閑鍛煉需求,刻意追求西方休閑體育的方式。事實上,河西走廊的騎馬、射箭、毽球、陀螺等活動依然受到廣大河西走廊人民的認可,這些體育活動貼近于他們的日常生活,能夠有效地獲得身心的放松,因此在民眾心中具有較高的認可度。筆者實地調研了張掖國家沙漠體育公園、肅州區體育公園、玉門國家地質公園、武威頭道槽大漠景區等休閑體育活動的主陣地,結果發現重資投入的休閑體育活動開展并不是很好。主要有以下兩點原因:其一,各大休閑娛樂景區與居住區相對較遠,工作日無法為民眾提供服務;其二,新興項目的參與費用較高,對于大多數的民眾而言不適合經常參與。為此,筆者認為河西走廊休閑體育的發展因首先關注河西走廊人民休閑體育的實際需求,而不是一味追求西方的休閑體育方式,力圖通過新興休閑體育開啟河西走廊地區人們用于休閑放松的體育活動新形式,此類活動明顯表現出新形式體育活動與實際休閑體育需求的差距。

2.2 文化缺失:項目設計難融其中

文化生態學理論認為,文化生態的惡化必然導致人類歷史文化遺產的迅速破壞——實質上是人類文明的消失[6]。通過對河西走廊的實地調研發現,河西走廊休閑體育的發展主要以西方戶外運動為主,民間廣為流傳著河西走廊傳統的休閑體育活動較少。美國人類學家斯圖爾德(Julian Steward)認為,文化特征是在逐步適應當地環境的過程中形成的,在任何一種文化中有一部分文化特征受環境因素的直接影響大于另外一些特征所受的影響[7]。換言之,從古至今的河西走廊休閑體育方式烙有深深的河西走廊文化特性,這些特性都是在人們逐步適應環境的過程中形成的,并成為人們日常休閑生活中的一部分。走進河西五市的公園,隨處可見的秋千、陀螺、投擲、大象拔河、毽球、健身氣功、跳繩等休閑體育,每逢節慶時還能看到游牧民族的賽馬大會,這足以證明在河西走廊這片文化長廊中,具有地域文化特性的休閑體育才能真正融入河西走廊人民的生活。然而,在河西走廊實際的休閑體育發展過程中卻忽視了文化生態場域的再現,嘗試通過旅游行業的帶動打造河西走廊休閑體育體驗區,各類新興的休閑體育活動設計其中,短期內可以看出河西走廊的休閑體育發展做出的努力。可事實上,河西走廊之所以聞名世界,主要是因為絲綢之路的暢通帶來的文化交流,多元文化在這片土地上延存至今,因此會吸引世界各地的游客駐足觀賞。從文化生態理論來看,環境改變對文化是有一定的影響,但需要一個漫長的過程。正如河西走廊現階段打造的休閑體育園區,依托自然環境開展沙漠賽車、攀巖、漂流、滑翔等項目,難以融入河西走廊歷史文化長廊的文化生態系統。換言之,河西走廊真正需要的休閑體育應該是經得起歷史考驗,延存至今并真正提高人民健康生活的休閑體育。現如今的休閑體育發展不能僅看重新興項目,還要考量這些項目與河西走廊歷史文化的關系,并不是現在這樣看似擁有很多新興項目,但卻因為文化缺失難以融入河西走廊的文化生態系統,最終將會被眾人所遺忘。

2.3 參與有限:市場活力難以激活

“十二五”時期以來,黨中央、國務院高度注重休閑體育的發展,隨著《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》《“健康中國2030”規劃綱要》和《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》多項政策的頒布[8],我國休閑體育的發展也迎來黃金期。各省市紛紛加入發展休閑體育的隊伍中,依托自身的優勢條件進行商業開發,使得國內的休閑體育發展呈現火熱之景。甘肅省《關于加快發展健身休閑產業的實施意見》政策解讀中明確提出“要以甘肅地域、山水、生態和人文資源為依托,打造競技與體驗相結合的‘絲綢之路產業帶、傳統武術運動休閑產業帶、少數民族體育運動產業帶等,以期實現甘肅休閑體育的繁榮”。以河西走廊的各省市現階段的休閑體育發展來看,河西五市都依托各市區的有利地勢進行了商業開發,供給端打造出眾多精品休閑體育活動。如武威頭道槽大漠景區的射箭、滑沙、沙漠摩托和沙漠駝鈴,張掖國家沙漠體育公園的徒步穿越、沙漠越野車和電瓶車,金昌的風沙大漠旅游區和國際青少年生存訓練營。這些依托河西走廊有利地形開展的具有地域特色的休閑體育活動,雖然能夠為人們帶來別具一格的休閑體驗,但僅僅依靠開發商進行運營,難以激發休閑體育市場的活力。正所謂“授人以魚,不如授人以漁”,當前的休閑體育市場供給給人們帶來了多樣的休閑體育方式,但對于受眾而言卻無法在短時間內樂在其中,因而造成眾多體驗式活動無人問津。事實上,休閑體育之所以深受廣大人民的喜愛,就是因為人們想通過休閑體育活動來釋放自我,并從中獲得樂趣。而現階段開發的休閑體育活動大多具有一定的技術壁壘,一般人需要訓練一段時間才能體會到運動樂趣,因此需要社會組織的參與才能激發市場活力。當前河西走廊休閑體育的發展過程中,很少有體育社會組織的參與,因此就造成了“項目種類眾多,民眾難以掌握”的窘境。無論是為了河西走廊人民的休閑生活,還是為了外來旅游人員的休閑體驗,都需要專業的社會力量參與其中,幫助人們更快地適應新的休閑運動方式,并能夠感受到運動的樂趣。

3 文化生態視域下河西走廊休閑體育的發展對策

3.1 搭建多元休閑體育平臺

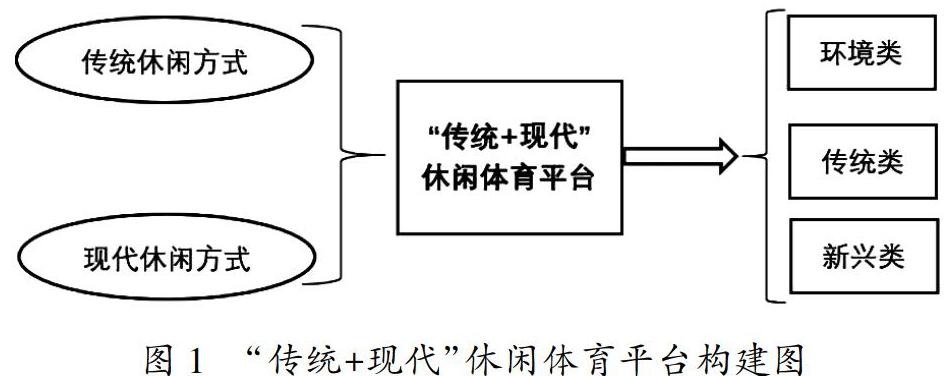

習近平總書記對弘揚中華傳統文化作出了重要指示:要堅持不忘本來、吸收外來、面向未來。如圖1所示,對于河西走廊休閑體育的發展指明了戰略方向,從眾多項目中優中選優,搭建“傳統+現代”的休閑體育平臺供廣大人民參與其中。在河西走廊悠久的歷史文化中,曾出現過眾多的民族傳統體育項目,有些項目早已隨著社會的發展消逝在歲月之中,能夠流傳下來的項目都是民眾選擇的結果,它能夠與地域內的文化生態系統協同發展。面對河西走廊眾多的民族傳統體育項目,我們無法對于所有的項目照單全收,而是應該在保證河西走廊文化生態系統穩定的基礎上優中選優,從民眾的日常生活中選擇出適合河西走廊休閑體育發展的傳統項目。從河西人民普遍接受的傳統體育項目來看,河西人民在休閑體育的選擇上更加趨向于三個類別:其一,依托河西走廊特有地理環境展開的休閑體育活動,如沙漠類項目、草原類項目、戈壁類項目等,這些特殊的地理環境下孕育的體育活動,既是河西人民強悍驍勇、勇往直前的體現,又是對于河西體育文化的傳承;其二,河西人民普遍接受的休閑體育活動,如健身氣功、陀螺、毽球、空竹等傳統體育活動,這些項目的特點是操作簡單,不受場地的限制,同時也是河西人民自古傳承下來的優良項目,具有一定的代表意義;其三,河西人民適應休閑體育新格局主動效仿的新興項目,如冰雪、航空、水上、汽摩等項目,深受年輕一代的喜愛。面對琳瑯滿目的休閑體育項目,河西走廊休閑體育的發展路徑要更加注重民眾的真實需求,能夠真正成為河西人民工作之余的休閑活動。所以,河西走廊休閑體育的發展應該基于以上三個類別,從中選擇結合地域發展的休閑體育項目,融入河西人民的日常生活。另外,對于河西走廊休閑體育發展中可能面臨的新興項目,更應結合河西走廊的自然環境和人文資源進行商業開發,以此與河西走廊旅游產業相融合,構建河西走廊生態體育旅游產業鏈,成為河西人民熱衷、全國人民向往的文化勝地。

3.2 挖掘休閑體育文化故事

美國社會哲學家劉易斯·芒福德(Lewis Mumford)指出:“文化產生并長期存在于城鎮之中,始終伴隨著城鎮的發展,并具有重要的功能及作用 [9]。”區域文化中的歷史文化、風土人情、節慶賽事、飲食文化、茶文化等文化都是休閑體育文化之根基,從而形成各種豐富的休閑體育活動和節慶賽事[10]。在文化生態系統中,河西人民自古參與的休閑體育活動,與河西走廊的自然環境形成了穩定的文化空間。質言之,河西走廊休閑體育的發展更應該注重人文資源的融入,這樣才能盡快與當地文化生態系統相適應。從河西走廊的歷史文化發展的角度看,無論是游牧文明下騎馬射箭技藝的展示,還是農耕文明下休閑養生的興起,都為后來的休閑體育發展提供了一定的文化積淀。正是這些古代傳統體育項目的開創,使得河西走廊的文化生態系統中擁有眾多值得借鑒的文化基因,能夠成為新時期河西人民休閑體育活動的主要方式。為此,我們在開發河西走廊休閑體育的過程中,更應該考慮漫長的歷史進程中人文資源的利用,巧妙地通過休閑體育活動講述出“河西故事”,這樣才能保證休閑體育文化子系統不會受到河西走廊文化生態系統的排斥,從而更加適宜于河西走廊休閑體育的展開。總之,就是要保證傳統體育文化的經典得以傳承,能夠成為河西走廊休閑體育發展的內源驅動。如在沙漠中的休閑項目中引入更多的歷史文化資源,借助新媒體手段讓人們能夠感受到傳統社會中人們是如何徒步穿越沙漠,又是如何在艱難險阻的沙漠中絕處逢生。另外還有草原中的休閑項目,不斷完善現有的體驗式服務,在保證安全的前提下讓更多的人體驗騎馬射箭背后的文化意義。這樣才能在全國休閑體驗的發展中脫穎而出,能夠真正地滿足人們的休閑需求,又能對當地文化有積極的影響。

3.3 加強社會組織參與管理

十八屆三中全會審議通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出:“正確處理政府和社會關系,加快實施政社分開,推進社會組織明確權責、依法自治、發揮作用。適合由社會組織提供的公共服務和解決的事項,交由社會組織承擔。”從河西走廊休閑體育發展的情況來看,吸收社會力量參與休閑體育運作管理可以有效解決當前市場活力不足的局面。事實上,傳統休閑體育雖在民眾間廣為流傳,但缺乏體育社會組織的參與,使得傳統體育項目發展不集中,傳承效果不佳;而新興的休閑體育短期內又無法融入河西人民的生活,也需要體育社會組織為廣大人民解決技術上的難題,引導人們正確參與其中。首先,由甘肅省體育局牽頭發起成立“河西走廊休閑體育援助組織”,重點解決因調查不充分造成政府、企業的發展計劃與河西走廊人民的實際需求不相符的事宜。一方面為政府、企業的戰略布局提供援助,另一方面深入河西走廊人民之中,了解民眾所需,并解決人們實際休閑運動中的技術難題。其次,由體育援助組織直接參與運作管理,解決供需不對稱造成的實際問題。如援助組織可根據河西走廊休閑體育的布局進行分組,由專業人員直接參與運作管理,既可以講述傳統休閑體育中的“河西故事”,又可以從器物、制度兩方面進行革新,更好地滿足人們的休閑需求。最后,成立援助組織的反饋機制,用于監督援助工作并從實際的工作中積累經驗。無論是政府、企業相關單位還是河西走廊的人民,他們都希望從中獲得效用最大化,而反饋機制的建立旨在保證他們的實際利益不受到損失。總而言之,吸收社會組織參與運作管理能夠有效解決政府、企業與河西走廊人民因溝通不當造成的損失,而社會組織介入形成有效的樞紐,能夠成為河西走廊休閑體育發展的中堅力量。

4 結語

在河西走廊休閑體育發展的熱潮之中,新興的休閑體育成為政府、企業的重點發展項目,這些新興項目日益走進河西五市的布局中,難以融入歷史文化名城的城市品牌構建。因此,研究者從文化生態視角審視了河西走廊休閑體育發展過程中存在的問題,并提出了相應的解決措施,打破了現階段政府、企業與人民之間不能有效溝通的窘境,設身處地的為河西走廊人民打造休閑體育活動生態圈,全面推進河西走廊體育事業發展。

參考文獻:

[1]王斌,朱杰,朱堅,等.文化生態視域下民俗體育運動在高校發展的困境及破解之道[J].體育文化導刊,2018(11):126-130.

[2]蔣書君.“休閑體育”發展研究[J].體育文化導刊,2017(1):48-51.

[3]王建民,香成福,毛建民,等.河西走廊生態體育發展現狀研究[J].湖北體育科技,2015,34(11):949-951.

[4]戢斗勇.文化生態學:珠江三角洲現代化的文化生態研究[M].蘭州:甘肅人民出版社, 2006:6.

[5]陳嵐. 基于生態準則的城市形態可持續發展研究——以成都為例[M].南京:東南大學出版社,2016:35.

[6] 陳文興,張富利.文化生態視域下的精英流動與非物質文化遺產保護研究[J].廣州大學學報:社會科學版,2017,16(8):90-96.

[7]Steward Julian H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution[M]. Urbana:University of Illino is Press,1955.

[8]劉全,張勇,王志學.現代休閑體育的特質、發展態勢及策略研究[J].北京體育大學學報,2017,40(11):22-27.

[9]劉易斯·芒福德.城市文化[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[10]郭修金,單鳳霞,陳德旭.生態文明視域下城市休閑體育發展研究——以上海、成都、杭州為例[J].武漢體育學院學報,2016,50(4):40-45.