基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展理論的高等教育優(yōu)化分析

朱釗

摘? ?要:我國針對(duì)區(qū)域發(fā)展的相關(guān)政策轉(zhuǎn)變?yōu)闁|中西部協(xié)調(diào)發(fā)展的統(tǒng)籌戰(zhàn)略,但是,由于資本、勞動(dòng)、技術(shù)、地理位置、文化水平等各方面要素的差異,我國仍然存在著地區(qū)間發(fā)展不平衡、不充分的問題。因此,通過相關(guān)性檢驗(yàn),顯示各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和大學(xué)數(shù)量和質(zhì)量具有較強(qiáng)的正向關(guān)系。給予各省更多的教育經(jīng)費(fèi)支撐,能夠推動(dòng)大學(xué)教育質(zhì)量的提升,從而推動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,解決各個(gè)區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距的問題,達(dá)到區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:區(qū)域經(jīng)濟(jì)均衡;高等教育;相關(guān)性分析

中圖分類號(hào):F127? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? 文章編號(hào):1673-291X(2021)35-0027-03

引言

自20世紀(jì)90年代以來,我國針對(duì)區(qū)域發(fā)展的相關(guān)政策隨著社會(huì)發(fā)展演變的不同形態(tài),從以東部地區(qū)為重點(diǎn)的區(qū)域非均衡發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)闁|中西部協(xié)調(diào)發(fā)展的統(tǒng)籌戰(zhàn)略。區(qū)域間的合作優(yōu)化了空間布局。從西部大開發(fā)戰(zhàn)略到東北振興,再至推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,以及“一帶一路”倡議的雙多邊機(jī)制,充分挖掘了各個(gè)區(qū)域的比較優(yōu)勢,一定程度上消除了區(qū)域間由于地理位置、歷史文化等原因?qū)е碌陌l(fā)展差距。向中西部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的政策傾斜,推動(dòng)了地區(qū)間經(jīng)濟(jì)水平的趨同發(fā)展。

但是不可忽視的是,我國仍然存在著地區(qū)間發(fā)展不平衡、不充分的問題。由于資本、勞動(dòng)、技術(shù)、地理位置、文化水平等各方面要素的差異,各個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平無法完全協(xié)同,相對(duì)落后的地區(qū)無法做到跨越式發(fā)展。同時(shí),經(jīng)濟(jì)體總量的逐年增加,經(jīng)濟(jì)趨同的速度也在加快,使得“俱樂部趨同”的現(xiàn)象應(yīng)運(yùn)而生,各個(gè)區(qū)域間的差距變大,但是區(qū)域里的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距開始縮小。

高等教育的大眾化發(fā)展是發(fā)揮“人才紅利”的一大表現(xiàn),是推動(dòng)區(qū)域間經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的一大利器。中國已越過經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“劉易斯”轉(zhuǎn)折點(diǎn),充分挖掘當(dāng)前人口紅利的潛力,創(chuàng)造新的人口紅利,并逐漸轉(zhuǎn)向利用新的經(jīng)濟(jì)增長源泉,是在后劉易斯轉(zhuǎn)折時(shí)期應(yīng)對(duì)人口老齡化的根本出路(蔡? ? ,2010)。而在受到高等教育的勞動(dòng)力中,積累更高質(zhì)量的人力資本則更具優(yōu)勢,能夠適應(yīng)當(dāng)前第四次工業(yè)革命帶來的變化與升級(jí),推動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,解決各個(gè)區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距的問題,達(dá)到區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的目標(biāo)。

一、理論分析

新經(jīng)濟(jì)增長理論中涉及到區(qū)域均衡增長的部分,是以各類生產(chǎn)要素自由流動(dòng)和各類生產(chǎn)要素隨著投入的增加而邊際報(bào)酬遞減為前提條件的。一旦實(shí)現(xiàn)完全競爭的市場環(huán)境和機(jī)制,區(qū)域間的要素就能實(shí)現(xiàn)合理流動(dòng),資源配置就能夠達(dá)到最優(yōu)化(豆建民,2003)。

根據(jù)新經(jīng)濟(jì)增長理論,依賴于資本邊際報(bào)酬遞增的傳統(tǒng)增長源泉消失之后,人力資本、技術(shù)等要素自我積累和演進(jìn)成為可持續(xù)的增長源泉,人力資本稟賦相同的區(qū)域,經(jīng)濟(jì)增長的速度將趨同,在這樣的條件下,初始經(jīng)濟(jì)的差距將隨著要素的跨區(qū)域流動(dòng)逐漸消失。從集聚經(jīng)濟(jì)視角看,人才和產(chǎn)業(yè)資源的空間集聚與經(jīng)濟(jì)增長是并行過程,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空間集中是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長事實(shí),集聚可顯著提升生產(chǎn)效率,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(史夢昱,2021)。

赫希曼提出了“核心邊緣理論”和“連接效應(yīng)理論”,認(rèn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中必然出現(xiàn)區(qū)域間增長的不平衡現(xiàn)象。核心區(qū)與邊緣區(qū)之間的聯(lián)系不僅具有 “涓滴效應(yīng)”,而且還會(huì)造成具有擴(kuò)大區(qū)域差距的不利“極化效應(yīng)”。在“兩極分化效應(yīng)”達(dá)到一定階段后,雖然由市場力量引起的“涓滴效應(yīng)”可能會(huì)降低地區(qū)不平等,但他提倡的政府干預(yù)能夠緩解地區(qū)的不平衡。

上述這些理論均強(qiáng)調(diào),傳統(tǒng)的依賴于資本邊際報(bào)酬的增長源泉逐漸消失后,如何挖掘可持續(xù)的增長源泉提供了新的思路。擁有較高受教育程度、更具優(yōu)勢技能水平的勞動(dòng)力能夠快速適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)換代的要求,積累高質(zhì)量的個(gè)人稟賦可以在區(qū)域發(fā)展中獲得優(yōu)勢。因此推動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的高等教育發(fā)展,塑造具備高技能水平的勞動(dòng)力,緩解不同地區(qū)生產(chǎn)率的差異,優(yōu)化整體的資源配置。

二、描述性統(tǒng)計(jì)和相關(guān)性分析

(一)描述性統(tǒng)計(jì)

各省(直轄市、自治區(qū))的地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)能夠反映當(dāng)年該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r(見表1)。將31個(gè)省(自治區(qū))根據(jù)地理位置劃分為東部、中部、西部地區(qū),并展現(xiàn)了2019年和2018年地區(qū)生產(chǎn)總值的數(shù)值、增量和增速。

東部地區(qū)2019年和2018年的地區(qū)生產(chǎn)總值明顯高于中部和西部地區(qū),2019年東部的地區(qū)生產(chǎn)總值比中部地區(qū)高出354 749.22億元,高出西部地區(qū)386 569.04億元。從增速上看,2019年中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)得到了最快的發(fā)展,增速高達(dá)8.95%。西部地區(qū)雖然地區(qū)生產(chǎn)總值低于其他兩個(gè)地區(qū),但是經(jīng)濟(jì)增長速度也達(dá)到了8.5%。說明三個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r皆為向好趨勢,并且中西部地區(qū)和東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距正在逐漸縮小。

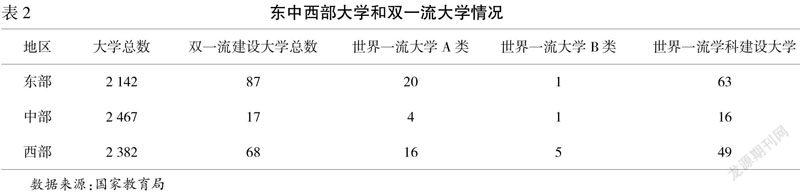

各省(直轄市、自治區(qū))的大學(xué)總數(shù)和雙一流建設(shè)大學(xué)和學(xué)科情況反映了各個(gè)地區(qū)的高等教育數(shù)量和質(zhì)量(見表2)。從大學(xué)總數(shù)來看,中部地區(qū)擁有最多的大學(xué),其次是西部,最后為東部,但是大學(xué)總數(shù)的差距并不太明顯。然而從大學(xué)質(zhì)量來看,東部地區(qū)擁有的雙一流建設(shè)大學(xué)總數(shù)高達(dá)87所,西部地區(qū)68所,中部地區(qū)僅有17所。并且在世界一流大學(xué)A類中和世界一流學(xué)科建設(shè)大學(xué)上,東部地區(qū)擁有顯著優(yōu)勢。中部地區(qū)雖然擁有最多的大學(xué),但是以雙一流建設(shè)大學(xué)為表征的高質(zhì)量大學(xué)數(shù)量僅有17所,世界一流學(xué)科建設(shè)大學(xué)也僅有16所。

總之,東部地區(qū)相對(duì)于中西部地區(qū),在高等教育質(zhì)量上擁有明顯的優(yōu)勢,因此東部地區(qū)的學(xué)生在進(jìn)入勞動(dòng)力市場后能夠依靠更高質(zhì)量的人力資本,發(fā)揮更高水平的能力,推動(dòng)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

各省(自治區(qū)、直轄市)的一般公共財(cái)政高等教育生均教育經(jīng)費(fèi)、生均教育事業(yè)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi),反映東中西部地區(qū)的教育財(cái)政支持和對(duì)高等教育的重視程度(見表3)。2019年北京市、西藏自治區(qū)、上海市是生均教育經(jīng)費(fèi)投入最多的三個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),北京市、西藏自治區(qū)、青海省是生均教育事業(yè)費(fèi)投入最多的三個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),北京市、青海省、西藏自治區(qū)是生均公用經(jīng)費(fèi)投入最多的三個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)。gzslib202204011350一般公共財(cái)政中對(duì)高等教育投入的經(jīng)費(fèi)部分,北京市占據(jù)最大的比例。并且一般公共財(cái)政對(duì)于西藏自治區(qū)、青海省等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)的高等教育也在進(jìn)行政策傾斜。

(二)相關(guān)性分析

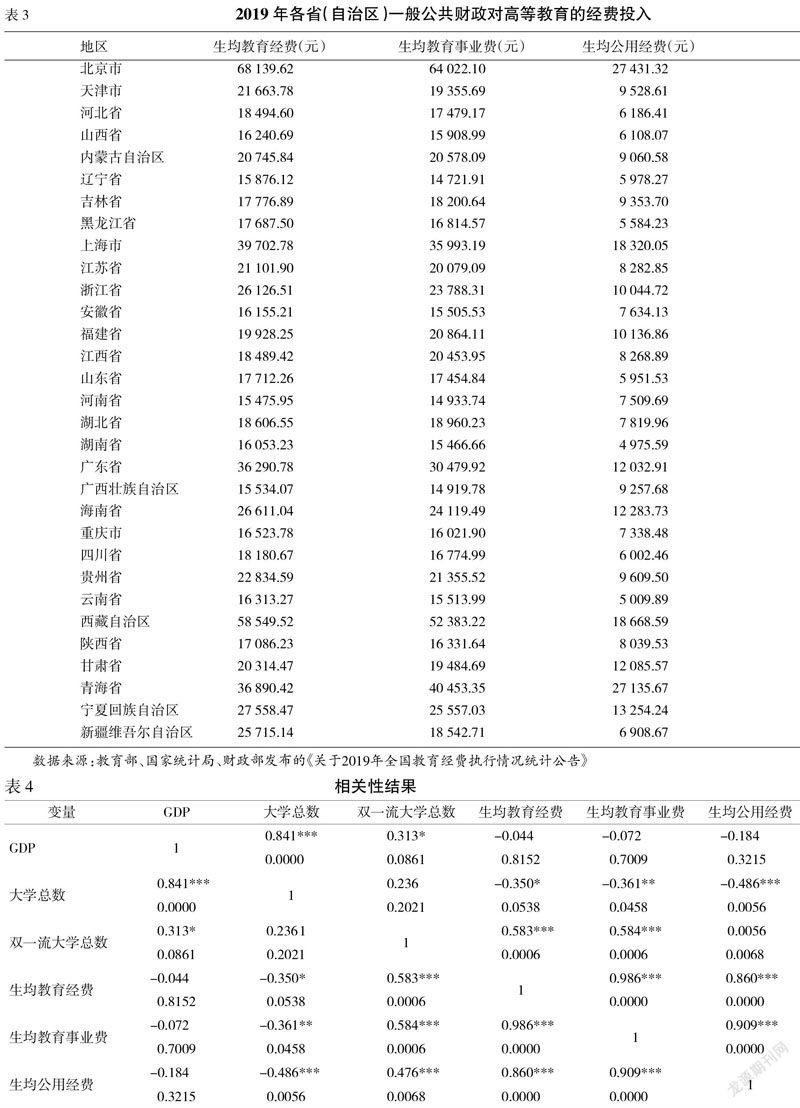

在上文的描述性統(tǒng)計(jì)中,展示了2019年31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的經(jīng)濟(jì)、高等教育、教育投入情況。通過對(duì)各類變量的相關(guān)性檢驗(yàn),結(jié)果顯示了各個(gè)變量之間的相關(guān)性的正負(fù)方向和相關(guān)程度(見表4)。

各地區(qū)的生產(chǎn)總值和大學(xué)總數(shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,系數(shù)為0.841,說明各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和大學(xué)的數(shù)量具有較強(qiáng)的關(guān)系。各地區(qū)的生產(chǎn)總值和雙一流大學(xué)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,系數(shù)為0.313,說明經(jīng)濟(jì)水平越高的各省(直轄市、自治區(qū))大學(xué)擁有更高質(zhì)量的教育水平。雙一流大學(xué)總數(shù)和生均教育經(jīng)費(fèi)和生均教育事業(yè)費(fèi)都是顯著的正相關(guān)關(guān)系,說明增加教育經(jīng)費(fèi)和教育事業(yè)費(fèi)和提升高等教育的質(zhì)量有相互促進(jìn)的關(guān)系,給予各省更多教育經(jīng)費(fèi)支撐,能夠推動(dòng)大學(xué)教育質(zhì)量的提升。

三、高等教育優(yōu)化路徑探究

首先,向欠發(fā)達(dá)地區(qū)投入更多教育資源和財(cái)政支持,對(duì)一般公共財(cái)政中教育經(jīng)費(fèi)和教育事業(yè)費(fèi)的投入和覆蓋擴(kuò)大化。中國雙一流建設(shè)大學(xué)的數(shù)量有限,全國其他大學(xué)的數(shù)量占據(jù)了極大的比例,因此,對(duì)這些高校進(jìn)行經(jīng)費(fèi)和資源的支持,不僅對(duì)于勞動(dòng)力本身來說能提高自身人力資本水平,也能夠促進(jìn)區(qū)域的均衡發(fā)展,縮小區(qū)域的差異。

其次,欠發(fā)達(dá)地區(qū)在區(qū)域均衡政策下要重新審視經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。要以中西部地區(qū)的中心城市為重點(diǎn),通過區(qū)域資源的輻射作用,提升中心城市的勞動(dòng)力人力資本水平和高等教育質(zhì)量,從而拉動(dòng)中心城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并帶動(dòng)周邊城市的發(fā)展,成為經(jīng)濟(jì)持續(xù)性發(fā)展的源泉。

最后,通過合適的激勵(lì)制度和周密的經(jīng)濟(jì)政策,將高等教育下的人力資本轉(zhuǎn)換為技能的輸出,以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的要求,從而驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新,促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的水平,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的內(nèi)生增長。

參考文獻(xiàn):

[1]? ?蔡? ?.人口轉(zhuǎn)變、人口紅利與劉易斯轉(zhuǎn)折點(diǎn)[J].經(jīng)濟(jì)研究,2010,45(4):4-13.

[2]? ?豆建民.區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論與我國的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略[J].外國經(jīng)濟(jì)與管理,2003,(2):2-6,29.

[3]? ?袁益民.以上率下扭轉(zhuǎn)“五唯”偏向,上行下效打贏“龍頭之戰(zhàn)”——關(guān)于正確貫徹落實(shí)教育評(píng)價(jià)改革總體方案的政策建議[J].揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào):人文社會(huì)科學(xué)版,2021,25(3):123-128.

[4]? ?史夢昱,沈坤榮.人才集聚、產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的影響——基于非線性、共軛驅(qū)動(dòng)和空間外溢效應(yīng)的研究[J].經(jīng)濟(jì)與管理研究,2021,42(7):94-107.

[5]? ?方超.中職教育能夠提高農(nóng)村勞動(dòng)力的非農(nóng)收入水平嗎?——兼論中職教育發(fā)展低迷的微觀成因[J].揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào):人文社會(huì)科學(xué)版,2020,24(5):115-128.

[6]? ?閆坤,何強(qiáng).推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略財(cái)政金融政策的國際經(jīng)驗(yàn)借鑒[J].揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào):人文社會(huì)科學(xué)版,2019,23(3):21-33.