以管理學之道促進地理教學

葉秋潔

摘 ?要 在管理學的基礎上,結合高中地理教科書部分章節的教學案例,分析管理學原理對地理教學的影響及啟示。在地理教學中需要借鑒其他領域的管理原理和方法,不斷反思、不斷改進,提升地理教學水平,構建高效地理課堂,讓學生真正地理解地理學科的價值與魅力所在。

關鍵詞 高中地理;管理學原理;高效地理課堂;蝴蝶效應;破窗效應;奧卡姆剃刀;鳥籠效應

中圖分類號:G633.55 ? ?文獻標識碼:B

文章編號:1671-489X(2021)05-0077-03

0 前言

構建高效地理課堂,是廣大地理教育工作者所追求的目標。因此,教師要在教學中不斷反思,不斷更新教育理念,不斷改進教學方法和模式,以便提升教學水平。鑒于此,可運用管理學原理來指導地理教學,實現高效的課堂教學。

1 借鑒“蝴蝶效應”,構建高質量課堂

蝴蝶效應 ?“蝴蝶效應”是混沌理論中的一個術語,源于美國氣象學家洛倫茲在20世紀60年代初的發現。在一次預報天氣過程中,他沒有從頭開始計算,而是在中途將上次計算的初值直接輸入,結果造成巨大誤差。洛倫茲形象地將“蝴蝶效應”描述為:一只蝴蝶在巴西扇動翅膀,可能會在美國德州引起一場龍卷風。這說明在一個動力系統中,初始條件下的微小變化能引起整個系統長期的、巨大的連鎖反應,造成結果的巨大差異。

教學啟示與案例 ?“蝴蝶效應”給地理教學帶來新視角,對地理教學中的初始條件和細節的干預可以影響教學效果。在教學中,教師要把握好“初始值”,否則極易產生不良教學效果。教學中有諸多不確定因素影響教學效果,如課堂中的突發事件、學生的學習興趣、教學內容、教學情境等,都可能成為誘發“蝴蝶效應”的初始條件,若處理得當,則會產生良好效應;若處理不當,則會產生不良后果。鑒于此,教師要善于觀察教學中產生“蝴蝶效應”的初始條件,對其進行引導、干預,該種良性初始條件可以通過設置合理情境、問題鏈、先行組織者等方式產生。

【教學案例1】在教學“熱力環流”進行課堂導入時,教師可以演示實驗,將一盆熱水和一根香分別放置在透明玻璃缸的兩側,將玻璃缸的上部開口用塑料薄膜遮住,讓學生觀察煙霧在玻璃缸內是如何流動的。教師還可向學生提出引導性、思考性問題作為導入:為何空調安裝在房間上部,而暖氣安裝在地面上?

【教學案例2】在教學“黃土高原水土流失”時,教師可按照成“串”設問的思路進行教學:

1)黃土從何而來?(黃土從哪里來?受到什么外力搬運而來?)

2)黃土為何能留下?(為何在此處堆積?)

3)黃土為何能離去?(受到什么外力作用而離開?為什么水土流失嚴重?)

4)如何防止黃土的離去?(治理水土流失的措施。)

此外,教師出示引導性材料,引導性材料是學生解答問題的關鍵。

上述案例利用了教學情境、問題鏈的方式創造了良性初始條件的產生。設置真實的教學情境是激發學生學習興趣的關鍵。“問”是地理教學最有效的方法,其中體現了教師的教學理念,在“問”中實現師生間的雙向互動,取得教學活動的“雙贏”[1]。教師根據教學內容設置合理的教學情境、提出高質量問題、激發學生的學習興趣,是課堂成功的關鍵。設置的問題和情境要貼合生活實際、富有思考性,否則就會失去原本該有的意義,甚至引發教學的不良效果。問題情境中“問得好”與“教得好”存在實質性的正向關系,問題中的思考與辯解往往會成為地理思維擴展的催化劑,“問”的質量直接影響學生的學習積極性和思維活躍程度。

2 借鑒“破窗效應”,精心設計教學環節

破窗效應 ?“破窗效應”由美國政治學家威爾遜和犯罪學家凱琳依提出,核心內容是:如果有人打破了建筑物的窗戶玻璃,而該扇玻璃未及時修復,則他人就可能受到暗示性的縱容去打破更多的窗戶,久而久之,這些破碎的窗戶給人以無序的感覺。“破窗效應”告訴人們,任何一種不良現象的存在,若不隔絕,將會導致不良風氣迅速蔓延。防微杜漸是預防“破窗效應”最有效的方法,要善于發現影響不良事件發生的苗頭,迅速將其處理,遏制其蔓延。

教學啟示與案例 ?教學是一個動態、復雜的過程,教師需要處理好教學的各個環節,若對某一教學環節處理不當,就可能導致教學達不到預期效果。地理教學時刻都會產生引起“破窗效應”的初始條件,如何在教學中避免這些初始條件的發生,是值得思考、探討的問題。要從學生的個性心理特征和“最近發展區”出發,深度解讀教材,設計促進學生學習與發展的教學環節,加深學生對知識的理解。

【教學案例3】在學習“農業的區位因素”時,學生需要一定的思維、推理能力才可以學好該部分內容,對他們的能力具有較高要求。在課前可將學生進行能力分組,不同層次能力的小組需要解決的問題不同。向學生展示廣西橫縣茉莉花圖片及材料,提出問題:

1)什么是農業區位因素?哪些是自然因素?哪些是社會因素?

2)分析橫縣茉莉花形成的區位因素。

3)歸納農業的主要區位因素。

第一個問題適用于學習能力較弱的學習小組,第二個問題適用于學習能力中等的學習小組,第三個問題適用于學習能力較強的學習小組。在教學中常常會出現討論得很激烈的場面,但這種激烈維持的時間很短,該種情況極易引發“破窗效應”。究其原因,教師提出的問題對能力較弱的學生來說已超過他們的能力范圍,導致其無法參與討論,于是班級討論問題的熱情慢慢冷卻。據此,根據學生的“最近發展區”及教學內容,設置與學生能力相匹配的問題,引導他們進行討論,在教學中注意抓住細節,分析他們的知識與能力水平,將教學引向正面效果。

3 借鑒“奧卡姆剃刀”原理,設計簡約課堂

“奧卡姆剃刀”原理 ?“奧卡姆剃刀”原理由14世紀的英格蘭邏輯學家、來自奧卡姆的威廉提出:切勿浪費較多東西去做,用較少的東西,同樣可以做好的事情。該原理的核心內容是:如無必要,勿增實體,即簡潔高效原理,只有保持事情的簡單性,抓住根本,解決實質,才能更快更有效率地將事情處理好。

教學啟示與案例 ?當下部分課堂出現花樣多、意義不大的互動環節,將諸多問題拋給學生,將“滿堂灌”變成“滿堂問”,為完成教師的任務,學生失去靜心思考的時間,課堂看似熱鬧,實則收獲甚微。因此,需要讓課堂回歸真實、簡約,把某些教學過程化繁為簡,將知識的傳遞、學習變得更高效。這就需要教師將課本上冗長、抽象、枯燥的地理概念、原理、規律用簡單、通俗易懂的言語表述出來,設置簡約的提問、簡約的教學環節,更有利于學生沉浸在知識的探討、學習中。

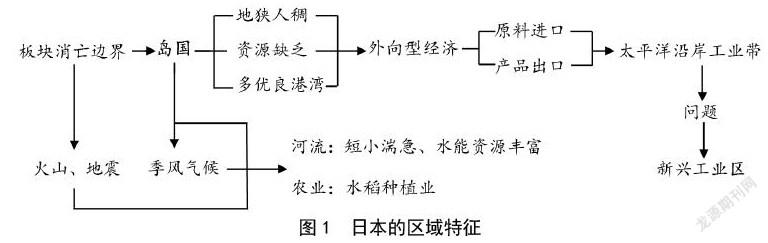

【教學案例4】以區域地理中“日本”的教學為例,講解日本的區位特征可采用圖1所示思路進行教學。日本最核心的關鍵詞為“島國”,其他的區域特征都圍繞這個核心區域特征展開,氣候、河流、農業、工業特征都與“島國”有關,都從中得到延伸。該種教學思路摒棄了區域地理教學中傳統的“地理要素八股文”模式,而是將各個地理要素關聯起來,從簡單的知識結構圖中揭示日本區域特征要素的內在聯系,從而認識到日本這一尺度區域的思維框架。教師將分散的知識點聯結成知識面,讓學生在腦海中建立起立體思維,當學生看到某一地理要素時能迅速聯想到其他地理要素,做到將課本學薄,將知識的學習變得簡約而不簡單。

4 借鑒“鳥籠效應”,構建思維發散的課堂

鳥籠效應 ?“鳥籠效應”由心理學家詹姆斯提出,它揭示了一個規律:如果在房間里掛一個漂亮的鳥籠,過不了幾天,一定會有兩種結果——要么鳥籠被扔掉,要么鳥籠里裝進一只鳥。“鳥籠效應”本質上可以理解為形式和內容之間的關系問題,即當事先設定形式之后,在人們常規思維的基礎上,填充相應的內容。它反映的是思維定式,是人們依據以往積累的經驗和已有的思維規律,在反復使用中所形成的比較穩定的、定型化的思維路線、方式。也就是說,當人們見到某種情景時,自然而然地形成與該情景有關的判斷。在人們的意識里,鳥籠有養鳥之用,有鳥籠就必然有鳥;對于“只當鳥籠是一件漂亮的工藝品”這種例外的思維方式,人們不予接受和理解。

教學啟示與案例 ?“鳥籠效應”作為一種邏輯思維,往往會限制人們的想象空間,束縛人的創造力,讓人們形成刻板守舊的思維方式。在地理教學中,教師應打破“鳥籠效應”思維,采用逆向思維的教學方法。在地理教學中往往對正向思維關注較多,長期的正向思維會禁錮學生思維的發散,影響逆向思維的建立。由正向思維轉向逆向思維需要一定的過程,因此,教師需要在教學中加強對學生逆向思維的培養。教師可以運用正向思維講解地理概念、原理、規律,也可挖掘教科書中知識間的前因后果,引導學生利用逆向思維的方式去掌握地理概念、原理和規律,實現思維的擴散。

【教學案例5】在教學“地球的運動”時,為幫助學生更好地理解地球運動帶來的后果,提出問題:地球如果是正著身子繞著太陽轉,將會帶來什么影響?在課堂上運用地球儀演示,學生就會明白此刻不會產生黃赤交角,不會出現四季,兩極不會出現極晝極夜等現象。

【教學案例6】在教學“城市內部空間結構”時,教科書中給出地租水平與距市中心距離的關系圖,讓學生思考、分析圖中不同地段所形成的是哪一類型的功能區。在地理教學中,教師可以采用逆向思維的方法教授該部分內容,直接給出不同功能區的地租水平,讓學生繪制出地租水平與不同功能區的關系圖,嘗試歸納影響地租水平高低的主要因素。

逆向思維是打開地理教學創新之門的鑰匙,在學習地理過程中需要運用難度適中的反面假設或逆向思維來增強對知識的理解[2]。教師在地理教學中切勿照本宣科、牽強附會,應根據學生的心理發展特點因材施教,精心設計逆向思維的教學環節;同時要夯實“雙基”,提高學生的學科核心素養。

5 結語

教學方法是可以相互借鑒和滲透的,隨著新課程改革的不斷深入,廣大教師學習了諸多的教學方法和教學模式,但仍然需要借鑒其他領域的原理和方法來促進地理教學,在實踐過程中不斷反思、不斷改進,提升地理教學水平,構建高效地理課堂,讓學生真正地感受和理解地理學科的價值與魅力。

參考文獻

[1]邵英.“問”之道:對地理教學與測評中“問”的思考[J].課程·教材·教法,2017(5):84-88.

[2]熊星燦.地理學科核心素養下的逆向思維能力培養探究[J].地理教育,2019(6):4-6.