高中地理新教材的課程難度分析

李宏 于偉

摘要:以新課標為參照系,對人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材中“宇宙中的地球”這一專題做出靜態(tài)難度的定量對比分析。在課程難度方面,四版教材都高于新課標。湘教版和魯教版教材難度相對更為接近新課標,中圖版教材難度遠遠高于新課標。根據(jù)分析結(jié)果,在課程時間相對固定的情況下,可以通過調(diào)整課程廣度與課程深度來改變課程難度。

關(guān)鍵詞:高中地理;新教材;課程難度;《宇宙中的地球》

課程難度是評價教材難度的重要指標,一定程度上可以反映教材編寫的科學性與適用性。近年來,學界對地理教材多聚焦于框架結(jié)構(gòu)、概念表述等定性研究,定量研究也往往停留在活動數(shù)量、圖像數(shù)量等表層對象,基于模型、有充分數(shù)據(jù)支撐的深層定量分析微乎其微。人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理教材在全國范圍內(nèi)應用最為廣泛。2019年,四版教材均做了全面修訂。由于對《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)的理解不同,四版教材的難度也存在差異。本文擬在史寧中教授等人構(gòu)建的課程難度模型基礎上,以新課標為參照系,定量分析四版高中地理新教材的課程難度,以期為一線教師的教學提供指導。

一、課程難度模型構(gòu)建與樣本選取

(一)模型構(gòu)建

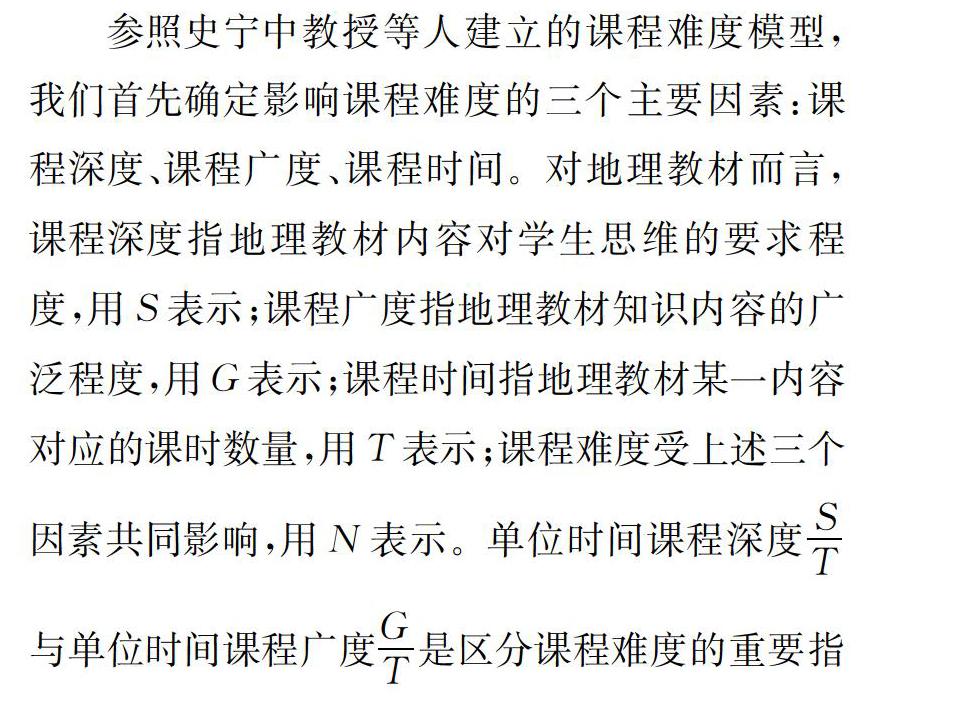

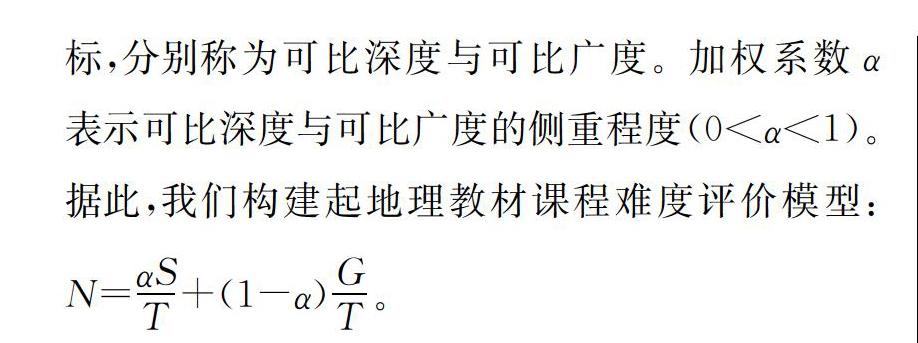

參照史寧中教授等人建立的課程難度模型,我們首先確定影響課程難度的三個主要因素:課程深度、課程廣度、課程時間。對地理教材而言,課程深度指地理教材內(nèi)容對學生思維的要求程度,用S表示;課程廣度指地理教材知識內(nèi)容的廣泛程度,用G表示;課程時間指地理教材某一內(nèi)容對應的課時數(shù)量,用T表示;課程難度受上述三個因素共同影響,用N表示。單位時間課程深度ST與單位時間課程廣度GT是區(qū)分課程難度的重要指標,分別稱為可比深度與可比廣度。加權(quán)系數(shù)α表示可比深度與可比廣度的側(cè)重程度(0<α<1)。據(jù)此,我們構(gòu)建起地理教材課程難度評價模型:N=αST+(1-α)GT。

(二)樣本選取

選擇“宇宙中的地球”這一專題做靜態(tài)難度的定量對比分析,主要是因為“宇宙中的地球”是高中地理教材的開篇之作,是學生進入高中后第一節(jié)地理課接觸的內(nèi)容;而且,不同版本的新教材對該專題的編排理念與方式趨于統(tǒng)一,具有很強的代表性。

二、“宇宙中的地球”課程難度分析

(一)課程深度分析

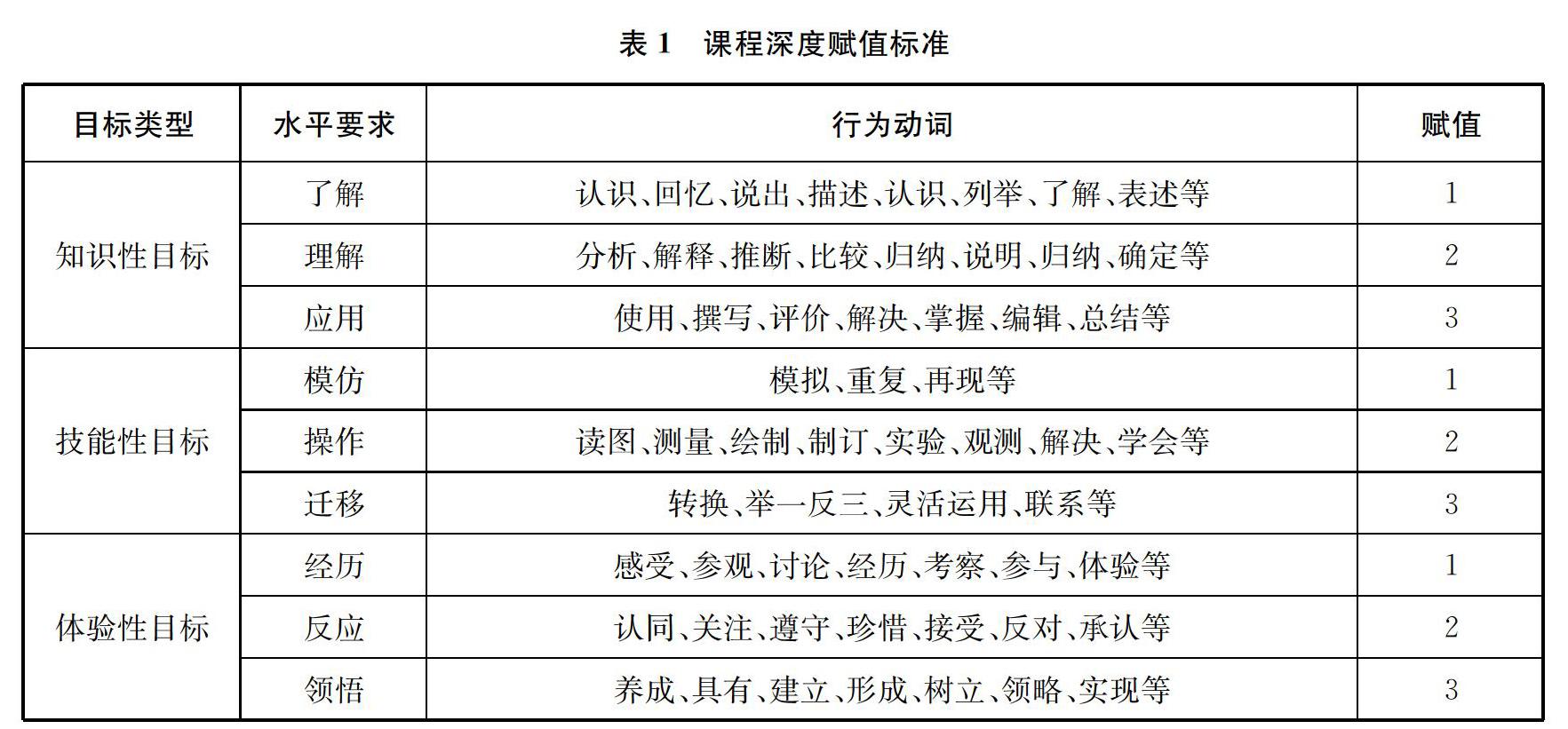

課程深度是教材內(nèi)容對學生思維的要求程度,涉及地理核心概念的關(guān)聯(lián)度與抽象度,量化的難度較大。為保證研究的科學性,本文主要參照李文田與李家清整理的課程深度賦值標準(如表1所示)。

參照表1,對新課標與四個版本高中地理新教材的教學目標要求程度賦值。賦值過程中,如果一個知識點不涉及某個維度,則該維度賦值為0。以“宇宙”這一知識點為例,新課標中表述為“運用資料,描述地球所處的宇宙環(huán)境”,賦值為(1,0,0);人教版表述為“運用示意圖等指出地球在不同層級天體系統(tǒng)中的位置,描述地球的宇宙環(huán)境”,賦值為(1,2,0);中圖版表述為“了解地球所處的宇宙環(huán)境,包括宇宙中的主要天體類型及天體系統(tǒng)……”“了解太陽系的主要成員及其基本特征”,分別賦值為(1,0,0)(1,2,0);湘教版表述為“有限宇宙及范圍”“通過對特定天體的觀察,了解天體的運行規(guī)律”,分別賦值為(1,0,0)(1,2,0);魯教版表述為“運用‘天體系統(tǒng)示意圖,說明常見天體系統(tǒng)的層次,指出地球在宇宙中的位置”,賦值為(2,0,0)。其余知識點的深度賦值依照這種方式進行,具體賦值見下頁表2。

用S0、S1、S2、S3、S4分別代表新課標以及人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材的課程深度,根據(jù)表2的賦值結(jié)果,可以計算出它們的數(shù)值,具體如下:

S0=(1×3+2×6+3)÷8=2.25;

S1=(1×5+2×5+3×2)÷8≈2.63;

S2=(1×6+2×6+3×4)÷10=3.00;

S3=(1×6+2×6+3)÷10=2.10;

S4=(1×3+2×7)÷8=2.13。

(二)課程廣度分析

用G0、G1、G2、G3、G4分別代表新課標以及人教版、中圖版、湘教版、魯教版的課程廣度,參考史寧中模型中對課程廣度的賦值方法,根據(jù)表2可以得出數(shù)值:G0=8,G1=8,G2=10,G3=10,G4=8。

(三)課程時間分析

本研究中,對人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材的課程時間的確定參照相應教師用書中的課時安排;新課標中沒有給出課時建議,因此,用四版高中地理新教材的平均課時數(shù)作為參照。課程時間量化如下頁表3所示。

用T0、T1、T2、T3、T4分別表示人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材的課程時間,用T0表示四版新教材的平均課時數(shù),可以計算出它們的數(shù)值:

T1=1+1+1+2=5;

T2=2+1+2=5;

T3=2+1+1+2=6;

T4=2+1+2=5;

T0=(5+5+6+5)÷4=5.25。

(四)課程難度分析

根據(jù)前文的量化分析,可以通過計算獲得新課標以及人教版、中國版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材課程難度的相關(guān)參數(shù)(見表4)。

用N0、N1、N2、N3、N4分別代表新課標以及人教版、中圖版、湘教版、魯教版四版高中地理新教材的課程難度,將表4中的參數(shù)代入難度模型,考慮到課程難度不宜廣而淺,也不宜窄而深,因此加權(quán)平均系數(shù)α一般取值0.5,可以計算出不同版本的課程難度系數(shù)的取值范圍(見下頁表5)。

為了清楚地了解四版高中地理新教材與新課標的吻合程度,將它們的可比深度系數(shù)分別代入SiTi-S0T0S0T0得到可比深度吻合度,將它們的可比廣度系數(shù)分別代入GiTi-G0 T0G0T0得到可比廣度吻合度,將它們的課程難度系數(shù)分別代入|Ni-N0|N0得到課程難度吻合度(見下頁表6)。

三、分析結(jié)論

在課程廣度方面,中圖版與湘教版新教材表現(xiàn)突出,原因是中圖版和湘教版新教材的知識點數(shù)量較多,涉及的知識面廣。整體上看,新課標和四版高中地理新教材在知識廣度上有很多相同的地方,但也有各自的獨到之處。比如中圖版新教材在《地球的演化過程》一節(jié)補充了“原始大氣、海洋和陸地”,湘教版新教材《地球的圈層結(jié)構(gòu)》一節(jié)中的“地震和地震波”的內(nèi)容。

在課程深度方面,人教版與中圖版新教材明顯偏深,湘教版新教材最淺。這是因為,人教版與中圖版新教材目標要求程度較高,而湘教版新教材對教學目標的表述太過單一,行為動詞太過簡單,較多地停留在“了解”層面,技能性目標和體驗性目標涉及較少。

在課程時間方面,湘教版教材(6課時)要略高于其他三個版本教材(5課時)。最為明顯的差別是,其他三個版本新教材對“地球的宇宙環(huán)境”和“太陽對地球的影響”的課時要求是2課時;而湘教版新教材安排了3課時,對知識點的講解更詳細。

在可比廣度方面,人教版和魯教版新教材與新課標吻合度最好,僅相差5.26%,原因是單位時間內(nèi),兩者的教學內(nèi)容廣泛程度與新課標最為接近;中圖版新教材的可比廣度與新課標偏離度最高,相差31.58%,主要是因為課程時間一定的情況下,中圖版新教材涵蓋知識點的數(shù)量較多。

在可比深度方面,人教版與中圖版新教材均高于新課標,湘教版與魯教版新教材則低于新課標。魯教版教材與新課標的吻合度最高,接近0;中圖版吻合度最低,相差39.53%。這主要是因為中圖版教材單位時間對教學內(nèi)容的要求程度較高,導致可比深度系數(shù)值較大。

在課程難度方面,四版高中地理新教材都高于新課標。湘教版和魯教版新教材相對更為接近新課標,分別相差3.59%和4.10%,中圖版新教材則遠遠高于新課標,相差33.33%,體現(xiàn)了“廣而深”的特點。

四、教學建議

在課程時間相對固定的情況下,可以通過調(diào)整課程廣度與課程深度來改變課程難度。本文以對“宇宙中的地球”的分析為例,對一線教師的教學提出如下建議:

人教版新教材的課程難度過高是由于教材對學生的思維要求高。教師可在備課時結(jié)合教學經(jīng)驗處理好知識點之間的內(nèi)在聯(lián)系,避免知識的碎片化;教學時借助直觀教具的使用或多媒體的展示,降低知識點的抽象程度。比如,教學“地球的圈層結(jié)構(gòu)”時,可在課前建立知識體系,課上通過圖片展示或視頻播放,讓學生對地球的內(nèi)部、外部圈層結(jié)構(gòu)有一個直觀的感受。

湘教版新教材的課程難度過高主要是由于教材涉及內(nèi)容廣泛。教師在教學時,應以新課標為參照系,抓住重點內(nèi)容重點教學,非重點可安排學生自主學習,加大教學的彈性。比如,《地球的宇宙環(huán)境》一節(jié)的重點知識是“多層次的天體系統(tǒng)”“特殊行星——地球”,需在課堂上重點教學;而“人類對宇宙的認識”屬于非重點,可在課下安排學生自主學習,在降低課程難度的同時,增強學生的自主學習能力。

中圖版新教材課程難度過高的原因二者兼而有之。在課程時間一定的前提下,要降低課程難度,既可以從降低課程要求入手,也可以從縮小課程內(nèi)容范圍入手,還可以二者兼顧。無論如何,應從所教班級的學情出發(fā),具體問題具體分析。

魯教版新教材的課程難度與新課標最為接近。教師在教學時,可根據(jù)實際情況,對部分知識內(nèi)容細化。比如,教學《太陽對地球的影響》時,教師可參照其他三個版本教材,將其整合為“太陽輻射對地球的影響”“太陽活動對地球的影響”兩個知識點來講解。另外,教師在教學過程中可以適當?shù)卦O置實踐探究活動,豐富學生的體驗,培養(yǎng)學生的相關(guān)學科核心素養(yǎng)。

參考文獻:

[1] 史寧中,孔凡哲,李淑文.課程難度模型:我國義務教育幾何課程難度的對比[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2005(6).

[2] 李文田,李家清.改革開放以來我國高中地理教科書課程難度變化的定量分析——以“宇宙中的地球”為例[J].課程·教材·教法,2011 (5).

[3] 楊承印,韓俊卿.基于課程標準的不同教科書同主題定量分析與評價——以三套高中課程標準實驗教科書“物質(zhì)結(jié)構(gòu)基礎”主題為例[J].全球教育展望,2007(11).

[4] 人民教育出版社課程教材研究所地理課程教材研究開發(fā)中心.地理必修第一冊教師教學用書[M].北京:人民教育出版社,2019.

[5] 王民.地理必修第1冊教師教學用書[M].北京:中國地圖出版社,2019.

[6] 湯國榮.地理必修第一冊教師教學手冊[M].長沙:湖南教育出版社,2019.

[7] 徐國民.地理必修第一冊教師教學用書[M].濟南:山東教育出版社,2019.