概念圖和思維導圖在初中語文教學中的應用措施探討

林小玲

摘 要:隨著新課改的不斷深入,在對學生開展初中語文教學活動的過程中,需要語文教師能夠對學生的學習積極性進行有效激發,使其思維更加活躍,進而促使學生的綜合能力及素質得到有效培養和提升。因此,也就需要語文教師能夠對概念圖和思維導圖進行初中利用,幫助學生構建清晰的思維框架,使其語文知識體系更加完善,為推動學生全面發展提供保障。基于此,文章對概念圖和思維導圖在初中語文教學中的應用進行簡要探討。

關鍵詞:概念圖;思維導圖;初中語文教學;教學措施

一、 引言

語文不但是初中教育中的一門重要學科,同時也是蘊含我國上千年傳統文化的重要載體,其具有一定的綜合性。因此,學生在進行語文學習的過程中,需要具有活躍的思維,以及清晰的概念,對自身的知識構架進行完善,以此促使學生的語文能力及素養得到提升。基于此,語文教師在開展語文教學活動的過程中,應該對概念圖和思維導圖進行充分運用,加深學生對所學知識的記憶和理解,使其學習效率得到逐步提升。

二、 概念圖和思維導圖的概念

(一)概念圖

所謂概念圖,主要是指用某一節點代表概念,用連線代表各概念之間的關系,將其表現出的一種圖示方法。

在構建概念圖的過程中,需要有概念、連接詞、命題、層次、連接以及交叉連接等要素。

通過對概念圖的本質進行分析可以發現,概念圖還是一種以科學命題形式來說明各概念之間關系的方式,并有具體事例予以說明,進而加深學習者對各概念的理解及其關系的掌握。

(二)思維導圖

所謂思維導圖,其主要是根據人類大腦力量及潛能特性所研制出的一種思維工具,其具有發散性思維的特點。

在思維導圖中,焦點直觀地呈現在導圖中央位置,各主題將其作為主干向四周發散;思維導圖的分支由一個關鍵圖形或寫在產生聯想的線條上面的關鍵詞構成;如果有次級話題,其與分支形式表現相同,附在所屬高級分支上。另外,在各分支形成的連接節點處,其結構呈末端開放狀態。

三、 概念圖和思維導圖的異同點

隨著素質教育的提出,在對學生進行初中語文教學的過程中,概念圖和思維導圖被廣泛運用。二者在初中語文教學中的運用主要是利用了“左腦+右腦”的“全腦”思考模式,促使學生的大腦潛能得到有效激發,進而促使學生能夠平衡、協調、全面發展。因此,要想確保概念圖和思維導圖能夠被有效運用在初中語文教學中,就需要語文教師能夠明確二者之間的異同點。

關于概念圖和思維導圖的聯系,主要表現在都具有思維可視化的特性,并且二者的繪制方式及步驟極其相似。另外,隨著現代信息技術的不斷發展,概念圖和思維導圖的創作結果形成也極其相似。比如,思維導圖的創作結果屬于一個有向圖,如果忽視其順序,與相同主題相關的概念圖一樣。

關于概念圖和思維導圖的區別主要在于:概念圖所構建的是一個知識網絡,有多個中心概念;而思維導圖所呈現出的是思維過程,具有一個中心主題。另外,概念圖在教學領域中的應用較為廣泛,而思維導圖在企業中的應用更為廣泛。

四、 概念圖和思維導圖在初中語文教學中的應用作用

在對學生進行初中語文教學的過程中,應用概念圖和思維導圖不僅能夠為教學效果添磚加瓦,同時也能夠激發學生的語文學習興趣,增強學生對所學知識的記憶和理解,提升學生的語文學習能力及實踐能力。

另外,將概念圖和思維導圖應用到初中語文教學活動中,也能夠幫助學生活躍思維,符合學生大腦的運作模式及初中階段學生的思維記憶方式。對于初中階段的學生而言,其思維還處于形象思維向抽象思維過渡的關鍵時期,某些過于抽象的知識點對于他們而言并不容易理解,在這時融入概念圖和思維導圖就可將抽象的知識轉變為更具形象化的知識,以此幫助學生理清所學知識點,促使其在腦中構架中一個較為清晰的知識構架,能夠輕松地理解和掌握所學內容的結構和層次,使其理解能力及思維能力也隨之得到提升。

五、 概念圖和思維導圖在初中語文教學中的應用策略

在初中語文教學中應用概念圖和思維導圖,不僅是對學生語文能力及思維能力的提升,同時也能夠促使學生在進行語文學習的過程中,采用聯想和想象對語文問題進行全面分析和解答,以此使其語文核心素養得到有效培養。為對概念圖和思維導圖在初中語文教學中的具體應用策略進行分析,下面以人教版初中語文九年級上冊第三單元《13 詩詞三首》中的“水調歌頭”為例進行探究。

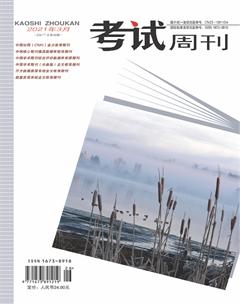

在應用思維導圖和概念圖對《水調歌頭》這節內容進行教學的過程中,首先需要語文教師能夠使用Inspiration 9.2軟件將教學設計的主體框架繪制出來,如圖1所示。在對教學設計的主體框架進行繪制時,可選用右樹型模板,該種方式更具層次感,能夠將本節內容依據教學計劃劃分為五個環節,幫助學生對所要學習的內容進行充分了解和掌握,同時也能夠促使學生在腦海中建立其一個更加清晰的知識網絡,激發學生的學習興趣以及提升其學習能力。

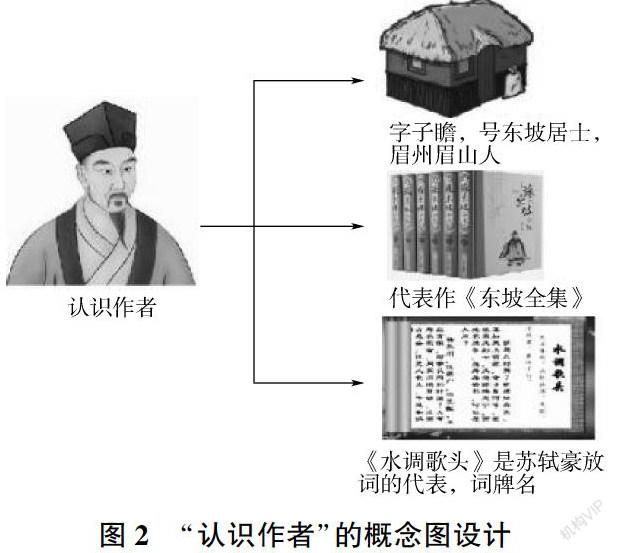

通過上述所繪制的《水調歌頭》教學設計主體框架可以發現,該節內容主要有五個重要教學環節,即認識作者、了解寫作背景、認識文本中的生字詞、對課文進行解析,以及課文欣賞。在第一小節中,為了增強學生對“作者”的認識,就需要語文教師在對“認識作者”進行設計時能夠從三方面著手,即作者的生平、作者代表及作者寫作風格,如圖2所示,依然利用Inspiration9.2軟件中的右樹型模板進行設計,幫助學生更好地歸納以及理順本小節內容。

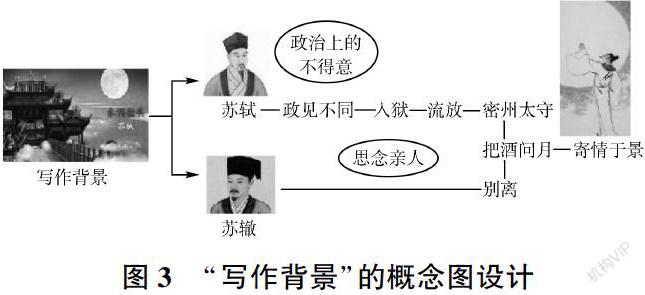

在對“寫作背景”這一部分內容進行教學設計的過程中,需要語文教師能夠從兩方面著手,幫助學生更全面地了解作者寫作《水調歌頭》時的背景,以此為學生進行全文了解提供保障。也就是說,語文教師需要引導學生從作者政治上失意以及對弟弟蘇轍甚是想念這兩方面著手,使得學生明白為什么“把酒問月”能夠成為《水調歌頭》中傳誦千古的中秋名句。基于此,在對“寫作背景”這一部分內容進行設計時,語文教師可以利用Inspiration 9.2軟件中的因果型模板進行設計,如圖3所示。另外,在正式開展教學活動的過程中,語文教師不僅要將“寫作背景”的概念圖呈現給學生,同時還需要加以文字說明,使得學生在對這部分內容進行接收時能夠更加全面,促使其左腦和右腦協同作用,加深其對所學知識的印象和掌握。