新媒體時代編輯素養的質性研究

洪璇 韋英 歐繼花

[摘 要] 在新媒體時代,編輯素養有其“變和不變”,為探究新媒體時代的編輯應具備何種素養來勝任編輯這一職位,本文結合文獻綜述法、問卷訪談法和質性研究方法進行編碼研究。結果顯示新媒體時代的編輯素養保持了專業素養、職業倫理素養和人際素養的普遍性,但在契合時政方針意識、統籌規劃、審美素養、堅守底線、自我提升精神、版權意識、認知能力和新媒體運營戰略等微觀素養上存在一定的不足。新媒體時代的編輯要以新的編輯觀念重新定位角色,不斷加強學習來提升編輯能力和專業水平、提高新媒體編輯能力及運營能力,做到出版工作的人性化、專業化、精品化。

[關鍵詞] 新媒體時代 編輯素養 專業素養 職業倫理素養 人際素養

[中圖分類號] G232[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2021) 02-0032-10

Qualitative Research on Editorial Attainments in the New Media Era

Hong Xuan Wei Ying Ou Jihua

(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan, 430072)(School of Media, Guizhou University for Nationalities, Guiyang, 550025)(School of Media, Guizhou University for Nationalities, Guiyang, 550025)

[Abstract] The editorial attainments are confronted with “changes and constancies” in the new media era. In order to explore what attainments are required for competent editors in the new media era, the article conducted coding research via literature review method, questionnaire interview method and qualitative research method. The results indicated that the editorial attainments contain professional quality, professional ethics quality and interpersonal quality with some deficiencies in? awareness of current policies, overall planning, aesthetic literacy, sticking to the bottom line, self-improvement spirit, copyright awareness, cognitive ability and new media operation strategy. The editors shall re-define their roles, improve editing abilities and professional levels through continuous learning, enhance operational abilities with a new editorial concept so as to achieve humanization, professionalization and fine quality of publication in the new media era.

[Key words] New media era Editorial attainments Professional quality Professional Ethics quality Interpersonal quality

1 引 言

編輯指出版機構和非出版機構的選題、組稿、審讀、加工整理等專業性的工作,也指從事此類工作的人士[1]。編輯素養是編輯工作者具有的職業修養或綜合修養,包括思想政治素質、編輯職業道德、知識水平與市場理念等多種素養[2][3]。1985年繆詠禾在《編輯工作者的修養》中提出,編輯應具備職業道德修養、學術修養和文字修養[4]。隨著時代進步和技術發展,新媒體時代的編輯應具備的編輯素養也隨時代的發展而發展。

新媒體時代,信息傳播呈現信息量大、傳播迅速、渠道豐富和交互性強等特征,傳統編輯單一的編輯模式和思想觀念都不足以適應新時代用戶的需求[5]。傳統編輯轉型以及全面提高編輯素養成為時代剛需,編輯要具備何種素養才能勝任編輯崗位也成為出版人思考的問題。“勝任力”由麥克利蘭(McClelland)于1970年代提出,勝任特征模型作為選人、育人、用人的工具,常被用于選拔和聘用人才,較為典型的是“冰山模型”和“洋蔥模型”[6]。出版業同樣關注編輯人才的“勝任力”,于洪飛基于勝任力模型構建了科技期刊學“編輯能力理論”,將編輯勝任力分為顯性能力和隱性能力,且比例為1∶9 [7];劉選結合冰山模型與知識轉換螺旋模型,深入闡述編輯勝任力的顯性與隱性知識及技能之間的轉換[8],通過實證研究探討編輯勝任特征方面,吳紅巖、李文東等研究者探討了編輯策劃、關注客戶需求、市場意識、成就動機和問題敏感5個編輯勝任特征[9];羅立新探討了創新能力、客戶導向、關注細節、思維能力、成就導向和堅韌性等7項特征能力[10];鄔錦雯、馬邵奇等研究者將編輯勝任力歸為專業素質、職業精神、人格特質三類[11]。編輯能力是編輯活動得以順利進行的編輯人員的個性心理特征,直接影響編輯活動的效率[12]。編輯能力與編輯素養息息相關,能力體現素養的高低,素養奠定能力的基礎。通過回顧現有文獻可見,研究者聚焦在編輯素養的作用、基本要求和人才培養等方面。新媒體時代編輯出版行業呈現融合化、數字化、品牌化、精準化的發展趨勢,新媒體時代編輯集傳統媒體中新聞記者、攝影記者、文字編輯、美術編輯、新時代媒體編輯運營師、數據分析師等于一身[13]。新媒體時代編輯既要保持較高的政治素養、職業道德素養、專業素養、文化素養和業務能力素養,還要加強信息素養、新媒介素養、數字版權素養、創新思維、整合思維等素養[14]。綜上所述,新媒體時代編輯需具備符合時代需求和用戶需求的編輯素養,要以新的編輯觀念重新定位角色、不斷學習提升編輯能力和專業水平、提高新媒體編輯能力及運營能力,做到出版工作的人性化、專業化、精品化。

2 研究過程

本文通過閱讀大量有關編輯素養文獻,結合前期調查內容編制訪談問卷。對訪談對象進行線上訪談,數據搜集,再以質性研究的方法構建編輯素養編碼模型進行分析,用表格的形式例舉編輯的各種素養,探究新媒體時代編輯素養的結構。

2.1 訪談對象

訪談對象含業界人員、教師、學生三個樣本。受訪的三個樣本需分別滿足以下條件:業界人員必須從事編輯專業至少一年以上且在此領域有自己的成就和見解;老師必須從事媒體相關教齡達三年以上,個別老師有多年編輯經歷;學生必須學習與媒體相關專業達三年及以上,有一定的編輯理論知識,且有編輯相關崗位實習經歷,對編輯工作有獨特見解。

訪談對象中,13名業界人員編號從01到13,其中有2名中級編輯(01、04)、2名高級編輯(05、06);4位老師編號從T1到T4,其中編號為T3的老師有5年以上媒體單位工作經歷;6名學生編號從S1到S6,學習媒體內容3年以上,部分學生曾在媒體單位從事相關專業實習,與編輯工作有所接觸,有一定的可信度。

2.2 訪談提綱

本次訪談業界人員、老師和學生共用一個訪談提綱。提綱里設置七個問題:(1)你認為編輯在媒體生產上起什么作用?(2)你覺得編輯需要哪些技能?(3)你覺得編輯的職業修養包括哪些方面?(4)你覺得編輯在人際交往上需要怎么做?(5)新媒體環境下,編輯應具備哪些新素養或技能?(6)你覺得媒介融合背景下,編輯教學應怎樣改革?編輯教材應做出哪些調整?(7)你覺得未來的編輯崗位和編輯人員會發生哪些變化?訪談重點為前五個題目,均通過線上訪談的形式,收取訪談問卷共計23份。最后,經過深入研讀所有訪談問卷提取不足之處,進行三次到四次回訪完善訪談問卷。

2.3 研究程序

研究程序包含文獻檢索、文獻內容高頻詞的提煉、形成訪談問卷、預訪談、正式訪談、轉錄文本、文本信息編碼七個步驟。研究者通過閱讀大量文獻,提取有關編輯素養的關鍵詞形成訪談提綱。正式訪談前,根據預訪談出現的問題對訪談提綱進行討論與修改。正式訪談通過QQ、微信等線上途徑與受訪者進行了深度的交流。訪談結束后,通過整理訪談筆記和錄音,對不完善的內容再進行回訪。最終將所有訪談素材轉錄為文本,共計3.5萬字左右。

通讀原始文本后,參照有關質性研究的方法形成本研究的編碼。

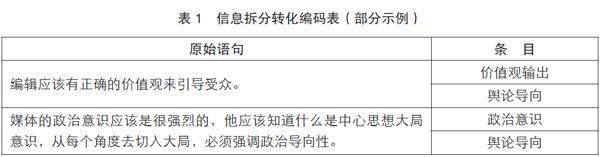

第一,信息拆分轉化。把有效的文本信息進行拆分,轉化為含義單一的條目,比如:“編輯應該有正確的價值觀來引導受眾”拆分為“價值觀輸出”和“輿論導向”兩個條目編碼(見表1)。

第二,合并精簡同類條目。比如“作者交流意見”“指導作者寫作”合并精簡為“與創作者合作”。

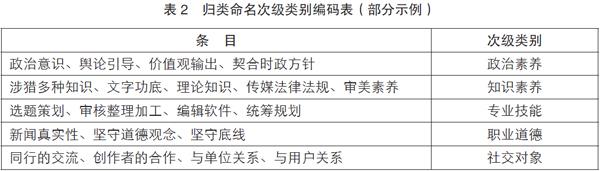

第三,歸類命名次級類別。將合并及精簡之后的條目進行歸類并命名次級類別,比如將“同行的交流”“創作者的合作”“與單位關系”“與用戶關系”命名且歸類于次級類別“社交對象”中(見表2)。

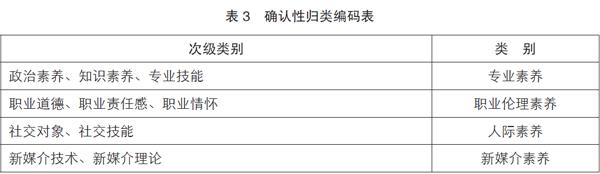

第五,構建編輯素養編碼模型,形成表格。最后形成一份條理清晰的高頻詞表格,再次將表格進行整理分類,比如將“專業素養”“職業倫理素養”“人際素養”“新媒介素養”歸于編輯素養表格中(見表4)。

編輯素養編碼模型及頻次統計表分為4列,分別為類別、次級類別、條目編碼及次級類別頻次。在條目編碼中,每一個條目編碼后面的數字代表這個條目編碼在所有問卷中被提及的次數,如條目編碼中,“政治意識(43)”指在23份問卷中政治意識被提及43次;次級類別頻次為訪談對象提及次級類別的頻次總和,如13名業界人員提及次級類別“政治素養”共計60次。

表4顯示,反映編輯素養結構的條目包含34條、次級類別包含10個、類別包含4個。其中,專業素養表示從事編輯這個職位所需要的基本能力,其外在體現主要是編輯相應的從業資格證;職業倫理道德素養表示編輯在從事編輯這一職位時應該具備職業道德、責任感及職業情懷等精神;人際素養表示編輯為更好地完成工作在社交活動中應掌握的人際交往技巧、能力和素質;新媒介素養表示編輯在新媒體環境下生存成長應該具備的能力和技能等。

3 編輯素養的質性分析

編輯工作有自身的特點、規律,編輯從業人員亦有其特有的素質、責任、道德和準繩,在探討編輯素養時,既不能泛化編輯工作的概念,也不能雜化編輯從業人員[15]。根據希爾(Hill)等在質性分析中關于條目“普遍的”“有代表性的或廣泛的”“偶爾或有時的”的描述[16],結合表4數據可將專業素養、職業倫理道德素養和人際素養稱為編輯“普遍”擁有的編輯素養,新媒介素養稱為“有代表性的或廣泛的”編輯素養,并無“偶爾或有時的”編輯素養,受訪者對這四個編輯素養中的觀點各有側重。

3.1 專業素養看重政治意識、涉獵多種知識與選題策劃

專業素養作為四個編輯素養中的重中之重,其包含的政治素養、知識素養和專業技能都體現出了各自的分量。在信息泛濫的時代,編輯作為優質內容的把關者,需要在政治上、專業上、內容上對作品進行過濾,這依賴于編輯的政治意識、涉獵多種知識和選題策劃的功底。

首先,編輯出版傳遞優良傳統、提升內容質量來服務社會的精神文明需求,同時在參與新時代中國特色社會主義現代化建設中,傳遞黨的政治主張、思想決策以及為人民服務的宗旨。新時代下,編輯要有建設出版強國的責任和意識,才能緊跟黨的步伐,與黨保持高度一致。編輯作為意識形態的把關人之一,需堅定信念、堅定立場,保持清醒的政治頭腦和敏銳的政治觀察力、鑒別力,編輯出版符合社會主義、引領廣大人民群眾思想的優質內容。這就是編輯應具備的政治意識。楊萬慶[17]、王帥林[18]也表示編輯的政治意識應當排在首位,要堅持編輯的黨性,把好政治關,這與本研究一致。從訪談可見,編輯應該把社會效益放在首位,重視政治意識的培養,這是社會效益、經濟效益雙豐收的前提。“編輯作為內容的生產者之一,其政治意識觀念將被很多人接受,一旦錯誤,編輯作為把關人的意義將蕩然無存。”(05)“錯誤的政治意識將會危害人類身心健康,甚至于危及社會穩定。”(01)“作為文化傳播的使者,編輯的政治三觀必須正確。”(06)

其次,隨著技術升級,融媒體、全媒體、智能媒體逐步進入編輯出版行業,傳統的作者、編輯、讀者之間的界限逐漸模糊,人人都可成為“公民編輯”,但內容的優質、專業依舊是編輯出版的優勢。不可否認的是,時代和用戶要求編輯不可局限在傳統領域,單一型編輯遠遠滿足不了用戶的需求,復合型編輯必然成為主流。張佳蕊[19]、鄭海燕[20]也表示時代變化改變傳播方式,同時改變編輯的職能,社會呼求復合型、全能型編輯,這與本研究一致。從訪談可見,全能復合型編輯應涉獵多種知識,精于編輯工作,博于多種學科領域。“編輯本身就包含了很多學科的知識。”(04)“編輯的知識面要廣泛,不能局限于大學所學的專業知識而需要廣泛涉獵才能應對各種稿件。”(03)

最后,編輯的把關成果體現為優質內容的出版,每一部優質作品都要經過層層工作環節的加工、篩選,而總攬各環節有序、有效開展的關鍵在于選題策劃。吳紅巖、李文東等人[21]將編輯策劃作為圖書編輯的首要勝任特征,選題策劃是編輯必備素養,這與本研究一致。從訪談可見,未來策劃編輯會增加,更要求其具備強大的策劃能力、扎實的文字功底和敏銳的新聞判斷能力。“策劃編輯會越來越多。”(02)“編輯應有強大的策劃能力、扎實的文字功底、敏銳的新聞判斷力、在大是大非面前有正確的價值觀和前瞻性。”(03)

3.2 職業倫理道德素養看重新聞真實性、為用戶服務意識與開拓創新

職業倫理道德素養分為職業道德、職業責任感和職業情懷,受訪者更看重其中的新聞真實性、為用戶服務意識與開拓創新三個素養。

首先,新聞真實性是新聞價值的重要體現,也是出版人必須堅持的職業倫理道德之一。堅持新聞真實性有助于編輯發揮其“把關人”的職能,凈化文化環境,這對于信息日愈繁雜的互聯網傳播空間來說具有深刻的意義。王兆國、唐伶俐也表示面對復雜多樣的網絡空間問題,編輯的“過濾”功能能使傳播朝著健康有序的方向發展[22],這與本研究一致。訪談顯示,編輯對新聞真實性極為重視,“一個有職業修養的新聞編輯對內容真實性一定經過無數次的偵察。”(S5)

其次,出版企業作為商業機構要關注自己所服務的對象,包括其消費行為、消費心理及反饋意見等,以此來提高自己的業務能力,更好地服務用戶。李靜、游蘇寧提出矢志并竭誠為讀者服務能幫助編輯回歸工作本源[23],這與本研究一致。這在訪談中也有印證:“編輯就像無名英雄一樣默默付出,為作者潤飾其作品,傾聽讀者的心聲,創作出社會和大眾認可的作品。”(05)

最后,新技術、新應用催生了新的信息傳播生態,如春雨潤物一般改變了用戶需求,固守己見、封閉思維在新的環境下是不可取的,創新改革才能使行業穩定發展、不被時代淘汰。殷俊、李月起指出編輯應以創新思維和能力來適應發展新要求[24],這與本研究一致。“在新媒體環境下,編輯不再是坐在電腦前,泡上一杯茶,點上一支煙慢慢改稿組版等簽版的編輯。”(T2)“編輯必須具有時代預見性,必須提前掌握自己行業的必備技能。”(T1)兩個訪談也從側面表明了開拓創新的重要性。

3.3 人際素養看重與用戶的關系和溝通交流的能力

人際交往是情商的體現,落腳于交往對象和社交技巧兩方面,編輯的人際交往亦如此[25]。因此,本研究將編輯人際素養分為社交對象和社交技能,受訪者更看重其中的與用戶的關系和溝通交流能力兩方面。

互聯網時代下,用戶對閱讀的要求更為智能化、多元化和社交化,了解用戶需求必然要與用戶溝通交流,且要擴展編輯的職業道路,也必須與用戶保持良好的社交關系。金兼斌、李楊提到社會化媒體時代編輯素養的內涵時,就將與用戶的溝通交流納入其中[26],這與本研究一致。受訪者T2也言明,“與讀者(用戶)交流,了解他們的閱讀需求,是與他們進行靈魂上的對話。”(T2)從訪談結果看,85%的受訪者強調編輯作為一個幕后服務者不僅服務于作者,也為讀者(用戶)服務。處在當今新媒體環境之下,各種各樣的自媒體、門戶網站興起,如果一個媒體想要在當下環境中站穩腳,編輯就要在人際素養方面有所建樹,因而必須掌握一定的社交技能和公關意識。不僅如此,編輯要具備良好的溝通能力,這有利于編輯挖掘到更多的選題。鐘曉紅、羅義的研究表明,“互聯網+”時代編輯可通過多種途徑與同行交流業務,以此提高自身的業務水平[27]。這一點在訪談中也得到印證。“編輯在生活中應該有自己的圈子,聽取周圍人的生活需要,從中挖取自己覺得好的選題,認識各種類型的人是編輯能夠讓自己的編輯職業更加豐富的一個有效途徑”(03)。面對不同的社交對象,保持平等、包容的初心與之交談能使編輯與社交對象得到雙贏局面。T2提及與人交往時這樣說道:“編輯要與作者溝通,能夠在作者迷惑的時候給予指導,在編校過程中融合自己和作者的思維,能夠很大程度保持作者的寫作初心,也能得到編輯策劃選題的初心;與同事溝通交流,可以讓彼此在競爭中合作,在合作中競爭,因而處于一個舒適的成長環境。”(T2)

3.4 新媒介素養看重多媒體技術和新媒體基礎認知

新媒體是傳統媒體的新發展,能否提高新媒體編輯能力和素養直接影響出版業的轉型與升級發展[28]。編輯新媒介素養分為技術和理論,其中較受重視的是多媒體技術和新媒體基礎認知。

新媒體首先帶來的就是技術上的變革,改變了編輯幕后工作的方式,轉變了編輯的專業技能和價值體系等。未來的編輯工作對編輯的綜合能力和掌握新技術的能力提出了新的要求。覃華巧的研究表明,編輯要立足于全媒體出版的新時代,就要與時俱進掌握全媒體出版的技術和要領[29],這與本研究一致。新時代編輯應掌握多種媒體技術,利用時下流行的各類移動社交軟件為用戶做好服務。“編輯應該會新媒介環境下要求的軟件以及熟悉數字媒體的多種要求,構建一個全媒體的學習架構,來適用于絕大多數的媒體中心。”(T1)“編輯軟件技術的掌握,要能對圖片、視頻、音頻還有新媒體傳播形式作品進行熟練的編輯,能夠做出有趣的作品,確保自己能夠與線下的新興傳播方式接軌。”(03)新媒體帶來的不僅是技術上的變革,也是理念的巨大革新。加強理念的學習就要重視對新媒體基礎認知的學習。羅紅艷[30]、張佳蕊[31]提出編輯應更新理念,積極參加學習和培訓,成為掌握采、寫、編、拍、剪、排、制、營等技能的全能型人才。訪談也印證了這一觀點。“新媒體環境下,強調媒體的‘全字,因此編輯應該學習多形式、多介質的編輯技能:文字修改、視頻編輯、圖片處理、H5制作、新媒體策劃、新媒體運營等,都應該熟悉掌握;此外還應注重市場分析、信息收集,超前發掘社會閱讀風向。教學也應該緊跟時代變化的步伐,將新媒體時代編輯應該掌握的新技能都包括進去。”(T4)李科生、蔣志輝研究表明,“互聯網 +”支持下的“立體化教材”是未來高校教材改革的趨勢[32]。一個教學資源集約化的平臺同樣有助于編輯教學的改革。從訪談可見,學校為企業培養優秀的編輯人才,應增加校企之間的合作、吸納一線編輯人員參與教學;出版企業應提供更多的崗位給學校培養學生,這對增加未來編輯對新媒體基礎認知的學習十分有益。“編輯教學應該與時俱進,不能封閉于傳統的教學理論,教學方式應該勇于創新,運用現代的新媒體技術對學生進行指導,貼近現在的崗位需求,按照崗位需求模式來培訓學生。”(04)

4 結 論

作為出版行業中不可或缺的角色,面對新媒體時代的賦予編輯的任務和使命,以及來自讀者的閱讀期待和行業生死存亡的責任感,新媒體時代的編輯必須具備一定的政治素養、專業素養、職業倫理素養和新媒介素養,要不斷加強學習以提高綜合編輯素養。

4.1 編輯素養的四個維度

本研究關于編輯職業素養四個維度—專業素養、職業倫理素養、人際素養、新媒介素養的劃分與其他編輯職業勝任力的研究相似,但更加明確細致。宏觀來看,新媒體時代的編輯素養承襲了傳統編輯素養的基因,保持了專業素養、職業倫理素養和人際素養的普遍性;微觀來看,新媒體時代的編輯素養在契合時政方針意識、統籌規劃、審美素養、堅守底線、自我提升精神、版權意識、認知能力和新媒體運營戰略等微觀素養上存在一定的不足。由于經歷、身份地位、既有價值觀等不同,學界、業界以及學生對于編輯素養的態度和評價各有側重。

統計學生、老師、編輯提及次級類別頻次比例可見三方在各個方面均有側重,在專業素養中,學生重視知識素養,老師重視政治素養,編輯重視專業技能;在職業倫理素養中,學生重視職業道德,老師重視職業情懷,編輯重視職業責任感;在人際素養中,學生重視社交對象,老師和編輯重視社交技能;在新媒介素養中,學生重視新媒介理論,老師和編輯重視新媒介技術。

4.2 新媒體時代的編輯素養需進行結構性改革

新媒體時代信息傳播呈現互動性、快捷性、大眾性和多元性的特征,受眾閱讀需求隨之智能化、多元化、社交化、碎片化發展,出版行業趨向融合化、數字化、品牌化、精準化發展。然而,新媒體時代信息環境嘈雜、規則混亂、粗制濫造、信息失真、同質化嚴重等問題也極為突出,編輯職業道德下滑、責任素養和專業素質缺失等重大問題成為行業隱患[33]。新媒體時代編輯行業需對編輯素養進行結構性改革,構建符合時代需求和用戶需求的編輯素養。

首先,對新媒體時代的編輯素養進行結構性改革要以新的編輯觀念重新定位編輯角色,在意識上占領改革高地,做到出版工作的人性化。新媒體時代編輯集傳統媒體編輯和新媒體編輯多重身份于一體,要達到“復合型”“一崗多能型”的標準,需重新定位自身角色,不能以傳統編輯簡單視之。目前對編輯的培養更重視專業技術能力和就業導向能力,而對編輯的職業核心素養融入明顯不足[34]。僅具備編輯相關的專業技術能力是不足以讓編輯勝任新媒體時代的編輯工作的,職業責任感及相應的知識理論更應該成為編輯的職業核心素養。絕大多數受訪者都認為編輯應該與時俱進,將傳統的編輯理念與信息化時代的新媒介技術相結合,將新媒介理論貫徹落實到新媒介理念和技術之中。

其次,對新媒體時代的編輯素養進行結構性改革還要加強學習以提升編輯能力和專業水平,做到編輯工作的專業化。編輯勞動是以體力勞動為基礎、腦力勞動為主的精神生產活動,這需要編輯在獲取信息、選題、組稿、審讀、加工、發稿、讀樣、宣傳、發行、運營等環節進行有觀察力、想象力、推理力、預測力、抽象力等思維能力的綜合調動[35]。不斷改進和完善編輯工作、不斷促進和提高編輯素養是新媒體時代編輯出版全體從業人員的應有之義,同時也是學界教育改革的關注重點。保持較高的政治意識、涉獵多種知識、選題策劃能力,提升契合時政方針意識、統籌規劃能力,有利于在政治上、業務上、內容上對作品進行篩選;保持新聞真實性、為用戶服務意識、開拓創新能力,提升審美素養、堅守底線,重視自我提升精神、版權意識,有助于創造更優質的內容;保持與用戶的關系和溝通交流的能力,提升認知能力,有助于提高效率服務大眾;保持多媒體技術和新媒體基礎認知,提升新媒體運營戰略,有助于符合時代發展需求,創造更多、更好的發展機會。

最后,對新媒體時代的編輯素養進行結構性改革還要提高新媒體編輯能力及運營能力,做到編輯工作的精品化。在保證政治站位不動搖的前提下,新媒體時代的編輯應秉持自我提升精神,培養一定的審美層次,掌握新興的媒體運營戰略;應開拓創新,發展創新思維,掌握多媒體技術,利用時下流行的各類移動社交軟件保持與用戶之間良好的互動關系,積極為用戶做好服務。但無論時代如何發展,政治素養永遠是第一位的,只有正確的意識才能引領正確的行為,才能反映優質作品的重要內涵。

注 釋

[1]周國清,陳暖.論編輯理想與理想編輯:基于新時期編輯人才素養的思考[J].中國出版,2019(6):33-37

[2]陳少志,祁艷紅,姚圓.新時代編輯職業素養的現狀調查與提升策略研究[J].出版科學,2020,28(4):5-14

[3][6][22]王兆國,唐伶俐.自媒體時代的編輯素養探究[J].出版科學,2017,25(1):52-55

[4]繆詠禾.編輯工作者的修養(摘要)[J].蘇州教育學院學刊,1985(3):52-55

[5]黃祖賓.編輯學研究的多維化:2018編輯學研究回顧[J].南寧師范大學學報(自然科學版),2019,36(4):110-114

[7]于洪飛.科技期刊學的編輯能力理論[J].編輯學報,2011(3):10-13

[8]劉選.基于冰山模型的期刊編輯專業成長路徑優化[J].編輯學報,2019(2):114-117

[9][21]吳紅巖,李文東,謝義忠,等.圖書編輯勝任特征模型的評價研究[J].人類工效學,2006(1):17-19

[10]羅立新.出版社編輯人員勝任力模型構建研究[D].廣州:暨南大學,2007:28

[11]鄔錦雯,馬紹奇,張敏強,等.圖書編輯人員勝任力素質測評的初步構建[J].心理學探新,2011(6):65-69

[12]李建新,郭立群.編輯能力研究[J].編輯之友,1994(1):31-33

[13][19][31]張佳蕊.新媒體編輯必備素養及角色轉變路徑初探:以奮斗新媒體編輯工作實踐為實例[J].新聞研究導刊,2020,11(17):10-11

[14]歐繼花,朱與墨.數字出版時代編輯素養的“變”與“不變”[J].湖南大眾傳媒職業技術學院學報,2015,15(3):57-60

[15]于國華.談編輯素養及提高[J].中國編輯,2013(4):21-25

[16]Hill,C.E.,Thompson,B.J.,& Williams,E.N.A guide to conducting consensual qualitative

research[J].The counseling psychologist,1997(4): 517-572

[17]楊萬慶.新時代編輯人才素養及增強路徑芻議[J].出版科學,2018,26(6):30-32

[18]王帥林.淺談編輯素養[J].中外企業家,2018(4):209-210

[20]鄭海燕.時代呼喚復合型編輯[J].中國編輯,2018(10):55-60

[23]李靜,游蘇寧.回歸本源:論新時期科技期刊編輯的基本素養[J].編輯學報,2017,29(3):210-213

[24]殷俊,李月起.論媒體融合背景下編輯素養提升[J].編輯學刊,2016(1):31-34

[25]徐維東,李宏葵.圖書編輯職業關系建模及分析[J].科技與出版,2010(05):58-60

[26]金兼斌,李楊.作為公民編輯的自媒體人:編輯專業主義的理想與實踐[J].出版發行研究,2019(3):9-15

[27]鐘曉紅,羅義.自主學習:“互聯網+”時代編輯素養提升新途徑[J].山西廣播電視大學學報,2016,21(4):72-75

[28]周暢.我國新媒體編輯勝任力模型構建研究[J].出版科學,2019,27(5):39-44

[29]覃華巧.全媒體出版語境下編輯應具備的核心素養和提升路徑[J].惠州學院學報,2020,40(5):107-110

[30]羅紅艷.媒體融合背景下高校學報編輯素養問題研究[J].新聞研究導刊,2020,11(20):192-194

[32]李科生,蔣志輝.“互聯網+”支持下的“立體化教材”開發探討[J].出版科學,2018,26(1):43-46

[33]黃曉峰.論當今編輯素養的缺失及應對措施[J].出版廣角,2017(9):48-50

[34]謝鑫,陳昱西.微電影創作對影視類專業學生職業核心素養培育的功能與路徑[J].電影評介,2020(4):109-112

[35]楊粵芳,歐繼花.編輯策劃勞動力濃度評析[J].湖南商學院學報,2009,16(1):57-60

(收稿日期: 2021-01-20)