建筑遺產預防性保護監測的實踐與經驗

曾楠

摘 要:預防性保護監測是推進文物建筑遺產向搶救性與預防性保護并重轉變的重要抓手,日益得到社會各界的關注和重視。寧波市保國寺將預防性保護理念應用于工作實踐,在國內較早啟動了寧波保國寺北宋大殿科技保護監測體系的研發,經歷了架構、更新、提升三個階段,其實踐經驗與存在問題值得遺產保護管理單位參考借鑒。

關鍵詞:建筑遺產;預防性保護;監測;實踐

“十三五”期間,我國實現了對建筑遺產由注重搶救性保護向搶救性與預防性保護并重的轉變。在此背景下,隨著預防性保護理念的深入與技術成熟,以及世界文化遺產申報對監測工作的要求等因素的推動,建筑遺產監測已經成為各級文物保護管理單位的重要工作內容之一。寧波保國寺北宋大殿在國內較早地開展了古建實時動態科技監測體系的構建,迄今已有十二年之久,系統梳理其實踐經驗與存在問題,將有助于建筑遺產預防性保護監測的持續發展與參考借鑒。

1 寧波保國寺北宋大殿遺產概況

保國寺位于浙江省寧波市江北區洪塘街道靈山山岙。據清嘉慶《保國寺志》記載,保國寺始建于東漢初年,原名靈山寺,唐廣明元年(880)重建并獲敕今額,后歷代屢有擴建修葺,現保存有唐宋以來至民國多個歷史時期的建筑遺址遺存。保國寺建筑遺產的精華是建于北宋大中祥符六年(1013)的大殿,宋代建成時為單檐歇山頂,三開間廳堂式架構,平面呈罕見的縱長方形,面寬11.9米,進深13.35米。清康熙二十三年(1684)加建下檐,形成面寬七間、進深六間的重檐歇山頂。

大殿清代外檐的遮蓋較好地保護了宋代架構,使其蘊含了豐富的歷史信息,是我國南方地區現存最為完整的早期木構建筑,成為見證11世紀初東亞地區木構營造技藝的代表性遺存。它不僅印證了我國第一部官方建筑典籍《營造法式》記載的拼合柱、蝦須拱、鑷口鼓卯等做法孤例,而且反映了宋朝文化大融合、科技大發展過程中的南技北傳,以及“海上絲綢之路”鼎盛背景下的建筑文化東傳海外等史實,對于研究古代中國官式建筑體系的發展脈絡、傳統建筑文化對外交流等均具有重要意義。因此保國寺1961年被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位,2016年被列為“海上絲綢之路·中國史跡”申報世界文化遺產點。

2 大殿保護監測體系的建構發展

基于探索古建科技保護之路的初衷,2007年保國寺保護管理機構提出改變保護手段,從“治”到“防”、從“抗災損”到“控災損”,聯合同濟大學等科研院校開始構建大殿科技保護監測系統,以便更有預見性地做好保護管理工作,這是一次真正意義上“防患于未然”的技術實踐,較虎丘磚塔、應縣木塔等以修繕為目的的監測更貼近預防性保護理念。該監測系統從建構發展至今大致可分為三個階段:

2.1 架構階段

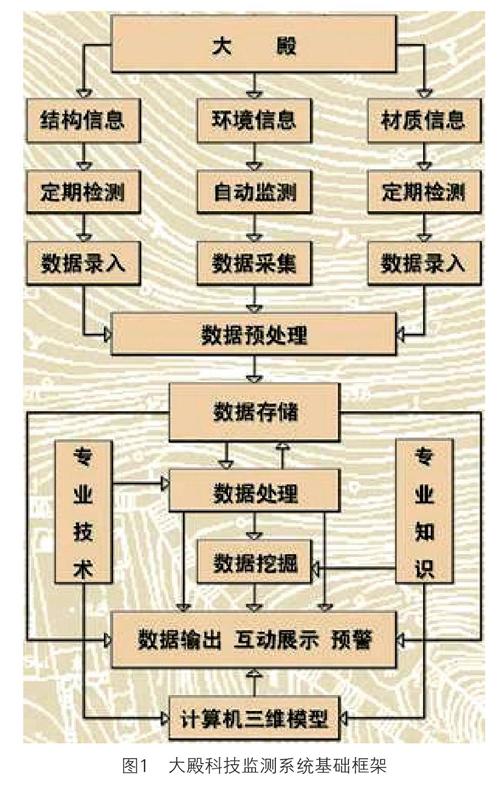

首先是完成系統總體框架(圖1)的設計,包括監測目標、指標分類、系統功能、數據處理流程等,基本貫穿指導了截至目前的整個研發過程。其次,重點利用計算機信息處理技術,對大殿的結構、環境、材質開展定期監測并數字化。其中,溫濕度、風速風向等自然環境指標實現實時監測,多個點位的監測數據通過有線傳輸方式直接被系統獲取;傾斜沉降等結構變形和材質糟朽、開裂、蟲害等仍然沿用傳統人工作業手段,一般以1年為周期實施監測后再手動錄入數字化信息。此階段的成效體現在國內率先實踐建筑遺產預防性保護理念的引領示范作用,驗證了科技監測系統的可行性和數字化傳感設備的高效性,積累了大量遺產本體與環境信息數據,同時也暴露出指標監測周期不匹配、存儲數據海量且冗余、相關性分析難度大、系統穩定性差等弊端。

2.2 更新階段

在系統框架搭建完成之后,隨著網絡傳輸、傳感測量、識別成像等新興技術的迅猛發展,主要是對監測技術手段進行了更新。具體包括:傳感設備性能的更新,初期采用數據有線傳輸方式的設備全部替代為無線傳輸,避免因信號通道阻塞導致數據丟失,設備靈敏度和數據穩定性大幅提升;實時監測種類的更新,新增了二氧化硫、PM2.5顆粒物等空氣狀態監測以分析建筑構件表面病害的來源,新增了地下地表水位、流量、流速等水文監測,以尋找大殿地基不均勻沉降的成因,特別是新增了宋構部分承重內柱的實時傾斜變形監測,以獲取大殿受到外部作用時主體結構的瞬時狀態變化;材質關鍵信息的更新,初期材質信息較為粗略,多是肉眼觀測取得的定性判斷,后采用阻力儀和應力波等無損微損檢測技術,獲得大殿內柱不同高度截面的內部斷層掃描圖(圖2),得以準確判斷其內部的糟朽損害現狀,此外還鑒定得到大殿結構用材的樹種配置情況等。

2.3 提升階段

2015年以來,大殿科技保護監測系統進行了兩次升級改造。一是移植現代建筑結構健康監測,先采用有限元分析建立大殿計算模型,模擬極端風荷載作用下大殿結構響應,確認需重點監測的柱梁構件部位,再引入分布式光纖光柵傳感技術,在大殿核心受力的中槽及變形顯著的后槽布設光纖回路,輔以物聯網環境監測,建立起長期服役的大殿結構應變實時監測(圖3)。二是開發專門的構件信息數據庫應用軟件,監測對象從建筑整體深入到構件單體,將大殿化整為零為400余組構件,以構件類型結合位置構成每組唯一的關鍵識別字段,配有圖照模型等圖形屬性,按需定制登錄殘損變形、材質退化、生物侵襲、構件缺失以及相應的維修措施、更換記錄等信息,進而為管理人員提供殘損快捷定位、全方位信息提取、現狀差異判斷、預防舉措制定、資料歸檔收集等監測相關操作的應用平臺,而針對研究者和參觀者則可提供評估研究、直觀展示等規范化服務。

3 預防性保護監測的實踐經驗與建議

3.1 架構應基于需求,不宜拿來主義

監測系統框架設計應充分調研評估監測對象存在的安全隱患、面臨的風險病害,結合建筑遺產獨特的情況,確定符合保護管理需求的系統架構,可以借鑒不同種類遺產的監測體系,但不能簡單套用,應基于實際抓住自身的主要問題癥結,設定覆蓋全面但有所關注的監測指標體系。保國寺大殿考慮增加地下水文監測,正是為了探究地基不均勻沉降的原因,從根源上解決整體結構歪閃的病害機理,避免“頭痛醫頭”式糾偏校正卻仍留有病灶。

3.2 指標應關聯對應,不宜頻度過高

建筑遺產病害關系復雜多樣,監測指標因此要定性考慮原因、結果的相互呼應,為傾斜變形等“因變量”至少設定一個以上的“自變量”,以便研究指標間的定量回歸關系,科學確定需采取措施的指標閾值,最終實現預防性保護監測的實際應用。“因變量”和“自變量”的監測周期必須相同或接近,但不要求每秒每分即產生一個監測值的頻率,因為高頻意味著數據海量冗余,存儲分析難度也會增加,可考慮病害顯著發展時短期高頻與穩定狀態下按需定頻相結合的變頻模式。

3.3 專業機構牽頭組織,不宜各自為政

保國寺大殿科技監測系統在多年建構過程中,依據專業特長選取了多個科研單位合作開發,采用技術手段不盡相同,監測數據格式有較大差別且分散存儲于多個終端平臺,重新歸整統一的工作量較大。因此,遺產管理保護單位宜在監測系統建構啟動時,即選擇橫跨文物遺產、建筑工程以及信息技術等多學科領域的,能夠及時掌握遺產保護和監測技術發展前沿趨勢的專業科研機構作為牽頭單位,協調合作各方,設計集成平臺,統籌建設進度等。

3.4 操作應人機互動,不宜全靠儀器

遺產監測技術大多是現代建筑工程安全環境相關監測檢測技術的跨界應用,理論上可行,但還處于探索驗證階段,可能存在技術不成熟、系統不穩定、安裝不便捷等諸多問題。故當前預防性保護監測體系還不能完全忽略遺產管理者的作用,一方面是對監測系統的巡查保養,確保監測儀器正常運行,穩定積累人工無法得到的高精數據,另一方面用傳統人工經驗式巡查作為必要補充,彌補尚無法實現儀器監測的指標,亦是驗證儀器數據準確與否的一把標尺。

4 結語

2019年,超強臺風“利奇馬”侵襲寧波,保國寺依靠大殿科技保護監測系統,重點關注風速、降雨等指標實時變化,特別是在臺風登陸后凌晨降雨量驟然升高時,及時采取措施啟動排水系統,組織人員清理溝渠,有效降低了山洪等地質災害破壞、損傷古建筑群的可能性。預防性保護監測的實踐成效由此可見一斑,但遠未達到設想的應用目標,還需相關部門在傳感傳輸、預警響應、決策分析、標準規范等領域繼續探索研究,建立更加完善的預防性保護監測體系,為建筑遺產保護傳承提供技術保障。