深挖地區(qū)民族根系,展民族文化風采

黃露

摘 要:一部中國史就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史,就是各民族共同締造、發(fā)展、鞏固統(tǒng)一的偉大祖國的歷史。在燦爛的歷史長河中,各民族努力發(fā)展民族文化,保留下來不少民族文化遺產(chǎn),這些遺產(chǎn)是寶貴的,也是重要的。尤其是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對于多民族共生互助的赤峰地區(qū)具有重要的歷史作用和經(jīng)濟推動價值,值得我們作為文化的傳承人去繼承、去發(fā)揚,讓更多的人了解到這些寶貴的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

關鍵詞:非物質(zhì)文化;民族地區(qū);民俗文化

赤峰是“以蒙古族為主體,漢民族為多數(shù),30多個民族聚居地區(qū)。”①它歷史悠久、文化燦爛,早在一萬年前就有人類在這里繁衍生息。隨著歷史的演進,各個少數(shù)民族在這里登上歷史舞臺,創(chuàng)造出獨具特色的民族文化。可以說眾多的民族文化滋養(yǎng)了赤峰大地,這些民族文化很多屬于非物質(zhì)文化,它們都是中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分,是一個國家、一個民族歷史發(fā)展的重要標志,是構(gòu)建中華多元一體多民族的堅定基石。但在經(jīng)濟高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化的今天,越來越多的民族文化尤其是非物質(zhì)文化正在逐漸消失,亟須保護。赤峰市政府尤其重視民族文化,2015年1月,在當時的赤峰市文化新聞出版廣電局主持下建立了赤峰市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心籌備辦公室,由此揭開了赤峰市的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作的序幕,并于2016年3月,經(jīng)赤峰市委市政府批準,正式成立赤峰市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心,自此赤峰市的民族文化有了管理部門,也有了正式的宣傳和保護的渠道。目前,赤峰市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心正在開展的工作有深挖赤峰市的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),組建文化遺產(chǎn)檔案,扶持非物質(zhì)文化傳承,宣傳和推廣民族文化。

1 赤峰市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作的開展

近年來,在認真貫徹習近平總書記關于保護傳承傳統(tǒng)文化的系列講話精神指導下,依據(jù)《中華人民共和國非物質(zhì)遺產(chǎn)法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護條例》,赤峰市政府及下轄的文旅局積極開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承工作,不斷增強我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的活力與影響力。

目前已經(jīng)建立了完善的旗縣級、市級、自治區(qū)級、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)四級名錄體系。經(jīng)過整理發(fā)現(xiàn),我市擁有國家級項目5項、國家級傳承人4人,自治區(qū)級項目66項、自治區(qū)級傳承人76人,市級項目150項、市級傳承人263人,旗縣級項目660項、旗縣級傳承人592人,建立了完整的非遺檔案。同時建立了保護宣傳公眾號,在實際推動民族保護工作的同時,也在網(wǎng)絡上不斷推進赤峰民族非遺文化宣傳,至今已推出400多期民族非遺文化宣傳的相關信息。

1.1 舉辦民族非遺展示展演活動,提高民族非遺文化社會影響力

以非遺為主題,樹立地方民族文化品牌。從2018年至2020年,民族非遺文化工作者先后在巴林左旗、翁牛特旗、巴林右旗舉辦三屆“永遠的牧歌”“激情牧歌”“唱響牧歌”昭烏達長短調(diào)民歌大賽。2019年春節(jié)期間,舉辦“唱響激情牧歌 講好非遺故事”昭烏達蒙古族長短調(diào)民歌傳承人演唱會。第十一屆、十三屆、十四屆紅山文化旅游節(jié)期間,還舉辦了“民族記憶”“永遠的牧歌”“匠心傳承 文旅赤峰”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專場演出。

發(fā)揮非遺活態(tài)傳承的獨特魅力,使之見人、見物、見生活,利用赤峰市現(xiàn)有資源,征集實物,建立“蒙古族非遺瑰寶展”“市級非遺項目精品展”“市級非遺剪紙展”等一系列民族非遺文化精品展,既是為赤峰廣大市民提供了一個親身體驗非遺文化的場所,也是民族非遺文化的知識寶庫,為非遺文化的記錄和保存奠定了基礎。

1.2 開展非遺研討和培訓,提升非遺理論高度

為擴大我市民族非遺文化影響力,打造地區(qū)民族文化品牌,提升理論高度,我市先后舉辦兩屆“昭烏達長短調(diào)民歌”研討會,在研討會上各位專家和非遺傳承人對長短調(diào)民歌進行了深入探討,也為民歌的發(fā)展和推動提出了有益的規(guī)劃方向。經(jīng)過此次研討,赤峰市相關部門籌劃出版《赤峰非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目名錄》《赤峰非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人名錄》《昭烏達民歌集》等系列非遺叢書,錄制《昭烏達經(jīng)典民歌集萃》音樂錄像光盤(圖1),以期在未來能保存下來更多的民族瑰寶。

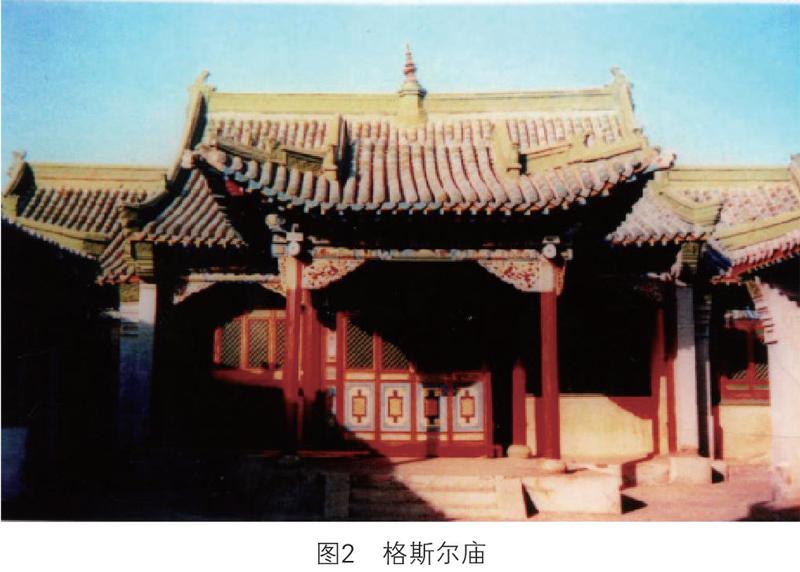

為提高非遺保護管理人員的業(yè)務能力,相關部門每年定期舉辦全市非遺管理人員培訓班,加強非遺保護人員的隊伍建設。與此同時,也在積極落實“中國非遺傳承人群研修研習培訓計劃”。目前正在推進校地聯(lián)合培訓,讓民族文化傳承人能夠走進大學,提升傳承人的理論基礎,進而有益于傳承人對于民族非遺文化的深刻理解,并進一步指導其傳承活動。2020年是赤峰市民族非遺文化承前啟后的一年,習近平總書記視察赤峰博物館時認真聆聽了赤峰市的民族非遺文化“巴林格斯爾”,并與各位傳承人親切交流,習近平總書記指出:“你們的演唱讓我們感受到歷史文化的厚重。56個民族不斷交流交往交融,形成了多元一統(tǒng)的中華民族。我們中華文明歷史悠久,是世界上唯一沒有中斷、發(fā)展至今的文明,要重視少數(shù)民族文化遺產(chǎn)的保護傳承。我今天來看你們,就是要表明黨中央是支持扶持少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和傳承的。”“《格斯爾》是中國少數(shù)民族三大英雄史詩之一,是蒙古族人民和藏族人民集體創(chuàng)造的同源異流的優(yōu)秀文化遺產(chǎn)”①,但格斯爾一般在草原深處廣為傳播,不如藏族的《江格爾》影響大。從這一天開始越來越多的媒體和文化學者、群眾能注意到《格斯爾》對于民族非遺文化來說是一個很好的展示、宣傳機會(圖2)。

1.3 組織開展非遺宣傳活動,展民族非遺文化魅力

赤峰市以“文化和自然遺產(chǎn)日”為契機,組織開展系列宣傳活動。2015年至2020年,先后舉辦以民族非遺文化為主題的展示、展演活動,將傳統(tǒng)民族音樂、傳統(tǒng)民族舞蹈、傳統(tǒng)戲劇等多種藝術(shù)形式搬上舞臺,將民族、傳統(tǒng)美食制作技藝、手工技藝展示給廣大群眾,進一步打造民族非遺文化的影響力,提高人民的保護意識,讓民族非遺文化成果走進尋常百姓家。

2020年的新冠肺炎疫情也對民族非遺文化造成了巨大影響,隨著旅游業(yè)的停擺,不少非遺傳承人沒有了生活來源。在這樣的現(xiàn)實情況下,赤峰市積極尋找新的銷售渠道,打造網(wǎng)絡銷售新模式,幫助非遺傳承人既解決了溫飽又實現(xiàn)了手工藝價值,進一步促進民族非遺文化的宣傳,讓更多的人“看見”。

1.4 打造民族非遺文化品牌,讓民族非遺文化“接地氣”

為了更好地將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入百姓生活,每年非遺工作者都會根據(jù)節(jié)假日和民俗節(jié)日,開展非遺進社區(qū)、進校園、進軍營、進企業(yè)、進基層等宣傳活動。2020年重點開展了“雙進”活動,即進校園、進社區(qū)。青少年學生是祖國的未來,在這里讓學生感受非遺傳統(tǒng)文化,撒下非遺傳承的種子。進社區(qū),喚起更多老人的兒時記憶,讓他們在老有所樂之余,也能將之傳遞、融入家庭氛圍中,使之感染更多的人。

2 民族非遺保護工作中存在的問題

隨著非遺保護工作的進一步深入,一些問題凸顯,主要表現(xiàn)在以下方面。

2.1 非遺專項保護資金投入不足

目前民族非遺文化已經(jīng)在保護發(fā)展之中,但是專項的保護資金尚需加大投入。赤峰市是各民族重要的聚居地,中華民族厚重的歷史文化與北方少數(shù)民族歷史文化在這里交匯融合,因此民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)眾多。加之赤峰轄區(qū)面積大,很多的民族非遺傳承者都集中在邊遠旗縣區(qū),他們的生活和傳承隨著經(jīng)濟的發(fā)展都處于等待扶持和保護之中。沒有足夠的專項經(jīng)費無法保證民族非遺文化的傳承發(fā)展,也無法調(diào)動傳承人的積極性,進而讓更多的傳承人受益。

2.2 尚缺整體、集中的展示場館。

赤峰作為民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要誕生地和傳播地,缺少一個集中展示本地區(qū)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的專門場館。建設相應的展示中心可以將之打造成赤峰地區(qū)的民族非遺文化展示地,向赤峰市民和廣大來赤峰旅游的群眾展示本地特色的民族非物質(zhì)文化,同時也能將之建設成構(gòu)建民族共同體和展示民族融合的宣傳陣地,也能給民族非遺文化傳承人提供相應的多媒體空間,讓民族非遺文化得到更好的展示。

2.3 工作人員不足,資源普查不夠深入,還有很多民族非遺文化亟須得到發(fā)掘和保護

目前赤峰市設立的非物質(zhì)文物遺產(chǎn)保護中心主要從事民族遺產(chǎn)文化保護工作,但由于編制限制,加之赤峰擁有眾多的民族非遺文化,人員嚴重不足。而且很多民族非遺文化在距離市區(qū)較遠的地方,需要各個旗縣區(qū)聯(lián)動,設立專門的人員整理和管理當?shù)氐拿褡宸沁z文化,才能保證民族非遺文化能夠得到充分的挖掘和重視。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是新興的文化項目,對于許多初次接觸的工作人員來講比較陌生,他們多在實際工作中掌握實踐知識,缺乏充分的理論知識成果。所以需要對普查人員定期培訓,提高理論認識,從大的視野角度來看待民族非遺文化這項工作。

3 對策和建議

3.1 完善政策法規(guī),加大資金投入

目前國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)關于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的法律稍顯不足,隨著國家對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和民族文化的重視,未來的法律、法規(guī)會逐漸健全。加之專項資金的投入和扶持,赤峰市民族非遺文化保護、傳承工作會越來越有條理化。

3.2 加強理論培訓,繼續(xù)深入開展普查工作

充分調(diào)動全國和自治區(qū)的專家學者到赤峰講學,培訓出一批專業(yè)的非遺工作者,并在旗縣區(qū)設立專門的部門配合市一級非遺調(diào)研工作,深入普查赤峰地區(qū)的民族非遺文化,幫助傳承人解決實際困難,相信赤峰地區(qū)的民族非遺工作能得到合理的發(fā)展,讓更多的傳承人收益。同時也積極通過口述史專家和民俗史專家的介入,保存、出版更多民俗非遺文化著作,不斷提高赤峰非遺的知名度和影響力。

3.3 加強非遺設施建設,抓好資源轉(zhuǎn)化工作

非遺的設施建設不僅是要建立專門的場館,還需要在各個旗縣區(qū)設立專門的場館和展示中心,讓每一個地區(qū)的民族非遺文化都能有展示的窗口,打造赤峰整體的民族非遺文化品牌,并將之提升到文化軟實力的建設中來。同時,在市政府的牽頭下,將每年的紅山文化節(jié)、旅游發(fā)展大會和赤子峰會作為產(chǎn)品推介出去,促進全市民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是各族人民世代相傳并被視為文化遺產(chǎn)的組成部分,具有重要的歷史、文學、藝術(shù)、科學價值。”①我們積極行動起來弘揚民族非遺文化,為構(gòu)建中華民族共同體貢獻自己的一份力量。