工程認證理念下土木工程專業課程混合式教學模式研究

曾聰 劉衛星 陳榕 程玲 李曰兵

摘? 要:土木工程是一個應用型較強的專業。在工程教育認證理念的驅動下,在疫情防控常態化的現實背景下,以東北電力大學土木工程專業開設的鋼結構設計課程為例,介紹了專業課程開展混合式教學設計的方法和和疫情期間的教學實踐經驗。研究表明,在工程教育認證理念下混合式教學模式可以更好地培養學生解決復雜土木工程問題的能力和團隊協作能力。

關鍵詞:工程教育認證;土木工程;混合式教學;成果導向教育

中圖分類號:G642 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)11-0123-04

Abstract: Civil engineering is a major with strong applicability. Considering the dynamics of the core ideaof? engineering education accreditation and the social background of the epidemic Prevention and control, methods and experience of developing professional curriculum about design of blended teaching are introduced in this paper, which bases on the courses of Steel Structure Design in Northeast Electric Power University. It is indicated that the blending teaching mode can better improve students' abilities on complex civil engineering problems solution and teamwork as well, which bases on teaching experiments during the epidemic and the core idea of engineering education accreditation.

Keywords: engineering education accreditation; Civil engineering; blending teaching; outcome-based education

一、概述

我國從2016年成為工程教育“華盛頓協議”的第18個成員國以來,工程教育認證工作開展的如火如荼。土木工程專業從1995年即開始開展專業評估,取得了良好的效果[1],經過多年摸索,很好地實現了由專業評估向工程教育認證的過渡。工程教育專業認證的核心理念是以學生為中心、以能力產出為導向和持續概念。這三大理念經過實踐證明,在提高人才培養質量方面成效顯著,已逐漸深入人心[2-3]。

混合式教學是面授與在線教學的有意融合[4],從MOOC(大規模在線開放課程)概念被國內接受,到“后慕課”時代的SPOC(小規模限制性在線課程)的強勢崛起,尤其是2020年,全世界都經歷了新冠疫情的考驗,一方面極大推動了這種教學模式在中國的發展步伐[5],但另一方面也面臨著迅速擴張所造成的“水土不服”和“生搬硬套”等問題[6]。如何引入工程認證核心理念,全面拓展混合式教學模式的內涵,提高混合式教學在學生能力培養方面的成效具有重要意義,也是高等教育研究者、實踐者和管理者應該共同關注的焦點[7-8]。

二、課程混合式教學設計

土木工程課程體系包括通識教育課、專業基礎課和專業課三部分,其中專業課普遍體現出理論性弱而實踐性強的特點。如《鋼結構設計》課程,該課程在大三下學期開設,40學時,其涉及的基礎理論已在之前開設的《鋼結構基本原理》課程中完成了學習。本文將以《鋼結構設計》課程為例,提出了將工程認證理念引入專業課程混合式教學設計的一種新模式,并介紹疫情期間課程的混合式教學探索和實踐。

(一)教學目標設計

開展課程教學設計首先需要明確課程的教學目標。從傳統角度來說,課程的教學目標在于使學生掌握鋼結構設計的具體方法,熟悉設計規范的應用和概念設計基本規定。在本專業開展了工程教育認證后,對課程在人才培養中的地位和課程教學內容進行了深度的分析,確定了以“問題分析能力、工程設計能力、團隊協作能力和終身學習能力”為導向的四位一體的教學目標,著重培養學生工程意識和解決復雜土木工程問題能力。具體如下:

1. 能夠通過文獻檢索和資料查詢,對鋼結構廠房、大跨結構和多高層結構的結構體系及主要構件進行選型和方案對比,并能夠確定合理的設計方案(支撐畢業要求中的第2條:問題分析能力);

2. 能夠設計符合構造要求的鋼屋架桿件和節點,能夠在了解荷載、鋼結構設計等相關技術標準的基礎上,設計鋼結構輕型門式剛架和吊車梁結構,并理解規范規程在設計中的作用和地位(支撐畢業要求中的第3條:工程設計能力);

3. 具備優秀的團隊協作能力(支撐畢業要求中的第9條:團隊協作能力);

4. 具備高效地自主學習能力(支撐畢業要求中的

第12條:終身學習能力)。

(二)教學設計思路

為了實現上述課程目標,基于工程教育認證理念,按照如下思路進行了課程的教學設計:

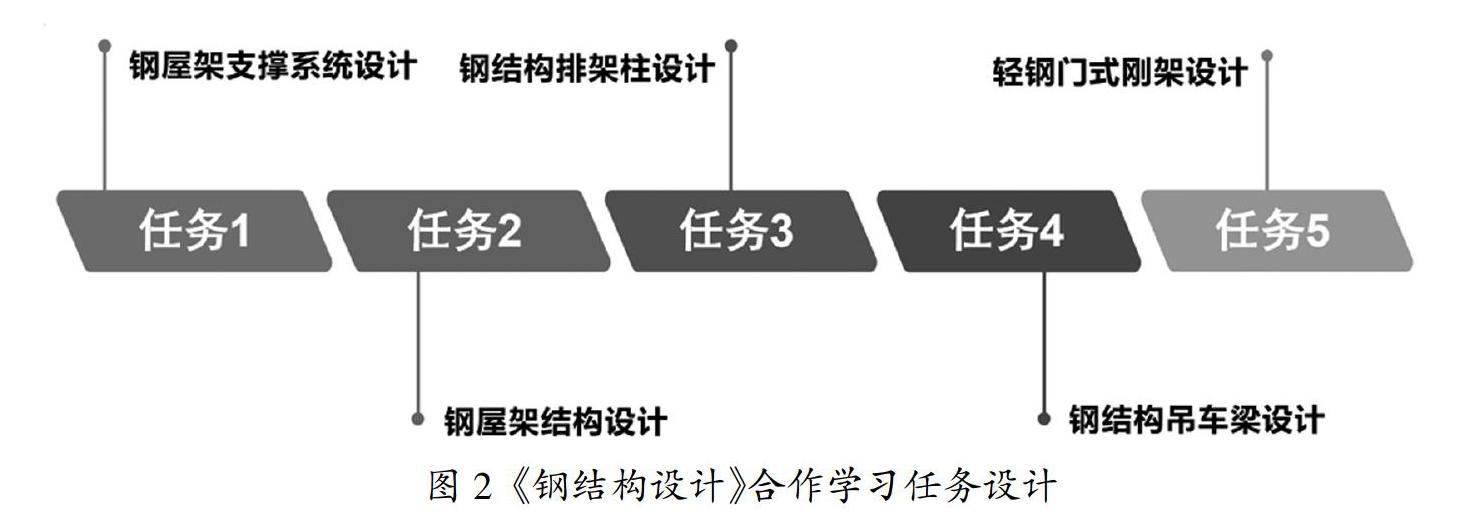

1. 以學生為中心,以能力培養為導向,重點培養學生解決實際工程問題的能力。將課程的核心教學內容設計為五項任務。學生是完成任務的主角,通過自學和團隊協作完成五項任務。教師主要扮演三個角色,第一,布置任務,并結合教材和規范,對設計的重點和難點進行講解;第二,組織學生進行討論,回答學生提出的疑問;第三,對學生完成任務的情況和存在的問題進行總結。

2. 注重課程的高階性、創新性和挑戰度的設計。設計的任務各組均不相同,任務具有開放性,體現復雜土木工程問題,工作量飽滿,不提供“模板”,需要學生花費較大精力,經過深入思考、討論和文獻查閱工作才能完成,具有較高挑戰度。

3. 注重團隊協作能力的培養,各任務環節都要求通過團隊協作的方式完成。

4. 積極探索課程思政在鋼結構設計課程中的實施方案。

(三)信息技術在混合式教學中的應用

通過“線上MOOC+線上面授+線下學習監控+線下討論”四個平臺開展疫情期間的SPOC混合式教學:

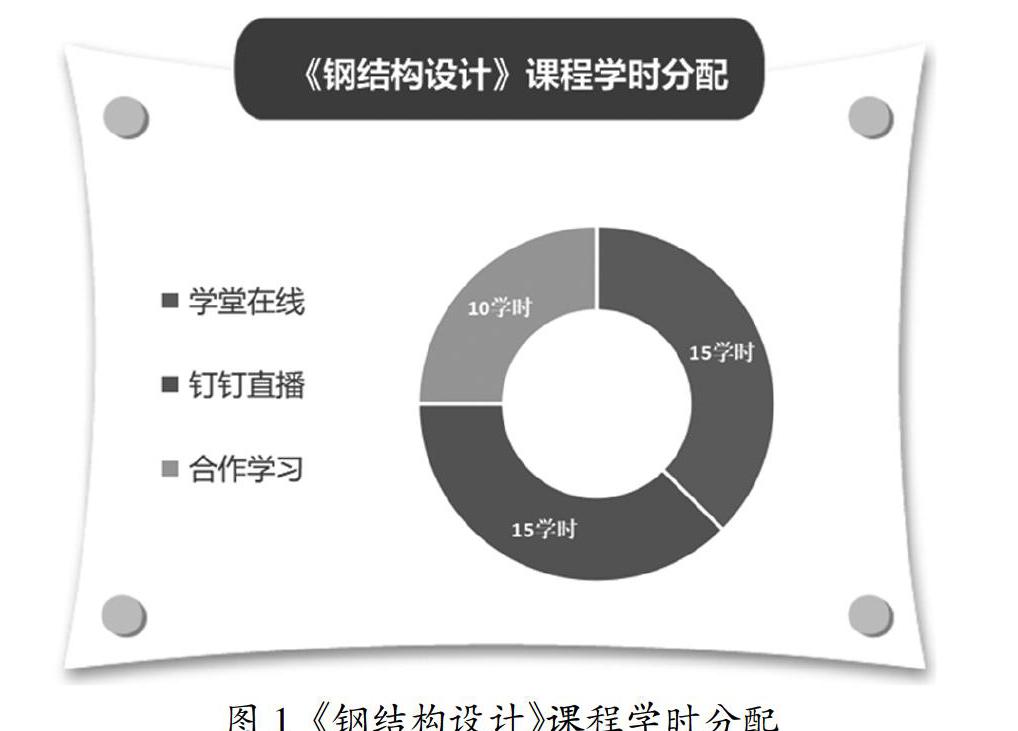

1. 平臺1:“學堂在線平臺”,作為學生進行線上慕課學習的主要平臺。MOOC選用了西安建筑科技大學楊俊芬等老師主講的“鋼結構設計”課程。

2. 平臺2:“釘釘直播平臺”,作為對學生進行線上面授的主要平臺。用于課程總結、難點講解、重點強調和課上答疑討論。

3. 平臺3:“超星網絡教學平臺(學習通)”,作為學生線下學習和教師對學生學習質量監控的主要平臺。用于課程資源發布(包括課程ppt、教學視頻、規范、圖集和設計手冊等參考資料)、課堂管理、測驗、作業布置和提交。

4. 平臺4:“聊天軟件平臺(QQ群/微信群)”,用于發布通知、線下答疑和合作學習討論。

鋼結構設計課程共計40學時,MOOC,直播課和合作線下學習的比例如下圖1所示。

(四)課堂教學設計

為了確保MOOC學習的效果,加強對學生混合式學習的引導和監控,“面授”環節是不可或缺的。一般情況下,面授應該在線下“面對面”進行,主要進行課程重難點解析,答疑,作業總結和布置任務等。在疫情背景下,可以采用包括釘釘直播、騰訊會議等平臺進行。

網絡直播課可分為三類:第一類為成果展示與任務總結型直播課堂;第二類為重點知識講解強調型直播課堂;第三類為答疑討論型直播課堂。

第一類:成果展示與任務總結型直播課堂,共8學時。其中,鋼屋蓋設計的兩個任務(任務1和任務2)完成后,用4學時進行展示和總結;吊車梁設計(任務4)完成后用2學時展示和總結;輕鋼結構設計(任務5)完成后用2學時展示和總結。

第二類:重點知識講解強調型直播課堂,共5學時,對五個任務相關的重點、難點,分別用1學時進行講解。

第三類:答疑討論型直播課堂,共2學時,期中安排了一次針對鋼結構屋蓋設計的討論答疑,期末安排了一次針對吊車梁、輕鋼結構、大跨結構設計的討論答疑。

另外,為了體現以學生為中心和能力導向,發揮課程對學生的團隊協作能力的培養,本課程共設計了5個循序漸進的合作學習任務,如圖2所示。這些任務不是簡單的課后作業,任務中體現了開放性、綜合性、創新性和挑戰性,不是簡單的套用公式就可以完成的,也不是一個人就可以完成的,需要學生充分的發揮主觀能動性和團隊合作完成。雖然只安排了10個學時,但學生需要花費數倍的時間去思考和準備,具有一定的挑戰性。

使用了學習通中的“分組任務”功能,每2-3人為一組,每個小組都要求建立自己的微信群聊,方便合作學習的溝通交流。這種合作學習的方式可以極大調動學生的學習熱情,鍛煉學生解決問題的能力和團隊協作能力。

(五)評價體系與過程考核

正常情況下,課程的期末成績由以下三部分組成:

1. 期末試卷(50%),主要考核學生對概念設計的理解和對重要規范條文的運用能力,題型參考注冊結構工程師考試試題。

2. 合作學習表現(25%),其中每次學習任務的完成情況占5分,由教師進行評分,小組所有人都得到同樣的分數。另外,期末由組員依據各自在合作學習中的表現進行互評,結合教師課堂觀察,對學生在小組中的表現給予評價,并依據評價結果對合作學習表現得分進行折減。

3. 自主學習表現(25%),其中慕課學習表現占10分,由結課后學生給出平臺的成績明細截圖確定;網絡教學平臺測驗占10分,依據學習通的5次課堂測驗成績給出;網上討論占5分,依據學生在課程QQ群發言的活躍度評價。

由于疫情原因,期末考試這種考核方式效果不佳,因此對考核評價方式進行了調整,取消了期末考試,建立了能夠綜合衡量學生疫情期間線上學習表現的成效的評價體系。課程的期末成績由以下三部分組成:

1. 合作學習表現(占50%),其中每次學習任務的完成情況占10分,由教師進行評分,小組所有人都得到同樣的分數。另外,在結課后,由組員依據各自在合作學習中的表現進行互相評價,依據互評結果給定合作學習表現的貢獻系數。組員互評結果分為四檔,A(能引領小組完成任務),貢獻系數為1.0,B(能積極參與小組任務,做出重要貢獻),貢獻系數為0.8,C(能參與小組任務但積極性不足,對任務有貢獻),貢獻系數為0.6,D(拒絕參加小組任務,對任務沒有貢獻),貢獻系數為0。將貢獻系數與合作學習任務成績的乘積做為這部分的成績。

2. 自主學習表現(占30%),其中“學堂在線”學習表現占10分,由結課后學生給出平臺的成績明細截圖確定;課堂測驗占10分,依據學習通的5次課堂測驗成績給出;釘釘直播平臺課堂提問表現占5分,由教師記錄;QQ群的討論參與情況占5分,由QQ群統計的學生發言活躍情況判定。

3. 學習成果答辯(占20%),主要考核學生對概念設計的理解和對重要規范條文的運用能力,采用釘釘直播的在線會議功能進行。答辯包括1道必答題和1道選答題,必答題由教師制作題庫和題簽,學生抽簽答題,重點考核學生對課程重要概念和知識點的掌握,以考核“術”為主要目標,即重點考核學生怎么做的問題;而選答題具有一定難度,需要學生對概念有較深的理解,以考核“道”為主要目標,重點考核學生為什么做的問題。另外,通過答辯,教師也可以判斷學生互評結果的可靠性。

(六)引入課程思政

2020年3月7日,福建省泉州市一鋼結構賓館發生倒塌,本課程立刻布置作業,讓學生上網檢索事故原因,并安排學生觀看了一些事故視頻。并安排了專題課,為學生講解賓館倒塌的原因。一方面,對事故原因的分析使他們對鋼結構穩定、結構體系概念等的理解更深了一層;另一方面,事故造成29人死亡的事實和現場的一片廢墟對學生造成了巨大的沖擊,使他們更加認識到了作為一名土木工程師身上的責任之重。這項教學活動很好地將課程思政融入了教學中,起到了很好的效果。

三、混合式教學成效

(一)直播課堂效果

直播“面授”是在學生開展了自主學習和合作學習之后進行的,教師對重難點的講解更有針對性,學生能夠帶著問題聽課;針對作業和合作學習任務的講解也能讓學生對號入座,清楚找到自己作業中的問題;答疑環節能夠及時回答學生的疑問。學生整體上對直播面授這種形式是非常認可的,認為這種方式與線下面授基本能夠達到“實質等效”。

(二)慕課學習效果

慕課學習后臺具有大數據統計功能,可以監測學生的學習效果。期末統計后,學生均觀看慕課視頻時間12.7小時,課后習題平均得分率83%。學生們對慕課的反響都很好,覺得慕課“重點突出”“可以重復多次學習”“資源豐富”等。

(三)合作學習效果

使用學習通進行合作學習任務的布置、提交和評分,確保按時提交合作學習成果,從提交的成果看,雖然任務很重,但學生完成的都非常認真,圖文并茂。在完成任務的過程中發現問題,看慕課、找資料、同學間討論、問老師等,真正做到了“做中學”,學生解決復雜工程問題的能力得到了很好的鍛煉。學生能夠根據任務進行合理的團隊分工,團隊協作能力也得到了很好的鍛煉。

(四)線下討論效果

使用騰訊QQ群作為線下討論的主要平臺,布置討論任務,60%以上的學生能夠在群眾積極發言討論。針對泉州鋼結構賓館倒塌的討論除了讓學生對鋼結構穩定有了更深層次的理解外,也有效培養了學生的責任感。另外,QQ群自帶的成員管理功能也為定量統計學生討論的活躍度提供了方便。

四、結束語

綜上所述,混合式教學模式統籌利用了各類網絡教育和服務平臺,絕大多數學生都能夠積極參與和反饋,學習效果較為理想,從學生的反饋看,多數同學對線上教學效果非常滿意。但從持續改進角度,在結課之后也采集了學生的反饋意見。學生反映的問題主要集中在以下幾個方面:

1. 團隊合作學習中,隨機分組的方式使組員之間不熟悉,也有個別組員參與度不高。

2. 課程合作學習任務較大,尤其是多門課程同時開展混合式教學,學習壓力較大。

可見,合作學習中小組預熱是非常有必要的,另外,混合式教學模式也未必就要每門課都采用,這樣會加重學生的學習負擔。本文提出的混合式教學模式仍存在著一些不足,在新常態背景下,如何進一步凝練抗“疫”期間混合式教學的模式的特色仍值得繼續研究。

參考文獻:

[1]畢家駒.中國工程專業評估的過去、現狀和使命——以土木工程專業為例[J].高教發展與評估,2005,21(1):40-42.

[2]郭琦,尹海軍,閆雯,等.工程教育專業認證中核心理念驅動下的“混凝土結構設計原理”課程建設研究[J].教育教學論壇,2020(20):223-225.

[3]葉樹江,袁海燕.適應認證要求推進工程教育問題學習(PBL)教學模式實施[J].黑龍江高教研究,2016(2):171-173.

[4]Garrison D.R., Vaughan N. D. Blended Learning in Higher Education: Framework,Principles and Guidelines[M]. San Francisco: Jossey, Bass, 2008.

[5]李逢慶.混合式教學的理論基礎與教學設計[J].現代教育技術,2016,26(9):18-24.

[6]甘容輝.高校混合式教學法存在的問題及改進措施[J].黑龍江高教研究,2016(7):174-176.

[7]鄧敏.“互聯網+”背景下“雨課堂”混合式教學模式的應用研究[J].高教學刊,2019(9):100-102.

[8]段珊珊.基于翻轉課堂理念線上線下混合式教學實踐探索[J].高教學刊,2017(9):124-125.