環境類課程“互聯網+思政”教學設計與創新

楚純潔 周金風

摘 ?要:利用“互聯網+”時代的新媒體、新方法,將互聯網與環境教育教學深度融合,研究環境類課程思政教育改革與創新的若干關鍵問題。在厘清環境類課程思政元素的基礎上,從思政育人目標、思政切入點、思政元素、育人方法和載體等方面進行教學設計,然后從提升課程團隊教師的“互聯網+課程思政”素質與教學本領、建設完善網絡課程思政教育資源、構建“互聯網+課程思政”的教學新模式等3個方面提出了環境類課程“互聯網+思政”教學創新路徑,以期引導大學生正確認識人與自然的關系,并有助于學生形成良好的環境理念、思維和視野。

關鍵詞:互聯網+思政;環境類課程;教學設計

中圖分類號:G641 ? ? ? 文獻標志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2021)10-0082-04

Abstract: By new media and new methods of "Internet +" era, we will deeply integrate internet with environmental education, and study some key issues in the reform and innovation of ideological and political education in environmental courses. On the basis of clarifying the ideological and political elements of environmental courses, the teaching design is carried out from aspects of education goals, entry points, ideological and political elements, educational methods and carriers. Then, teaching innovation path based on Internet plus ideological and political education is proposed from three aspects: improving the quality and teaching skills of the course team, constructing and improving the online curriculum ideological and political education resources, and constructing a new teaching model of "Internet + curriculum thinking and politics". Through these measures, it is expected to guide college students to correctly understand the relationship between human and nature, and help students form a good environmental concept, thinking and vision.

Keywords: internet plus ideological and political education; environmental courses; teaching design

“互聯網+”時代的時政信息發展呈現爆炸式增長,為人們在日常生活中接觸到各種各樣的時政信息提供了更多的可能。習近平總書記指出:“互聯網突破了課堂、高校、求知的傳統邊界,對學生的影響越來越大[1]。”截止2019年6月,我國在線教育用戶規模達2.32億,占網民整體的27.2%。2019年《政府工作報告》明確提出發展“互聯網+教育”,促進優質資源共享[2]。而充分利用互聯網信息化的優勢,促進高校思政教學進一步優化和完善,是現在高校思想政治教育課程改革的重要途徑。2020年初爆發并持續至今的新冠疫情在全世界迅速蔓延,在當前形勢下,如何把握“互聯網+”以及由此帶來的機遇和挑戰,將互聯網運用到教育教學中,優化高校思政教育教學模式,使學生主動學習,進而提升教育教學的吸引力和創造力,形成“互聯網+課程思政”的有效機制,成為目前思政教育需要關注和探討的理論與實踐問題。

環境科學是一門解決人類社會所面臨的環境污染和環境破壞問題的基礎理論和應用并舉,且跨地理學、化學、醫學、生物學等多學科的交叉學科。環境類課程及相關專業具有課程思政教育得天獨厚的學術和教學優勢[3]。環境類課程具有極其豐富的思政元素,比如我國正在進行的生態文明建設、美麗中國建設等,都深刻地揭示了人與自然共存的世界觀、人類命運共同體的理念,以及重塑人與自然和諧共生的生態文明思想。黨的十九大報告中還把“堅持人與自然和諧共生”作為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略之一。由此可見,利用環境類課程加強大學生思政教育,是思政教育進專業課堂顯性和隱性相結合、思政教育與專業教育協同育人的極佳范本,對于加強大學生生態文明價值觀、家國意識、社會責任意識、創新意識的培養,對大學生環境教育、踐行社會主義核心價值觀具有重要意義。

《環境科學》(不同高校名稱不盡相同,如《環境科學概論》《環境學》《環境科學導論》《環境科學原理》等,本文通稱《環境科學》)是環境類課程的基礎性課程,不僅是環境類、地學類等專業的一門重要基礎性專業課程,而且也被很多高校列為面向全校開設的通識課程。由此可見,《環境科學》課程是大學生環境教育的重要組成部分,是加強大學生環境教育、提高全民環境意識的重要途徑。2020年5月28日,教育部正式下文發布了《高等學校課程思政建設指導綱要》(教高[2020]3號),綱要中規定了課程思政建設的目標要求和內容重點以及結合專業特點分類推進課程思政建設的要求。基于以上考慮,本針對高校課程體系和教學實踐中長期存在的“思政課”與專業課程之間“兩張皮”現象的“痛點”[4],在尊重環境類課程自身建設規律的前提下,以《環境科學》課程為例,充分利用“互聯網+”時代的新媒體、新方法,以更具親和力的形式將互聯網與環境教育教學深度融合,研究環境類課程思政教育改革與創新的若干關鍵問題,在實現課程的知識傳授、能力培養等基本功能的基礎上,挖掘并凸顯其價值引領功能、德育功能,不斷優化課程建設,并在教學實踐中應用,以更好引導大學生正確認識人與自然的關系,讓專業教育教學更加符合學生發展需求,并有助于學生形成良好的環境理念、思維和視野。

一、環境類課程的思政元素

環境類課程具有極其豐富的思政元素,比如辯證唯物主義世界觀、生態文明和人類命運共同體理念與建設美麗中國,以及在環境保護工作中所體現出來的家國意識、社會責任意識和創新意識等。黨的十九大報告中還把“堅持人與自然和諧共生”作為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略之一。在專業知識和能力培養過程中,深入挖潛和豐富環境類課程中的思政元素,加強學生道德品質和生態環保意識的培養,對于加強大學生生態文明價值觀、家國意識、社會責任意識、創新意識的培養,對大學生環境教育、踐行社會主義核心價值觀具有重要意義。

二、《環境科學》課程“互聯網+思政”教學設計

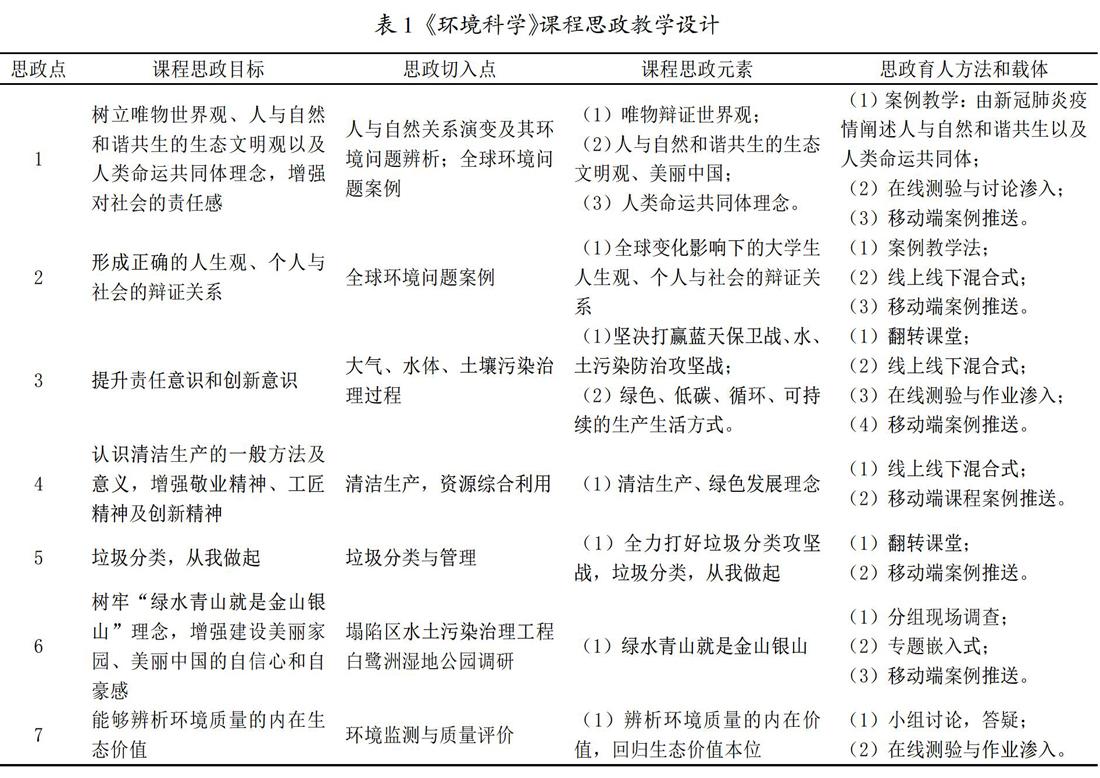

高校課程思政與“互聯網+”的融合,是利用互聯網技術對課程進行重構和優化,催生教學內容、教學方法的深刻變革[5]。結合《環境科學》的課程特點,充分挖掘課程蘊含的思政元素,合理規劃和設計思政元素融入點,并在“互聯網+”框架下設計思政育人的方法和載體,教學設計如表1所示。由表1可見,《環境科學》課程從7個方面設定思政育人目標,這7類思政點分別嵌入課程導論、全球環境問題、環境要素污染與防治、環境監測與評價、資源環境實踐調查綜合訓練5大專業內容模塊。為增強大學生課程思政效果、增強其自主學習的積極性與主動參與下,在思政育人方法和載體上加強“互聯網+”技術與方法和運用(表1),主要采用案例教學法、線上線下混合式、在線測驗與討論滲入、移動端案例推送、分組現場調查、小組討論,答疑等教學方法,這樣不僅可以增大課程思政教學比重,提高思政教學的靈活性,還不致壓縮課堂專業教學的內容與時間,可以避免因課堂教學思政教學比例過高而沖淡專業教學的隱憂。

三、《環境科學》課程“互聯網+思政”教學創新路徑

(一)提升課程團隊教師的“互聯網+課程思政”素質與教學本領

對于很多專業課教師來說,課程思政實施的難點在于理論不熟悉、方法不知道、融入沒以驗,不知如何將社會主義核心價值觀展開分析并與專業教學內容有機結合,這就需要學習哲學、十九大報告、全國教育大會精神以及職業素養等相關知識點,從多渠道拓展專業教師的課程思政育人的素質與教學本領。尤其在“互聯網+”時代,專業教師本身不僅要學會并充分利用“互聯網+”下的現代化互聯網手段與平臺不斷提升自身理論水平與素質,更要在育人實踐中將“互聯網+思政”充分融入到專業課程教學中。就《環境科學》課程來說,提升課程團隊教師的“互聯網+課程思政”素質與教學本領主要采取以下創新路徑:

1. 以馬克思主義學院思政課專業教師和學生輔導員做課程思政專業示范課的共建人,組建由《環境科學》專業教師、思政專業教師、輔導員教師組成的課程思政混編協同團隊。定期組織課程團隊教師進行線上線下交流研討,深入挖掘《環境科學》課程中所蘊含的思政元素,整合學工系統、教學系統課程思政資源,進行廣泛深入的梳理和設計。課程團隊研討的重點應放在:課程團隊要從課程研究開始,探索課程思政與習近平新時代中國特色社會主義思想進課堂、進頭腦的一體融合,凝練課程教材的思政元素;課程團隊要聚焦思政要素,遴選課程知識點,構建一體化設計、深度融合的知識體系,避免出現“兩張皮”現象。

2. 利用《學習強國》、微信公眾號等移動端新媒體網絡平臺,及時學習《學習強國》APP、《人民日報》、《光明日報》、《中國環境》等微信公眾號新推送的內容,加強課程團隊思政學習,不斷提高自身政治修養,注重建設具有自覺“育德意識”和較強“育德能力”的教師隊伍。

(二)建設完善網絡課程思政教育資源

資源建設是“互聯網+課程思政”思政示范課程改革和建設的重點。《環境科學》本身就是“綠色”的課程,蘊含著極為豐富的思政元素:包括唯物主義辯證觀、世界觀、生態文明和人類命運共同體以及美麗中國建設理念,以及在環境保護工作中所體現出來的家國意識、社會責任意識和創新意識等。遵循“開放、共享”的理念,將線下與線上相結合,推行“互聯網+環境教育”新模式,建設和完善網絡課程思政教育資源,促進教學內容的革新、教學方式的變革和教學模式的創新。在網絡課程建設過程中為確保教學效果,進一步豐富和完善媒體素材、課件、題庫、隨堂測驗、文獻資料、教學案例等資源,并且結合重構的《環境科學》課程思政教學體系,以文本、圖片、音視頻、動畫、微課、鏈接等形式在相關網絡教學資源中均融入思政元素和內容,且不定時更新和補充。

(三)構建“互聯網+課程思政”的教學新模式

在“互聯網+課程思政”框架下,探索網絡在線課程、移動終端互聯網平臺、新媒體技術運用等互聯網技術與第一課堂相結合,構建線上線下混合課堂為支撐的課程思政教學模式,多模式多手段結合促進教學方式變革。

1. 加強網絡資源建設與課堂教學的問題導向

問題導向學習是一種能夠有效提高學生解決問題能力,以及培養學生創新意識和創新能力的教學方法[7]。每部分內容的學習,都要明確讓學生解決什么問題,而不是看什么內容,以“問題”為中心,以“問題情境”為切入點,引導學生自主發現、分析和解決問題,提高學生的問題意識和問題解決能力。

2. 多模式多手段結合促進教學方式變革

以《環境科學》網絡課程資源為依托,積極開展線上線下式混合教學。創新教育教學方法,將特色案例教學、翻轉課堂、BOPPPS等教學模式引入課堂;課外自主學習時間,學生有疑問可采用在線直播答疑、在線互動(釘釘群、QQ群)等手段,發揮學生的積極性與主體性。

3. 移動終端《環境科學》課程思政教學平臺運行

截止2019年6月,手機在線教育用戶規模達1.99億,占手機網民的23.6%,占全部在線教育用戶的85.8%[2]。因此,開展移動端大學生思政教育已是大勢所趨。創建和運作微信公眾平臺,基于智能移動終端的“雙微”平臺(微信公眾號平臺和微信小程序)開展《環境科學》思政教育第二課堂,以圖文、視頻等形式推送出環境保護熱點、難點問題分析以及時事案例等在線教育資源,學生可以通過移動終端快速方便地獲取信息,給予學生正確的世界觀、價值觀導向。教師自身要博覽網上資源,并對這些資源進行篩選,挑出最適宜學生擴展視野、了解前沿、了解不同觀點的內容供學生學習。除自主推出一些在線資源外,目前一些權威的官方微信公眾號、APP資源,如《學習強國》《中國環境》《環境問題觀察》等,每天都會發布前沿性、熱點性話題資源,可以根據教學內容與進度有選擇性地通過《環境科學》課程思政教學微信平臺轉發推送,讓學生可以“環保有疑問,網上找課堂”,同時學生可以極強的情感共鳴和積極的參與精神,在潛移默化中塑造自我的品性[8]。

4. 突出實踐育人

思政育人不僅體現在課堂上,通過實驗、實踐教學可以達到更好的育人效果。比如通過布置一項資源環境調查項目,如當地工礦區(水、土壤、大氣、固體廢物)污染與修復等,進行調查、分析,寫出調查報告,一方面可以使學生形成團隊合作,自主生態環境調查;另一方面,可以激發學生學習興趣,理解環境污染治理的過程性以及樹立實現綠水清山的信心,增強建設美麗家園、美麗中國的自信心和自豪感。

5. 加強課程思政教學效果全方位監控與評價

課程考核方式進行了重大調整,注重考核的過程性,以增強學生平時學習的自主性與全員、全過程參與性。

(1)思政元素滲透教學運行全過程。不僅在教學環節要滲透思政元素,在備課環節,也要做到不僅要備課程,還要備思政,確保思政內容進《環境科學》課程教案、進課堂、進課程考試卷。

(2)加強網上資源考核。針對網絡課程資源、移動端推送資源,仍然以問題為導向,學生可以通過學習通APP、微信、QQ或超星網絡教學平臺等自帶的討論區,發表自己的看法或質疑,對于一些探索性的開放課題,組建學習小組(如QQ群、釘釘群等)進行合作式討論學習。網上學習過程作為平時成績計入課程考核。同時,網絡課程平臺上適時推出的作業、測驗等成績計入課程考核,并將部分平時作業、測驗題目納入期末考試題,引導學生全過程性學習。

(3)展示學生成果。在網絡課程教學平臺設置學生成果展示專版,此版以專欄形式對課程學習過程中的作業、野外調研、成果報告以及學習狀態等進行擇優發布展示,搭建相互學習環境、給予學習成就感的環境、構成協同向前的環境。

四、結束語

利用環境類課程加強大學生思政教育,是思政教育進專業課堂顯性和隱性相結合、思政教育與專業教育協同育人的極佳范本。2020年初以來新冠肺炎疫情的全球性擴散倒逼著“互聯網+教育”的迅速普及,而“互聯網+思政”模式下課程思政教育也將成為常態。在厘清環境類課程思政元素的基礎上,從思政育人目標、思政切入點、思政元素、育人方法和載體等方面進行教學設計,然后從提升課程團隊教師的“互聯網+課程思政”素質與教學本領、建設完善網絡課程思政教育資源、構建“互聯網+課程思政”的教學新模式等3個方面提出了環境類課程“互聯網+思政”教學創新路徑,以期引導大學生正確認識人與自然的關系,并有助于學生形成良好的環境理念、思維和視野。

參考文獻:

[1]習近平.把思想政治工作貫穿教育教學全過程開創我國高等教育事業發展新局面[N].人民日報,2016-12-09(1).

[2]國家互聯網信息中心.第44次中國互聯網絡發展統計報告[R].2019.

[3]張勇,胡詩朦,陸文洋,等.生態環境類專業的課程思政——以“環境問題觀察”MOOC建設為例[J].中國大學教學,2018(6):34-38.

[4]許瓊波.基于協同育人機制的高校課程思政建設研究——以某高校“工程項目管理”課程為例[J].教育現代化,2019(37):225-226,253.

[5]劉淑慧.“互聯網+課程思政”模式建構的理論研究[J].中國高等教育,2017(Z3):15-17.

[6]楊祥,王強,高建.課程思政是方法不是“加法”——金課、一流課程及課程教材的認識和實踐[J].中國高等教育,2020(8):4-5.

[7]陳慶章,劉維超,宦若虹,等.問題導向學習(PBL)及其在計算機網絡課程中的實踐[J].高等農業教育,2010(7):60-63.

[8]楊劍釗,許一飛.論自媒體在高校思想政治教育中的功能定位及優化路徑[J].思想政治教育研究,2016(8):89.

基金項目:平頂山學院教學改革研究項目“環境類課程‘互聯網+思政教學改革與創新”(編號:2018-JY47);平頂山學院課程思政示范課程“環境科學”(編號:2020KCSZ12)

作者簡介:楚純潔(1978-),男,漢族,河南葉縣人,博士,副教授,研究方向:自然地理、生態環境演變。