高三學生地理學習反思能力的培養研究

趙汝倩 陳朋禮

【摘要】在新課程改革不斷深入的今天,廣大教育工作者已經意識到了教學反思的重要性,反思會使教師認識到自身的優點和不足,是不斷強化教學效果的重要手段,是不斷提高自身專業素養和教學水平的重要途徑,但是很多教師卻忽略了學生學習效果的鞏固也需要不斷的進行反思總結。所謂“教學相長”,教學過程是教與學有機融合過程,教師主要組織教學的主導,但學生才是教學中的主體,現代教學已逐漸把重心由教師的“教”轉向學生的“學”,更加注重學生在學習中主體性的發揮。因此,教學中教師在注重自我反思的同時,更應關注學生的學習反思,培養學生的反思能力,提高學習效率,這對于高三的學生來說極為重要。筆者長期從事高三一線教學,在教學過程中發現學生學習地理的效率比較低下,在學習過程中存在諸多困惑如:1.老師講的時候懂,自己做不會;2.題目做了不少,變一下就不會;3.會而不對,對而不全;4.總是一錯再錯等。究其原因,我想除了山區學生地理學習的基礎比較薄弱以外,很重要的一個原因是,學生沒有形成一種良好的學習習慣,沒有及時的反思消化,沒有提高自己的學習能力,只是被動的學習,而缺乏主動的對知識進行建構,提升自己的學習能力和思維品質。對于高三的學生來說,提高學習效率和學習能力是中心工作,而反思能力的培養和提高又是確保學習效率的核心。目前,國內外的研究主要著眼于教師對教學的反思,以促進教師的專業成長而提升教學水平,而把學生反思能力培養作為研究對象的比較少,筆者為了積極響應新課改“改變學生的學習方式,促進學生學會學習”的號召,換位教學,發揮學生學習的主體作用,故開展了本課題的研究,提出了一些相應的措施,收到了比較良好的效果。

【關鍵詞】新課改;教學主體;反思能力;主動構建;措施

一、概念界定

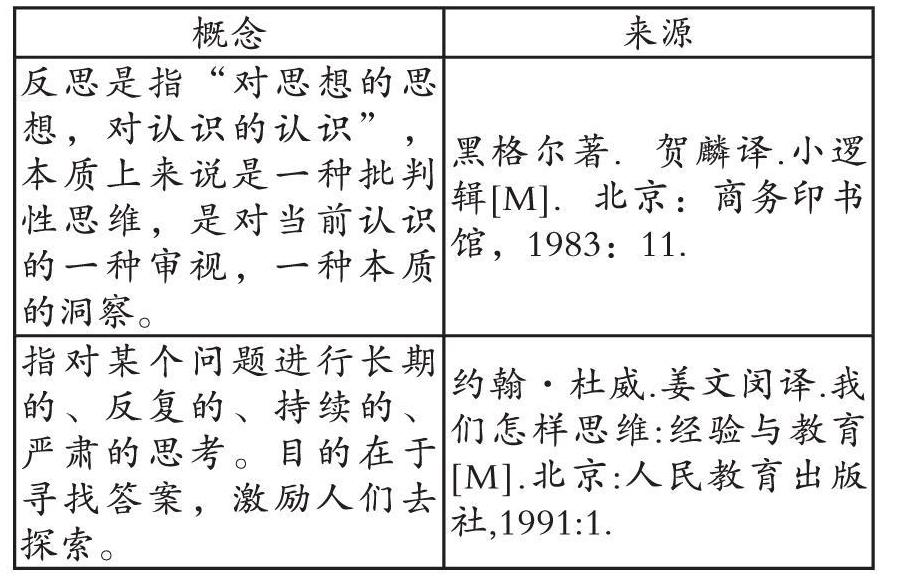

在進行本課題的研究時,我必須先對“反思”的概念進行界定,這個詞語在教育和學術范疇內廣泛使用,是我們司空見慣的一個詞匯,不同的專家學者從不同的角度做出了相應的解釋。附表1-1:

概念 來源

反思是指“對思想的思想,對認識的認識”,本質上來說是一種批判性思維,是對當前認識的一種審視,一種本質的洞察。 黑格爾著.賀麟譯.小邏輯[M].北京:商務印書館,1983:11.

指對某個問題進行長期的、反復的、持續的、嚴肅的思考。目的在于尋找答案,激勵人們去探索。 約翰·杜威.姜文閔譯.我們怎樣思維:經驗與教育[M].北京:人民教育出版社,1991:1.

除了上述定義外,華東師范大學熊川武教授在他的《反思性教學》一書中指出反思是指主體對自身的認知活動過程,以及活動中涉及的有關的事物的特征反向思考,通過調節控制自身認識的過程。雖然不同的人提出的定義不同,但也存在共性:一是反思的對象是固有的認識和思維本身;二是目的在于更好是指導未來的思維活動。筆者從教學一線的角度來看,反思應該是教與學的主體自覺地對自身認知活動進行回顧、思考、總結、評價、調節的過程,它不僅僅是“回憶”或“回顧”已有認知的心理活動,還要求人們在掌握已有知識的同時,更加深入的了解認知的發生和發展過程,這是辯證思維的一種體現,它是對思維過程和思維結果批判、審視和再思考的過程,以期找到解決問題的一般規律和方法,進而提高效率。

二、研究現狀

1.國外研究概況

反思這個詞匯的使用頻率在日常生活中是比較高的,人們對它并不陌生,但系統的去研究它在教學中的作用的少之又少。黑格爾認為反思是一種事后思維,是“以思想本身為內容,力求思想自覺為思想”,目的在于透過現象把握事物的本質。而馬克思則從社會實踐的角度,將反思思維推進到社會實踐的思維,認為反思形式上表現為思維認知,但根源于實踐。在反思的研究中,對反思做系統性論述的第一人為美國實用主要教育家杜威,他在1933年發表的《我們怎樣思維》一書中對反思做了明確界定“對于任何信念或假設性知識,按其所依據的基礎和進一步結論而進行的主動的、持續的思考”,他的研究為我們理解反思提供了比較客觀的理論依據。后在1983年美國哈弗大學教授霍華德·加德納提出了多元智能理論的自我反省智力,其主要觀點與反思能力十分相近。同年,美國學者斯岡在他的著作《反思實踐:專業人員在行動中如何思考》中發展了反思的內涵與外延,認為反思的過程是“欣賞——行動——再欣賞”三級螺旋式上升的過程,它是對杜威學說的延伸,這為后人研究反思提供了較好的理論基礎。

2.國內研究概況

反思的觀點在中國由來已久,早在春秋戰國時期的大教育家孔子就提出“學而不思則罔,思而不學則殆”,雖然反思自古就被認為是很好的一種思維方式,但是國內對它做比較深入且切合現代教學的研究卻是近幾年的事情,如孫立立《普通物理反思性學習的理論與實踐研究》,他對反思性學習做了理論上的闡述,并指出反思的本質就是一種元認知活動。在地理教學中,璩巍在《新課標下高中地理教學的反思性研究》中從理論和教師的層面強調了反思的必要性和重要意義。而郭白男的《地理復習中倡導學生進行反思性學習的實踐與思考》從解題技巧、教師引導、思過歸納等方面闡述了反思的意義,但理論相對較淺。

綜上所述,國外已經把反思作為一種非常重要的學習方式并結合實踐加以推廣,給我提供了寶貴的借鑒經驗。而國內對于學生的反思性學習的研究仍處于起步階段,關于反思研究的理論著述和實踐經驗都十分薄弱,需要廣大教育工作者深刻挖掘,這也是筆者開展本課題研究的出發點。

三、理論基礎

1.聯結主義學習理論

以巴甫洛夫和斯金納等為代表的聯結主義學習理論認為學習的模式就是:刺激--反應,也就是說學習者接受外部刺激后,學習者做出反應,然后再刺激,再反應,多次反復強化刺激就學會了。主張加強外部刺激如懲罰或者獎勵來控制學習,認為學習主要由外部刺激決定。

2.元認知理論

元認知理論是由美國心理學家在弗萊維爾在19世紀70年代提出的,強調對認知的認知,主張個體在認識活動中將自己的認知活動作為意識對象,不斷積極地對其進行自我覺察、自我監控和自我調節,以迅速達到預定目標。元認知理論從心理學的角度揭示了反思的的內在心理機制,它“深化了反思的觀念,不僅使反思的內涵與步驟更清晰,更易理解與把握,而且使反思由昔日單純的心理現象變成了一種實踐行為,直接在實踐過程中發揮作用”。