中醫護理干預用于頸椎病患者中的效果

曹麗鳳

摘? 要:目的? 探究中醫護理干預對頸椎病患者護理效果。方法? 選取福建省福州市福建醫科大學附屬協和醫院五十區中醫科 ,福建 福州,3500002018年2月~2019年2月期間收治的90例頸椎病患者,按照單雙號分為對照組和研究組,各45例。常規護理應用于對照組患者,中醫護理應用于研究組患者,對比兩組患者護理前后疼痛評分與護理效果進行觀察。結果? 與對照組相比,研究組護理后疼痛評分更低,差異有統計學意義(P<0.05);與對照組相比,研究組治療總有效率更高,差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 頸椎病患者采用中醫護理干預,能夠改善其臨床癥狀,提升生存質量,建議臨床應用。

關鍵詞:頸椎病;中醫;護理干預;護理效果

中圖分類號:R473? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-8011(2021)-3-0155-02

頸椎病臨床癥狀表現為上肢麻木、頭痛、頸部僵硬等,對患者身體具有一定損害,嚴重影響患者生活質量[1]。伴隨人們工作環境及生活習慣的改變,該疾病臨床發病率呈上升趨勢,且患病年齡逐漸減小。若治療不及時,患者易產生肌肉萎縮、下肢痙攣、運動障礙等并發癥。藥物治療該疾病效果不盡理想,而手術治療風險較大,多數患者避而遠之,有學者提出[2],良好的護理干預可有效緩解患者病情發展,使其疼痛感降低,臨床癥狀得以改善。基于此,本研究將90例頸椎病患者進行分組研究,旨在探究對該類患者進行中醫護理干預效果,詳見下文:

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取本院2018年2月~2019年2月期間收治的90例頸椎病患者,按照單雙號分為對照組和研究組,各45例。研究組患者男性26例,女性19例,年齡28~64歲,平均年齡(49.87±2.31)歲;對照組患者男性25例,女性20例,年齡29~66歲,平均年齡(49.91±2.26)歲。將兩組患者各項基線信息進行對比,差異無統計學意義(P>0.05),存在比較價值。經本院倫理委員會審核,本研究符合其相關標準。

納入標準:①通過MIR影像學檢查得以確診;②均存在頭暈、上肢麻木、頭痛、不同程度酸痛等臨床癥狀;③病程高于1年;④對本研究知情且認同。

排除標準:①將認知與精神功能障礙患者予以排除;②將重要臟器功能障礙患者予以排除;③將惡性腫瘤患者予以排除;④將骨質疏松情況較為嚴重患者予以排除;⑤將傳染性疾病患者予以排除。

1.2? 方法

對照組實施常規護理,患者入院后立即對其開展入院宣教,對其進行健康教育,使其了解頸椎病相關知識,告知其不可食用生冷、辛辣、刺激性食物,保持適當鍛煉。

在對照組基礎上,將中醫護理干預應用于研究組患者,具體表現為:①飲食護理。依照辨證施治理論,根據患者自身情況不同,為其制定針對性飲食干預。例如:將山楂丹參湯給予氣滯血瘀患者,起到活血化瘀之效;大蒜燜羊肉,鹿筋煲花生湯等食物應多用于風寒濕痹患者中,使得祛濕散寒、舒筋通絡之效得以發揮,若患者存在上肢麻木情況,應給予其葛根豬骨湯,為其舒筋健骨,而在日常飲食中,亦可添加適當中藥,如:枸杞、杜仲等,食物應以肌肉、羊肉與豆制品為主,使機體營養均衡。②情志護理。頸椎病病程相對較長,患者在發病過程中疼痛難忍,其心理情緒會受到嚴重影響,焦慮、悲觀等情緒不斷顯現,導致其治療依從性得以下降,此時,護理人員應詳細介紹頸椎病相關知識,并為其講解與其病情相似治療效果優異病例,使其治療信心得以提升,做好傾聽者角色,專業回答患者提出的問題,使其不良情緒得以緩解,促進其治療依從性。③按摩、針灸護理。指導患者呈坐位,醫生在患者身后為其進行按摩,按摩力度以患者耐受力為主,肩頸部位及背部斜方肌為主要按摩區域,同時,在此過程中,應不斷告知患者放松。對患者相關穴位通過滾法、彈撥、點揉及理筋等手法進行刺激穴位按摩,按摩時間約30min,按摩1次/d;對患者夾脊穴、曲池穴合谷穴、肩井穴等進行針灸治療,留針時間約20min,,具有解痙止痛、舒筋活血之功效。④中醫定向透藥。根據相應中醫理論,對患者風池、肩井、大椎等穴位進行藥物滲透,藥物循經而行,達到病變部位及全身,起到治療疾病的目的。1~2次/d,30min/次,進而有效緩解頸部僵硬、根據不同疾病配制的中藥萃取導藥墊通過智能通絡治療儀的以此緩解患者上肢麻木與頭暈癥狀特有導入技術,對頸部風府疼痛等不適癥狀,15d為一療程;⑤強化基礎護理:告知患者對頸部進行相應保暖舉措,在條件允許的情況下適當進行頸部操鍛煉,不可長時間低頭,低頭時間不能超過60min,或在無法避免長時間低頭情況下低頭1h后左右旋轉頸部放松10min,以此促進頸部血液循環;保證充足睡眠,睡姿要取仰臥位,枕頭高度不要過高,與肩部同高為宜,頸部在枕頭中央位置,不要懸空,避免因睡姿不良產生頸部損傷。

1.3? 觀察指標

①利用視覺模擬評分量表(VAS)對比兩組患者護理前后疼痛評分[3],量表總分為10分,分數高低與患者疼痛程度呈負相關性;②對比兩組患者護理效果:分為顯效、有效、無效三種,其中顯效表現為頭暈、疼痛、上肢麻木等臨床癥狀徹底消失,經影像學檢查發現病變位置改善顯著;有效表現為臨床癥狀明顯改善,經影像學檢查發現病變位置有所改善;無效表現為無上述情況,或病情加重,總有效率=顯效率+有效率[4]。

1.4? 統計學分析

兩組患者相關數據采用SPSS21.0軟件分析,將t檢驗應用于疼痛評分,卡方檢驗應用于護理效果,兩組患者差異呈P<0.05,提示具有統計學意義。

2? 結果

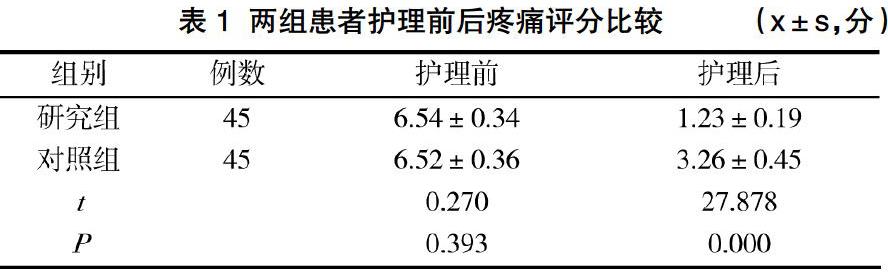

2.1? 疼痛評分

兩組護理前疼痛評分無統計學差異(P>0.05);兩組護理后疼痛評分比較,研究組明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

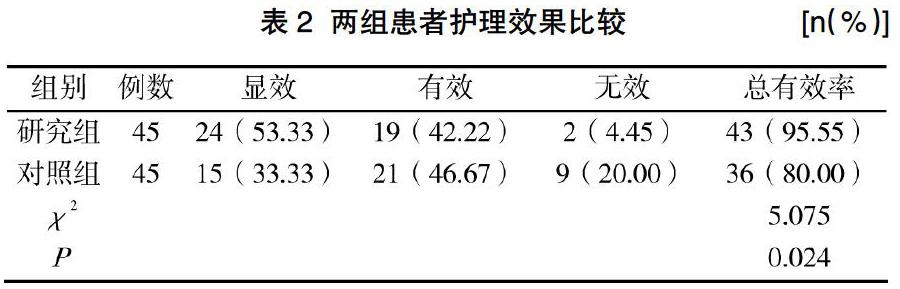

2.2? 護理效果

研究組總有效率為95.55%,對照組總有效率為80.00%,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3? 討論

頸椎病又稱為頸椎綜合征,臨床中較為常見,該疾病主要發病原因為韌帶增厚,骨質增生,頸椎長時間受到損傷等,患者年齡無特定性,上肢麻木、頸部活動受限、酸痛為患者主要臨床表現。而肌肉萎縮、下肢痙攣為病情嚴重患者表現,該疾病的出現對患者生存質量構成嚴重影響。臨床對該疾病檢查主要方式為MIR或CT等影像學檢測,該疾病患者應多以高蛋白與高鈣食物為主,生活方式與工作內容的改變,致使該疾病發病率逐年上升,由于發病位置具有一定特殊性,為此臨床手術治療應用較少,保守治療為主要治療方式[5]。在治療過程中,給予患者中醫護理干預對其臨床療效具有顯著作用。

中醫護理干預目前被廣泛應用于臨床中,該種護理模式具有針對性,全面性等特點,在辨證施治理論下為患者提供針對性護理干預[6],在實際操作過程中,根據患者不同病情為其提供針對性飲食方案,在保證營養均衡情況下,有效起到舒筋通絡、祛風散寒、補氣活血之效;情志護理的實施可有效提升患者治療依從性,將其不良情緒得以紓解,榜樣力量能夠提升患者治療信心,使其治療效果得以提升;按摩針灸護理干預可有效疏經活絡,改善頸椎血液循環,進而改善患者臨床疼痛癥狀,推拿手法的實施能夠有效調整椎關節紊亂;強化基礎護理的實施對患者不良生活習慣給予及時糾正,防止疾病復發,提升其生存質量,并使其治療效果得以提升。

本研究結果顯示:與對照組相比,護理后研究組疼痛評分更低,且總有效率顯著高于對照組,說明對頸椎病患者實施中醫護理干預可有效降低患者疼痛,促進患者康復,臨床可進行應用。

參考文獻

[1]晁玉芳.頸椎病中醫理療及護理效果觀察[J].世界最新醫學信息文摘(連續型電子期刊),2019,19(75):226-227.

[2]劉利吉,張姣姣,馬英蓮,等.中醫護理干預應用于頸椎病患者護理中的臨床效果觀察[J].臨床醫學研究與實踐,2016,01(21):167-168.

[3]朱歡歡.中醫特色護理對頸椎病患者頸肩痛和生活質量的改善[J].世界最新醫學信息文摘(連續型電子期刊),2019,19(94):224-225.

[4]崔東霞.觀察對氣滯血瘀型頸椎病實施中醫綜合護理干預的效果[J].中國實用醫藥,2018,13(12):152-154.

[5]黃陳娟.中醫護理干預在頸椎病患者護理中的應用[J].國際護理學雜志,2020,39(04):715-717.

[6]蔡露娟.中醫護理技術干預在頸椎病治療中的應用價值[J].首都食品與醫藥,2020,27(04):129.