在核心素養(yǎng)背景下的“數(shù)的運算”教學(xué)探究

黎益

【摘要】本文以人教版小學(xué)數(shù)學(xué)教材為例,論述在核心素養(yǎng)背景下開展“數(shù)的運算”教學(xué)實踐,提出“把握教材脈絡(luò),厘清‘?dāng)?shù)的運算知識結(jié)構(gòu);聚焦教材內(nèi)容,明確‘?dāng)?shù)的運算教什么;立足核心素養(yǎng),確定‘?dāng)?shù)的運算怎么教”等教學(xué)策略。

【關(guān)鍵詞】核心素養(yǎng) 運算能力 人教版教材

【中圖分類號】G 【文獻標(biāo)識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)25-0066-04

“數(shù)與代數(shù)”是小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)的重要內(nèi)容,而“數(shù)的運算”內(nèi)容又在“數(shù)與代數(shù)”中占較大比例,貫穿于整個小學(xué)數(shù)學(xué)的教學(xué)過程。《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》明確指出,在數(shù)學(xué)課程中,應(yīng)當(dāng)注重發(fā)展運算能力。因此,教師要重視“數(shù)的運算”教學(xué),并且在核心素養(yǎng)背景下聚焦小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科素養(yǎng)的要求,明確“教什么”和“如何教”。本文從整體把握“數(shù)的運算”教學(xué)內(nèi)容和結(jié)構(gòu)出發(fā),明確“數(shù)的運算”應(yīng)該是教“意義”、教“算理”、教“算法”,且從“意義理解、理法結(jié)合、技能訓(xùn)練”等方向提出具體的教學(xué)策略,以切實提高學(xué)生的運算能力,發(fā)展學(xué)生的學(xué)科素養(yǎng)。

一、把握教材脈絡(luò),厘清“數(shù)的運算”知識結(jié)構(gòu)

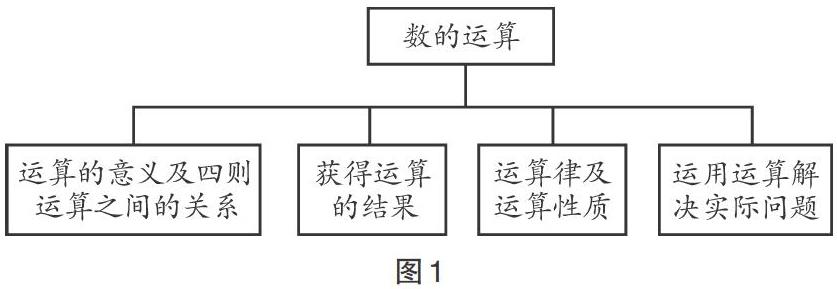

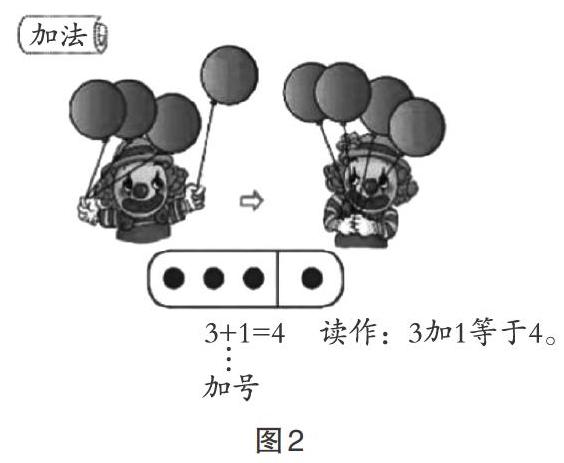

在教學(xué)內(nèi)容體系上,人教版小學(xué)數(shù)學(xué)教材中的“數(shù)的運算”包括以下幾條主線:“數(shù)的運算”的意義及四則運算之間的關(guān)系、獲得運算的結(jié)果、運算律及運算性質(zhì)、運用運算解決實際問題等。(如圖1)而具體的內(nèi)容在各年級的單元編排如表1所示。

從觀察表1可知,小學(xué)人教版教材數(shù)的運算是先教整數(shù)的四則運算,然后將運算逐步擴展到分?jǐn)?shù)和小數(shù),教材編排上遵循著同一知識“螺旋式上升”、不同知識“交替式增長”的特點,這樣教材就出現(xiàn)了不同的知識單元。因此,教師不能只關(guān)注本冊教材,應(yīng)該走出本冊教材,從知識體系的角度看清同一知識在不同年級的安排,從整體上把握知識之間的內(nèi)在聯(lián)系,才能對本冊教材知識做出準(zhǔn)確的定位,進而更加合理地設(shè)計教學(xué)目標(biāo)和教學(xué)活動。

二、聚焦教材內(nèi)容,明確“數(shù)的運算”教什么

厘清教材中“數(shù)的運算”知識結(jié)構(gòu)與內(nèi)容,才好確定課堂教學(xué)需要“教什么”。筆者認(rèn)為,進行“數(shù)的運算”,關(guān)鍵是教“意義”、教“算理”、教“算法”。

(一)教“意義”

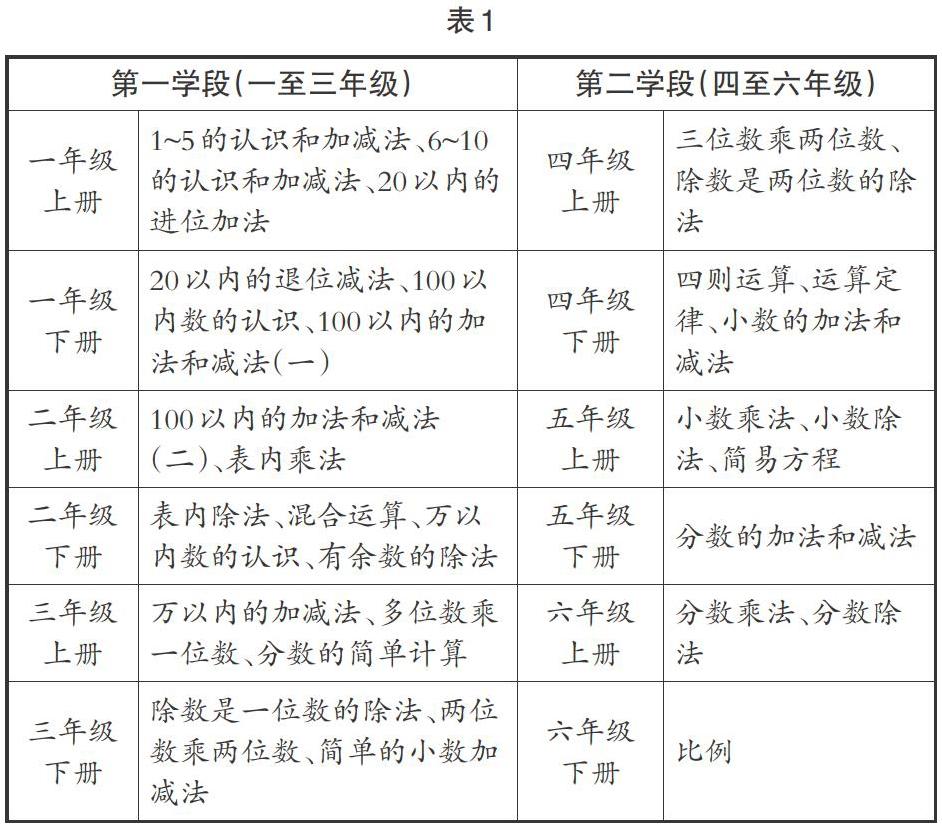

“運算”是根據(jù)一定的數(shù)學(xué)概念、法則和定理,由一些已知量通過計算得出確定結(jié)果的過程,而“意義”就是每種運算的本質(zhì)。人教版小學(xué)數(shù)學(xué)教材中兩次出現(xiàn)“加法的意義”內(nèi)容,第一次出現(xiàn)是在一年級上冊,第二次出現(xiàn)是在四年級下冊,教材圖例如圖2、圖3(見下頁)。

一年級上冊教材先出示了小丑右手拿3個紅氣球、左手拿1個藍氣球,雙手合起來拿是4個氣球;然后3個紅氣球用3個圓點表示,1個藍氣球用1個圓點表示,4個圓點對應(yīng)表示紅藍氣球合并的圖例;接著出示3+1=4這個加法算式,引出“加號”。三個環(huán)節(jié)從具體情境的動作表征到符號表征,再到算式表征,展示了從具體到抽象的演變過程,同時揭示了“把兩個部分合起來就用加法”,幫助學(xué)生第一次建立加法的意義概念。

在學(xué)生經(jīng)過幾年的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)之后,四年級下冊將“四則運算”作為一個獨立的單元進行教學(xué)。以加法為例,教材中先呈現(xiàn)“西寧到拉薩的鐵路長多少千米?”的問題情境,然后從線段圖轉(zhuǎn)換到加法算式“814+1142=1956”,再揭示加法的意義是“兩個數(shù)合并成一個數(shù)的運算”。教材根據(jù)學(xué)生認(rèn)知特點,在低、中學(xué)段都呈現(xiàn)關(guān)于加法意義的教學(xué)內(nèi)容,通過不同的表征讓學(xué)生由初步認(rèn)識到明確加法的意義。同樣的,關(guān)于減法、乘法、除法的意義,教材也是這樣編排教學(xué)內(nèi)容的。

(二)教“算理”

算理是計算的道理、想法,主要解決“為什么要這樣算”的問題。人教版小學(xué)數(shù)學(xué)教材中很清晰地編排有關(guān)于算理的內(nèi)容,如一年級下冊“兩位數(shù)加一位數(shù)和整十?dāng)?shù)”,教材圖例如圖4。

教材先對比出示“25+2”和“25+20”兩個算式,然后借助小棒模型,讓學(xué)生直觀地觀察“25+2”中的5根小棒和2根小棒合并在一起,“25+20”中的2捆小棒和2捆小棒合并在一起,接著將口算的過程與擺小棒的過程相對應(yīng),引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識“把5個一和2個一先合起來,其實就是先算5+2”,“把2個十和2個十先合起來,其實就是先算20+20”,進而理解“相同的計數(shù)單位相加”的道理。

(三)教“算法”

算法就是實施四則運算的基本程序和方法,主要解決“怎樣計算”的問題。在教材中我們常常可以看到這樣的小組討論情境,“計算萬以內(nèi)的加法要注意什么?”“多位數(shù)乘一位數(shù)的乘法怎樣計算?”等問題(如圖5),這其實就是在學(xué)生理解算理之后,促進他們以小組討論的方式進行交流,然后師生共同總結(jié)算法的過程。可見,算法是“數(shù)的運算”教學(xué)中必須要重視的內(nèi)容。

三、立足核心素養(yǎng),確定“數(shù)的運算”怎么教

“數(shù)學(xué)運算”是數(shù)學(xué)活動的基本形式,是獲得數(shù)學(xué)結(jié)果的重要手段,也是數(shù)學(xué)學(xué)科六大核心素養(yǎng)之一。在當(dāng)前核心素養(yǎng)的背景下,學(xué)生關(guān)鍵能力發(fā)展備受關(guān)注,因此教師要重視學(xué)生運算能力的培養(yǎng)。在教學(xué)中,筆者認(rèn)為可以從“意義理解、理法結(jié)合、技能訓(xùn)練”三方面實施“數(shù)的運算”教學(xué)。

(一)意義理解

理解運算的意義,即能描述運算的特征和由來,闡述不同運算之間的區(qū)別和聯(lián)系。

【案例描述】四年級下冊《除數(shù)是整十?dāng)?shù)的筆算除法》

師:同學(xué)們平時應(yīng)該都有在做一些體育運動,而做某些運動是需要借助體育器材的。請看書本,體育老師正在分發(fā)運動器材呢,誰能說說自己看到的數(shù)學(xué)信息?

生1:我看到體育室有60個呼啦圈、92個毽子、140根跳繩。

提出問題:60個呼啦圈,每個班30個,可以分給幾個班?

生2:60÷30=2,可以分給2個班。

師:為什么用除法解決這個問題?你是怎樣計算得出答案“2”的?

生2:這道題其實是要求算出60里面有幾個30,所以用除法計算最快得出答案。

師:現(xiàn)在體育老師還要對毽子進行分配,你們能提出什么問題?

生3:現(xiàn)共有92個毽子,每班30個,可以分給幾個班?

師:用什么方法解決這個問題?能列出算式嗎?

生3:92÷30=

師:為什么還是用除法?(生說師板書)

生4:問“可以分給幾個班”,就是要求算出92里面有幾個30,所以用除法計算。

在教學(xué)本課之前,學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)了除數(shù)是整十?dāng)?shù)的口算除法,所以在本課的開始,學(xué)生很快通過口算得出60個呼啦圈,每個班30個,可以分給2個班,即60÷30=2。在此基礎(chǔ)上,教師追問“為什么用除法解決問題?60里面有幾個30?你是怎樣算的”,把學(xué)生的思維從單純的口算轉(zhuǎn)向?qū)λ闶揭饬x的理解和對算理的思考,接著學(xué)生練習(xí)提出問題“92個毽子,每班30個,可以分給幾個班”,筆者追問“為什么還是用除法解決”,讓學(xué)生在提出問題、解決問題的過程中進一步理解除法的意義。而在“數(shù)的運算”教學(xué)中,問題解決與計算教學(xué)常常聯(lián)系在一起,借助具體的問題情境,教師多問一句“為什么用加(減、乘、除)法解決這個問題”,能引導(dǎo)學(xué)生將生活問題數(shù)學(xué)化,加深對運算意義的理解。

(二)理法結(jié)合

理法結(jié)合,即將算理和算法有機融合,由算理直觀化過渡到算法抽象化,在理中形成法,在法中蘊含理,實現(xiàn)明白地算。

【案例描述】四年級下冊《小數(shù)的加減法》

1.談話引入

教師板書“215+3”,然后提問“這道題你會算嗎?請用豎式記錄計算過程”。

師:為什么要相同數(shù)位對齊呢?(出示計數(shù)器進行解釋,3是3個一,與個位的5個一相加得8個一,也就是個位與個位對齊,5+3=8,相同計數(shù)單位的數(shù)相加)

2.改題導(dǎo)入

這兩個數(shù)分別添上小數(shù)點(2.15+0.3),揭示課題“小數(shù)加減法”。

3.獨立思考,初探算法

師:這兩道題你打算怎樣算?用自己的方式解釋為什么這樣算。

4.多元表征,初步詮釋算理

生1:我用計數(shù)器撥珠的方法,直接在十分位上撥3顆珠子,結(jié)果就是2.45了。(如圖6)

生2:我用的是方格圖,直接把3個長條放在1個長條的下面,結(jié)果也是2.45。(如圖6)

生3:我是用人民幣擺的,給這兩個數(shù)添上單位“元”,整數(shù)部分上的數(shù)表示的是元,十分位上的數(shù)代表的是角,百分位上的數(shù)代表的是分,2元1角5分加3角,就是2元4角5分,也就是2.45元。(如圖6)

生4、生5用的是寫豎式的方法。(如圖7)

師:他們列的豎式計算,你同意嗎?為什么?

分析生5的豎式寫法:0.3的3是十分位的,要跟2.15十分位上的1對齊相加,所以結(jié)果是2.45。

5.錯題辨析,抓住本質(zhì)

分析生4的豎式寫法:0.3中十分位的3與2.15中百分位的5對齊相加得到8,這個“8”是8個十分之一還是8個百分之一?看來計數(shù)單位相同的數(shù)才能直接相加,計數(shù)單位不同的數(shù)不能直接相加。所以2.15+0.3的正確結(jié)果應(yīng)該是2.45。(教師板書橫式答案)

6.回顧小結(jié),體驗算法

(1)在解決2.15+0.3的時候,我們用了幾種不同的方法,都是把相同計數(shù)單位上的數(shù)相加。(板書:相同計數(shù)單位的數(shù)相加)

(2)說說豎式的計算過程。

7.二次改題,學(xué)習(xí)小數(shù)減法

師將2.15+0.3改為2.15-0.3。提問:為什么豎式中的3要寫在1的下面?

8.加減對比,小結(jié)算法

(1)師提問“計算小數(shù)加減法時需要注意什么”,引導(dǎo)學(xué)生討論、總結(jié)。

(2)師提問“我們在計算整數(shù)加減法時是末尾對齊,但在小數(shù)加減法計算時卻把小數(shù)點對齊,看似不同,其實中間隱含著一個共同的道理,是什么呢”,引導(dǎo)學(xué)生概括歸納算法經(jīng)驗。

由這個案例可以清晰地看到,教師是在溝通聯(lián)系中引導(dǎo)學(xué)生理解算理、掌握算法,實現(xiàn)理法結(jié)合。開課時計算“215+3”,教師用計數(shù)器呈現(xiàn)計算過程,幫助學(xué)生理解“相同數(shù)位對齊”,其實就是“相同計數(shù)單位的數(shù)相加”,這是第一次溝通;然后算式變形“2.15+0.3”,當(dāng)學(xué)生用不同方式解釋自己的算法后,教師利用課件讓學(xué)生觀察:解決問題的表達方式不同,但它們具有相同的地方,就是“相同計數(shù)單位的數(shù)相加”,這是第二次溝通;接著學(xué)生自主嘗試計算“2.15-0.3”,教師提示小數(shù)減法豎式與小數(shù)加法豎式一樣,也要“相同計數(shù)單位的數(shù)相減”,這是第三次溝通;第四次溝通,是由教師提出問題“我們在計算整數(shù)加減法時是末尾對齊,但在小數(shù)加減法計算時卻把小數(shù)點對齊,看似不同,其實中間隱含著一個共同的道理,是什么呢”,讓學(xué)生發(fā)現(xiàn)整數(shù)加減法與小數(shù)加減法之間的聯(lián)系與區(qū)別。學(xué)生經(jīng)過對比多元表征方式的異同、找圖式的對應(yīng)之處、溝通新舊知識的連接點與增長點,不知不覺理解了加減法計算的基本道理——相同計數(shù)單位的數(shù)才能相加減。理解了這一本質(zhì),學(xué)生對加減法計算的算法自然就掌握了,也為后續(xù)學(xué)習(xí)分?jǐn)?shù)加減法埋下了伏筆。

(三)技能訓(xùn)練

技能訓(xùn)練,即通過類題、變式題、對比辨析等多種方式,在完成一定量的訓(xùn)練后實現(xiàn)正確地算。

【案例描述】五年級上冊《小數(shù)乘法練習(xí)課》

背景:計算4.3×0.21,要先計算43×21(按整數(shù)乘法計算出積),再點小數(shù)點,那么師生共同把“43×21”稱為4.3×0.21的“隱形替身”,由此學(xué)生舉出很多以“43×21”作為隱形替身的例子,如0.43×2.1、4.3×2.1、0.43×21、0.43×0.21……

師:“43×21”只能作為小數(shù)乘法的隱形替身嗎?如果我們要計算430×2100(指著豎式430×2100提問),先計算出“43×21”的積,其實是在計算什么?

生1:是在算計數(shù)單位的個數(shù)。

師:為什么在積的末尾添上3個0?

生2:為了確定計數(shù)單位是1000。

師:看來在小數(shù)乘法和整數(shù)乘法中,都能用到隱形替身。它們的計算方法看似不一樣,有的添“0”,有的點“·”,為什么要這樣做呢?

生3:它們都是在確定計數(shù)單位。

提高學(xué)生的運算能力,一定量的技能訓(xùn)練是必不可少的,但一定是以量取勝嗎?大量的練習(xí)就一定能提高計算的正確率嗎?答案是否定的。此案例提供的是一節(jié)練習(xí)課的教學(xué)片段,根據(jù)學(xué)生的反應(yīng)可知,練習(xí)課不一定要設(shè)計大量的機械練習(xí),適量的練習(xí)同樣可以幫助學(xué)生厘清運算中算理的聯(lián)系。“通”則“統(tǒng)”,算理是運算的通性通法。在數(shù)學(xué)教學(xué)中,教師要教給學(xué)生的不應(yīng)僅僅是數(shù)學(xué)的技能技巧,更重要的是數(shù)學(xué)中的“通性通法”,讓學(xué)生體會數(shù)學(xué)不是“機械”的,而是講“理”的。

總之,學(xué)生運算能力的培養(yǎng)不是一朝一夕的事情,也不是上一節(jié)課就可以實現(xiàn),教師需要站在整體把握教學(xué)內(nèi)容的高度上,明確課堂教學(xué)中“教什么”和“怎么教”的問題,才能循序漸進地提升學(xué)生的運算能力,促進學(xué)生數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)的發(fā)展。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2012.

[2]曹培英.跨越斷層,走出誤區(qū):“數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)”核心詞的解讀與實踐研究[M].上海:上海教育出版社,2017.

[3]吳正憲,張秋爽,李惠玲.和吳正憲老師一起讀數(shù)學(xué)新課標(biāo)[M].北京:教育科學(xué)出版社,2013.

[4]劉加霞.小學(xué)數(shù)學(xué)課堂的有效教學(xué)[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2008.

[5]張奠宙,鞏子坤,任敏龍,等.小學(xué)數(shù)學(xué)教材中的大道理——核心概念的理解與呈現(xiàn)[M].上海:上海教育出版社,2018.

【作者簡介】黎 益(1971— ),女,漢族,廣西柳州人,大學(xué)本科學(xué)歷,高級教師,廣西特級教師,現(xiàn)任柳州市潭中路第二小學(xué)教育集團總校長,研究方向為基于核心素養(yǎng)的小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)。

(責(zé)編 黃健清)