小學英語學困生轉化的困境、挑戰與出路

【摘要】本文運用問卷調查法、訪談法和文獻研究法分析了小學英語老師在學困生轉化過程中所遇到的困境與挑戰,提出轉化學困生的出路:充分了解小學英語學困生的心理和學習特點;教會他們各種學習策略;勇于更新教學理念并運用合適的教學方法;豐富教學資源;采用合理又全面的評價體系。

【關鍵詞】小學英語學困生;困境與挑戰;轉化策略

【作者簡介】魯志榮,長江大學外國語學院。

2018年9月,我曾指導湖北省小學英語國培學員到荊州市一所小學影子跟崗實習。在一次小學英語四年級課堂分組活動中,關注到一名小男孩并沒有積極參與小組討論。于是我悄悄地問他為什么,他沒有回答,但流露出落寞無助的眼神。旁邊的小孩搶著說:“他英語太差了!”小男孩無助的眼神和旁邊的小孩有意或無意流露出的歧視讓我沉思:教育的意義究竟是什么?同時我也迫切地想了解:小學英語學困生的情況是否嚴重?如何幫助學困生走出困境?

一、教育的意義

2015年聯合國教科文組織發布了《教育2030行動綱領》和最新研究報告《反思教育:向“全球共同利益”的理念轉變》。作為一個劃時代的報告,《反思教育》鮮明地提出了人文主義的命題,認為面對世界新的挑戰,要重新定義知識、學習和教育,“教育應該以人文主義為基礎,以尊重生命和人類尊嚴、權利平等、社會正義、文化多樣性、國際團結和可持續的未來為共同責任”。

由此可見,教育的意義在于使每一位受教育者都能在原有的基礎上得到最好的發展。 “白日不到處,青春恰自來。苔花如米小,也學牡丹開。”(清,袁枚《苔》)學困生猶如“苔花”,教育工作者的職責在于幫助他們重拾信心,學會學習并享受學習帶來的樂趣和成就感,最終能夠擁有“也學牡丹開”的自信并得到最好的發展。

二、小學英語學困生的現狀以及轉化策略

2019年2月,我對湖北省荊州、恩施、十堰等市小學的20位英語老師進行了訪談,了解到幾乎每個班都有學困生,以鄉村小學居多。2019年8月,我對來自湖北黃石、宜昌、鄂州等15個城市的100名到長江大學進行國培的老師進行了關于“在小學英語教學過程中遇到的最大困惑或問題”問卷調查,收回有效問卷77份。50.56%的老師認為當前英語學困生的教育是目前他們面臨的最大困惑。那么,如何幫助這些學困生走出困境呢?首先要弄清楚何為英語學困生、他們在課堂內外有什么表現以及成因。

1. 何為英語學困生?本文所說的英語學困生,是指那些先天智力正常,但在其成長發展過程中,由于一些主客觀因素的影響,沒有達到課程標準規定的學業水平,在英語學習上暫時存在一些困難或障礙、學習成績暫時落后的學生。

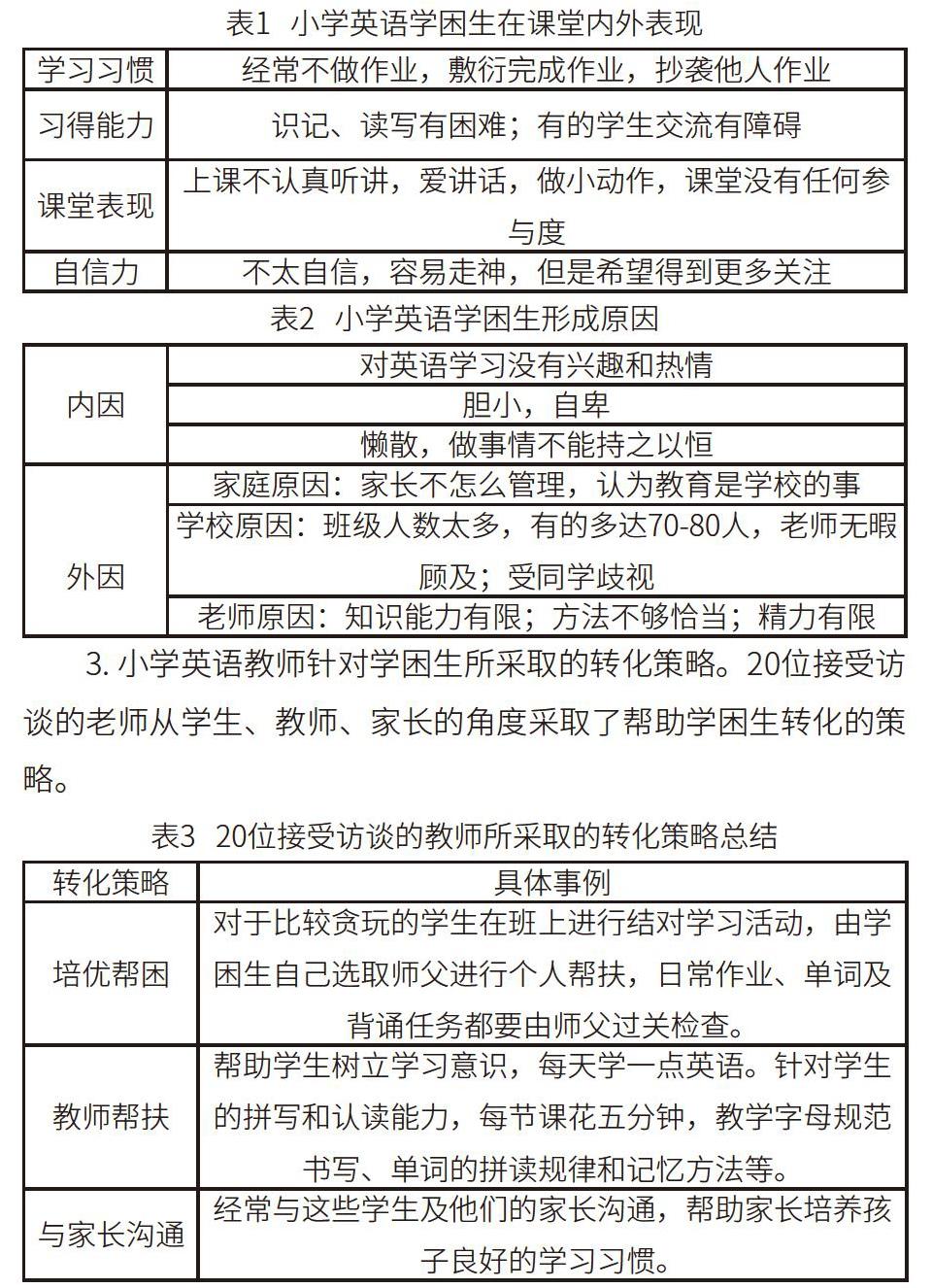

2. 他們在課堂內外有什么表現以及成因?綜合來自湖北不同城市的20位小學英語老師的反饋信息,學困生在課堂內外存在以下共性:

3. 小學英語教師針對學困生所采取的轉化策略。20位接受訪談的老師從學生、教師、家長的角度采取了幫助學困生轉化的策略。

三、小學英語學困生轉化所遇到的困境與挑戰

由對這20位老師的訪談可以看到,他們能夠從很多方面采取不同策略幫助學困生,但是效果如何呢?受訪老師表示:

總體來說,我認為幫困效果一般,尤其是40分以下的學生,感覺困難很大,也一直在探索學習中。

我偶爾會和他們談談心,也會和家長溝通,但由于學困生大部分是留守兒童,溝通多次也不能得以改善。有時也會利用課余時間輔導一下他們,但是效果不是很明顯。

說實話,也很想幫他們,也做過一些嘗試,單獨輔導啊,或者給他們安排成績好的同學輔助結對學習啊,但效果好像都不好,沒有什么成效,感覺自己還是能力有限,幫不上他們。

接受訪談的小學英語老師們都意識到肩上有責任,感覺有義務幫助學困生走出困境,但是盡管采取了多項策略,但由于多種原因導致轉化效果并不明顯。這恐怕是很多小學英語老師面臨的困境。

為什么小學英語老師采用了相應的轉化策略但是卻又陷于困境?問題的根源在哪里?為什么小學英語老師會感覺到力不從心?老師自本身還存在哪些不足之處?

在認真分析20位小學英語老師的所采取的轉化策略后,筆者認為很多老師對學困生的心理特點和學習特點缺少必要的了解;另外其自身的教學理念、教學方法、教學資源以及對合理評價體系的構建還遠遠不充分。這些是在學困生轉化過程中遇到的最大挑戰。

四、小學英語學困生轉化的出路

1.認真研究學困生的心理特點。所謂“知己知彼,百戰不殆”,如果不了解兒童,特別是學困生的心理特點,談幫助他們走出困境就是徒勞。學困生普遍存在焦慮心理、惰性心理、對抗心理、孤獨心理、自卑心理。因此,老師針對不同的學困生,首先要分析其不同的心理成因,然后才能采取有效的措施。

2.深入了解兒童的學習特點。(1)兒童存在不同的學習模態差異。Barbe and Milone認為兒童存在三種模態的學習方式:視覺、聽覺和動覺。大約30%的兒童屬于視覺學習者,25%是聽覺學習者,15%屬于動覺學習者,還有30%屬于混合模態學習者。了解這一特點后,教師在教學設計活動時就會兼顧不同兒童的需求,盡可能讓所有存在學習特點差異的兒童在課堂上都能以最適合他們的方式學習。

例如,訪談中有一位老師談道:有的學困生簡直是影帝,其實很多學困生的性格很活躍很幽默。那么,根據學困生的學習特點可以創新課堂教學,讓英語戲劇教育進入課堂,給他們表演的機會,提升他們的自信心。也許他們的英語表達暫時跟不上其他同學的節拍,沒有關系,讓他們扮演戲劇中的道具也行。讓學困生參與其中并感受英語學習帶來的樂趣,他們就會多花時間去用心學習英語,英語水平自然而然就提高了。

2019年3月,我在荊州指導教師課堂上引入英語教育戲劇,建議他們多多關注班上的學困生,多讓他們參與表演。此后對老師的回訪中,他們都表示見證了班上學困生的變化:學困生在英語課堂上更專注了,臉上的笑容更加燦爛了,更自信了。

另外一位老師提到學困生的特點是:在放視頻、玩游戲的時候學困生會比較積極。這類學困生屬于視覺和動覺學習者,面對這樣的學困生,老師就需要因勢利導,讓他們在看似好玩的語境中學習。華東師范大學專門從事兒童、青少年第二語言發展研究的鄒為誠教授認為:興趣和注意力是獲得語言的首要條件。只要他們感興趣并專注這樣的教學活動,那么老師就有必要進行相關的教學設計,從而吸引這樣的學困生的興趣并且讓他們樂在其中,學而不疲。

(2)兒童的隱性學習能力高于顯性學習能力。Long. M.指出,在二語習得中,兒童隱性學習能力明顯高于顯性學習能力[5]。這表明在對兒童的語言教學過程中一定要創設語境,首先做到“意義先行”,讓他們在真實語言環境中習得,然后“形式跟上”。

3.授人以漁——教會學困生學習策略。授人以“魚”不如授人以“漁”。Ellis認為,學習成績好的學生普遍具有靈活而恰當地運用學習策略的能力。 因此,老師可以針對性地幫助學困生運用多種學習策略:元認知策略(集中注意力、預先準備等)、認知策略(重復、記筆記、詳細描述、翻譯、想象等)、社交策略(社交策略)等,從而提高學習效果。

4.更新教育理念和教學方法。根據近幾年對小學英語老師進行的培訓發現:有一部分老師仍然固守傳統的“以語言為中心”的教育理念,不愿意接受新的“以學習者為中心”以及“以學習為中心”教育理念。所以老師要解放思想,打破自己的慣性思維,理解學習者的學習特點,從而改變自己的教學方法,采用適合兒童認知和學習的教學方法,如交際法、任務型教學法。

任務型教學法遵循注重“意義先行”的兒童習得規律,讓他們超強的“隱性學習能力”得到了充分的發揮。Rod Ellis指出,在語言教學活動中,任務型教學法中的“任務”必須滿足以下四個條件:① 任務要聚焦于“意義”(學習者應該主要專注于加工話語的語義和語用);②任務應該具有某種信息差、觀點差或者推理差;③ 學習者在很大程度上依賴自身的語言或非語言資源來完成活動;④ 除了使用語言外,還應具有明確界定的目標(語言只是作為達成目標的手段)。

5.豐富教學資源。“巧婦難為無米之炊”,每一位小學英語老師有必要把自己打造成一座“小型圖書館”,并且能夠 “隨意提取”信息,從而滿足小學生強烈的求知欲,激發他們的學習興趣。以PEP教材為例,課本教學資源非常有限。采用故事教學法去引導學生學習語言就需要與之相匹配的故事。湖北恩施逸夫小學的田艷老師和浙江杭州的凌霄燕老師收集了大量的繪本故事,并整理了和PEP教材相融合的繪本。毫無疑問,他們的課堂教學非常受學生的喜愛。

6.構建合理的評價體系。顧明遠(2019)在《使每個孩子享有公平而有質量的教育》中提出,教師要樹立科學的教育質量觀,就要樹立科學的人才觀。每個孩子都蘊藏著發展的潛能,但每個孩子天賦不同、生活的環境不同,不能用一把尺子衡量他們,而是要因材施教,面向每一個孩子,不要把學生分成三六九等。給每個孩子提供適合的教育才是最好的教育,也是最公平的教育。

因此,老師需要尊重學生的個體差異,不以成績論學生優劣,多以發展的眼光看待學生。既要評價學生的語言知識、語言技能,又要關注學生的情感態度、價值觀、學習能力、思維能力等能力與素養的發展。教育評價的意義在于促進學生的全面發展。這就要求英語教師在評價中多關注學生的學習過程。持續跟蹤每一個學生,注重他們的進步幅度和努力程度。并且把取得進步的結果歸因于學生學習過程的努力和學習方法的得當。多采用正向評價,增強學困生的學習信心。

五、結語

盡管幫助學困生走出困境需要學校、老師、家長以及學困生本人共同的努力,但是老師在課堂內外的影響力永遠是最大的。

做一名有教育情懷的好老師就要擁有愛心并真正了解學困生的心理特點和學習特點,教會他們各種學習策略,就有必要不斷學習并勇于更新自己的教育理念和教學方法,豐富自己的教學資源,構建合理的評價體系。做一名好老師就需要去迎接挑戰,面對困難出睿智的抉擇。幫助學困生走出困境,我們責無旁貸。

參考文獻:

[1]任衛廷,張敏,王朝霞,安艷華.小學英語學困生有效轉化的實踐探討[J].北京教育學院學報,2013(6):81-84.

[2]陳麗紅.學習困難兒童的心理成因及心理特點[J].新一代(理論版),2016(7):119.

[3]Barbe W B, Milone M N. Modality[J]. Instuctor, 1980(6):44-46.

[4]Long M. Second language acquisition and task-based language teaching[M]. West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2015.

[5]Ellis R. The Study of Second Language Acquisition[M]. Oxford:Oxford University Press, 1994.

[6]Ellis R. Task-based language teaching: sorting out the misunderstandings[J]. International Journal of Applied Linguistics, 2009(3):221-246.

[7]鄭秋萍.全人教育視角下英語學科核心素養的培養[J].教學與管理,2017(10):73-75.

[8]陸憶.馬拉松比賽的啟示——鄉鎮小學英語學困生的轉化與策略[J].中小學英語教學與研究,2019(3):16-18.

[9]呂霞.小學英語學困生轉化策略探究[J].中學生英語,2019 (12):63.