基于認知沖突的地理綜合思維培養

陳凱潔

摘 要:本文從《普通高中地理課程標準(2017年版)》對綜合思維的培養出發,根據認知發展理論,以2020年高考全國Ⅰ卷文綜地理第37題為例探究高考情境中的認知沖突,示范引領備考教學。通過著眼認知尺度,關注地理環境的發展過程,發掘情境關鍵點,實現綜合思維的培養。

關鍵詞:綜合思維;認知沖突;高考

一、認知沖突對培養綜合思維的意義

高考對教學特別是高三復習具有引領的作用,近年來高考全國卷中,常以學生熟悉的認知結構為切入點,以某些特殊性情境作為考查對象,在試題材料或題干中設置認知沖突,挖掘學生的思維潛力。認知沖突與學生原有的認知結構存在相似性或相關性,使學生容易產生錯誤的知識遷移,不能正確地認識地理事物。因此,在教學中有意識地運用認知沖突訓練學生綜合思維,可以提高學生備考效率。

根據皮亞杰的認知發展理論,在認知發展過程中,個體對環境的適應依賴于同化和調適。當個體面臨新的情境時,首先會將它同化到原有的認知結構中。如同化成功,便得到平衡,如原有認知結構無法同化新情境,會產生認知沖突,個體便會對原有認知結構進行調適,甚至重建新的認知結構,以達到新的更高平衡[1]。《普通高中地理課程標準(2017年版)》確定綜合思維為四大核心素養之一,綜合思維指人們運用綜合的觀點和方法認識地理環境的思維品質和能力[2]。在高考備考過程中,引導學生在認識新的地理情境事物,分析要素之間聯系時,往往都會產生認知沖突,認知沖突可以激發學生的求知欲,促進深度學習,從不同維度主動探究,辯證地看待試題情境中的地理問題。在認知的平衡-同化-沖突-調適-重構更高平衡的過程,需要學生能夠通過綜合的視角認識事物和現象,這也正是綜合思維培養的目標。

二、高考試題中的認知沖突

本文以2020年全國統一高考全國Ⅰ卷文綜試卷地理第37題(以下簡稱為第37題)為例來進行基于認知沖突的地理綜合思維培養的探究。試題展示如下:

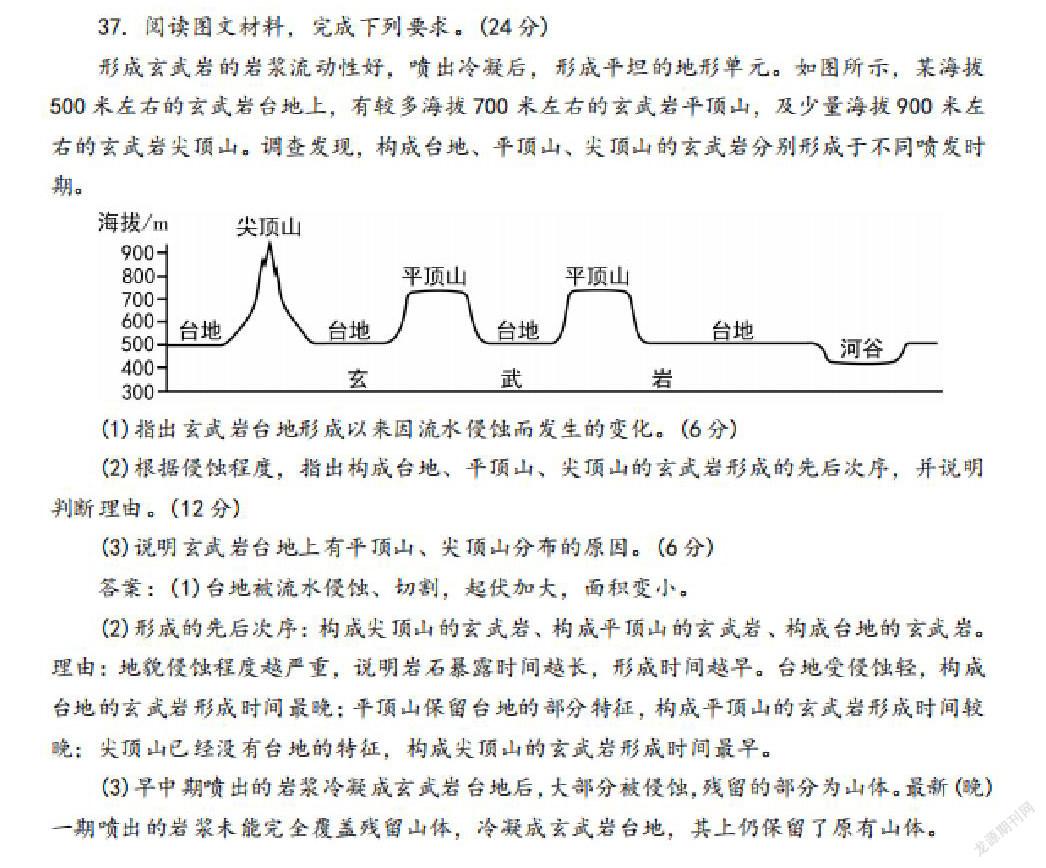

第37題是對“地貌過程”進行考查,無論是2003版舊人教版必修一或是2019版新人教版選擇性必修一教材中的“塑造地表形態的力量”中都談到:“內力作用奠定了地表形態的基本格局,總的趨勢是使地表變得高低不平;外力作用總的趨勢是使地表起伏狀況趨于平緩。”本題情境中,同一區域不同時期的玄武巖,由于經歷流水侵蝕的時長不同,被侵蝕的程度不同,保留臺地特征不同,形成尖頂山、平頂山、臺地等不同地貌。地理綜合思維基于地理分析展開,地理學科常用的分析方法包括:地域分析,時段分析以及過程分析[3],而學生在分析本題情境中可能存在以下認知沖突:

沖突一:內力作用使地表起伏狀況趨于平緩?

從地域分析:相對于本區域內部而言,由于玄武巖巖漿流動性好的特點,該區域內部同一時期形成的較為平坦的玄武巖臺地,巖漿活動(內力作用)使地表起伏狀況趨于平緩,屬于特殊現象;但相對于周邊更大范圍的區域而言,該區域海拔500米,與周圍地區存在地勢起伏,巖漿活動總的趨勢仍然是使地表變得高低不平,符合一般規律。第37題第(1)問的解答過程,如果按原認知結構,容易走入“巖漿噴出形成尖頂山(地勢起伏)”的誤區。因此,本題的解答需要學生明確被流水侵蝕的主語是玄武巖臺地,而臺地的初始狀態雖然是內力作用卻較為平坦,而后經流水侵蝕出現河谷,河谷繼續加寬,整體的臺地被切割,面積變小,河谷繼續加深,地勢起伏變大。

沖突二:外力作用使地表變得高低不平?

從時段分析:同一時期的玄武巖臺地經流水侵蝕后,隨著河谷加深變寬,玄武巖臺地被切割成仍保留臺地特征的玄武巖平頂山,隨著流水侵蝕時間延長,平頂山被侵蝕成沒有臺地特征的玄武巖尖頂山,流水侵蝕(外力作用)使地表變得高低不平,屬于特殊現象,但拉大時間尺度,隨時間的繼續推移,尖頂山也可能變得更陡,最后夷為平地,流水侵蝕總的趨勢仍然是使地表起伏狀況趨于平緩,符合一般規律。第37題第(2)問的解答過程,如果按原認知結構,容易走入“尖頂山被流水侵蝕后形成平頂山,平頂山進一步流水侵蝕成為臺地”的誤區。因此,本題的解答需要學生關注不同侵蝕程度的玄武巖是不同時期的地貌,地貌的破碎程度反映流水侵蝕時長,可見,尖頂山的玄武巖流水侵蝕時間最長,形成時間最早;臺地的玄武巖流水侵蝕時間最短,形成時間最晚。

沖突三:外力作用奠定該地區地表形態的基本格局?

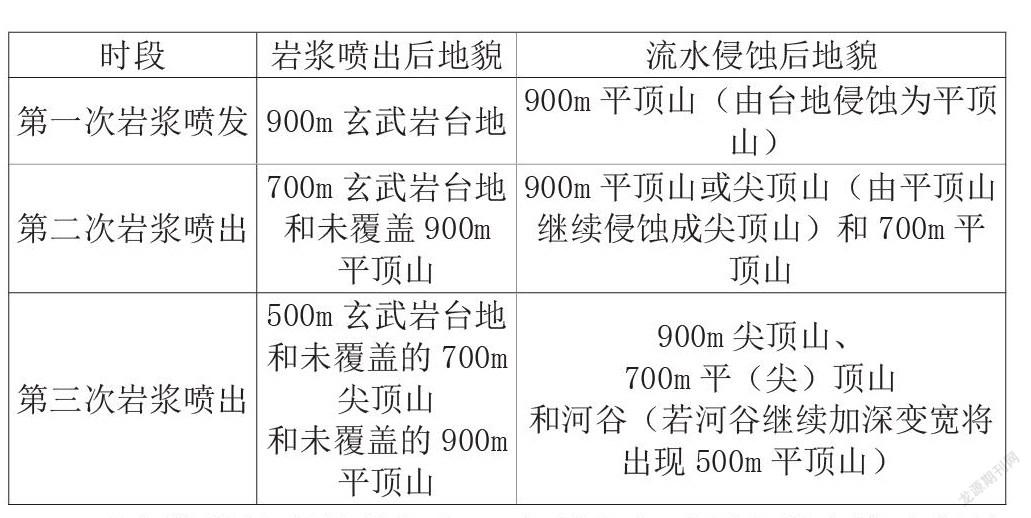

從過程分析:玄武巖有三種海拔的地貌,是推測有三次不同時期的巖漿噴出形成臺地,受到不同程度流水侵蝕的疊加作用,具體過程如表1地表形態形成過程示意表:

“山脈是地形的骨架”,尖頂山和平頂山是在流水侵蝕下形成,流水侵蝕(外力作用)形成山地奠定該地區地表形態的基本格局,屬于特殊現象;但縱觀尖頂山和平頂山形成的過程是基于玄武巖臺地形成的基礎上,地表形態是巖漿活動(內力)和流水侵蝕(外力)共同作用的結果,符合一般規律。第37題第(3)問的解答過程,如果按原認知結構,容易走入“尖頂山和平頂山是地殼運動或巖漿活動直接形成”的誤區。因此本題解答需要學生可以通過三個不同時期的玄武巖地貌“現象”對地貌形成“過程”進行透視,通過分析地貌形成過程,疊加不同時段內外力作用的產物,推測500m玄武巖臺地巖漿未覆蓋700m平頂山及其之前殘留的900m尖頂山。

三、基于認知沖突的綜合思維培養策略

(一)著眼認知尺度,實現時空綜合,提高思維精度

區域具有層次性,既是上一級區域的組成部分,又可進一步劃分為下一級區域;地理環境的發展具有階段性和時間節律性。日常教學中形成的認知結構往往是基于較大的空間或時間尺度的認知規律,而認知沖突卻發生于相關的地理要素在局部空間小尺度的聚焦或不同時間尺度的延伸的情境中。這樣的認知沖突情境要求學生重建認知結構,能夠在特定的空間發掘地理要素隨時間發生由簡單到復雜的變化。例如:第37題第(1)(2)問可以將整個區域可以劃分出周邊地區和玄武巖臺地,玄武巖臺地按不同景觀,進一步劃分為500m臺地、700m平頂山和900m尖頂山;該地貌景觀的形成過程大致也可以通過三次巖漿噴出成三個不同海拔的玄武巖臺地劃分為三個階段,便會發現,三種地貌形態并非“削高補低”直接轉化,而是玄武巖的三種不同時期的地貌表現。因此,著眼認知尺度,幫助學生對空間和時間進行整體組織和局部分割,明確認知對象,提高思維精度。

(二)關注發展過程,實現要素綜合,加深思維深度

《課程標準》對學生提出了“在一定程度上解釋地理事物和現象發生、發展的過程”的具體課程目標[2]。通過關注地理事物的發展過程,突破認知沖突,可以使學生透過地理事項的外顯的易察覺的表現特征,去分析事物內涵的深挖掘的過程本質,在過程分析中建立各要素的聯系,對要素進行次一級分解,同時綜合各要素作用的方式、強度、持續時間,例如:地質作用可以分為內力作用和外力作用,內力作用主要分為地殼運動、巖漿活動和變質作用;外力作用又可以進一步進行劃分成風化、侵蝕、搬運和堆積;侵蝕作用根據不同的動力因素常見的有流水侵蝕、風力侵蝕、冰川侵蝕、海浪侵蝕等;而第37題側重考查巖漿活動和流水侵蝕,從表1示意的三個時段,可以直觀看出700m平頂山和900m尖頂山是不同時期巖漿活動形成的玄武巖臺地被流水侵蝕作用的結果,由于流水侵蝕作用的持續時間不同,保留下來的臺地特征也不同。因此,從過程的角度,引導學生探尋地理事象表現出來各要素的因果機理,更好的“解釋過去,服務現在,預測將來[4]”,從而加深學生的思維深度。

(三)發掘情境“關鍵點”,實現區域綜合,提升思維質量

地理基本原理的習得,從“聽懂”到“活用”,沒有學生對原理的深度學習和綜合思維訓練,很難實現,而認知沖突情境中的“關鍵點”為學生的綜合思維訓練提供“土壤”。高考試題中的認知沖突情景必須在充分挖掘試題材料的基礎上,精準獲取試題設定的地域單元“關鍵點”,需要學生可以透過現象,甚至是繞過“一般規律”,運用綜合思維,重新構建知識和原理去解決情境中的問題。例如:第37題巖漿噴出并未形成地勢起伏的火山,而是形成地形平坦的臺地,是基于“巖漿流動性好”的“關鍵點”。而這個“關鍵點”成為本題特殊情境的起點,對整個區域接下來的地貌發展過程都帶來了深遠的影響。比起“聽懂”就能“套模式”的簡單運用規律,利用學生的認知沖突,從區域綜合的角度挖掘“關鍵點”對區域特征的影響,在深度學習原理的同時,提升學生的思維質量。

參考文獻

[1]盧曉旭,袁宗金.皮亞杰認知發展理論在地理教學中的應用[J].地理教育,2010(Z2):101-102.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[3]丁繼昭,袁孝亭.綜合思維的“分析”基礎與“綜合”方法[J].地理教學,2020(5):7-9.

[4]傅伯杰.地理學:從知識、科學到決策[J].地理教學,2017.72(11):1923-1932.