傳統制造業企業創新精神演變歷程研究

作者簡介: 張雯( 1989- ),女,漢族,浙江海寧人。主要研究方向:戰略管理、創新創業教育改革。

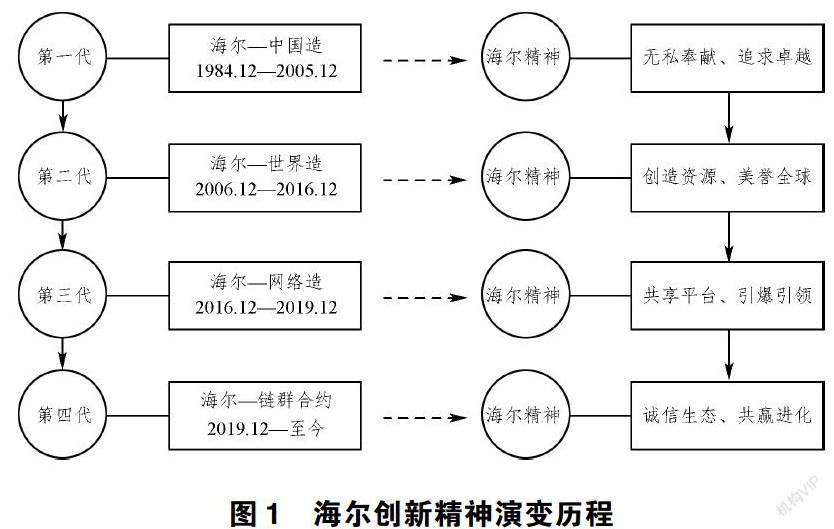

摘要:海爾精神主要體現海爾與時俱進的時代性大戰略思維。海爾創新精神演變歷程包括四個階段:1984年到2005年橫跨海爾名牌戰略、多元化戰略、國際化戰略三個階段,主要體現是“海爾—中國造”,創新精神是“無私奉獻、追求卓越”;2005年到2016年包括全球化戰略和網絡化戰略前期,想要實現“海爾—世界造”,創新精神是“創造資源、美譽全球”;2016年到2019年是網絡化戰略后期,追求“海爾—網絡造”,創新精神是“共享平臺、引爆引領”;2019年進入生態化戰略,通過“海爾—鏈群合約”,打造“誠信生態、共贏進化”的創新精神。

關鍵詞:戰略轉型;創新精神;演變歷程;海爾集團

創新已然成為驅動企業發展的第一原動力,具有創新精神的企業可以獲得更加持久的發展,而且企業也更加充滿活力。傳統制造業企業在國家經濟發展過程中起著基礎作用,很多傳統制造業企業由于缺乏創新活力而走向消亡。為此,研究企業的創新精神具有很大的現實意義。

企業家創新精神在政策感知和協同創新績效之間起到了中介作用,是實現企業要素重新組合的“指揮棒”[1],有助于提高企業的社會價值[2]。創新是社會發展的根本動力[3],創新精神不足的企業可能會變成“僵尸企業”,企業的發展會顯得毫無動力[4]。創新一直是海爾的中心文化,幫助海爾逐步從小變大、從大變強,本文以海爾集團為分析研究對象,主要研究海爾集團創新精神的演變歷程,認為其創新精神經歷了四次變更,如圖1所示。

一、名牌戰略—多元化戰略—國際化戰略:無私奉獻、追求卓越

1984年—2005年橫跨海爾三個戰略階段:名牌戰略、多元化戰略、國際化戰略。1984年張瑞敏進入工廠的時候,可以說海爾一窮二白,沒有技術、人才、資金等資源,負債147萬元,瀕臨破產,員工毫無積極性,且沒有任何約束員工的制度。張瑞敏等創始人憑借著無私奉獻的精神逐步轉變了海爾的發展面貌,他們從工廠制度開始,制定了一系列制度措施,要想改變現狀最重要的就是制定明確的規章制度,約束員工的不作為行為,調動其積極性。為了解決工廠的資金困難問題,堅決不拖欠員工的工資,張瑞敏親自到地方的鄉村去借錢。在張瑞敏的帶領下,員工逐漸改掉了之前懶散的工作態度,大部分人都能積極投入工作,愿意為工廠奉獻。

為了迎合二十世紀九十年代后期的時代變化,海爾進入了多元化階段,生產產品的種類逐漸豐富起來,但海爾并沒有因為生產產品種類多而輕視產品質量,仍然堅持全面質量管理的理念。始終告誡員工要生產良心產品,要對得起消費者的付費,要有為消費者無私奉獻的精神,生產的產品要讓消費者用的放心。以用戶為中心、市場難題就是海爾需要研究的課題等一直都是海爾的文化理念,在這種文化理念指導下,加上國外企業進入中國本土市場,海爾對效率有了更高的要求,需要追求卓越的經營績效。在多元化戰略階段海爾提出了“日事日畢、日清日高”的思想及“賽馬不相馬”的人才培養理念,希望員工的效率都能慢慢得到提高,為海爾帶來卓越的績效。

進入國際化戰略以后,海爾提出了“三步走”的戰略目標,即走出去、走上去、走進去,且提出“要么不干,要干就要爭第一”的追求卓越的精神。當時海爾的組織結構從正三角變革成倒三角結構,目的是讓管理層能更快接觸到市場變化的信息,快速做出戰略決策,取得好的經營績效。

這三個階段海爾憑著“無私奉獻、追求卓越”的精神,經歷了從無到有、從小到大、從少到多、從國內到國外的發展過程,但無論是管理、生產制造、技術研發等都是在國內進行的,因此也把這段時期成為“海爾—中國造”。

二、全球化戰略—網絡化戰略前期:創造資源、美譽全球

2005年—2016年包含海爾兩個戰略階段:全球化戰略、網絡化戰略前期。二十一世紀初的時候互聯網技術慢慢在中國興起,海爾意識到可以利用互聯網技術擴大自己的生產經營范圍,決定在國外成立自己的子公司,利用全球資源來服務自己。

互聯網時代的企業生產方式及經營模式都要做出改變,原來的模式已經不能適應這個時代,企業需要更多的資源來滿足用戶需求。因為在互聯網時代帶來了營銷的碎片化,用戶需求更多時候表現出個性化特征,之前的大規模生產制造模式顯然不能解決用戶個性化需求的問題,為此誕生出了一種新的生產制造模式,即大規模的個性化定制。企業為中心轉化成用戶為中心,生產—庫存—銷售模式變成由用戶驅動的“急需即供”模式。

在互聯網技術背景下,出現了經濟全球一體化,可以看出海爾的全球化戰略是國際化戰略的一種演進,是邏輯遞進關系。但兩個階段有一個共同的目標,即創造國際品牌、美譽全球。

在這一階段,為了創造出更多企業發展所需的資源,海爾探索出“人單合一”雙贏模式。他最初的目的是希望市場、用戶、企業這三個主體都能連接在一起,通過這三者的結合實現價值上的雙贏,即創造用戶價值的同時也實現了自己的價值。國際化戰略階段進行了流程再造和組織結構變革,且提出了人人都是SBU(戰略事業單元),出現了自主經營體。但這個組織結構模式仍然是由領導發號施令,員工是命令的被動接受者和執行者,還沒有建立一個完整輔助SBU(戰略事業單元)運行的機制。互聯網時代的主動權已經不在企業手中,而是在用戶那里,要實現企業員工與市場用戶的緊密連接。人單合一模式把全體人員都推向了用戶市場,每個人都需要去尋找自己的用戶資源,創造屬于自己的價值。這個模式開始只是在國內推行,經過一段時間后發現了其顯著效果,不久后國外的海爾子公司也采取這種模式,為海爾的全球化和網絡化發展創造了更多的資源,提高了海爾在全球的聲譽。

三、網絡化戰略后期:共享平臺、引爆引領

2016年進入了海爾網絡化戰略發展的后期,在網絡化戰略前期開展企業平臺化的基礎上,海爾逐步演變成一個資源共享平臺。在這個資源共享平臺上,最關鍵的部分是信息的交互,任何一方都不能只是被動的接受信息,而應該主動的分享信息,即信息從單向單維變成雙向多維的交互。主動交互信息需要發揮人的主觀能動性,且可以進一步激發個體的創造性。交互體現在多個方面,用戶與用戶之間交互,平臺上集聚的創客之間可以進行交互,創客與用戶之間的交互應該是最多的。利用交互產生的數據信息和知識,企業可以產生更多的價值創造源泉。