引發高層次數學思維的課堂環節設計

劉肖杉

摘 要:高層次思維是促進學生深度學習和培養學生核心素養的重要內容,更是信息智能時代人們應對挑戰需要具備的關鍵能力。文章以基于問題的學習模式(PBL)為基礎,設計了“課堂引入:問題導入,引發認知沖突”“課堂生成:問題串深入探究”“課堂深化:問題深化、遷移知識、加深理解”“課堂總結:問題總結、激發反思”四個課堂教學環節,以期促進學生高層次數學思維發展。

關鍵詞:高層次數學思維;數學教學;PBL學習模式

中圖分類號:G42? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-624X(2021)38-0055-02

引 言

近年來,發展和提升學生的高層次思維能力成為重要的教育目標。很多教育研究者認為,高層次思維能力是人生成功的重要因素之一。在我國,有關高層次思維能力的研究逐漸興起,在教學中培養學生的高層次思維發展能力越發受到重視。2018年度上海市初中學業質量綠色指標綜合評價調查結果顯示,2018年全市具備高層次思維能力的學生所占的人數比例為59%(2015年為56%),比2015年增加了3%。從數據上看,學生的高層次思維能力發展處于提升狀態,但增長幅度不大。因此,教師應積極探索在具體的課堂教學實踐中培養學生高層次思維的方式方法。

一、高層次思維

何謂“高層次思維”?高層次思維的研究源于布魯納和加涅等人的學習理論。布魯納將認知領域的教育目標由低到高分為識記、領會、應用、分析、綜合和評價六個層級,其中分析、綜合、評價被認為是高層次思維。顯然,高層次思維是發生在較高認知水平層次上的心智活動或認知能力,如“中國學生發展的六大核心素養”中提出的“理性思維”“批判質疑”“勇于探究”就指向高層次思維。由此可見,高層次思維是當下適應時代發展的一項重要素養,是促進學生深度學習的重要手段。而對高層次數學思維,眾多學者則有多種界定,總結而言,高層次數學思維是一種綜合性思維過程,常發生在元認知、問題解決、應用與創造性活動中,學生的思維經歷聯系與轉化、抽象與擴展、批判與監控的過程,具有創造性、深刻性、靈活性等特點。

二、培養高層次數學思維的教學策略

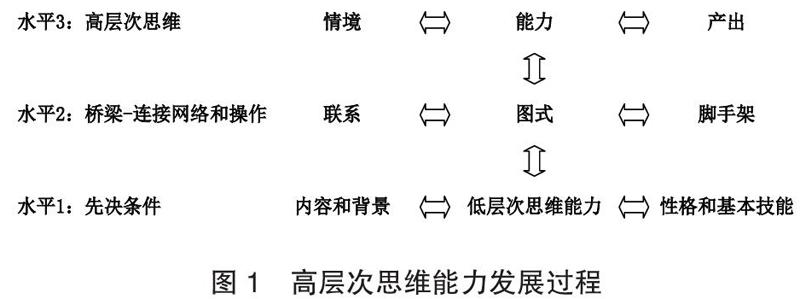

高層次思維能力是可以培養和發展的。那么,在數學課堂上,教師應如何培養學生的高層次思維能力呢?對此,教師應在課堂教學中關注以下三個方面:一是教師必須關注學生的高層次思維發展;二是教師應以學生為中心,多鼓勵學生,激發學生的批判精神與培養問題意識;三是教師應以評估為中心,監控學生的表現,提供高質量的評估,同時注重開發學生的高層次數學思維。美國佛羅里達州立大學的學習與評價促進中心繪制了一幅描述高層次思維能力發展過程的框架圖(見圖1),為高層次思維的教學提供了思路和方法。

將低層次思維轉化為高層次思維能力需要經過圖1的過渡,圖1是一個不斷發展的過程,讓學生將原本的知識經驗作為腳手架來搭建新的認知建構。那么,在教學中教師應如何有效地實現這個過程呢?

高認知水平的學習任務、基于問題的學習模型(PBL)等是發展高層次數學思維的有效方式,基于問題的學習模式能發展學生的多種能力。教師如何在課堂教學中借助問題將高層次數學思維的培養滲透在各個環節呢?筆者認為,教師應以問題為媒介,突出學生學習的主體性,在傳統課堂的引入、生成、深化、總結四個環節的基礎上,設計問題導入、問題串深入探究、問題深化、問題總結四個環節,總結出培養高層次數學思維的教學過程(見圖2),以培養學生的批判精神和創造意識等。

(一)課堂引入:問題導入,引發認知沖突

新課程改革提倡教學回歸生活,強調課程教學與生活的聯系,追求科學世界觀與現實世界的和諧統一。高層次思維能力發展的前提是在學生低層次思維能力的基礎上,通過內容和背景,引發學生的認知沖突,讓學生產生強烈的學習興趣,激發其探索欲。

例如,在教學“正數和負數”時,教師提問:“重慶某日最高氣溫為9℃,夜晚由于寒流入侵,氣溫驟降了15℃,請問寒流入侵后的氣溫是多少度?”學生根據已有經驗無法回答這個問題,引發了認知沖突,激發了探究興趣。又如,在教學“基本不等式”中,教師提問:“為防止家畜家禽對菜地的破壞,常用籬笆圍成一個菜園。如果菜園的面積為100m?,為節省材料,應考慮所用籬笆最短的情況,最短是多少呢?”根據原有的認知基礎,學生易想到列方程來解決問題,但當學生建立二元一次方程組解決問題時,會發現以現有能力無法求出正確答案。此時,學生會產生思維碰撞,激發追求新知識的欲望,為建構基本不等式的概念奠定了基礎。

(二)課堂生成:問題串深入探究

教師的問題設計要以學生現有的知識能力為基礎,精心構建問題串,調動學生的主觀能動性[1]。問題的有機串聯應將知識融合成一個整體,進而培養學生的整體意識,并彌補課堂教學中部分問題細碎、離散和隨意等不足。這樣不僅能更簡潔、有效地驅動教學,還能讓學生在解決問題的過程中提煉知識,逐步抽象知識概念,促進高層次思維水平的發展。

案例1:如圖3所示,在全國展示課“任意角三角函數的定義”上,教師設計了如下問題串。

探究一:思考α為銳角時,點P的取法是否影響三角函數值?

探究二:思考銳角三角函數定義如何擴展?

探究三:思考α為鈍角時,點P的取法是否影響三角函數值?

探究四:思考sinα是否為函數?

該問題串將四種認知任務對應四個環節,四個目標對應四個指向明確的問題,既精準直接,又簡潔自然。通過探究問題的引導,學生逐步意識到三角函數其實也是一個函數,進而主動建構、抽象出三角函數的概念。這樣的教學過渡自然,知識自然生成。