中國大學生“用外語講述中國”的態度和意識研究

劉芯羽?孫若谷?楊華

【摘要】本研究采用問卷調查的方式,探究中國大學生“用外語講述中國”的態度和意識。問卷設計基于ABC態度模型與跨文化意識領域研究,經過兩輪試測后的修改刪節后發放。經數據分析,得出初步結論:中國大學生整體上對“用外語講述中國”態度較積極,意識較強。是否為外語專業和在校學習外語時長都是影響該態度和意識的因素。

【關鍵詞】態度;意識;問卷調查;對外話語;外語講述中國

【作者簡介】劉芯羽(2001-),女,廣東深圳人,北京外國語大學北外學院,本科,研究方向:英語(國際組織);孫若谷(2001-),男,浙江溫州人,北京外國語大學北外學院,本科,研究方向:英語(國際組織);(指導老師)楊華,北京外國語大學北外學院。

【基金項目】北京市級大學生創新創業訓練計劃項目“中國大學生‘用外語講述中國的態度和意識調查”(項目編號:202010030027)。

一、引言

當前的國際輿論格局仍是“西強中弱”,著力“講好中國故事,傳播好中國聲音”,進而推動國際傳播能力建設,提高國家文化軟實力已成為時代的需求。在此背景下,如何讓中國文化“走出去”成為新的焦點。中國大學生的態度和意識對于能否傳播好中國故事十分重要,值得大眾關注。筆者結合“用外語講述中國”的實際需求,通過問卷調查中國大學生對“用外語講述中國”這一行為的感覺和情感體驗,同時從跨文化交際意識入手,以跨文化交際中的思辨意識為主,探究中國大學生的相關意識。

二、文獻綜述

對于使用外語傳播本民族文化的現象,國外學者已從語言學視角、民族志視角或傳播學視角進行了較為深入的研究,國內對于“用外語講述中國”的研究正不斷升溫。研究發現,中國大學生講不好“中國故事”的主要原因是:外語教育過程中嚴重缺少對中國文化的表達教學,中國大學生對跨文化交流、文化差異的認識程度不高,中國高校學生深層的跨文化交際意識普遍薄弱等。筆者發現,就研究切入點而言,目前已有成果主要基于教育者視角,少有從大學生群體視角出發的研究;就研究領域而言,對大學生的跨文化態度和跨文化意識領域的相關研究較為缺乏。對此,本研究從大學生的視角出發,挖掘中國大學生對于“用外語講述中國”的態度和意識,找出大學生在講述過程中的困難和問題,試圖為高校的外語教育提供數據支持。

三、研究方法

1.問卷編制。問卷第一部分采集個人信息,第二部分采用李克特量表模式編制,由“態度”和“意識”兩個一級指標組成。

其中,態度包含情感、行為與認知三個成分,下分15個三級指標。情感指個人評價對象時所具有的情緒,筆者采用喜歡、有興趣、自信、自豪、尊敬五大情感;行為指人對態度對象表現出來的行為方向、方式或意向,筆者選用渴望、愿意、傾向三個行為;認知主要涉及對態度對象客觀屬性等的評價,筆者從感受性認知、動機性認知、評價性認知歸納出有用性、必要性、可行性、困難、目的五大認知。其下分“對文化差異的認知”和“批判的文化意識”兩個指標,囊括跨文化交流技能、語言交際技能、認知和互動技能,重視并尊重不同文化的價值觀、信仰和行為,批判性文化意識和自我意識等能力維度。

在題項內容設計方面,筆者參考“公眾對科學的態度問卷”,編制出共計40題項的問卷。此外,筆者統一行為指標下的題項的句式,以突出行為動詞,幫助受試者快速理解題意。

2.調查對象。本研究的樣本來自北京市、浙江省和廣東省的170名本科一年級至研究生三年級大學生,其中,外語專業大學生占比 43.53%,非外語專業占比56.47%;在校學習外語7年及以下的大學生占16.25%,7~13年的占66.25%,13年以上占17.5%.

3. 數據的收集與預處理。在經過兩輪試測和相應的問卷調整后,筆者向中國多地大學生發放調查問卷,總計回收170份,獲得有效問卷160份,調查問卷有效率為94.12 %。筆者采用SPSS計算了信度與效度,根據Cronbach's alpha值等數據分析結果顯示,α=0.966,基于標準化項目的α=0.968,數據結果已達信度甚佳。皮爾遜相關系數分析(Pearson Correlation Coefficient)結果顯示,絕大多數問題之間相關性的顯著性水平p值小于0.001,即相關性已達顯著,內部效度較高,數據深挖價值較大。

四、 研究發現

1.總體情況。對一級指標進行均值分析得出,態度指標均值達到3.81,意識指標均值達到4.05,兩者均值較高,即總體上中國大學生對“用外語講述中國”有積極的態度和敏銳的意識。

各二級指標的Pearson相關系數普遍較高,具有強相關性。其中,“認知”和“行為”的相關性最顯著(p=0.827)。大學生對“用外語講述中國”的認知主要來自實踐,在課堂內外的實踐經歷豐富了大學生對“用外語講述中國”的作用、意義的了解,從而為繼續實踐提供基礎。相關性最不顯著的是對“用外語講述中國”的“認知”和“對文化差異的認知”。結合“對文化差異的認知”均值最高的情況,筆者認為,即使大學生已普遍具備對文化差異的了解和包容,大學生對“用外語講述中國”這一特定跨文化交際行為卻知之甚少。

從均值來看,二級指標“對文化差異的認知”均值最高,為4.08,體現出京浙粵大學生對文化差異了解較深入,并能包容和理解不同文化的行為習慣與思想。其原因或為大學生在信息時代廣泛接觸全球資訊,逐漸形成普遍開放的思想、對文化差異的高度敏感和包容的心態。在該指標下,相關性最顯著的Q44和Q40之間的相關性為0.690,達到強相關。

Q40:我意識到需要根據對方的具體文化,調整用外語講述中國的交流策略。

Q44:我意識到自身文化價值觀和道德觀會體現在我用外語講述中國的過程中。

講述中國是一個主觀的過程,一個人所處的文化的精神、價值觀會充分體現于傳播中,對此有深刻認識的中國大學生也會站在受眾的角度考慮接受度,從而基于對方的文化特點進行交流策略的調整,以提高中國故事的傳播效率。

2. 是否為外語專業。由于外語專業大學生通常有更多的外語學習和運用的機會,對跨文化交際的經歷和認知更豐富,所以筆者假設外語專業大學生“用外語講述中國”的態度,尤其認知和行為,比非外語專業大學生的更積極,意識也更強烈。

根據Pearson相關系數,外語專業大學生“行為”和“對文化差異的認知”相關性最顯著,而非外語專業大學生“對文化差異的認知”與“批判的文化意識”相關性最顯著。因此,是否為外語專業是大學生用外語講述中國的態度差異和意識差異的影響因素。

此外,一方面,由于當前我國大學外語教學普遍忽視了中國傳統文化的作用,外語專業課程普遍尚未大量納入用外語表述中國文化的相關內容,所以筆者假設外語專業大學生和非外語專業大學生的態度和意識差異較小。另一方面,外語專業大學生可能有更多的跨文化交際等相關實踐機會,因此,筆者假設外語專業大學生對“用外語講述中國” 的意識強于非外語專業大學生。

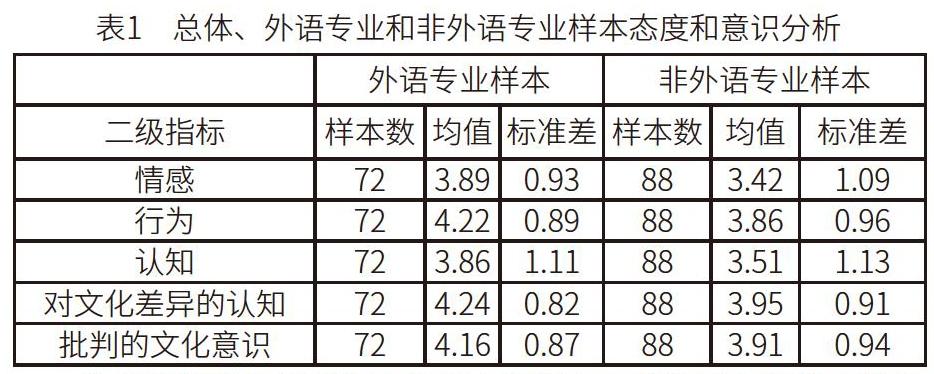

筆者按照指標分別算出外語專業樣本和非外語專業樣本的均值與標準差(見表1)。經分析得出,外語專業大學生對“用外語講述中國”的態度比非外語專業大學生更積極,意識也更強烈。從同類樣本內部來看,外語專業的學生對“用外語講述中國”有較強的行動力,基本愿意完成“用外語講述中國”的相關實踐任務,但積極的主觀情感稍有欠缺,認知也受限于外語表達中國文化等技能。

3. 在校學習外語的時長。筆者假設在校學習外語時間是影響中國大學生用外語講述中國的態度和意識的因素:在校學習外語時間越長,外語表達的能力越強,相關經驗越豐富,因而有更積極的態度和更強烈的意識用外語講述中國。

Pearson相關系數顯示,在校學習外語7年以下的大學生“對文化差異的認知”與“批判的文化意識”相關性最顯著,在校學習外語7~13年的大學生的“行為”與“批判的文化意識”相關性最顯著,而對于在校學習外語13年以上的大學生而言,“認知”與“行為”相關性最顯著。因此,在校學習外語時長的差異是大學生用外語講述中國的態度差異和意識差異的影響因素。

筆者分別算出各階“在校學習外語時長”的樣本在五個指標下的均值與標準差(見表2)。三類被試的態度和意識差別不顯著——在校學習7~13年的中國大學生用外語講述中國的態度最積極,其次是7年及以下的,最后是13年以上的;意識板塊的樣本同理。

筆者認為,在校學習外語13年以下的中國大學生經過日積月累,所掌握的外語詞匯量和表達技巧逐漸增加,愈發游刃有余,也在體驗和收獲中變得更加積極。同時,用外語講述中國的相關經歷和經驗也讓他們對“用外語講述中國”有逐漸深入的認識,跨文化交際意識逐漸增強。然而,在校學習外語13年以上的中國大學生可能將其較強的外語能力以及較成熟的外語表達能力應用于服務其他專門領域,而分散、減小了其將外語使用于講述中國的意向和機會。

五、結語

根據本研究的問卷調查部分,筆者得出:總體上,中國大學生“用外語講述中國”的態度較積極,尤其行動上積極性較強,行動帶來的實踐經驗也成為中國大學生對“用外語講述中國的”的認知的主要來源;意識較強,主要體現于跨文化交際的思辨能力。此外,是否為外語專業和在校學習外語時長是中國大學生“用外語講述中國”的態度和意識的影響因素。

基于以上研究,筆者建議高校應加強大學生對于“用外語講述中國”的認知水平,主要渠道為引導、提供更多元的實踐機會,促進大學生在借助外語“講述中國”的實踐中加深對此跨文化傳播形式的了解。具體而言,對外語專業大學生,可以加大對于相關跨文化表達的教學力度;對于非外語專業大學生,則以增強趣味性為主,引導學生更加積極地對待此跨文化交際行為。

參考文獻:

[1]趙應吉.新時代“講好中國故事”背景下中國文化英語表達教學現狀調查及啟示[J].重慶第二師范學院學報,2019(4):106-110.

[2]崔剛.大學英語教學中中國文化的滲透[J].中國大學教學,2009 (3):86-89.

[3]胡超.大學生跨文化意識與跨文化交際能力調查報告[J].中國外語,2005(3):60-64.

[4]文秋芳,俞洪亮,周維杰.應用語言學研究方法與論文寫作[M].北京:外語教學與研究出版社,2004.

[5]閻力.當代社會心理學[M].上海:華東師范大學出版社,2009.

[6]李壯桂.大學英語后續課程“跨文化交際”的教學實踐[J].牡丹江大學學報,2021(1):115-118.

[7]Meixiao LIN. Oral English Skills of Chinese University Students in Describing Their Native Culture[J]. Chinese Journal of Applied Linguistics, 2018(3):338-356.

[8]Lisa F. Barrett et al. Handbook of Emotions (4th Edition)[M]. New York:The Guilford Press,2016.