由一道化學中考試題引發的教學反思

繆徐

摘要:?以一道化學中考試題解答中的典型錯誤為例,反思日常教學中存在的問題,提出并闡釋了“提高教師自身的教學站位、加強學生思維能力的培養、關注學生表達能力的提升”等教學建議。

關鍵詞:?中考試題;?鋼鐵腐蝕;?教學反思;?思維能力;?表達能力

文章編號:?1005-6629(2021)09-0041-04

中圖分類號:?G633.8

文獻標識碼:?B

2019年11月,教育部下發的《關于加強初中學業水平考試命題工作的意見》明確指出:?考試命題要引導教師積極探索基于情境、問題導向、深度學習、高度參與的教育教學模式,引導學生自主、合作、探究學習,充分發揮考試對推動教育教學改革、提高學生綜合素質、促進學生全面健康成長的導向作用。這充分體現了以“考”引“改”的內涵,由此聯想到由中考試題的命制或解答進一步反思課堂教學的價值。現以一道化學中考試題為例,談幾點反思體會。

1??試題及其解答情況呈現

2020年蘇州市化學中考試卷28題中有兩個著眼素養考查、問題情境新穎但得分率極低的小問:

鋼鐵的腐蝕是重要的研究課題。

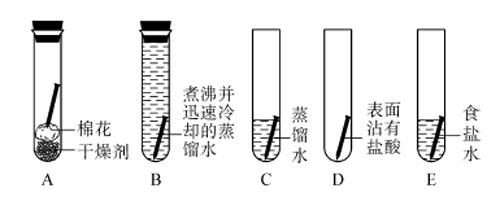

[知識回顧]用如圖所示實驗進行鐵釘腐蝕的研究。一段時間后試管A、?B中鐵釘

幾乎沒有生銹,而試管C中鐵釘明

顯銹蝕,試管D、?E中鐵釘嚴重銹蝕。

(知識回顧到拓展延伸之間的四個問題略)

[拓展延伸]研究水樣的pH、水中溶解氧濃度與鋼鐵腐蝕速率的關系。查閱相關文獻

得到如下資料。

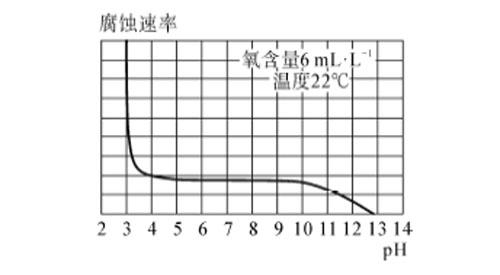

(5)?上圖表示水樣溫度22℃、氧含量6mL·L-1時,鋼鐵腐蝕速率與水樣pH的關系。

當pH<4時,鋼鐵腐蝕速率明顯增大的原因是????????。

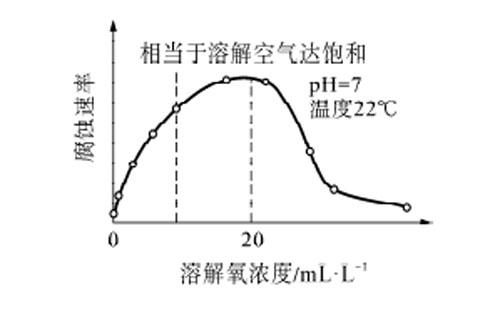

(6)?下圖表示溫度22℃、pH=7時,鋼鐵腐蝕速率與水中溶解氧濃度的關系。當溶解氧超過20mL·L-1時,鋼鐵腐蝕速率明顯下降的原因可能是????????。

問題(5)的答案是:?鋼鐵與水樣中的酸(H+)發生反應。學生答題中的主要錯誤有三

類:?一是單純讀圖,未說明原因——酸(H+)能加快鋼鐵的銹蝕/酸性越強(H+越多),鋼鐵的銹蝕越快;二是指向不明,表達含糊——酸性溶液中,鐵易反應/在酸性環境中,與鐵反應快/酸性強,易與鐵反應;三是話說半句,未能到點——酸(H+)與鐵接觸(接觸未必就是反應)。

問題(6)的答案是:?鋼鐵表面生成致密的氧化膜,阻礙了氧氣、水與鋼鐵的接觸。學生答題中的典型錯誤:?鐵已經全部反應完,不能再繼續反應;氧氣已經飽和,無法再溶于水,也無法與鐵接觸;氧氣濃度過大,過量的氧氣以一層氣膜的形式覆蓋在鐵的表面,阻礙了鐵與水的接觸等。

2??由試題引發的教學反思

學生在試題解答中所暴露出的問題主要集中在思維和表達兩個方面。問題出現在學生身上,根源還在教師這里。因此,我們很有必要針對存在的問題,反思教學的不足,探尋應對策略。

2.1??提高教師自身的教學站位

提高教師自身的教學站位,并不是要增加教學的寬度和深度,將高中化學的教學內容提前到初中來教;也不是增加教學的難度,將教學目標拔高到教師自身對教學內容理解的程度,而是包含以下兩層意思:

一是教師對教學內容的認識,不能僅僅停留在初三學生的認知水平上,而是要對教學內容有一個系統的貫穿性的認識。對于鋼鐵的腐蝕,初中生的認識要求較為淺顯,只要求他們明白:?鐵生銹的實質是鐵與氧氣、水等物質發生的化學反應,酸和鹽的存在能加速鐵的銹蝕。作為教師就不能停留在這樣的水平上,而應對鐵等金屬的銹蝕有一個站位較高的理解:?金屬的腐蝕包括化學腐蝕和電化學腐蝕,電化學腐蝕又分為析氫腐蝕和吸氧腐蝕(初中生對鐵腐蝕的認識重點是吸氧腐蝕)。酸的存在,能加速鐵的析氫腐蝕;鹽的存在能加速鐵的吸氧腐蝕。站在這樣的認識高度去審視試題中第2張圖所示的鐵的腐蝕,我們就會有新的發現——按照pH依次減小的順序,鐵的腐蝕分成了三個階段:?吸氧腐蝕為主(pH>7)→析氫腐蝕、吸氧腐蝕都存在(4 二是教師能從較高的教學站位上,精準地控制好教學的邊界。在探究鐵生銹的對比實驗中,引入化學腐蝕和電化學腐蝕的不同、析氫腐蝕和吸氧腐蝕的區別固然沒有必要,但在分析那根用酸浸過的鐵釘銹蝕很嚴重的原因時可以插入一個問題:?為什么將鐵釘用酸浸過之后放置到一支敞口的試管里,而不是將鐵釘完全浸沒在該酸溶液中?這個問題是從析氫腐蝕與化學腐蝕的不同角度提出的,還沒涉及兩種腐蝕的具體內容,學習內容的延伸沒有超出學生的知識范圍,教學邊界把握得比較好。如果教學中有了這樣的插問,學生在完成問題(5)的時候就會清晰和輕松許多。 登高才能望遠,居高才能臨下,只有站位高了,教師才能妥善處理好知識的科學性和認識的階段性之間的關系。因此,初中化學教師應該放一套高中化學教材甚至大學無機化學教材在身邊,以備“登高”時翻閱溫習。 2.2??加強學生思維能力的培養 對于前文試題中的問題(6),好多學生想不明白:?為什么在溫度和溶液酸堿度恒定的情況下,水中溶解氧濃度越高,鐵被腐蝕的速率反而會明顯下降?原因在于他們的思考受到了鐵銹疏松、氧氣含量越大鐵銹蝕得越快等常規思路的束縛。學生思維受阻、受縛的現實提醒我們:?課堂教學既要有知識的傳授,更要有思維能力的培養。然而,學生思維能力的培養是一個系統工程,就試題的解答而言,必須抓好“看得懂”“聯得上”“想得到”等幾個環節。 要讓學生“看得懂”,必須培養學生的讀文識圖能力。前文試題中第2、3張圖中,除了“相當于溶解空氣達到飽和”這句話對題目的分析解答有些干擾之外,其他圖文的識別難度不算大。然而,有些試題圖文的隱含性較強,如水熱分解可得氫氣,高溫下水分解體系中微粒含量與溫度的關系如圖1所示。圖中曲線A、?B對應的微粒依次是????????(填符號)。對于這一類圖文,教師要給學生提供認識的機會,并給予適當的方法指導:?首先,觀察H2O的含量變化——從2000℃(溫度數值是估值,下同)時開始減少,至4500℃時變為零;其次,觀察H2、?O2的含量變化——H2O開始減少時,H2、?O2逐漸增多,但溫度達到3500℃之后,隨著溫度的升高,H2、?O2又逐漸減少直至為零;然后,觀察A、?B含量的變化——隨著H2O的減少和溫度的升高而增多,當溫度達到4000℃或高于4000℃時含量保持不變,且A的含量是B的兩倍。 圖1??高溫下水分解體系中微粒含量與溫度的關系圖 要讓學生“聯得上”,必須培養學生知識的串聯能力。畢華林教授認為,學生解決問題的過程,就是依據問題線索從頭腦中檢索提取相應的知識信息,然后加工這些信息去尋找解決問題策略的過程。學生頭腦中的知識線索是否清晰,聯系是否緊密,直接影響學生問題解決的能力水平[2]。鋼鐵的銹蝕,不僅涉及鐵的性質,還涉及氧氣、酸、堿、鹽的性質,如果這些知識在學生腦海中脈絡清晰,他們在解決問題的時候就會迅速“聯網”。所以,在日常教學中教師要引導學生積極參與知識的串聯與并網活動,讓他們在活動中體驗“知識樹”的生長。 要讓學生“想得到”,固然要有程式化的思維模型的運用,更要有思維方式的轉換、思維定勢的突破。前文中談到學生在回答問題(6)的時候思維因定勢而受阻,如何“破阻”?首先,要意識到平時常用的思維方式今天“不靈”了,要有“回頭”的智慧和勇氣;接著,洞察鐵生銹的本質(鐵和氧氣及水接觸發生化學反應),大膽預測鐵銹蝕速度放慢是受到了某種阻隔;然后,借鑒鋁表面有致密氧化膜的思維模型,推測溶解氧濃度過高時,鐵表面也會生成致密氧化膜阻礙鐵的進一步銹蝕。上述“破阻”過程帶給我們的啟示是:?教學過程中教師不要把問題講絕,不要將結論下死,要關注學生的洞察力和思維方式,借助學生洞察力的提高和思維方式的轉變,撬動學生創新思維能力的提升。 2.3??關注學生表達能力的提升 再來梳理一下前文所呈現的問題(5)解答中出現的一部分典型錯誤:?酸性溶液中,鐵易反應;在酸性環境中,與鐵反應快;酸性強,易與鐵反應;酸(H+)與鐵接觸等等。其中,不乏與正確答案“擦肩而過”的錯誤。為什么會與正確答案擦肩而過?原因在于這些學生書面表達能力有欠缺。因此,日常教學中教師要在學生思維能力的培養上下功夫的同時,還要在學生表達能力的提升上花力氣,努力讓學生做到理得順、說得清、答得準。 理得順,就是將已經思考好的答題內容之間的邏輯關系理順,初步確定好表達的先后順序。說得清,就是用比較清晰的思路將要表達的意思說明白。答得準,就是在觀點正確、表達清楚的基礎上,將答案送到問題上去,避免表達的殘缺性。如前文中問題(6)答案的組織,首先要說明溶解氧濃度超過20mL·L-1時鐵表面會產生致密的氧化膜,還要說明這種膜阻礙了鐵與水、氧氣的接觸,從而導致了鐵腐蝕速率的明顯下降。這樣,問題的來龍去脈、前因后果都交代清楚了,表達自然也就到位了。 表達能力的提升不是教師報答案、學生背答案就能達成那么簡單,它往往要和思維能力的培養結合起來進行。其間,要調動學生獨立思考、充分表達,鼓勵學生相互評價、修改完善。以下列問題第三空格的回答為例予以說明。 1785年,拉瓦錫將水蒸氣通過紅熱的鐵制槍管將水轉化為氫氣,同時生成四氧化三鐵(如下圖所示),上述反應的化學方程式為????????。 該反應若生成1g氫氣,則理論上鐵制槍管應增重????????g。實驗發現槍管實際增 重比理論數值大,其可能的原因是????????。 從思維上看,要引導學生分析槍管增重的原因(槍管中的鐵與水中的氧結合生成了鐵的氧化物,導致槍管質量增大);再分析槍管實際增重超過理論值的原因(除了水中的氧以外,鐵還結合了另外的氧元素,氧元素從哪里來?根據紅熱的槍管所處的環境,學生應該想到另外的氧來自空氣中的氧氣)。這樣的引領,有助于提高學生思維的有序性。 在表達上,可以讓一名學生先說(寫)出一個答案,然后再組織大家進行討論與完善。假如有學生說(寫)出的答案是:?槍管與氧氣反應。教師便可以此為基礎引領學生修改。修改完善過程中出現的答案大致有以下幾種:?槍管上的鐵與氧氣反應;槍管上的鐵與空氣中的氧氣反應;槍管外壁的鐵與空氣中的氧氣反應;槍管外壁的部分鐵與空氣中的氧氣反應;槍管外壁的部分鐵與空氣中的氧氣反應導致槍管的進一步增重等等。經常給學生提供這樣的討論與完善的機會,有助于他們“字斟句酌”習慣的養成,幫助他們提高表達的準確性和完整性。 義務教育化學課程標準在評價建議部分曾指出,設計紙筆測驗的試題,要依據“課程內容”把握學習要求[3];評價結果能讓教師據此做出正確的決策以改進教學[4]。因此,拋開課程標準和素養要求,教學完全被中考試題牽著鼻子走的做法不可取。分析中考試題解答中暴露出的典型錯誤,由此反思課堂教學中存在的問題、尋求改進策略的做法應積極提倡。只有將課標研讀、考試研究、教學反思有機結合起來,我們的教學才會取得事半功倍的效果。 參考文獻: [1]談小強.?關于鋼鐵腐蝕的理論探討與實驗分析[J].?化學教學,?2012,?(5):?48. [2]畢華林.?對高中化學學科核心素養的認識與理解[J].?化學教學,?2021,?(1):?3~9. [3][4]中華人民共和國教育部制定.?義務教育化學課程標準(2011年版)[S].?北京:?人民教育出版社,?2012:?40~41.