聚焦作圖 提升素養

摘 要:如何才能更好地指導學生進行作圖學習,為此,我們進行了教材幾何作圖知識方面的梳理,試圖了解教材關于幾何作圖的編排體系與知識結構,進而讓教師的作圖教學更具有方向性和指導性,讓學生作圖學習不僅僅停留在簡單的操作中,而是實現整體的提升。基于概念理解、目標分層和作圖技能溝通,具體實現作圖的目標落實和能力培養的教學策略。

關鍵詞:作圖體系;對比;作圖學習

小學階段的作圖是對圖形與幾何的初步認識,作圖工具方面可操作性強,作圖內容相對比較具體直觀。從總體上來看,小學階段的作圖是結合認識圖形慢慢滲透幾何直觀觀念。為此,教師應重視學生的基本作圖,爭取人人能夠達標,部分學生還能適度超標。如何才能更好地指導學生進行作圖學習?為此,我們進行了教材幾何作圖知識方面的梳理,這樣教師的作圖教學更具有方向性和指導性。

一、 小學數學教材中幾何作圖的梳理

學生作圖學習能力的提升是一個循序漸進的過程,需要教師結合日常教學逐步地滲透和指導。因此,有必要對教材中的作圖內容按照不同年級做一個有序的梳理,分析作圖內容間的聯系與發展,更好地組織教學活動。通過梳理發現,小學階段的作圖知識總共分為四大類,分別是畫線、畫角、畫平面圖形與畫圖形運動。而這四類板塊的學習,教材依據學生身心發展和知識體系呈現有機聯系、螺旋上升的過程。學生的基本作圖也是隨著思維水平的提升,逐步由簡單走向復雜。

(一)畫線一類作圖體系

根據畫線一類作圖的要求,我們在對人教版教材作圖知識內容梳理中,發現在低年級,教材加強對線段的直觀感知,注重積累畫線段的經驗。學生進入四年級后,畫線開始涉及直線和射線,從具體到抽象,實現知識增長的同時,慢慢形成了線領域的完整知識體系。

從上圖的整理,我們發現,低年級學生主要是用刻度尺畫線段,測量的長度單位有厘米、毫米和分米。我們還發現教材要求學生畫的線段一般不會超過1分米,由于米和千米這兩個長度單位較大,在六年級時教材才具體引入了按比例在圖上繪制以米或千米為單位的線段,在低年級教材并不安排學生畫。為了幫助學生更好地形成“以圖識性”,因而教師可以結合學生認識“米和千米”這兩個較大的長度單位時,為畫線段做一下拓展,例如,在操場上測量長度或畫較長的“線段”,教師也可以借助地圖等材料幫助學生具體感知:當單位較大時按照一定的比例也可以在紙上作圖,作為拓展性的課程進行,以此拓展學生的知識面。四年級則因為射線和直線概念的引入,要求學生會畫直線和射線,掌握畫兩條互相垂直的直線。可見,四年級是個轉折,從具體的長度(線段)到抽象的無限長,是學生觀念上的一次飛躍,同時對學生“畫線”操作活動要求更為密集。

(二)畫角一類作圖體系

通過整理可見,畫角一類作圖內容不斷豐富,教材依據學生的身心發展和知識體系螺旋上升。用尺子畫任意大小的角,這是對角的初步感知。利用三角板畫直角,學生開始區別角有銳角、直角和鈍角之分。隨著角概念的深入發展,對學生畫角要求較高,從畫垂線段到圖形中作高,再到使用量角器畫指定度數的角,學生的畫角學習路徑其實是一個從“描角”到“設計角”的過程。

如圖,我們發現:教材在對畫角的要求上呈現鮮明的年級和年齡特征。二年級學生使用尺子畫任意角,會用三角板畫直角是對角的初步感知,是無須理解原理,處于直觀感知階段。隨著年齡的增長,學生漸漸地從角的表象走向了角的特征與本質的認識,這一點可以從角的概念逐步抽象化過程中發現。四年級學生使用直尺和三角尺來畫垂線和在圖形中作高,這是需要依據“原理”來作圖,處于直觀形象的操作階段。學生能按指定度數用量角器畫角,畫角的技能進一步提升。

(三)畫平面圖形一類作圖體系

如下圖所示:隨著新教材改革對學生畫平行線不做具體要求后,學生在畫平面圖形上的內容減少,難度也降低,只有兩個側重點:分別是畫長方形和正方形以及使用圓規畫圓和畫圓中的一部分(扇形)。

通過整理,我們發現三年級畫長方形與正方形更多的是借助格子圖來“描”,這主要是因為學生對長方形和正方形特征認識處于以依據表象為主的直觀感知水平。四年級則因為垂線概念的學習,學生集中要求掌握“畫垂線”的技能,這時畫長方形與正方形,是通過應用垂直原理來完成的一個綜合任務,是學生理解原理后的畫圖技能的直接運用。六年級學習用圓規畫圓和畫圓中的一部分(扇形),是學生首次使用新的作圖工具,畫簡單的曲線圖形。

(四)圖形運動一類的作圖體系

圖形運動方面作圖內容主要集中在對點、線、面動態運動的理解上,涉及的作圖知識主要有對稱、平移與旋轉,實現學生思維從靜態空間到動態空間的提升,溝通點、線、面三個維度,從運動變化的角度去探索和認識空間與圖形,建立起圖形與幾何教學所要求的空間觀念和思維想象能力。

如上圖所示,首先,圖形運動方面的作圖,因為從靜態走向動態,是圖形在空間變化位置的方式,是學生掌握“平行”“垂直”概念后的綜合運用,所以教材集中編排在中高年級。其次,我們發現,所有的運動作圖全部放在格子圖中進行,這大大降低了學生作圖的難度。另外,對稱實則是對應點的運動,平移實則是對應線段的運動,而旋轉其實是線的旋轉帶動角的旋轉甚至帶動形的旋轉。學生只有加深體驗與理解圖形變換的特征,才能正確地作圖。

二、 思考實踐:學生作圖能力培養策略

立體幾何離不開圖形,學好立體幾何應從圖形入手,學會畫圖、視圖、用圖。筆者以為教師要高度重視基本作圖教學,把基本圖形教學落實到具體。要認識到培養空間想象能力,必須過好作圖這一關,重視圖形教學。

(一)基于概念理解的作圖,提高作圖學習的思維性

任何作圖其實都是學生基于對概念的理解和掌握基礎上進行的。為了幫助學生掌握作圖,通過怎樣的途徑和方式能較好地幫助和促進學生理解概念,進而提高作圖的能力呢?通過實踐研究,我們發現,利用生活原型、巧設問題情境、借助變式教學,是在作圖概念教學中幫助學生提高作圖思維性的三條主要途徑。

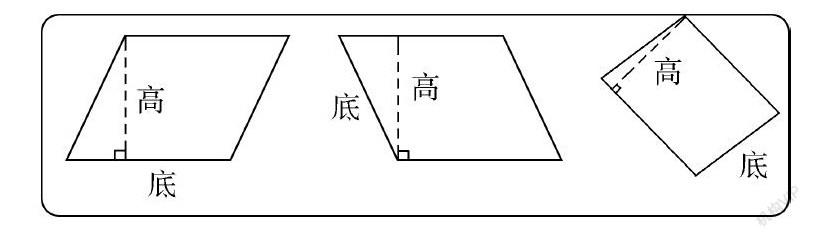

【平行四邊形畫高】教學策略

因為學生生活經驗中的平行四邊形大多是“底”平行于水平線的圖形,為了豐富學生的數學經驗,可以提供一些非標準圖形。同樣的一個平行四邊形,位置發生變化,讓學生分別作高,并追問“你發現了什么”。通過動手操作與思考,學生能體會到位置變了,但底和高的關系是不變的。

策略思考:對于學生來說,“高”是個抽象的概念。因此恰當運用變式與反例有助于學生理解。(如上圖所示)學生從變式材料的各種屬性中區分出本質屬性和非本質屬性,從而真正領悟作圖技巧的本質內涵。教師指導學生作圖,針對學習中容易出現的盲點,引發學生的認知沖突,激起學生深入探究的欲望,才能幫助學生靈活掌握作圖特征。

(二)基于目標分層的作圖,提升作圖學習的層次性

作圖教學不是簡單的技能操作和訓練,它是一種以內在思維活動為先導的認知活動。教師要關注技能背后的認知目標,把看似簡單的一節課的學習目標置于整個學科體系視野下來考慮,有對于“學”的考量,針對學生不同層級的“學習目標”而開展系列的學習活動,進而不斷提升學生作圖學習的層次性。

【畫垂線】教學策略

①嘗試畫出已知直線(水平放置)的垂線。

反饋學生錯誤:要求學生思考怎樣來驗證所畫的線是否垂直。

②鞏固畫法:分別過已知直線(水平放置)上一點和直線外一點畫已知直線的垂線。

③變式練習:畫已知直線的垂線。

對比思考:畫已知直線的垂線,這條直線不管是否水平放置,所畫的垂線與已知直線總是存在著怎樣的關系?

④綜合應用:畫一個長4厘米,寬3厘米的長方形。

在平時畫垂線的練習中,筆者觀察到,當已知直線不是水平放置時,學生的畫圖工具往往在本子上轉來轉去,無所適從。從調查中,我們了解到,學生無所適從的原因是他們對“相互垂直”的概念往往習慣于“豎著”理解,當變化了直線的方向、位置,學生就會受標準情況的定勢影響,發生錯誤。這就要求教師在設計作圖學習時關注學習目標的層級,不僅要提供標準范式,還要變換材料的非本質屬性,提供充分的變式讓學生感知、比較。從不過點畫垂線到過直線上一點畫垂線,再到過直線外一點畫垂線,最后畫長方形或正方形。教學設計關注學習目標的層級,學生就像爬樓梯,拾級而上。

(三)基于作圖技能的溝通,體現作圖學習的聯系性

通過研究,我們發現其實小學階段的作圖知識基本上都可以轉化為已經學過的知識,是在已有的基礎上不斷增加應用的深度及靈活性。例如:畫直角、畫垂線與畫高步步為營,畫垂線又為畫對稱做好孕伏,畫角其實與畫旋轉彼此相輔相成等。

為什么學生在畫高的時候經常會出現錯誤?經過調查,筆者發現學生出現錯誤的原因在于對“高”的定義沒有從本質上理解到位,他們不能正確地找到圖形中的頂點及相應的對邊,學生的操作是在模仿中進行的。

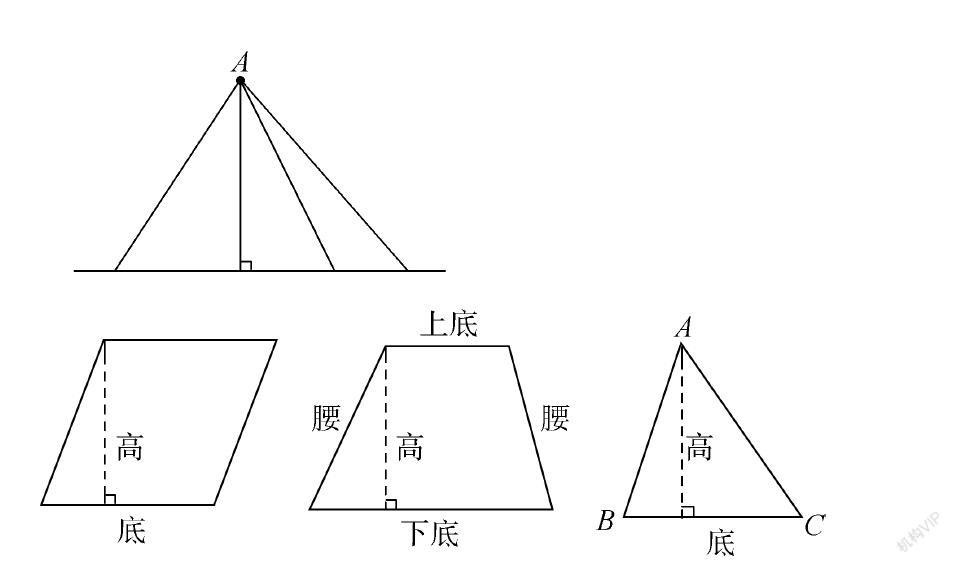

【畫平面圖形的高】教學策略

如下圖所示,作高其實就是作垂線段,所以方法上與畫垂線的步驟是一樣的。筆者在教學時引導學生觀察比較,反思后得出,畫出相應平面圖形的“高”,要注意三點。其一,它與對應的底邊相互依存;其二,它不受圖形旋轉、位置變化的限制;其三,它是一條垂直線段,是有長度的。也就是在學生已有的畫垂線基礎上,運用遷移轉化,進而繼續學習圖形中作垂線即作高。

策略思考:筆者啟發學生回憶畫“垂線”的方法,放手讓學生利用知識的遷移畫圖形中的“高”,然后再通過板演畫“高”的過程,組織學生討論,總結畫“高”的方法。此過程經歷操作、觀察、比較、交流、歸納等活動,讓學生在主動探究中遷移了畫法,進而逐步掌握畫高技能。

經過課題組老師們的努力,我們欣喜地看到:不管是學生,還是老師,對數學基本作圖都有了更進一步的認識。學生良好的作圖習慣正在形成,用圖表意的意識逐漸增強,依圖解題的思維能力不斷提升;同時教師的作圖素養也有了極大的提高,促進了數學教學的長足進步。

參考文獻:

[1]斯苗兒.小學數學課堂教學案例透析[M].北京:人民教育出版社,2003.

[2]任敏龍.基于原型的“發生式學習”:以教學“角的初步認識”為例[J].小學數學教師,2011(11).

作者簡介:

邵亞飛,浙江省杭州市,浙江省杭州市蕭山區南陽小學。