大概念視域下的實驗教學策略研究

沈卓豪 張春

摘 要:科學大概念是指向科學課程的核心內容和教師教學的核心任務,其能夠將科學核心概念和關鍵思想與眾多相關的知識相聯系起來.聚焦科學大概念的教學能有效培養學生的核心素養.本文筆者將簡要闡述大概念教學在靜電教學中的應用.

關鍵詞:大概念;靜電教學;核心素養

中圖分類號:G633.7???? 文獻標識碼:B???? 文章編號:1008-4134(2021)22-0034-03

作者簡介:沈卓豪(1991-),男,浙江嘉興人,本科,中小學二級教師,研究方向:初中科學教學工作;

張春(1979-),女,安徽安慶人,本科,中學高級教師,研究方向:初中科學教學工作.

英國學者溫·哈倫在《科學教育的原則和大概念》中指出:“科學大概念是有組織、有結構的科學知識和模型,這些大概念能夠解釋大范圍內的一系列相關現象[1].”大概念的內容十分寬泛,只要是從某些下位知識抽象概括出來的上位知識均具有大概念的功能.“科學具有實證性”就是一個大概念.但從當前課堂教學的總體情況來看,學生在學習八年級上冊“靜電”部分內容后,仍有許多困惑和理解上的障礙,這值得教育工作者深入思考.

1 質疑辯惑,激發思維——發光的氖泡

教材中對靜電的定義是:物體之間的摩擦會使一個物體上的電子轉移到另一個物體上,得到電子的物體帶負電,失去電子的物體帶正電,物體所帶的電荷叫作靜電.學生對靜電的理解往往存在一定困惑,物體由于摩擦所產生的靜電和日常生活中的電的性質是否相同.教師在課堂講解的時候可能會列舉一些雷電、脫毛衣時的噼啪聲等現象簡要說明這都是靜電現象,同時教材上也沒有對靜電做過多解釋,這就導致學生在沒有親自體驗的情況下,在理解上存在一定的疑惑.

1.1 策略分析

通過查閱資料可知,靜電具有“電壓高、電量少”的特點,靜電電壓可以達到成百上千甚至上萬伏,實驗室中普通的驗電器所能感測到的電荷一般在10-10C-10-9C,這個電量僅是手電筒小電珠正常發光1s通過電量的萬分之三.由此可見靜電無法讓普通小燈泡發光,因此需要一種能在高電壓低電量情況下發光的元件——氖泡(普通測電筆中氖泡發光的電壓范圍在60-500V之間,電流不到1mA),用氖泡檢測靜電,在理論上可行.

1.2 實驗過程

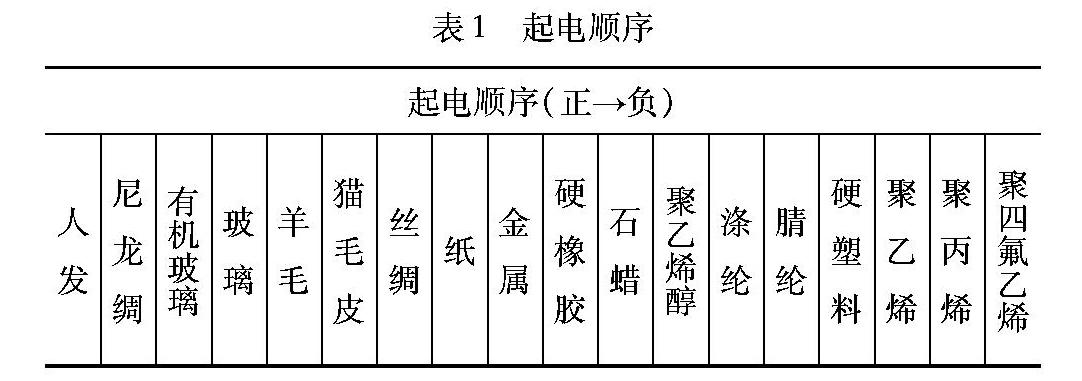

不同的物體摩擦起電后電壓不同,效果也差很多.表1為兩種不同材料的物體相互摩擦的起電情況.

從表中我們發現兩物體距離越遠,越易起電,效果也越好.通常使用的吸管材質為聚丙烯,從表中我們發現聚丙烯與頭發摩擦,容易起電,效果好.在演示時,教師便可用手拿吸管一端在頭發上摩擦,將氖泡的一個電極沿著吸管的一端慢慢移動,可以看到氖泡間斷地放出橙色的光芒.

1.3 實驗小結

該實驗取材容易且安全,實驗現象明顯,直觀地讓學生感受到摩擦起的電與生活中使用的電是一致的,但是因靜電放電持續時間短,當前的技術手段尚無法有效控制,且無適合的材料將其隔離并傳輸,故不適合投入到生活中,繼而引發學生再度思考,我們生活中的電怎么產生?激發學生學習興趣和科學思維,為以后電磁感應的學習埋下伏筆.

2 真實觀察,認知進階——轉動的小磁針

教材上向學生提供一個用玻璃棒與干凈絲綢摩擦后吸引小紙屑的活動.學生通過該活動明確帶電體能吸引輕小物體,但同時會存在疑問:既然帶電體能吸引輕小物體,電路中的導線或者元器件通電之后也有電,為什么沒有觀察到吸引輕小物體的現象?

2.1 實驗過程

筆者利用學生的電學學具連出一個簡單電路,閉合開關后再將導線靠近小紙屑,發現無法將小紙屑吸起,加大電壓后也無法吸引小紙屑,如圖2所示.但是學生在實驗過程中觀察到通電的導線卻能將放在旁邊的小磁針吸引,如圖3、圖4所示.

2.2 實驗小結

通電導線無法吸引紙屑等輕小物體,但能吸引小磁針.

2.3 結果分析

通過查閱資料可知,帶電體能吸引輕小物體是因為在帶電體周圍空間內存在一個非均勻電場,輕小物體在非均勻電場中被極化,靠近帶電體的一端出現異種電荷,遠離帶電體的一端出現同種電荷.被極化之后的輕小物體在不均勻的電場中受到的引力大于斥力,導致輕小物體被帶電體吸引,如圖5所示[2].

在電流穩定的通電直導線中,靜止的正電荷和定向移動的電子產生的電場強度完全相同,方向相反,兩者疊加后相互抵消,因此通電直導線周圍無電場,僅存在由定向移動的電子產生的磁場.因此通電直導線無法吸引輕小物體而能夠使小磁針發生偏轉.

科學追求實證,這也是科學區別于宗教和其他偽科學的重要標志.在教學中,教師應當引導培養學生“科學具有實證性”這一理念.無論遇到什么問題都應用證據、事實說話.

3 邏輯分析,主動參與——旋轉的吸管

浙教版教材在探究“電荷間的相互作用規律”時,通過用與絲綢摩擦過的玻璃棒和與毛皮摩擦過的橡膠棒分別與兩個懸掛的泡沫塑料小球接觸后,觀察到小球相互靠攏說明異種電荷相互吸引;小球相互排斥說明同種電荷相互排斥.但由于橡膠棒摩擦后帶負電的效果不太好,同時泡沫塑料太輕易被風吹動,如果遇到潮濕或有風天氣,則實驗非常容易失敗,故而有些教師在執教中經常使用flash動畫輔助教學,幫助學生理解兩種電荷間的相互作用規律,但是學生學習效果一般.

3.1 策略分析

教師可根據表1尋找兩種相距較遠的材料制成的常見物品,通過更簡化的方法揭示電荷間的相互作用規律.通過查閱資料可知,日常生活中常用的塑料吸管為聚丙烯材料制成,可與人發或紙摩擦起電,使吸管帶負電,理論上可行.

3.2 實驗過程

第一步,在塑料管1中央一側剪一小洞,用針穿過小洞頂在中央的另一側吸管上,針的另一頭可以固定在橡皮泥上,該裝置中吸管1可以自由轉動;第二步,用毛皮或頭發摩擦吸管1,并將吸管1放在針尖上;第三步,將與絲綢摩擦過的玻璃棒1靠近針座上的吸管1的一端,觀察并記錄現象;第四步,用毛皮或頭發摩擦另一只吸管2,并靠近針座上的吸管1的一端,觀察并記錄現象;第五步,將與絲綢摩擦過的玻璃棒1放在針尖上;第六步,將與絲綢摩擦過的玻璃棒2靠近放在針座上的玻璃棒1[3],將上述實驗現象記錄在表2中.

3.3 實驗小結

實驗中用到的器材為學生學具內的物品和生活

中常見的物品,而且將原本的懸掛改為支撐,實驗本身的穩定性加強,同時實驗現象也更為明顯,很容易通過比較得出“電荷間的相互作用規律”,即同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引.

靜電由于電壓高易漏電,電量少經不起漏,所以靜電現象很不明顯.誠然,靜電實驗屬于較難把握的一類實驗,當遇到濕度大天氣時,更是雪上加霜.但筆者認為若因實驗困難而放棄讓學生親自尋找證據的體驗得不償失.靜電實驗成功的關鍵在于選擇合適的材料和方法,并不一定拘泥于課本上的活動.學生在尋求實證的過程中不僅能夠積極參與到課堂教學中,同時他們的科學思維也不斷在解決問題中得到發展.

大概念作為“為理解而教”的核心,要求教師應當將大概念作為科學教育的一個新理念,使學生對科學建立更為深刻的理解,從而使學生今天的學習對他們今后的學習和工作產生更為積極的影響[4].在電荷與電流的教學中,在靜電實驗中,教師應著力于“科學具有實證性”這一大概念,運用“質疑辯惑,激發思維;真實觀察,認知進階;邏輯分析,主動參與”的策略,以實驗為基礎,適當引導,利用實驗進行探究,促進學生親自體驗尋找證據,并不斷思考,深入理解科學概念和規律,在實驗過程中能不斷提高學生動手能力、思維能力,促進學生科學核心素養落實[5].

參考文獻:

[1]溫·哈倫著,韋鈺譯.科學教育的原則和大概念[M].北京:科學普及出版社,2011.

[2]譚嘉成.利用對稱性分析幾種通電導體周圍的磁場[J].湖南中學物理,2017,32(01):96.

[3]楊偉志.綜合型靜電實驗教學平臺設計[J].物理教師,2015,36(11):43-44+48.

[4]史小紅.靜電實驗教學探索[J].中學校外教育,2011(08):105.

[5]胡尚華.基于核心素養和關鍵能力的思維可視化課堂教學策略研究——以“電流磁場”教學為例[J].試題與研究,2019(36):1-2.

(收稿日期:2021-06-25)