“雙非”院校能否在教學改革中取得成功?

文習成 趙育卉 趙瑞

摘? 要:為了解“雙非”院校①教學改革的情況,本研究對近兩屆高等教育教學成果獎獲獎單位中的“雙非”院校進行統計分析。“雙非院校”整體獲獎率低,獲獎單位區域分布、類型分布不平衡,獲獎頻數整體比較離散,項目合作需進一步加強,研究項目的學科分布不平衡。基于此,為優化“雙非”院校教學改革,評選中應加強學校類別平衡、區域平衡和學科平衡。

關鍵詞:“雙非”院校;教學改革;國家級教學成果獎;獲獎項目

中圖分類號:G641? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2021)39-0011-04

人才培養是高校的核心職能,而教學是踐行這一職能的重要途徑。高校要堅持立德樹人根本任務,加強本科教育,把立德樹人落實到提高本科教學水平上[1]。教育部《關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》(教高[2018]2號)明確指出,“圍繞激發學生學習興趣和潛能深化教學改革”。20世紀80年代,美國高校開展了本科教學改革,提出了“以學生發展為中心”“以學生學習為中心”“以學習效果為中心”的三個核心觀點,形成了新的教學范式[2]。美國卡內基教學促進會發布的《重塑本科教育:美國研究型大學發展藍圖》和《重塑本科教育:博耶報告三年回顧》,更是引起了海內外高校對本科教育的廣泛關注,諸多大學紛紛回歸本科教育,開展本科教學改革。

“211工程”“985工程”和“雙一流”是國家在高等教育領域內的重大戰略舉措,旨在建成一批高質量的高校和學科。這類高校得到了國家和地方政府的大力支持(資金、政策等),加之自身的吸引力,在本科教學和改革中相對更容易取得成功。那么未入選這些國家戰略的高校能否在此取得成功?由國務院、教育部主辦的高等教育國家級教學成果獎是我國高等教育領域中唯一的國家獎勵,“作為與國家科技三大獎同級別的國家級獎勵,代表了我國高等教育教學工作的最高水平”[3],對其進行研究能夠較清晰地把握我國高校教學改革的現狀及發展態勢。相關學者對于高等教育國家級教學成果獎的研究,更多從名單整體出發,探討其特點及趨勢[4-5],鮮有對其中某個群體進行研究的。“雙非”院校作為我國高等教育系統中的龐大群體,本研究選取近兩屆獲得高等教育國家級教學成果獎的“雙非”院校為研究對象,試圖探討其在教學以及教學改革中的特點,并對此進行反思,以期促進“雙非”院校教學改革。

一、研究設計

(一)樣本說明

本研究對教育部公布的第七屆(2014年)、第八屆(2018年)高等教育國家級教學成果獎獲獎單位中的“雙非”院校的項目進行了統計分析。兩屆獲獎項目數及獎項結構相同,獲獎項目均為452項,其中,特等獎為2項,一等獎50項,二等獎400項。“雙非”院校為第一完成單位的項目如表1所示,第七屆為175項,占比39.16%,其中,一等獎16項,二等獎161項;第八屆為125項,占比27.65%,其中,一等獎5項,二等獎120項②。“雙非”院校為參與完成單位的項目③,第七屆為7項,其中,特等獎1項,一等獎1項,二等獎5項;第八屆為14項,其中一等獎6項,二等獎8項。

(二)研究方法和指標建構

本研究以Excel為主要統計工具,對獲獎項目相關維度進行統計,通過對高等教育國家級教學成果獎獲獎項目的相關內容進行觀察和思考,結合已有研究,形成獲獎單位區域分布、獲獎單位類型分布、獲獎單位獲獎頻數分布、獲獎項目合作方式、獲獎項目學科分布五個指標。

二、研究結果

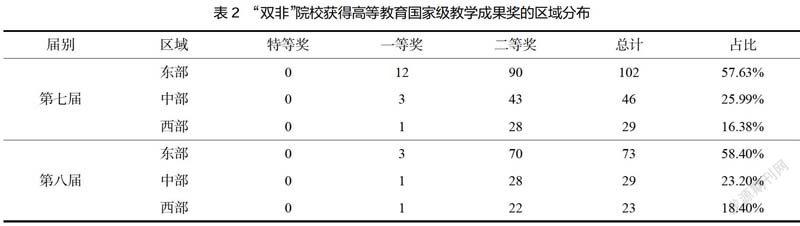

(一)獲獎“雙非”院校的區域分布④

參照政府常用的劃分方法,按地理位置劃分為東部、中部、西部地區三部分⑤。通過對第一完成單位進行統計(見表2),結果顯示區域差異巨大。東部高校占絕對優勢,東部地區在兩屆評選中分別獲獎99項和73項,占比分別為56.57%和58.40%。從獎項的級別來看兩屆均未獲特等獎,但一等獎東部地區也占據較大比例。從不同區域內部所含省份的平均獲獎數來看,第七屆東部地區的平均值為9,中部為6,西部為2.33;第八屆中東部地區為6.64,中部為3.63,西部為1.92,不同區域各省份的均值呈現東、中、西遞減趨勢。

(二)獲獎“雙非”院校的類型分布

我國高校按學科分類可以分為綜合類、理工類、財經類、師范類、語言類、政法類、民族類、農林類、醫藥類、藝術類、體育類、軍事類12大類。通過對第一獲獎單位進行分類,第七屆理工類高校獲獎56項(占比31.64%)位居首席,師范類、醫藥類獲獎均為26項(占比14.69%)位列2、3位,綜合類、軍事類、農林類位列4—6位,財經類、藝術類、體育類、政法類、語言類、民族類均未上雙,分列7—12位。第八屆理工類高校獲獎29項(占比23.20%)依舊位居首席,綜合類、醫藥類獲獎均為19項(占比15.20%)位列2、3位,師范類、軍事類位居4、5位,農林類、藝術類、財經類、語言類、政法類、體育類、民族類(0項)獲獎均未上雙,分列6—12位。綜合兩屆獲獎情況來看,各類院校入選率相對穩定,其中理工類高校均占據了鰲頭,師范類、綜合類、醫藥類、軍事類高校也占據較大比例,農林類、財經類、藝術類高校占比相對較小,語言類、政法類、民族類、體育類高校則更少。

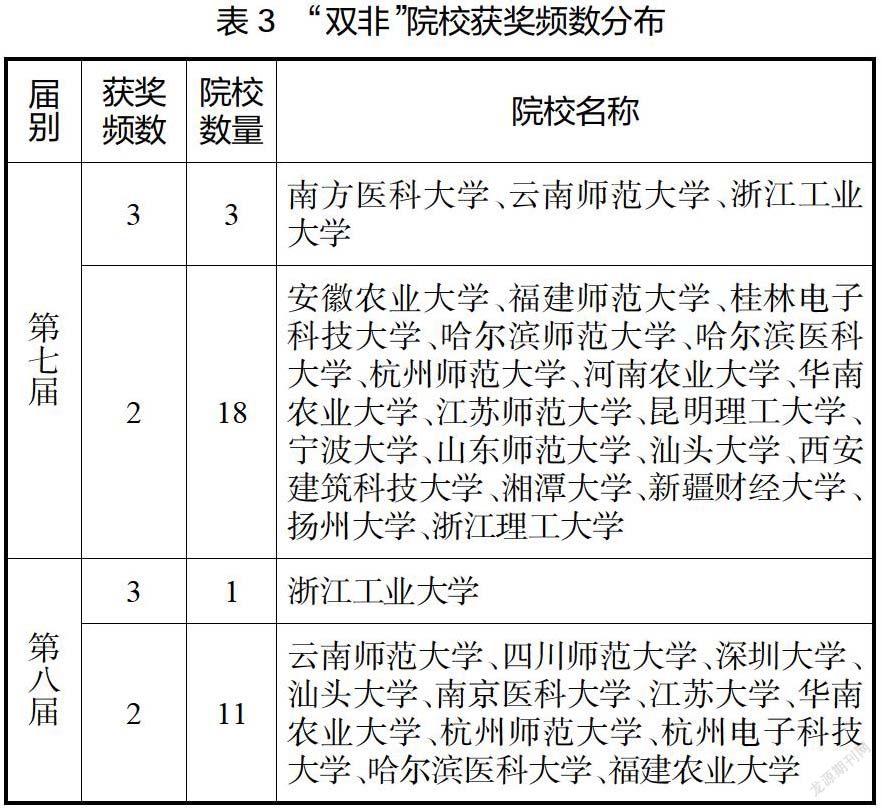

(三)獲獎“雙非”院校獲獎頻數分布

獲獎頻數的分析一定程度上可以反映出“雙非”院校教學改革成效的高低(見表3)。第七屆獲獎高校共有153所,獲獎頻數最高的為3項,共有3所高校,分別為南方醫科大學、云南師范大學、浙江工業大學,其中云南師范大學有1項為一等獎;獲獎頻數為2項的高校有18所,其中汕頭大學、寧波大學各有1項為一等獎;剩余132所高校均有1項獲獎;獲獎項目至少2項的高校占比13.73%。第八屆獲獎高校共有112所,獲獎頻數最高的同為3項,僅有浙江工業大學1所高校;獲獎頻數為2項的有11所高校,其中華南農業大學有1項為一等獎;剩余100所高校均有1項獲獎;獲獎項目至少2項的高校占比10.71%,第八屆比第七屆的獲獎院校離散度更高。兩屆評選中均獲獎的高校有43所,其中,合肥學院表現突出,兩屆均獲一等獎。江蘇師范大學、汕頭大學、黑龍江大學、云南師范大學、空軍工程大學、華南農業大學6所高校均有1項為一等獎。

(四)“雙非”院校獲獎項目合作情況分析

按照“雙非”院校為第一完成單位和“雙非”院校為參與單位兩條路徑對完成單位的合作情況進行分析。第七屆中,“雙非”院校為第一完成單位中獨立完成的有166項,占比高達93.78%,同其他單位合作完成的項目有11項,占比6.22%,其中同“211工程”“985工程”院校合作獲獎項目為5項;“雙非”院校為參與單位共獲獎7項,其中,特等獎1項,一等獎1項,二等獎5項。第八屆中,“雙非”院校為第一完成單位中獨立完成的有110項,占比高達88%,同其他單位合作完成的項目有15項,占比12%,其中同“雙一流”院校合作的獲獎項目為5項;“雙非”院校為參與單位共獲獎14項,其中,一等獎6項,二等獎8項。兩屆相比,第八屆更傾向于與高水平單位合作。

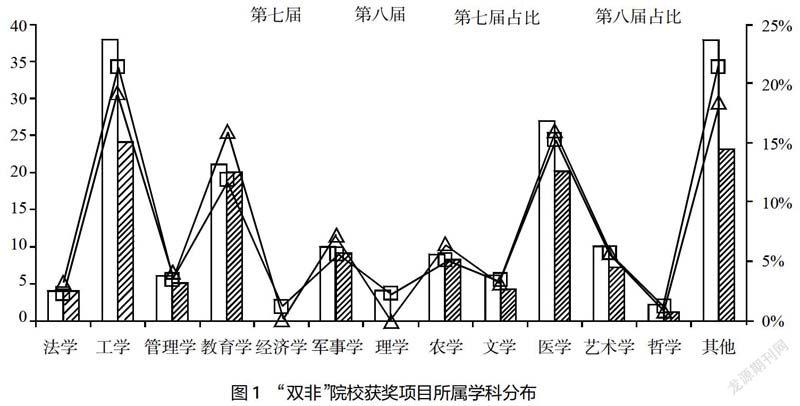

(五)“雙非”院校獲獎項目學科分布⑥

參照2011年版《授予博士、碩士學位和培養研究生的的學科、專業目錄》,共分有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、軍事學、管理學和藝術學13大門類。近兩屆“雙非”院校國家級教學成果獎獲獎項目涉及了其中12個,以及1個綜合性的其他類別(見圖1)。第七屆覆蓋了12個學科,第八屆涉及10個學科(無經濟學和理學)。工學在兩屆獲獎項目中均占居鰲頭,第七屆獲獎38項(21.47%),第八屆獲獎24項(19.20%),醫學、教育學也占據了較大比例,軍事學、藝術學、農學等學科占據了一定比例,而經濟學、哲學、理學等學科獲獎項目則鳳毛麟角。

三、結論與建議

(一)結論

回歸本科教育已成為我國高等教育的發展趨勢和行動方向。根據分析,高等教育國家級教學成果獎中“雙非”院校呈現出獲獎比例低、地區分布不均衡等情況。兩屆中,第一完成單位為“雙非”院校獲獎項目所占比例分別為39.16%和27.65%。這一比例與“雙非”院校在全部本科院校中所占比例相去甚遠。這說明“雙非”院校在教學和教學改革中的競爭力同高水平院校相比相對較弱。從獲獎“雙非”院校的區域分布、類型分布來看,東部地區院校遙遙領先,占比近60%,中部次之,西部最少,這與我國各地區的經濟發展態勢具有關聯性。從完成單位的類型來看,理工類、醫藥類、師范類、綜合類、軍事類院校入選項目數量較多,占據很大比例,其他類型高校則相形見絀。從“雙非”院校獲獎項目的合作方式來看,以第一完成單位獨立完成的比例將近九成,合作完成的項目很少,且合作方式大多為校校合作。從“雙非”院校獲獎項目內容的學科分布來看,近兩屆“雙非”院校獲獎項目的同一學科所占比例基本保持穩定,但不同學科間呈現出巨大差異,工學、教育學、醫學等學科表現強勢,其他學科,尤其是歷史學、經濟學、哲學、理學、法學等學科表現欠佳。

(二)建議

教育平衡是我國高等教育長期發展和建設的目標,區域平衡、結構平衡、學科平衡是其中重要指標,若將高等教育分為若干群體,也應滿足類似的平衡[6]。面對“雙非”院校獲獎比例較低,相關部門可以統籌學校類別、區域差異和學科布局,針對性地設置推薦名額,進一步激發“雙非”院校在教學改革和人才培養方面的動力。當然,“雙非”院校在教學設計過程中也應充分考慮自身行業背景、區域特點等要素,并將其有機融合于教學改革中,形成特色鮮明具的教學改革新思路,擺脫“千校一面”的同質化窠臼。在高等教育國家級教學成果獎評選中也應強調分類評價、差異評價,積極引導高校尤其是“雙非”院校在教學中形成特色、辦出風格、展現水平。

高等教育國家級教學成果獎的獲得,在一定程度上能夠反映高校在教學改革中所取得的成效,但“獲獎”并不是衡量的教學水準的唯一指標。首先受推薦名單受限、評審指標未公開等主客觀因素的影響,評獎本身就具有一定的局限性。高等教育國家級教學成果獎的申請只是上報書面材料或網絡答辯,具體實施情況以及最終成效并未接受專業的、系統的評估和審核。從根本上來講,“教學”與“獲獎”之間并非因果關系,“獲獎”只是起了宏觀調控和引導的功能,旨在使高校更加注重教學和教學改革,教學真正的出發點和落腳點是提高人才培養質量。教學改革是一個長期持續推進的過程,其成效更非短時間可窺視出來,高等教育國家級教學成果獎只是高校在教學實踐探索的道路上一個階段性的評價工具或方式,獎項的頒布并不代表這一教學改革的終結,還需進一步推進和創新,積極調整實踐中的不足。

參考文獻:

[1] 中國教育新聞網. 陳寶生在教育部直屬高校工作咨詢委員會全會上指出努力開創高等教育改革發展新局面[EB/OL]. (2016-12-21)[2017-12-21]. http://www.jyb.cn/zggdjy/bqgz/201612/t20161221_690425.html.

[2] 趙炬明. 論新三中心:概念與歷史——美國SC本科教學改革研究之一[J]. 高等工程教育研究,2016(03):35-56.

[3] 黃一順,蔣香仙. 國家級教學成果獎評獎的現狀與趨勢研究[J]. 中國大學教學,2013(09):86-89.

[4] 薛欣欣,劉軍偉. 高校教學改革的反思——對近兩屆高等教育國家級教學成果獎獲獎項目的實證研究[J]. 中國高教研究,2019(02):58-66.

[5] 陸國棟,徐展斌,張聰,等. 高等教育國家級教學成果獎獲獎現狀分析及培育途徑研究[J]. 中國高教研究,2015(03):26-30.

[6] 黎瑛,董文浩. 教育平衡:“雙一流”建設高校及學科名錄的冷思考[J]. 黑龍江高教研究,2018,36(06):6-12.

(薦稿人:韓鍵,南京農業大學副研究員)

(責任編輯:汪旦旦)