淺談中班幼兒自主整理物品的展開與跟進策略

楊飄飄

摘要:幼兒園階段的幼兒年紀小,對于物品整理歸納有一定的難度,從而導致自己的物品和班級物品的凌亂。本文從幼兒嘗試用各種方式整理積木,分析比較各種方式的差異和優缺點,再推進到班級物品的整理擺放,嘗試研究中班幼兒自主管理物品的展開與跟進策略。

關鍵詞:中班幼兒;物品整理;跟進策略

中圖分類號:G4 文獻標識碼:A

一、幼兒園中班物品整理現狀

幼兒園中班的幼兒,心理發展程度日趨成熟,但是對于自我管理和物品整理還存在困難。建構區的游戲,每天收拾需要花費大量時間,經統計每次收拾花的時間在五分鐘以上;積木隨意堆積在積木筐,積木筐隨意擺放在積木架,建構區物品擺放隨意。

中班的幼兒,應該具有基本的生活自理能力,會整理自己的物品;能根據不同事物的分類標準,對事物進行初步的分類;鼓勵通過多方面的努力來解決問題,克服困難。

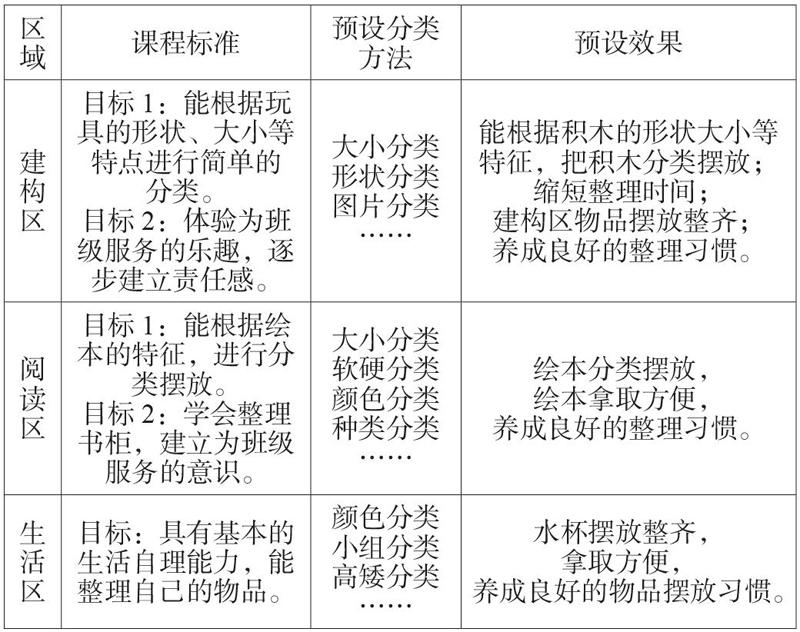

統觀教室各角落,班級里需要整理的地方可不止建構區,亂糟糟的閱讀區;永遠找不到水杯的水杯架;塞得滿滿當當的物品柜,物品整理刻不容緩。

二、中班整理課程的展開與跟進策略

圍繞出現的問題我們討論出了一些整理方法:

(一)建構區積木整理的展開

中班幼兒,已經掌握了一些基本的生活自理能力,但是對于班級物品和個人物品的整理,他們還欠缺一些系統的方法。針對他們在整理過程中出現的問題,筆者認為,可以結合幼兒實際,從建構區物品整理的方式著手,輻射到班級其他區域。

整理初期,孩子們總結出了可以按照積木大小、筐子大小、積木形狀和柜子大小來分類。大小分類前兩天,孩子們嘗試了根據積木大小把積木分類的方法。這樣的方法,讓積木整理變得快捷多了,有的孩子拿著筐子專門到處去收集大的積木,有的孩子把兩個不同的筐子搬到一堆積木跟前進行大小積木分類。經過再次的圖片分享討論,孩子們得出一些經驗:歸類整理會加快速度,也不容易出錯;大家分工合作,會讓整理積木變得更有趣。

手段一:繪本引入,深入分類。

數學活動:《兔子太太回來了》

通過引入繪本故事《兔子太太回來了》,用故事和“數學邏輯”兩條并進的線索,以幫助兔子先生解決分類問題的方式,聯系班級積木整理的方法,在實踐中體會故事情節發展,思考班級積木形狀分類方法,運用繪本和數學分類知識進行整合,引導幼兒思考、探索、交流,整理出積木形狀的分類標準,根據不同形狀對積木進行分類。

手段二:巧用圖示,形狀分類。

通過在積木筐上貼照片的方法,讓幼兒根據積木大小和圖示種類,對積木進行分類。自從有了形狀分類,大部分幼兒能夠根據圖形進行整理,不太適應的幼兒,在其他幼兒的提醒下,也能夠慢慢適應。

建構室活動中,幼兒提出教室里的積木也可以分類放在柜子里,這是個很好的思路,有了想法我們就動起手來。首先,把積木都從玩具筐里取出,放入玩具柜,再把相應積木的形狀畫下來,貼在玩具柜上,不一會兒,整潔的玩具架出現在大家面前。有了這個方法,孩子們的整理時間每天在縮短,他們不僅能夠利用筐子進行收納,還把之前疊加收納的方法也投入使用,而疊加收納的方法需要雙手共同參與才能完成。這也就需要他們具備一定的雙手協調能力,而積木的整理可以鍛煉他們雙手同時以相似模式參與,從而提高他們的生活自理能力。

(二)建構區的輻射影響

圖書柜也可以像玩具柜一樣,用分類的方法,把圖書也進行分類;水杯架,孩子們直接決定可以用顏色區別放水杯的順序。貼好了標簽,孩子們各自按照顏色把自己的水杯都放好了,從此混亂的場面不再,孩子們一下子就能找到自己的水杯。

為了激勵更多孩子的參與,區域投放了“整理小能手”的積分表,用獎勵貼花紙的方式表揚整理得好的孩子,并可以在學期末獲得相應的實物獎勵。這個獎勵機制的投入,大大加強了孩子們的整理興趣,人人爭當“整理小能手”,這也慢慢地讓他們體會到為班集體服務的樂趣。

為了鼓勵其他班小朋友也參與到物品整理的隊伍中,孩子們開始在其他班宣傳我們班的整理方法。他們不僅介紹了自己的整理方法,還在巡講的過程中,克服害羞、忘詞等困難,得到合作鍛煉的機會,體驗到成功的快樂,建立自信心。

(三)幼兒參與的主導化

整理玩具等生活自理能力與分類能力有關。分類是通過比較,按照事物的異同程度,依據一定的標準進行分門別類的過程。階段三中的幼兒,剛開始沒有適應新的規則,不會分類隨意整理,而在其他幼兒的重復提醒下,他漸漸地能夠根據圖形,進行分類,經過長期的練習,慢慢地有了改變。這樣的差異體現,也讓孩子們之間有了交流、互動,讓班級積木的整理更有效果。孩子們掌握一個新的方法是有時間差的,合理利用差異資源,能讓班級活動更加順利。

中班幼兒,需要根據玩具的形狀、大小等特點進行簡單的分類。歸置物品需要具備歸類、任務規則等能力,這些都與秩序感有關。秩序感是指由幼兒內在秩序引發的,對所處環境中各事物的位置、順序、狀態以及規律的感受性,是對日常規則狀態的理解與內化,同時伴隨著一定主觀感受的情緒體驗,并通過外在的、顯性的社會行為表現出來。

只有發揮主觀能動性,才能激發和保持個體的生活自理操作動機,當個體的學習動機處于中等強度時,學習效果最好。教育者應當利用自理材料的新穎性、模擬生活情境的趣味性、口頭表揚或物質獎勵的鼓勵性、獨立完成的自信體驗、競賽的激勵等激勵學前兒童參與生活自理活動。

從依賴他人到生活自理進而能夠為他人服務,學前兒童體會到自己的能干、成長,獲得了自信,建立了積極的自我概念。

參考文獻

[1]柳倩,周念麗,張曄. 學前兒童健康學習與發展核心經驗 . 南京師范大學,2016.08

[2]李季湄,馮曉霞.《3-6歲兒童學習與發展指南》.人民教育出版社,2013.03