初中生物智慧課堂淺探

徐婷

摘要:智慧課堂,是在智慧教育理念的指導下,將課堂由教室物理環境延伸到網絡智能環境,形成的一種智慧學習場域。依托“學正”智慧課堂學習平臺,可從學情分析、資源推送、互動交流、評價反饋等方面推進教學。具體步驟是:精準分析學情,制定學習目標;推送豐富的資源,促進個性化學習;立體化互動交流,共享學習成果;即時評價反饋,關注過程表現。

關鍵詞:初中生物;智慧課堂;學習平臺

智慧課堂,是在智慧教育理念的指導下,

將課堂由教室物理環境延伸到網絡智能環境,形成的一種智慧學習場域。《義務教育生物學課程標準(2022年版)》提出,要“推進現代信息技術與教學深度融合”。構建初中生物智慧課堂契合了這一要求。我們依托南京師范大學開發的“學正”智慧課堂學習平臺,積極開展探索。下面,以《探究綠色植物呼吸作用中的氣體變化》一課為例,從學情分析、資源推送、互動交流、評價反饋等方面,分享一些體會。

一、精準分析學情,制定學習目標

教師通過學習平臺推送的學情調查分析,可以詳細了解學生的前概念情況,從而精準定位本節課的教學目標和重難點。

“綠色植物有助于維持生物圈中的碳氧平衡”是學習主題“植物的生活”的重要概念之一。以“綠色植物有助于維持生物圈中的碳氧平衡”為主題的教學可分為兩個學習項目:項目一為“探究綠色植物光合作用中的氣體變化”;項目二為“探究綠色植物呼吸作用中的氣體變化”,即本節課的教學內容。教學本課前,教師通過“學正”智慧課堂學習平臺向學生推送有關呼吸作用的微視頻以及相關問題,得到學生的作答情況。分析發現學生前概念中的主要誤區有:(1)植物呼吸作用過程中的氣體變化與光合作用一樣;(2)植物的呼吸器官是葉;(3)植物白天進行光合作用,晚上進行呼吸作用。

根據前測數據分析,教師在教學中設計了與學生錯誤前概念相違背的探究實驗,引導學生在學習過程中出現探究結果與前概念不一致的認知沖突(失衡),從而生發主動探究學習的心向。在此基礎上,確定本節課的學習目標,具體如下:

(1)參與設計并實施探究綠色植物呼吸作用過程中氣體成分變化的實驗,能夠描述并分析實驗現象,歸納概括實驗結論;在探究過程中發展科學思維,提高探究意識與能力。

(2)分析生活情境中綠色植物呼吸作用的影響,學會辯證地看待植物體的生命現象。

(3)運用所學知識、方法和技能解決現實生活問題,提高參與社會熱點問題的意識和能力。

(4)了解光合作用和呼吸作用的區別與聯系,認識兩大生理過程對維持生物圈碳氧平衡的作用。

二、推送豐富的資源,促進個性化學習

在實踐過程中,教師可運用信息技術(如我們使用的“學正”智慧課堂學習平臺)向學生推送豐富的學習資源,學生學習小組根據本組的實驗目的,有針對性地對學習資源進行篩選和閱覽,開展個性化學習,提高學習效率。

本節課中,教師通過“學正”智慧課堂學習平臺推送了以下學習資源:

(1)視頻1,內容為:人類種植各種不同的植物,依靠植物光合作用積累了大量營養物質;豐收時,農民常常會挖掘地窖貯存食物。

(2)視頻2,內容為社會新聞“地窖吃人事件”:人們進入長時間密閉的、貯存有大量果蔬的地窖中時,暈倒甚至窒息死亡。

(3)微課1,內容為:常用的二氧化碳檢測方法有兩種,分別是利用澄清石灰水、BTB溶液檢測。

(4)微課2,內容為:氧氣的檢測方法主要是利用氧氣具有助燃性的特點。

教師引導學生回憶光合作用的過程及其對人類生活的重要意義,了解人類通過食物吸收的營養來自植物光合作用的積累,并在此基礎上引入真實的問題情境:植物進行光合作用積累了大量的營養物質,如何對瓜果蔬菜進行貯存?通過推送視頻,讓學生了解北方利用地窖貯存食物的習俗。以社會新聞引發學生對現實問題的思考:人進入長時間密閉的菜窖里為什么會暈倒?我們如何防止這一類事故的發生?進入菜窖要注意什么?怎樣做才能保證安全?學生通過微課自主學習并設計實驗探究方案,進一步探究植物呼吸作用過程中氣體含量的變化。

三、立體化互動交流,共享學習成果

學習平臺的多媒體交互功能,讓師生、生生之間的互動交流更加多元、立體。學生的學習成果(包括操作過程)可以形象直觀的方式近距離共享給所有人。全班由此打破時空界限,實時交流,暴露思維過程,完善學習成果。

本節課完成實驗探究的過程中,教師引導學生利用“學正”智慧課堂學習平臺,實時交流,共享并完善學習成果。

(一)分享個性化的實驗方案

學生通過分析地窖中貯存的各種瓜果蔬菜,提出探究問題:綠色植物的六大器官是否都能進行呼吸作用,消耗氧氣并產生二氧化碳?教師利用平板推送微課,介紹二氧化碳及氧氣的檢測方法,并引導學生自主學習微課,設計實驗方案。

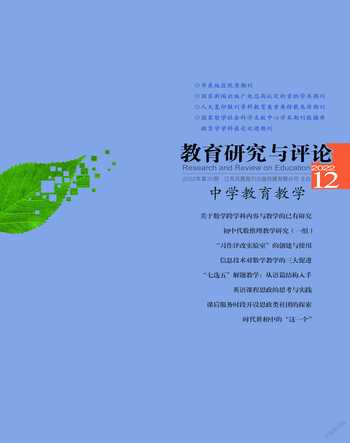

部分學生設計的實驗方案如下頁圖1所示。學生初次設計的實驗模型存在不少問題,如未設置對照實驗、實驗變量選擇錯誤、實驗裝置較難搭建等。這些都是很好的討論素材。學生提交實驗設計后,教師挑選出常見錯誤并下發給學習小組,再次引導學生深入探討,發展學生的科學思維能力和實驗探究能力。

(二)通過討論交流完善實驗方案

教師展示模擬實驗材料包,并通過問題串引導學生構建模擬實驗裝置。問題串設計如下:實驗變量是什么?如何保證對照實驗的被檢測氣體量一致?黑色塑料袋(錫紙)是不是一定要使用?

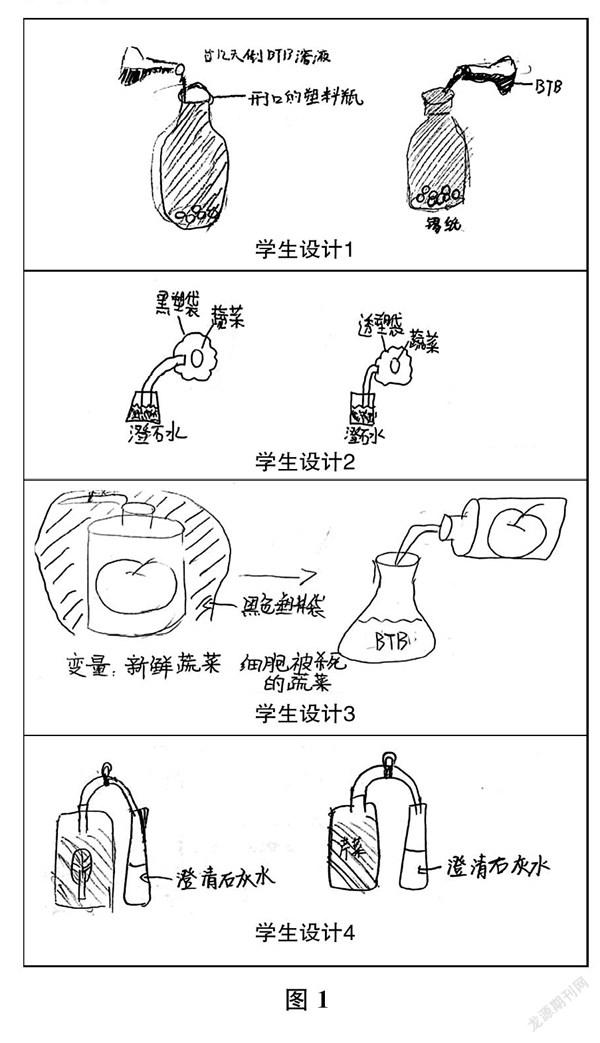

教師引導學生在之前設計的基礎上,利用提供的素材構建實驗模型,并通過平板上傳作品。不同小組之間進行模型的分析與評價,進一步完善模型(一個小組完善后的實驗模型如圖2所示)。學生在構建、理解、完善模型的過程中提高解決問題的意識和能力。

(三)基于方案實際操作并共享過程與成果

教師引導學生觀察本組的實驗器材,并討論使用方法;嘗試利用實驗器材開展實驗探究,觀察實驗現象,拍攝實驗結果并上傳;根據實驗現象推測A瓶(管)和B瓶(管)中所用植物材料有什么不同。

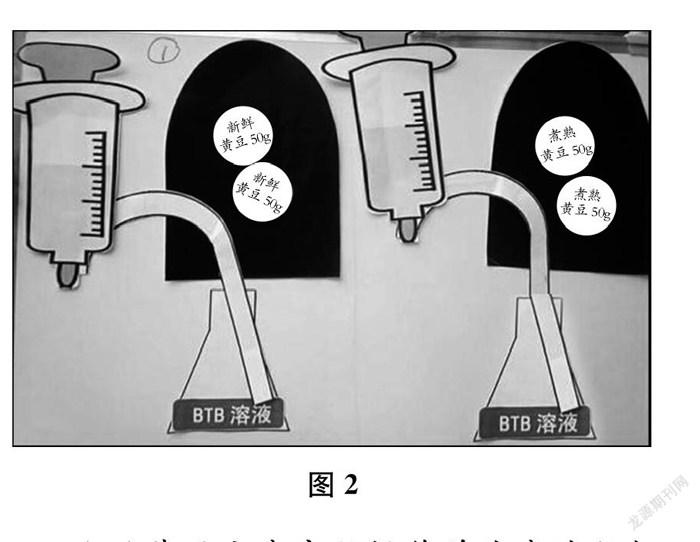

學生在實驗過程中會發現,植物的綠色部分(如葉和莖),由于在光下進行光合作用吸收二氧化碳,會影響檢測其呼吸作用產生的二氧化碳。因此,可以利用根(白蘿卜)、花(花菜)、果實(蘋果)、種子(黃豆)等非綠色的器官開展實驗,將這些材料分別放置在透明塑料管或廣口瓶中一段時間后,檢測其中氣體是否為二氧化碳。學生分小組對不同的器官進行探究后,將實驗結果(一個小組的結果如圖3所示)通過平板上傳,其他小組可以通過查閱上傳的照片,觀察到不同器官呼吸作用產生的氣體是否有區別。不一致的情況,其他小組在完成本組實驗的基礎上,也可以積極加入分析與討論中。

四、即時評價反饋,關注過程表現

由于智慧課堂中的互動交流是實時、多元、立體的,因此,對于學生學習情況的評價反饋也應是即時的,并且更加關注學生的過程表現。同時,借助學習平臺,評價的主體是多元的,可以是學生自評、同伴互評、教師點評;評價的手段是多樣的,包括評分、點贊、點評等。

本節課設計了多個實驗探究活動,學生在完成實驗方案設計、實驗模型設計及實驗實踐后,都可以上傳本小組的探究成果。其他小組的成員可以閱覽、點贊或者推薦優秀作品,互相學習、互相評價(圖4所示為兩個小組的即時評價情況)。

此外,還可以利用學習平臺引導學生進行素養評價,尤其是對學生在完成探究實驗、理解知識、構建概念、領悟生物學思想方法中的思維過程、思維水平進行評價與反饋,教師可通過學生的外顯化行為來評價學生思維水平的達成情況。在教學過程中,還可以通過學習平臺對學生的學業水平(如有關“光合作用和呼吸作用中氣體成分變化”的重要概念、探究實驗的相關操作等的掌握情況),進行多樣化的評價,也可以通過學生自評、小組互評及教師評價等方式,利用科學思維水平評價表,進行全面、客觀的評價。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育生物學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]楊現民.信息時代智慧教育的內涵與特征[J].中國電化教育,2014(1).

[3]孫曙輝,劉邦奇.基于動態學習數據分析的智慧課堂模式[J].中國教育信息化,2015(22).