淺論長江中上游水文化旅游資源的“區塊鏈”整合與協同開發策略

鄧殊

摘 要:長江中上游區域水文化旅游資源具有資源藏量豐富、類型復雜多樣、文化底蘊深厚等典型特征。基于“區塊鏈”理念,提出資源整合的信息均衡性、共享性、閉鎖性、安全性、暢通性等規范標準,構建資源整合的六個層級的組織模型,并運用泛網技術,對整個區域水文化旅游資源進行協同開發。按照構建長江中上游水文化資源數據庫的要求,提出由政府主導運用水文化資源“區塊鏈”技術,推動區域水文化旅游帶全方位合作,進行水文化旅游資源特色活動設計,以及遠期規劃長江水文化旅游國家公園等協同開發策略,以期使長江中上游水文化旅游資源得到有效保護和合理開發。

關鍵詞:長江中上游;水文化;旅游資源;“區塊鏈”整合;協同開發

中圖分類號:F592 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2022)07-0144-04

本文的水文化旅游資源界定為以長江中上游濱水區域的水形態、水工程、水工具、水環境、水景觀為載體的文化旅游資源;而長江中上游區域(以下簡稱“區域”)按地理分界,以江西省湖口縣、湖北省宜昌市、四川省宜賓市為節點分為下、中、上游,宜賓市至四川省石渠縣的真達鄉為金沙江,真達鄉以上為通天河。本文從水文化旅游資源角度進行研究,擬將重點河段劃定在攀枝花市節點,適當照顧其以上的金沙江上游及通天河所涉及的三江源保護區。區域內水文化旅游資源十分豐富,在新時代背景下進行“區塊鏈”整合,有利于長江中上游水文化旅游資源的協同開發,為地方社會經濟的深入發展作出文化旅游的貢獻。

一、區域水文化旅游資源特征類型分析

(一)資源藏量豐富

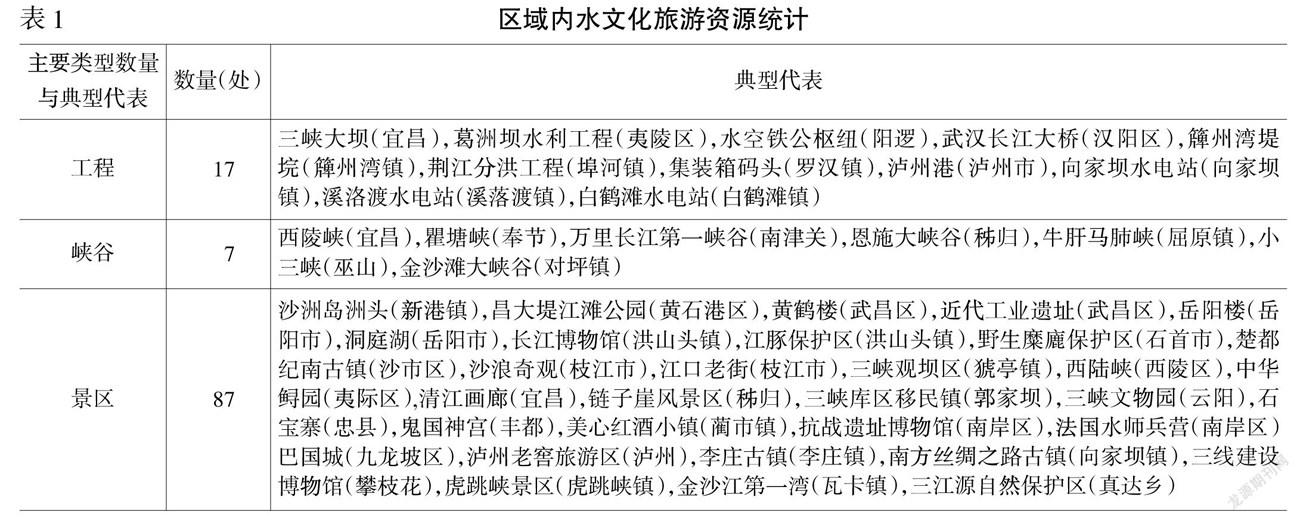

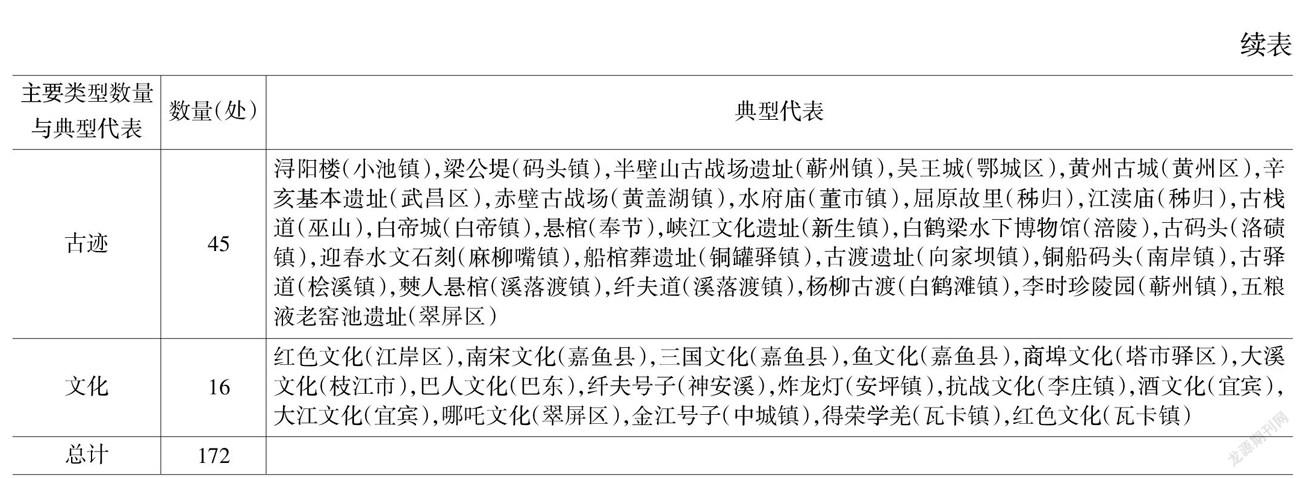

根據課題需要,通過網絡、文獻、實地、訪談等方式對區域內有關水文化旅游資源進行了初步的調研。按照濱水原則及水形態、水工程、水工具、水環境、水景觀類型,以“鎮”為基礎單位,共調研了198個鎮以上行政單位,有112個鎮擁有水文化旅游資源載體,共172處如表1所示。而且有的鎮沒有水文化旅游資源,有的鎮有多種水文化旅游資源,總擁有率約占56.56%,比例很高,說明沿長江中上游地帶水文化資源豐富。

(二)類型復雜多樣

區域內水文化旅游資源不僅數量大,而且類型十分豐富。如有工程類的大壩、大橋、長堤、江灘、碼頭、港口、地縫、滑坡、樞紐、電站等,有峽谷類的西陵峽、瞿塘峽、恩施大峽谷、牛肝馬肺峽、小三峽、金沙灘大峽谷等,有景區類的江灘、沙洲島、沿江畫廊、古鎮、博物館、廟宇、水利景區、遺址、保護區、漂流基地、自然保護區、歷史風貌區等,有古跡類的城樓、古城、故里、棧道、懸棺、祠堂、水下石刻、土司官寨、酒窖、纖夫道、陵園、古渡口等,有文化類的紅色文化、歷史文化、三國文化、魚文化、商埠文化、巴人文化、大溪文化、抗戰文化、酒文化、大江文化等,種類眾多,有利于多樣化開發。

(三)文化底蘊深厚

區域內水文化旅游資源不僅數量多、類型全,而且歷史文化沉淀十分深厚。譬如位于涪陵市區長江水下的白鶴梁題刻石梁,始建于唐朝廣德元年(公元763年)前,現存題刻165段3萬余字、石魚18尾、觀音2尊等,具有水文價值的有108段,是全世界唯一的一處以刻石魚為“水標”并觀測記錄水文的古代水文站。又如位于湖北省江陵縣的楚紀南城,為春秋戰國時期楚國的首都,自楚文王元年(公元前689年)遷都于此,建都400余年,為當時南方第一大都城,孔子、莊子、墨子曾出入古城,愛國詩人屈原曾在此擔任楚國“左徒”一職,歷史文化遺存十分豐富。再如赤壁市的三國赤壁古戰場,位于長江南岸,是我國古代“以少勝多、以弱勝強”的七大戰役中唯一尚存原貌的古戰場。可見,區域內眾多水文化旅游資源都具有悠久的歷史積淀。

二、區域水文化旅游資源“區塊鏈”整合

“區塊鏈”本質上是一個共享數據庫思維,存儲于其中的數據或信息,具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護”等特征。

(一)資源整合的規范標準

一是水文化旅游資源信息均衡管理。其“區塊鏈”本身自成一體,資源信息通過分布式核算和存儲,做到各個節點信息的自我驗證、傳遞和管理;二是水文化旅游資源信息的共享性,由于“區塊鏈”技術的開放性特點,資源信息的數據對所有旅游者開放,他們可以通過公開的鏈接口查詢和開發,水文化旅游資源信息完全透明;三是水文化旅游信息的相對閉鎖性,沿長江不同行政單位的水文化旅游資源所在地通過簽署協商一致的規范和協議,使得區塊鏈系統相對獨立,所有資源信息節點能在本系統內驗證與交換信息數據,杜絕了外部干預;四是水文化旅游信息管存的安全性,通過技術手段將旅游訪問者掌控的資源信息節點控制在51%以下,就無法肆意操控修改水文化旅游信息“區塊鏈”網絡數據,防范了人為主觀惡意變更,資源信息安全得到保障;五是水文化旅游信息傳遞的暢通性,沿江不同行政單位節點的身份信息,不需要進行公開亮碼或驗證環節,便可自由而規范地傳遞和存儲。

(二)資源整合的組織模型

長江中上游水文化旅游資源“區塊鏈”整合的組織架構模型從下往上分為六個層級。第一級的信息文庫層級封裝了區塊、存儲、簽名、記錄、加密等信息;第二級的信息擴散層包括分布式組網擴散、數據傳播擴散和認證機制等;第三級信息權益層主要封裝網絡節點的各類共識算法;第四級的信息管理層將信息發行與分配等經濟因素集成到區塊鏈技術體系中;第五級的信息編碼層主要封裝了各類文件源碼、編碼體系、智能約束等區塊鏈進行編程的基礎條件;第六級的信息使用層則封裝了區塊鏈的各種使用場景。整個模型的核心技術體現在分布式賬戶、加密技術、達成共識、智能約束和廣泛應用場景等。

(三)資源整合的技術應用

長江中上游水文化旅游資源信息整合后,可以將信息資源廣泛應用于旅游公共管理、旅游商品溯源、旅游服務網、旅游公益網、旅游云游網、旅游預訂網、旅游者數字身份、旅游精準營銷、旅游金融與保險、旅游財務管理、旅游交通網、旅游物聯網等方面。比如在旅游交通網中應用“區塊鏈”整合技術后,可以降低旅游交通成本,追溯旅游交通參與者運送起訖和過程,提高消費側管理效率。這是因為“區塊鏈”整合技術通過結點連接的散狀網絡分級結構模型,能夠在整個旅游交通網中實現信息的準確檢驗和全面傳遞,提高了旅游交通的便利性和智能化水平。并且通過大數據自動篩選過濾功能,在水文化旅游資源的“區塊鏈”中建立信用資源以提高旅游交通的安全性。其鏈結點的自由進出能力,可獨立參與或離開資源信息的“區塊鏈”體系而不對整個“區塊鏈”體系干擾,反映出大數據良好的整合能力。又如在國際匯兌、旅游信用證、旅游股權登記等旅游金融方面,通過“區塊鏈”技術規避了第三方中介環節而實現點對點的對接,能夠大幅度降低交易成本,快速完成交易支付活動,利于國際國內旅游業務的發展。

三、區域水文化旅游資源協同開發策略

(一)構建長江中上游水文化資源數據庫

從上述調研成果可知,長江中上游水文化旅游資源信息十分豐富,主要從以下幾方面進行基礎數據挖掘。一是水思想數據,這種精神形態的文化源于水自然形態而生發出來的人生觀、生存觀、價值觀和方法論;二是水科學數據,這是與人們日常生存生活相關的水利科學探測活動,如涪陵白鶴梁、云陽龍脊石等古代水文石刻;三是水工程數據,包括從古至今的用水工程、引水工程、治水工程等;四是水藝術數據,如出土的魚紋蛙紋彩陶器物,描述與長江有關的詩歌、散文、繪畫、書法、音樂、舞蹈、酒茶文化等;五是水民俗數據,與水或長江有關的生產勞動、日常生活、節慶節日、人生儀禮、游藝文學等;六是水文化遺產數據,包括工程遺產和非工程遺產;七是水文化載體數據,分為物質載體如水運工具、治水工具、用水工具等,非物質載體如與水有關的民間技藝、民間藝術、水事廟會、茶道等;八是水文化研究數據,包括水文化的各種文章、著作、電子產品等[1]。在原始數據信息收集完成后,要進行數據誤差或錯誤檢查與編輯、圖像糾正、格式轉換、投影變換等預處理;再以MapInfo組件MapX作為后臺支持,所有通過MapGIS及其他GIS軟件完成的矢量圖形數據格式全部轉化為MapInfo的數據格式(.tab),然后對矢量圖形數據進行分層處理與屬性數據編輯。如要構建關系型數據庫,這種屬性數據庫是描述空間實體特征或性質的二維數據表,用Access數據庫管理系統來實現,它使用方便、冗余度小、管理程度高、邏輯操作功能強,通過存儲、截取、安全保障、備份等基礎功能,實現對水文化旅游資源對象的“區塊鏈”管理,達成對水文化的保護與傳承目標。

(二)政府主導運用水文化資源“區塊鏈”技術

一是要在政府主持下構建“區塊鏈+水文化旅游”系統平臺,貫徹“去中心化”規則,長江中上游一盤棋,減少對少數中心地段或行政區劃的依賴,為照顧水文化資源分散狀況而適當中心化,二者有機結合以更好發揮系統平臺優勢。二是政府要引導長江中上游地帶各行政單位共同參與“區塊鏈+水文化旅游”系統平臺的研發與維護。不能讓一個行政區域或單個企業獨自研發,而整個區域從點到線、從線到面,使各單位的“區塊鏈”平臺相互流通、充分交流,資源信息自由流轉,使單個區塊連成行業空間而非信息孤島。三是為了及時處理由“區塊鏈”技術引起的各種公共安全問題,尤其是隱私信息、商業信息及財產信息的安全隱患。政府要出臺與完善有關“區塊鏈”技術的法律法規,以規范企業信用、信息安全與交易行為,將公共安全問題置于法律構架內,以法律監督與鑒定失信行為,促進長江中上游水文化旅游市場的信用建設[2]。

(三)推動區域水文化旅游帶全方位合作

突出長江中上游水文化旅游帶是一個整體區域的觀念。一是在合作戰略上,積極推進“水文化旅游+”戰略,夯實區域內水文化旅游合作基礎,將水文化旅游業與國民經濟相關部門融合發展,以水文化旅游促進鄉村振興、鄉村富民目標的達成。二是在合作網絡上,在進行長江中上游水文化旅游資源“區塊鏈”整合之后,區域內各行政單位應加強協調合作,彼此互為資源、市場、動力,并參與非臨江區域的分工合作與整合發展,在更大空間尺度和時間長度上提升資源要素,共享客源市場。利用本區域水文化旅游產品的異質優勢,與長江下游、長江腹地協同共進。三是在合作模式上,構建政府主持、市場參與、行業領銜、區域協同、各界呼應的長江中上游水文化旅游帶合作模式,由國家文化和旅游部牽頭,聯合相關省市區政府組織成立專門機構,統籌規劃和指導區域內水文化旅游開發事項。四是合作機制上,構建標準統一、證照互認、資源共享、交通串聯的長江中上游水文化旅游合作機制,清理和整合與此不相符的政策、制度、環境,激勵沿江各單位的資源、資金、技術、人才、管理等層面的自由交流和優勢互補,通過水文化旅游合作協議,按照《長江保護法》的法律要求,約束、分工、共享、補償各責任主體的開發行為和可持續發展機制[3]。

(四)進行水文化旅游資源特色活動設計

長江中上游水文化旅游資源體現了治水、用水、拜水的特點,因而沿岸各水文化小鎮必然各具特色。為此,一要尊重地域特色,為避免“設計趨同、千鎮一面”的問題,必須要緊密結合地方文化,比如江灘公園、沙洲濕地、水神寺廟、纖夫古道等。二要重視生態保護,要嚴格遵照新頒布的《長江保護法》要求,注重“順應自然、天人合一、水文交融”的理念,將地域農耕景觀、山水畫卷、人文風情融合于長江水文化之中,依靠良好的“山水林田湖草”生態系統,以及亭、臺、樓、榭、廊、路,使自然、人文、地域渾然一體。三要開展水文化活動,充分挖掘和設計先民創造的水稻文化、船文化、漁文化、治水文化、橋文化、飲食文化等民俗和節日活動,以及新時代的泛舟游覽、岸邊垂釣、碼頭觀光、河溪漂流、水上賽艇、瀑布探險、江底潛水等活動,滿足不同游客的需求層和需求面,達到“整體一江、分段特色”的效果[4]。

(五)遠期規劃長江水文化旅游國家公園

通過對長江中上游沿線城市和區域自然資源、水文化旅游資源、國家保護地等的調研,長江中上游建立水文化國家公園有五大優勢:居全國首位的水資源儲量,地形高差起伏較大,礦種豐富且儲量大,植被覆蓋率高,水文化旅游資源豐富。因此,長遠規劃長江水文化旅游國家公園應采取以下四個策略:一是構建空間策略,從生態先行區、保護地聚集區、優勢資源區、原生動植物區等四個層級進行總體空構;二是構建數據信息庫策略,采取“組合+整合+融合”升級模式,對域內水文化旅游資源分區、分類、分級,再建成共享信息庫與地理信息系統;三是構建網絡化策略,在長江中上游所涉及的各省市區,充分考量核心保護地分布格局、土地利用狀況、基礎設施條件,規劃交通網絡、旅游服務設施、特色小鎮布局等;四是統一管理策略,從頂層設計入手,成立國家層面的管理機構,對區域內水文化旅游資源進行統一管理,如整合多頭管理,處理好地方與中央、職能與行業之間的關系,對域內水系、森林、山岳、濕地、江灘、古跡、工程、小鎮等統一進行確權登記、歸屬落實、權責明確,建立空間規劃體系和功能服務分區,以更好地服務于水文化旅游服務的基本要求[5]。

參考文獻:

[1] ?史鴻文.中原水文化資源數據庫建設概述[J].華北水利水電大學學報:社會科學版,2015,(6):3-4.

[2] ?陳穎,劉子瑜.區塊鏈技術在旅游業中的應用價值與場景探析[J].中小企業管理與科技,2020,(1):180-181.

[3] ?張祥,李艷,謝雙玉.長江經濟帶旅游合作:潛力、障礙與突破[J].經濟問題探索,2018,(3):94-95.

[4] ?倪妍.基于水文化的城鎮旅游特色景觀設計研究[J].牡丹江大學學報,2017,(5):51-52.

[5] ?唐曉嵐,任宇杰,馬坤.基于自然資源生態優勢的長江國家公園大廊道的構想[J].環境保護,2017,(17):43-44.