低起點教學的 小學數學作業設計與實施

黃慧章 李勤

[摘要] “雙減”政策的提出對學校作業設計和執行提出了更高要求。針對邊遠牧區學生數學基礎薄弱這一學情,以新世紀小學數學三年級上冊第六單元“螞蟻做操”一課為例,實施低起點教學,即精心設計補救性作業、引導性作業、形成性作業和診斷性作業,通過“補、授、用、固”實施作業,幫助學生掃除舊知障礙,主動建構新知并加以鞏固應用,逐步提高學生學習興趣,達到課程標準要求,讓夢想飛出邊遠牧區,讓知識成為最寶貴的“蟲草”。

[關鍵詞] 作業設計;低起點;小學數學;邊遠牧區

作業本身,就是最好的學習。根據目的不同,學習有預習、練習和復習三類,不同的學習類型要配合不同層面的作業。“雙減”政策的提出對學校作業設計和執行都提出了更高要求,對邊遠牧區教師而言,由于學生基礎知識的相對不足,他們不能僅停留于對學生課堂上輔助資料的照抄或生吞活剝,必須基于學情,設計出最適宜學生的作業,以達到課堂、作業、教師評價的統一,從而增強課堂效果,提高學生對學習數學的信心,優化教學質量。

一、低起點教學的提出

甘孜縣邊遠牧區育才學校2021年新招收了4個班級,分別是三年級15、16、17、18班,這四個班級孩子全部來自甘孜縣雅礱江上游深度貧困鄉鎮的大德、卡龍、查龍、茶扎鄉。從甘孜州上學期統測的數據來看,教學質量實在不容樂觀,平均分最高的查龍鄉僅為45.43分,最低的大德鄉為16.79分,總均分二十多分。通過前二周對學生的學情進行了摸底,發現至少三分之二的學生無法運算二十以內的加減法和表內乘除法,即使能計算的,計算速度也非常慢,還要借助數手指,就更不用說理解其意義了。究其原因,一是學生的語言基礎差,大多數學生連漢語的基礎能力都缺乏;二是邊遠牧區的學校地處高海拔,距離縣城路程遠,優秀教師引不進、留不住,一般都是編外教師甚至是“一村一幼”的輔導員承擔教育教學工作,師資弱導致教學質量低。

基于此,我們打算在牧區學校三年級數學學科實施低起點教學,即在學習新知識之際精準把握知識的生長點,精心設計各類作業,幫助學生復習相關的舊知識,掃除舊知障礙,降低新知難度與內容,幫助牧區學生逐步建立起學習數學的興趣,逐步達到課程標準的要求,真正實現讓夢想飛出邊遠牧區,讓知識成為最寶貴的“蟲草”。

二、低起點教學的作業設計

結合我國課程設置的大致框架和實際教學需要,配合教科書學習,我們將低起點教學的作業合并簡化為四類,即補救性作業、引導性作業、形成性作業和診斷性作業(如表1)。

筆者以新世紀小學數學(即北師大版小學數學)三年級上冊第六單元的“螞蟻做操”一課為例,呈現根據學習的不同階段布置適合的作業,引導學生深度學習,實現知識主動建構的策略方法。

(一)補救性作業:查漏補舊,把握學習起點

由于所教班級數學基礎知識較差,學生學業起點低,教師若根據教師用書上建議的課時實施教學,必會發生老師教得辛苦、學生學得難的狀況。因此,我們精心設計補救性作業,利用課前幾分鐘,查漏“補授”舊知,掃除新知學習障礙(如表2)。

[設計意圖]“螞蟻做操”是新世紀小學數學三年級上冊第六單元“乘法”中的主要內容。本課主要是在學習了表內乘法、整十或整百數乘一位數,以及兩位數乘一位數的口算方式的基礎上,學習兩位數乘一位數的乘法(豎式筆算),是豎式乘法的起始課。因此,通過三道針對性強的補救性作業來幫助學生掃清學習障礙。

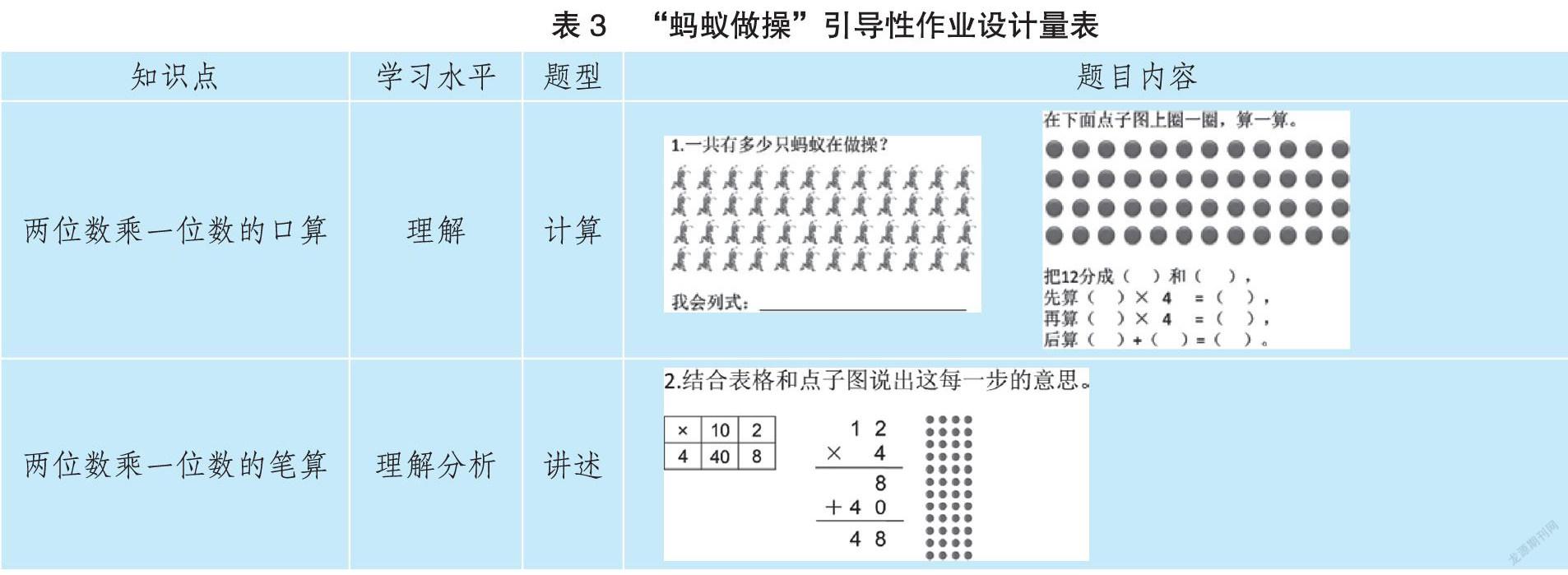

(二)引導性作業:自主探究,實現主動建構

引導性作業是指以課堂教學內容為基礎,以數學的核心問題為載體,讓學習者通過自身的知識經歷和實際生活經歷,進行嘗試性學習的作業類型。如表3所示,設計引導性作業培養學習者自己發現問題、解決問題的能力,并培養學生的探究新知能力。

[設計意圖]題1雖然在補救性作業中有兩位數乘一位數的乘法(12×3),但是很多學生不會做,會做的孩子也說不清為什么這樣算。所以,這里設計了“在點子圖上圈一圈、算一算”的直觀運算,直觀運算門檻低、算理形象直觀。但它并不是我們教學的最終目標,最終目標在于使學習者脫離直觀,而能直接用抽象出來的簡單數值進行思維與計算,從而實現課程標準的基本要求——能口算簡單的兩位數乘一位數。同時,旨在展現乘法豎式筆算和口算之間的實質聯系,使學習者深刻理解乘法豎式的算法和算理。題2讓每個學生根據圖表說明豎式每一步的含義,了解豎式每一步與口算方法的實質聯系,即用一位數分別去乘另一個乘數的每一位,再把所得的積相加。

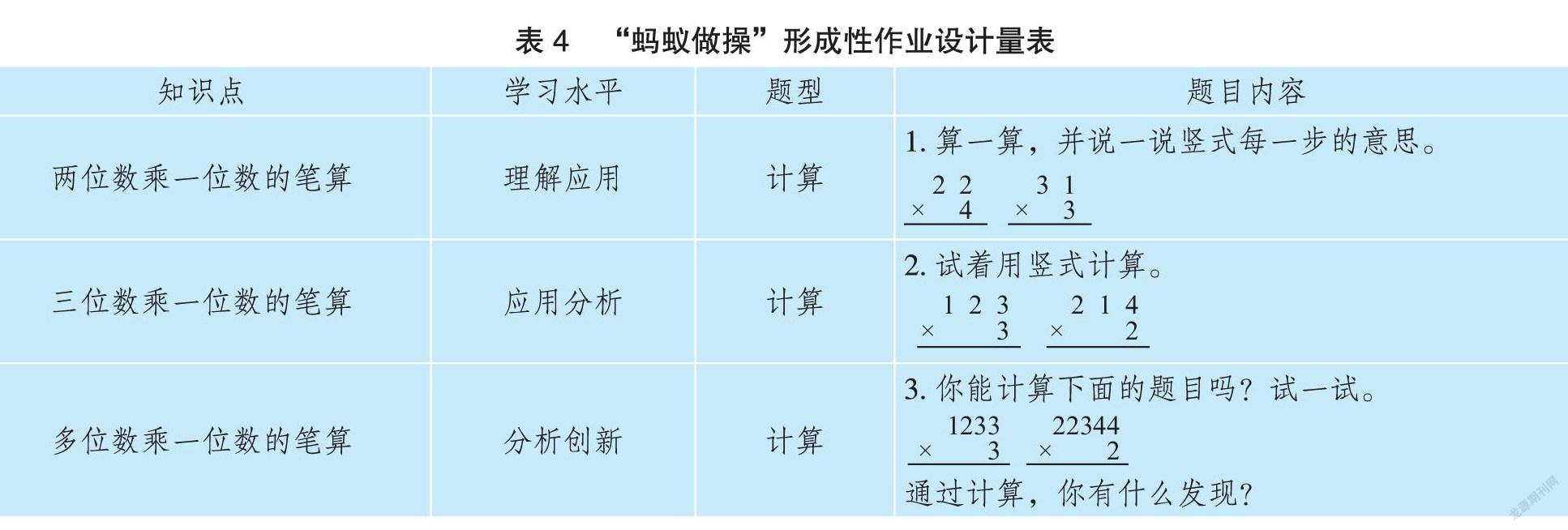

(三)形成性作業:鞏固新知,確定學習效果

形成性作業是指課堂教學中同步完成的作業,就是我們常說的“隨堂練習”(如表4)。

[設計意圖]本課的重難點就是理解豎式中每步的含義,學會用豎式計算兩、三位數乘一位數(不進位)的乘法。為此,在學生掌握將一位數乘兩位數的豎式筆算原理和豎式運算與口算的本質聯系的基礎上,設計了三個形成性訓練題:題1是對兩位數乘一位數的豎式計算方法加以應用,并能說出每一步的含義;題2是將兩位數乘一位數的豎式筆算的基本原理與方法,遷移到三位數乘一位數的乘法運算上;題3則是第二次遷移,遷移到四、五位數乘一位數的乘法計算上,讓學生在遷移中進行創新,從而得出多位數乘一位數的豎式筆算的原理和方法。

(四)診斷性作業:復習鞏固,評定學習成績

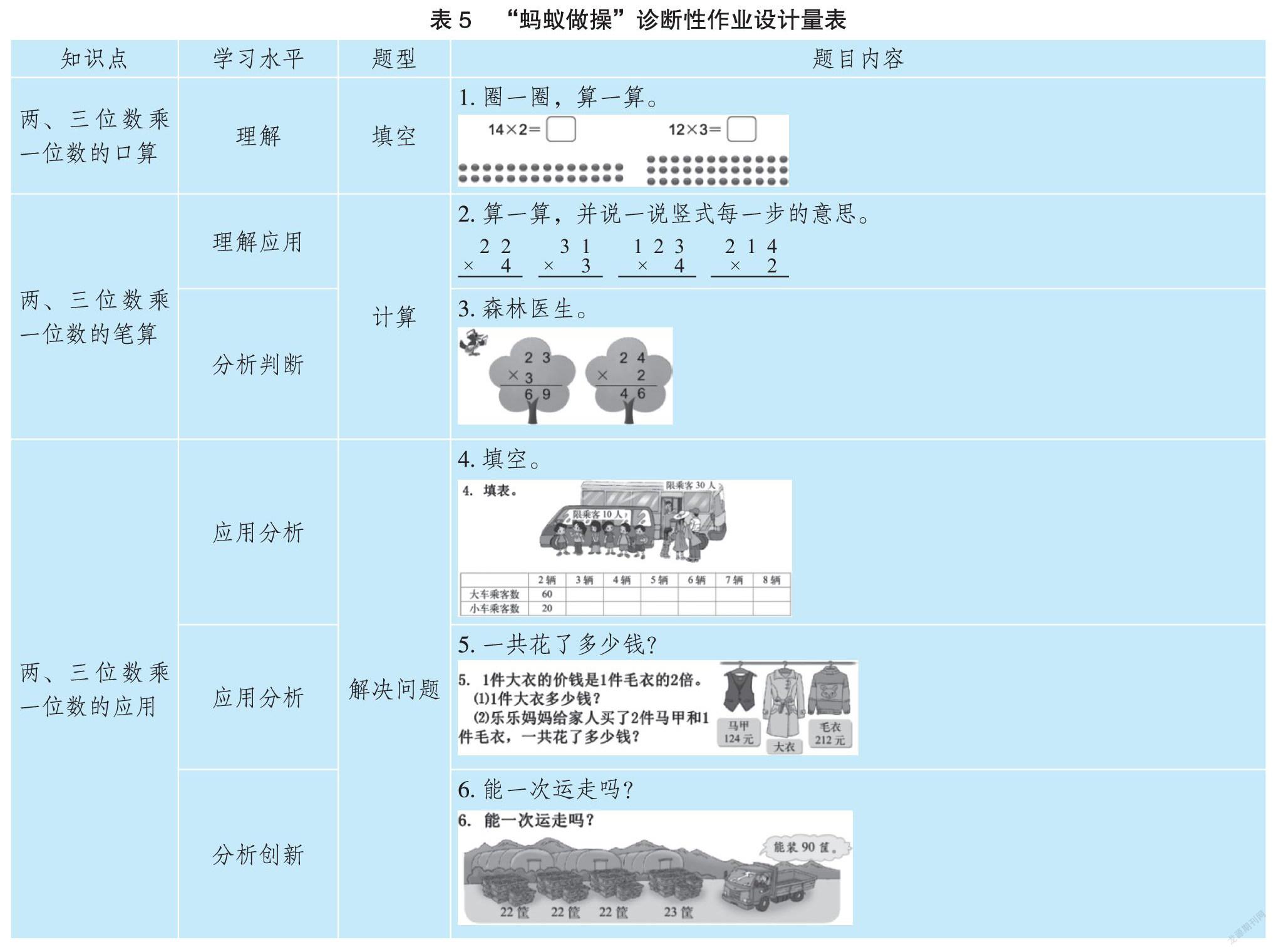

診斷性作業,顧名思義就是為了診斷學習結果而設計的作業。在學習完成之后,學生通過診斷,需要明確:我掌握了什么?我能操練什么?我能解決什么問題?結合學情和課堂學習情況,課后的診斷性作業設計如表5所示:

[設計意圖]診斷性作業是學生掌握知識、形成技能、發展智力、培養能力、養成良好學習習慣的重要手段,也是教師掌握教學情況、反饋調節教學的關鍵舉措。由于邊遠牧區的學生基礎差,在設計診斷性作業時一定要立足基礎,以基礎訓練為主,以教材習題為主,按照7 :2 :1設計基礎題、變式題和拓展題。這里的前三題是對兩、三位數乘一位數的口算、筆算的算法應用和算法的理解;后三題是運用乘法解決生活中的實際問題,進一步鞏固算法,最后一題方法不唯一,有利于培養學生的創新思維。

三、低起點教學的作業實施

(一)課前復習階段:補救性作業

教學必須以學生的認知發展水平和已有的經驗為基礎。課前復習階段,教師出示補救性作業,讓學生獨立完成,具體情況如下:

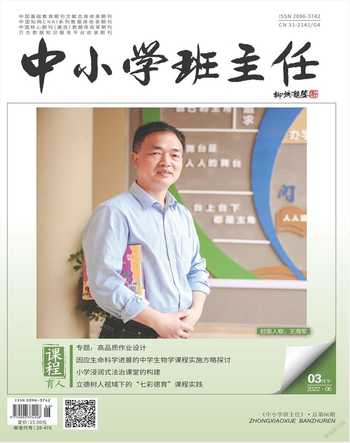

分析以上數據,大部分學生都能夠使用乘法口訣完成口算,但仍有約10%的學生無法熟背口訣;約18%的學生不會算整十、整百數乘一個數;而兩位數乘一位數的口算完成非常不理想。因此,在此環節筆者采取以下方法進行補救:

1.出示乘法口訣表,先讓學生指讀一遍,再讓學生齊背口訣一遍。(教學這個單元時的每節課上課之前都要組織學生背誦乘法口訣;課后要讓不會背的學生熟讀乘法口訣,并背誦)

2.聚焦30×2和100×5,讓會的學生說說自己是怎么算的,然后總結計算方法:一乘(用乘法口訣算)、二數(數乘數中有幾個零)、三添(在積的末尾填上幾個零)。再讓有錯的學生改錯,及時更正方法,力求人人過關。

3.由于第3題大部分學生不會做,而教材中問題串1

就是對兩位數乘一位數的口算的直觀運算,因此這里不做處理,而是給學生提出學習要求。

通過補救性作業不僅能讓教師認識到學生的知識水平,準確把握教學的起點;又能找到學生的共性問題,調整教學重心;還能揭示學生的認知差異,思考教學的分層。

(二)課中探究階段:引導性作業

探究是數學學習的重要方式。要讓邊遠牧區的學生能夠探究、敢于探究,就需要提供腳手架——引導性作業。在此階段,教師展示預先設計好的引導性作業,組織學生開展探究。

1.探索兩位數乘一位數的口算方法

教師創造情景,提供主題圖片,讓學生獲取數學信息(每行有12只螞蟻,有4行);鼓勵學生提出數學問題(一共有多少只螞蟻);然后讓學生列出算式(12×4);追問:為什么用乘法?引導學生理解12×4的意義(求4個12是多少?或12個4是多少)。最后,教師將“螞蟻圖”抽象為點子圖,出示“引導性作業1”:在點子圖上圈一圈、算一算。

由于補救性作業3學生完成得很不理想,在這里不適宜由老師直接放手讓學生去探究,所以老師就提供了點子圖,向學生演示一種方法(把12分成10和2,先算10×4=40,再算2×4=8,最后算40+8=48)。

接著提出學習任務:12還可以怎么分?你能在點子圖上分一分,圈一圈,再算出12×4的結果嗎?

學生通過自主探究、組內交流,再全班匯報,呈現如下情況:

這時教師引導學生觀察對比,發現這些不同的分法中相同的地方:都是把12拆分成兩個數,用這兩個數分別去乘4,再把兩個積相加。也就是把12分成兩個數,這樣就變成了我們學過的知識了,用舊知來解決新知。

2.探索兩位數乘一位數的豎式筆算

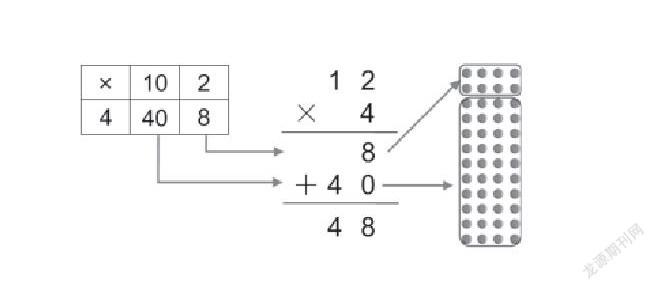

教師在黑板上用豎式計算12×4,讓學生觀察,看看老師先算什么,再算什么?然后出示“引導性作業2”:結合表格和點子圖說出每一步的意思。

學生先嘗試說,再小組交流、匯報,最后教師結合板書引導學生理解豎式與口算之間的本質聯系,如下圖所示:

第一步,4乘2結果是8,是8個點,所以8寫在個位;第二步,4個10是40,即40個點,寫在第二層,相同數位對齊;第三步,再把8和40這兩部分加在一起,得48。

然后介紹乘法豎式的簡寫方式,最后再讓學生結合前面的過程說一說:為什么8寫在個位,表示什么;4寫在十位,表示什么?合起來是什么?

引導性作業一般都是在教師的引導下學生獨立完成。如果學生有困難,教師還要先示范、講解,再讓學生去探究、去交流、去分享,最后總結提煉,促進學生建構新知、理解新知。

(三)課堂練習階段:形成性作業

形成性作業是伴隨著過程性評價,在“教”的過程中嵌入“學”。在教學中,學生嘗試運用所學,展示初步了解、體驗、理解、應用新知識時的狀態。

在課堂練習階段,筆者出示“形成性作業1”(兩位數乘一位數的豎式),該題的正確率達到了98%,只有一位同學不會。指導這位同學改錯后,筆者又出示“形成性作業2”(三位數乘一位數的豎式筆算),該題的正確率也達到了90%,看來學生能夠通過知識的遷移用豎式計算三位數乘一位數。這里讓正確的學生講解方法,有錯的同學及時改正。最后又讓學生完成“形成性作業3”,正確率達84%,可見大部分學生具備知識遷移的能力,也敢于挑戰和創新。接著筆者引導學生觀察這些豎式,說說自己的發現,從而總結出多位數乘一位數的計算方法。最后,筆者向學生介紹其他計算方法,以開闊學生的視野,如下圖所示。

形成性作業和學習同步。那些尚未完全掌握的技能,由練習得以更充分獲取,熟練掌握。作業的結果即作業反映出的學情,將為教師提供研判——學習路徑是否需要調整?學習應如何繼續延展下去?形成性作業在每個階段隨時對學生的學習效果進行反饋。通過“引導探究——完成作業——反饋評價”的循環,作業成為印證學習效果,推動學習進程,抵達學習目標的重要“中介環節”。

(四)課后復習階段:診斷性作業

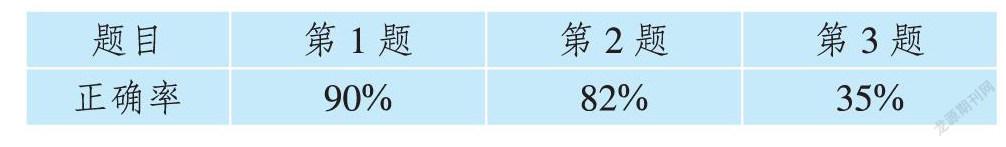

課后復習階段安排診斷性作業,要更多涉及“對新知掌握程度”與“對能力運用情況”的檢測。對于診斷性作業,我們一般安排在晚自習完成,學生完成的情況如下表所示:

從數據可以看出,學生對兩、三位數乘一位數的豎式筆算掌握得比較好,對口算的算理理解較之前有顯著進步,但還不夠,還需要進行加強。而解決問題完成得較差一些,其主要原因是學生不認識漢字,在作業講評時教師帶著學生讀題,很多孩子就能自主改錯了。因此,在以后的教學中,對于漢字比較多的題目,可以先讀題,再讓學生完成。久之,學生認識的漢字就會增加,掃清閱讀障礙,從而提高此類題目的正確率。

四、結語

心理學家羅杰斯指出:“一個人的創造力只有在其感覺到‘心理安全’和‘心理自由’的條件下才能獲得最大限度地表象和發展。”在進行低起點教學時,教師必須基于學情,把握知識關聯,精心設計四類作業,通過“補、授、用、固”,逐步培養學生學習興趣,提高教學質量。課程視域下的作業觀認為,教學和作業既重復交叉,又能優勢互補。四類作業和四類學習相適應,瞄準不同學習階段的目標,讓作業與學習活動的不同環節構成閉環,讓學習力不斷提升。低起點教學實施雖然為時尚短,但我們在課堂上仍明顯感覺到學生的先前知識得到了很好的補救,新知的學習更加有效,學生學習數學的興趣逐漸濃厚。今后,我們將在這一方向上繼續

探索。

[參考文獻]

[1]艾琳·迪卡普.聚焦于家庭作業:改進實驗、設計和反饋的方式與技能[M].陶志瓊,譯.南京:江蘇鳳凰科技出版社,2020.

[2]王月芬.重構作業——課程視域下的單元作業[M].北京:教育科學出版社,2021.