例談整本書閱讀交流課的問題設計

涂潔

【關鍵詞】整本書閱讀,問題設計,閱讀交流

讀整本書是中小學語文教學中的一項重要內容。在高中階段,“整本書閱讀與研討”更是貫穿必修、選擇性必修和選修三個階段。怎樣從培養學生的讀書興趣和讀書習慣入手,實施整本書閱讀教學?《普通高中語文課程標準(2017年版)》的教學提示中有明確建議:“應以學生利用課內外時間自主閱讀、撰寫筆記、交流討論為主,不以教師的講解代替或限制學生的閱讀與思考。教師的主要任務是確定專題學習目標,組織學習活動,引導學生深入思考、討論與交流。教師應以自己的閱讀經驗,平等地參與交流討論,解答學生的疑惑。”

筆者在教學實踐中真切地感受到,自主閱讀和交流討論對激發學生閱讀整本書的興趣十分重要。眾所周知,興趣是閱讀的前提,然而現在很多中學生都缺乏閱讀興趣。為了激發學生的閱讀興趣,鼓勵和引導學生自主閱讀、真正閱讀,筆者開展了形式多樣的閱讀交流課,在問題設計上下了很多功夫。筆者通過精心設計的問題在交流課上引導學生開展閱讀活動,比如精讀批注、制作表格、繪制導圖、制作手抄報,鼓勵學生在交流課上完成閱讀任務、學習閱讀方法、分享閱讀體會。為了培養學生的閱讀習慣,筆者還安排每日打卡、課堂測試等學習活動。學生不僅確實閱讀了整本書,而且在討論、交流、展示閱讀成果的過程中獲得了成就感,可以說切實培養了學生讀書的習慣、訓練了學生讀整本書的能力。

一、用開放性問題激活全員閱讀思考

針對整本書閱讀提出開放性問題,能夠讓人人有話說,減輕學生對提問、檢測的壓力。利用開放性問題,營造一個寬松的交流課氛圍,讓不同閱讀層次的學生都有的說,滿足學生的表達需求。創設公平的機會,能夠激發每位學生思考,也就不會有學生神游于外。

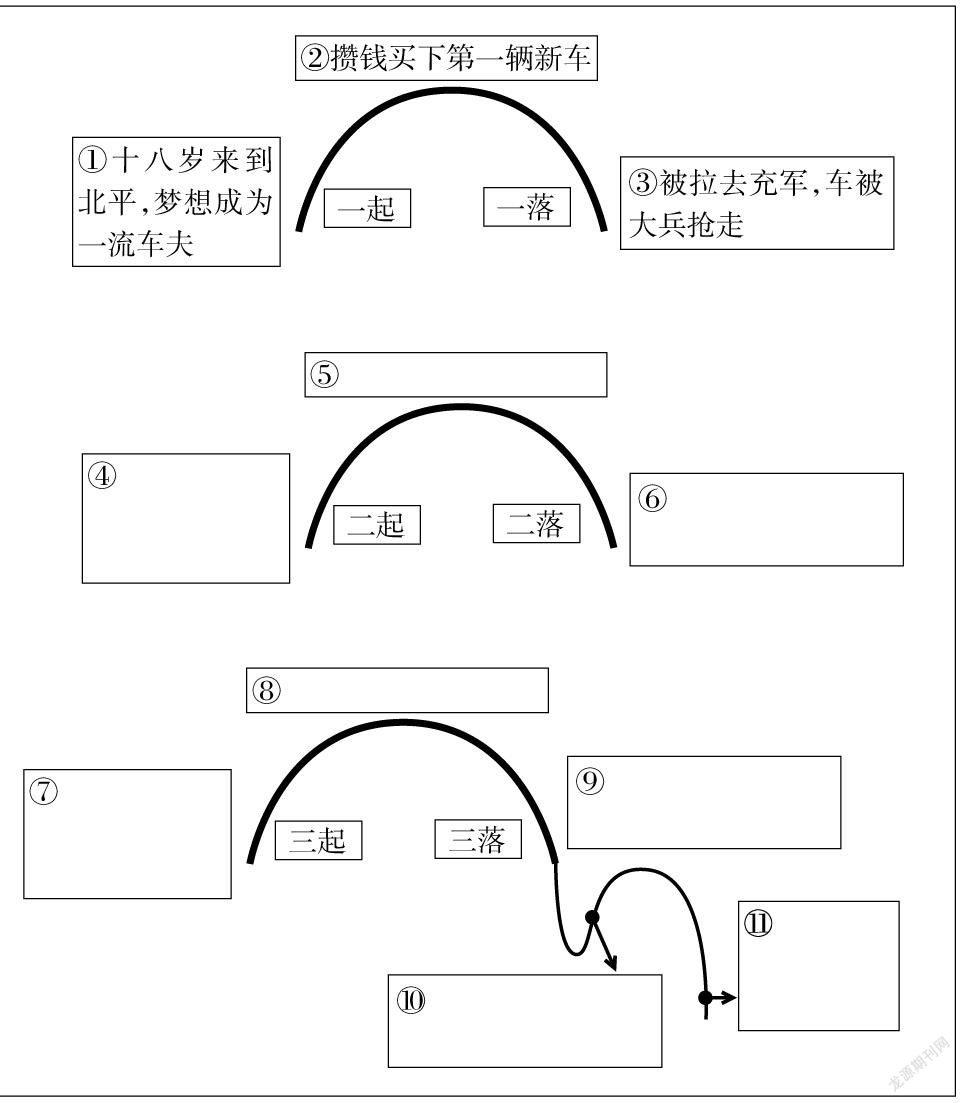

在閱讀《駱駝祥子》時,筆者讓學生梳理祥子“三起三落”的人生軌跡,設計了如下問題:

駱駝背上一起一落的駝峰,仿佛是祥子人生的縮影。文中祥子共經歷了幾次命運的起落?請參照示例,找出起落的關鍵節點,概括相應故事情節,將方框補充完整。

示例:

這樣的梳理是有必要的,能夠幫助學生從整體上認識祥子,進而理解小說主題。在閱讀交流課上,可以據此提出一個開放性問題:祥子是一個好車夫嗎?為什么?對于這個問題,不同閱讀層次的學生會有不同的回答。

孤立思考問題的學生,會結合祥子的某件事進行分析。能夠全面思考的學生,會結合祥子的幾件事思考。運用聯系辯證思維的學生,則會在全面回答的基礎上,找出祥子是好車夫或不是好車夫的依據。還有運用批判質疑思維的學生,不僅會思考祥子是不是好車夫,更會先思考什么是好車夫,然后再根據“好車夫”的定義,結合祥子的經歷辯證看待,最終會提出問題:為什么祥子起初是一個好車夫,而在小說結尾不是好車夫了呢?

這樣的問題不僅可以考查學生對書中內容的掌握情況,還能夠了解學生對于人物的評價,更可以看出學生的思維水平。最為關鍵的是,在開放性問題的引領下,不同閱讀層次、思維水平的學生都有表達的內容。這樣便緩解了學生的畏懼情緒,為激發學生的閱讀興趣奠定了基礎。

閱讀《四世同堂》時提問:你最欣賞小羊圈胡同中的哪一個人物?為什么?閱讀《西游記》時提問:

你最喜歡的人物是誰?為什么?閱讀《吶喊》時提問:幾篇小說中,最令你痛心的一件事是什么?為什么?這些問題都是開放性的,從學生的主觀感受出發,讓不同閱讀層次的學生都有表達機會。這樣一來,既減少了學生對于閱讀檢測的恐懼,又滿足了學生表達交流的需求,從而激發學生閱讀的興趣。

二、用情境化問題呈現個性化閱讀感受

鮮活的情境能夠激發學生濃厚的閱讀興趣。設置情境化問題,不僅能夠激發學生的思考,還能讓每個學生表達出自己獨特的閱讀感受。這種閱讀感受是基于學生的深層理解,能使學生獲得閱讀的成就感,從而獲得閱讀的快樂。

閱讀《四世同堂》時,可以設計情境化問題:你是生活在小羊圈胡同的小朋友,你要給胡同里不討人喜歡的人編個歌謠(或者順口溜),表達對這些品質敗壞的人的憤恨,并告誡人們不要向他們學習。編好后,讀給大家聽一聽,讓大家猜猜你寫的是誰。感知人物形象是閱讀小說類名著的重點。這個問題可以避免學生單調、刻板地理解人物形象,調動學生的個性閱讀體驗。

寫歌謠或順口溜去諷刺小說中品質敗壞的人,這個小任務激發了學生的創作熱情。他們閱讀小說后,對其中的人物都有一個基本的價值判斷,諷刺對象容易確定。但是具體要寫哪些內容,學生需要在對人物相關事件整體把握、深入理解人物形象的基礎上確定。憤恨的情緒正是學生內心需要表達的感受,這符合學生的閱讀體驗。學生在創作歌謠、順口溜時要進行語言建構,不僅可以表達自己的理解,還可以展現自己的創意。在這個情境化問題引領下,學生閱讀興趣倍增。

在交流環節,讀歌謠的學生自信滿滿,聽歌謠的學生認真思考,讀到有趣處全班拍手稱好。在這樣的氛圍中,學生的創作得到了認可,閱讀的興趣自然會提升。

閱讀《四世同堂》時還可以這樣設計問題:展開聯想,如果你是小羊圈胡同的街道辦主任,抗戰終于結束了,你要在胡同口裝上一塊匾額,你會在匾額上題寫什么內容?請說說你的理由。這個情境化問題,側重考查學生對小說主題的理解,給學生提供了恰切的思考方向、廣闊的思考空間和個性的展示舞臺。

閱讀《吶喊》時可以這樣設計問題:如果請你送一份禮物給其中一個人物,你會送給誰?送什么?為什么?部分學生要給孔乙己送禮物:有的要送長衫,滿足他的體面;有的要送一個發自內心的微笑,希望他被人認可;還有的想送他一張高考準考證,希望他在新社會里努力學習,靠實力成就自己。通過問題的引領,學生在新情境中展開思考,調動自己的閱讀感受,給出的答案也帶有鮮明的個性色彩。

交流課就是學生一起交流自己的閱讀體驗、閱讀感受。教師在此基礎上創設情境,激發學生的聯想、想象,促進學生表達出自己的個性感受。

三、用啟發性問題促進高層次閱讀興趣

整本書閱讀交流課上,學生在教師的啟發、引導、點撥下,獲得自己獨特、新穎的發現或感受,無形中產生了更高層次的閱讀興趣。

《西游記》是人們熟知的名著,在閱讀交流課上,啟發學生思考師徒四人通往成功的秘訣是什么,教師可以這樣設計問題:師徒四人一路西行,困難重重,但最終取得真經。結合原文說說他們能夠成功,最重要的因素是什么?這個問題看似是一個開放性問題,但是在開放性中又隱藏著唯一的答案。對初一的學生來說,探尋這個答案需要教師引導點撥。

起初學生提出了很多因素,比如勇氣、智慧、團結、樂觀、法術、忠誠、信念、目標、機智、好勝、堅持、合作、孫悟空、芭蕉扇、火眼金睛……隨著提出的因素越來越多,教師啟發學生可以使用歸類的方法。這樣一來學生就開始興致勃勃地搜索,哪些是同義、雷同的因素。接著教師啟發學生理解什么是“最重要”,然后利用排除的方法,去掉那些并非每一次遇到困難都需要的因素。這時學生發現,之前滿黑板的詞語只剩下不多的幾個。最后教師啟發學生梳理因素之間的關系,同時一定要回歸小說找到依據。

例如,學生閱讀《尸魔三戲唐三藏圣僧恨逐美猴王》,梳理出了其中的人物語言:

孫悟空:“師父,我也是跟你一場,又蒙菩薩指教,今日半途而廢,不曾成得功果,你請坐,受我一拜,我也去得放心。”

唐僧:“豈知我遇妖魔,在此受難!幾時得會你們,脫了大難,早赴靈山!”

白龍馬:“我今若不救唐僧,這功果休矣,休矣!”

豬八戒:“你掙得動,便掙下海去罷。把行李等老豬挑去高老莊上,回爐做女婿去呀。”

豬八戒:“也罷也罷,你倒這等盡心,我若不去,顯得我不盡心了。我這一去,果然行者肯來,我就與他一路來了;他若不來,你卻也不要望我,我也不來了。”

孫悟空:“待我還去保唐僧,取經回東土。功成之后,仍回來與你們共樂天真。”

通過梳理不難發現人物語言中的聯系,悟空被驅逐和被勸回時強調“半途而廢”“不曾成得功果”“取經回東土”“功成”,唐僧一心“早赴靈山”,白龍馬也強調“功果”,只有八戒一直動搖,想要各奔東西。最后看在白龍馬信念堅定,豬八戒才嘗試勸回孫悟空。可見,一路上勇氣、智慧、團結……缺少哪一個都不行,哪一個都很重要,但都服務于信念。教師繼續引導學生:能不能找到相關的依據?學生通過閱讀發現,《四圣試禪心》就是對豬八戒信念的考驗。最后拓展影視作品插曲《看我躍馬揚鞭》的歌詞,讓學生閱讀、分層,明確信念的重要性。

涉過大河 翻過高山

一路艱辛 一路驚險

才見妖魔當道 又遇神仙發難

才遭風槍雪戟 又逢霜刀雨箭

誰知何年何月 何日能到西天

一片誠心 一往無前

不到靈山 不回不還

任他長路漫漫 看我躍馬揚鞭

這個過程是漫長的,但學生的閱讀是深入的。

教師一步步啟發,傳授著閱讀的技巧和思維的方法。學生通過一個有序、有法的路徑,獲得了此前不具備的認識,體會到了閱讀中探究的樂趣。