利用“以讀促寫”創建初中英語高效課堂

【摘要】本文論述利用“以讀促寫”創建初中英語高效課堂的方法:在閱讀環節,借助詞塊理論讓學生做好從讀到寫的銜接,循序漸進地引導學生了解、掌握寫作內容與話題范圍,以仿寫切入,逐漸過渡到獨立自主寫作。

【關鍵詞】初中英語 以讀促寫 詞塊理論

【中圖分類號】G63 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2022)10-0050-03

在初中英語四項基本技能中,聽、讀是輸入,說、寫是輸出,它們互相聯系和影響,形成一個密不可分的語言技能體系。早在20世紀80年代,英國語言學家威多森等人就提出將閱讀和寫作技能結合開展教學,并經過實踐取得較為理想的教學效果。經過多年的教學研究,我國英語教育工作者結合具體教學實際和學生學情,開展了相關的實踐,逐漸探索出“以讀促寫”的英語教學策略。

囿于英語詞匯量較少、語法知識相對薄弱、英語語言綜合運用能力不足的問題,很多學生對英語寫作存在恐懼心理,加上教師講解課文(范文)占據了課堂的大多數時間,寫作練習往往被安排在課堂末尾或者課后作業中,導致學生對寫作的重視程度不高。如何通過以讀促寫的方式開展高效教學,是一個值得廣大英語教師思考的問題。

一、利用“以讀促寫”提升閱讀品質

英語作為我國較為常見的外國語言,在學習的過程中只有滿足相應的條件,才能使學習取得較好的成效。美國語言學家克拉申認為,可理解性輸入是學習第二語言的必要條件,且必須具備“可理解的、有趣的、不以語法為綱的、大量的”等4個特點,才可習得第二語言。在我國,學習者無法將英語如母語一般通過潛意識以及日常可接觸的語境主動地構建語言體系,必須經過教與學的訓練,讓學習者認識到自身正處于一個學習的過程。無疑,在運用“以讀促寫”策略中,英語閱讀就屬于上述的輸入行為,其能確保學生閱讀品質穩步提升。

高品質的閱讀最終要落實在較強閱讀思維素質、閱讀心理調控素質上。較強的閱讀思維素質體現為對文本高效的解碼能力、概括文本的能力、發散思維能力和批判思維能力。較好的閱讀心理調控素質,往往是指在閱讀過程中面對陌生文本有較強的信心,可以充分調動自身知識儲備、閱讀策略解決文本所設的問題,真正融入文本,與作者展開思想上的交流與碰撞,而不是遇到晦澀難懂的文本就慌亂無措,甚至自以為是地落入作者或者出題者布設的丟分陷阱中。在保證學生具有相應的閱讀文本數量的基礎上,教師應該針對閱讀思維素質和閱讀心理調控素質開展訓練,幫助學生穩步提升閱讀品質,讓學生積極、有目的地輸入材料,認識到自己的學習過程。

例如:The next day I met her and another three nice people at the Hodo Soy Beanery in Oakland.——Question:How many people went there with the writer?A.2 B.3 C.4 D.5.這個問題出自一篇談論豆制品歷史的閱讀試題,卻出其不意地岔開了豆制品不談,而是描述作者和朋友如何獲取相關知識。很多學生在看到題目時,毫不猶豫地選了D項。在講解試題的時候,筆者不是直接給出答案,而是引導學生在閱讀文章的過程中自行尋找答案,同時提供了一些閱讀小技巧。(1)了解題目特點。讓學生明白閱讀理解一般按照文章的敘述過程安排題目,因此看見該題時,應該即刻回到文章中找到大致的段落(例句)。(2)詳細分析題目。引導學生分析問題:試題問的是什么?是有幾人去Hodo Soy Beanery,還是“幾個人”與作者去了那里?不少學生經過筆者的講解,恍然大悟,知道本題的正確答案是C項。(3)引發深入思考。在學生有所悟之后,教師應趁熱打鐵,繼續提問:“為何一篇主要闡述豆制品的文章卻花了三分之一的篇幅闡述作者如何去Hodo Soy Beanery,而且還有如此細節豐富的描寫?我們是否應在看見問題的時候就產生相應的警惕性,跳出出題者所設置的陷阱?”以此引導學生深入思考,了解閱讀理解題中什么地方容易出現陷阱。

在閱讀理解中,常見這類帶有陷阱性質的細節理解題,學生是否能夠保持自信、積極、樂觀、專注的心理狀態去解題,取決于其是否能具備較高的閱讀品質。此時考驗學生的就不僅僅是文本理解能力和概括能力,同時還考查學生的批判性思維。長期堅持這樣的閱讀訓練,學生的閱讀品質才能逐漸提升,再次面對這樣的題目時,就不會輕易落入出題者的陷阱之中。

二、借助詞塊理論完成讀寫銜接

閱讀作為一種輸入方式,它是提升寫作能力的必要條件,而寫作作為輸出方式,能夠反作用于閱讀,促使學生檢驗閱讀的有效性,思考語言形式是否正確。在美國語言學家克拉申的研究基礎上,加拿大語言學家斯溫更進一步,認為學習者擁有了足量可理解的輸入還無法真正習得語言,還需要進行語言輸出,完成輸入、輸出的全流程,從而實現語言學習的最終目的——實際應用。

初中生詞匯量薄弱,語法知識體系尚未構建完備,僅能夾雜語感與語法完成寫作。如何幫助這個階段的學生準確、規范、連貫地將輸入轉化為輸出呢?筆者在多年教學探索中發現,詞塊理論能夠很好地幫助學生搭建輸入、輸出的橋梁,高效地將可理解的輸入轉化為有目的的輸出。詞塊,是指一個具有一定結構、表達一定意義、預制并頻繁使用的多個詞的組合,它以整體的形式被記憶儲存,并在即時交際時被整體提取,而不需用語法規則加工分析。語言學家經過研究發現,英語中90%的語言交際是由詞塊實現的,是語法、語義和語境的統一體,超越了單詞固定搭配、詞組等狹隘范疇,擴大到了句子甚至語篇的領域。詞塊理論具有諸多優勢,具體操作時教師需要做到如下三點。

一是教師應具備詞塊意識,并培養學生以詞塊為單位進行記憶與輸出的意識。比如,教學譯林版牛津初中英語9A Unit 5 Reading板塊中的Hollywood’s all-time best-Audrey Hepburn一課,在課前預習階段教師便可針對本課所出現的詞塊設計問題,如:(1)Is Audrey Hepburn famous only in the USA?(2)What event marked the beginning of Audrey Hepburn’s successful career?不必要求學生立即給出答案,而是引導學生經過閱讀與學習思考之后,使用文中的詞塊“not only... but also...”和“play the lead role in”進行回答,引導學生將注意力從個別單詞轉移到較長的語篇結構或者段落中。

二是設置一定的教學梯度,在教學訓練中循序漸進地提升學生的詞塊思維能力,讓學生扎實地經歷理解性層次、鞏固操練層次和交際性層次。比如,教學譯林版牛津初中英語7A Unit 7 Reading板塊中的have fun詞組時,教師可以有意識地引導學生回憶一些可替換的關聯詞塊,如enjoy oneself、have a great/good time等,然后進行同義替換、造句等課堂活動,調動學生對詞塊學習的積極性;對have fun/have a fun詞組進行比較學習,分析這兩個詞塊的指代、用法、側重點上的異同之處;給出相應的例句,強化學生對have fun詞組的整體印象,最終達到不依賴語法知識,直接提取詞組使用的目的。

三是利用多種教學手段及時做好鞏固工作。心理學家研究發現,遺忘會在學習之后立即開始,而且遺忘的進程不是均勻的,往往是一開始的時候速度較快,經過較長時間之后速度就減緩。因此,教師在教學詞塊之后應盡快開展詞塊復現的活動。對此,筆者偏好在課中教授完相關知識,安排3—5分鐘隨堂聽寫,或者布置開放式小組學習作業,以小組學習的方式交叉鞏固所學內容,如開展詞塊記憶競賽、詞塊替換練習等活動。此外,聽寫、默寫等方式也有助于教師檢查學生是否能夠正確使用詞塊。

借助詞塊理論,能很好地搭建“輸入—輸出”橋梁。手段豐富且有針對的訓練能夠幫助學生更好地將可理解性的輸入固化為能整體調取的內容,建立詞塊思維意識,最終上升到能夠在寫作中創造性使用詞塊的階段,為“以讀促寫”的寫作部分做好充分的準備。

三、通過相應策略實現自主寫作

當學生經過大量可理解的輸入之后,會形成初步的表達欲望,希望將輸入轉化為輸出。這時,教師應該積極引導,激發并維護學生的表達欲望,讓他們真正地將語言的思維過程運用于寫作中。然而,在寫作過程中,很多學生存在這樣的困惑——即使已經閱讀了大量的材料,對所需的詞塊也有了相應的掌握,可一旦拿起筆來寫,總是畏首畏尾,每寫一句都生怕出現表達偏差,寫下一句的時候糾結上一句出現的錯誤,表達的時候缺乏條理性,上一句寫完之后不知道下一句應該如何銜接等。要解決這些問題,需要教師采取相應的策略,使學生將前期閱讀積累運用到習作中。

首先,教師應以話題為指引,帶領學生解決寫作過程中的“綱領”問題。目前的教材編排都是以話題為主線,寫作任務被安排在每個單元的末尾。因此,教師可以話題為主線,將初中英語所涉及的話題分為以下7小類:人物描寫、校園生活、居住環境、自然環境、出行旅游、名著選讀、慈善組織活動。在學生開始寫作任務前,教師通過思維導圖、多媒體等提綱挈領地向學生展示本話題的脈絡、常見的寫作態度、常用的詞匯以及高級句式,讓學生對即將要寫的話題胸有成竹。同時,將前文所述的閱讀心理調控素質轉化為寫作心理調控素質,以讓學生站在更高的位置審視本次寫作,對完成寫作更有信心。

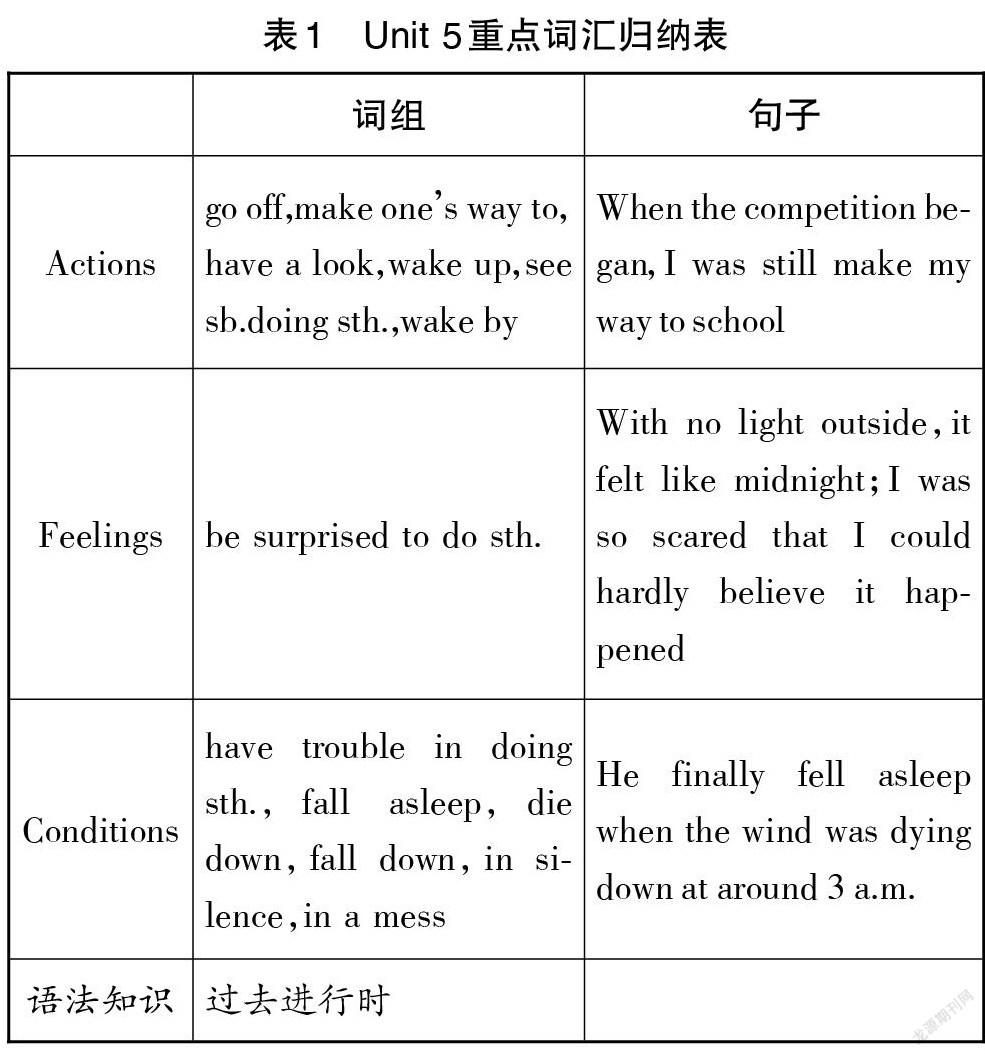

其次,安排學生復述課文,回顧所學詞塊知識點。教師要讓學生回歸課文,在語篇閱讀中辨識所學詞塊。如人教版英語八年級下冊Unit 5 What were you doing when the rainstorm came?在前面的教學中,筆者已經帶領學生歸納了詞塊(如表1),并簡要概括了本課所學內容,引導學生結合表格和思維導圖,梳理本話題的詞塊及知識點,將教學重心逐漸偏向寫作構思與輸出。

在引導學生繪制思維導圖、梳理本話題的教學過程中,筆者采取“三步走”教學法。第一步,展示思維導圖的主干Vocabulary、Grammar、Article structure,讓學生通過小組學習完成本單元重點詞匯的思維導圖,同時添加文本中以及通過發散思維得到的好詞佳句,并將更詳細的信息添加到思維導圖的末梢,以方便記憶。第二步,結合教師講解,讓學生在教師的帶動下同步完成Grammar部分,復習語法知識的同時研讀教師給出的例句,熟悉過去進行時的具體形態,不斷復現該語法知識點的正確使用形式,避免僅有概念教學而缺失相關語用內容教學的現象。第三步,教師結合Unit 5 2b的課文,總結本單元文章的主要結構部分,講解此類文章應如何謀篇布局,各要素之間如何銜接等,并出示作文題目,讓學生通過思維導圖初步了解相關謀篇布局,并借助思維導圖列出作文提綱。

再次,從仿寫的角度切入,幫助學生邁出英語寫作第一步。筆者利用課文作為寫作模板,提供數篇課外擴展材料,根據思維導圖列出的Article structure,闡明寫作這類文章常用“總—分—總”結構,即用概括性的話語闡明文章論點,然后舉出支持觀點的具體事例,最后進行總結。基于本單元學習的語言點,介紹“倒敘”的寫作形式時,教師可以先請個別學生回答自己打算如何寫作,并提示寫作某類內容時可以借鑒表1中對應的詞匯、句式等表達,讓學生先扶著“拐杖”走,再將“拐杖”扔掉自己走。

仍以“Unit 5 What were you doing when the rainstorm came?”和其思維導圖為例,本課語言目標是要求學生能用過去時態描寫過去發生的事情,并靈活運用過去進行時;通過本課教學,培養學生在困境中互相幫助的精神品質。因此,在列出思維導圖,讓學生熟悉課文并掌握when、while引導的時間狀語從句中的過去時和過去進行時的重難點之后,教師結合課文Do you remember what you were doing先拋出一個論點:“People often remember what they were doing when they heard the news of important events in history.”然后針對這句話舉例展開:“In America,for example,many people remember what they were doing...”剖析課本例文之后,再向學生展示數篇精選的關于過去進行時的英語作文,歸納總結共同點;也可以借助多媒體設備一邊展示例文,一邊遮擋語言關鍵知識點,讓學生隨堂填空,在教師的“攙扶”下完成造句。之后,教師預留10分鐘左右的時間,讓學生隨堂練習。

最后,在學生完成寫作之后,要求學生先不著急提交作業,而是自行檢查。檢查的內容主要包括:寫作的結構是否與范文出入較大,寫作內容的要點齊全與否,是否順利使用本單元學習的詞塊,語法、標點是否正確等。讓學生根據以上幾個要點寫出簡略的自評,再提交作業。

綜上所述,經過反復的針對性訓練,學生能夠熟悉某類文體、話題的寫作規律,了解這類文體的表達方式和結構,能夠克服寫作中出現的畏難情緒,積極主動調用高質量的閱讀素材來寫英語作文,并能較為流利地完成寫作。

作者簡介:韋明新(1975— ),廣西上林人,一級教師,研究方向為初中英語教學。

(責編 黎雪娟)