知識與素養同步增長的化學教學設計與實施

邱燕珠 王朝暉 歐陽志斌

摘要:以“海帶提碘”的教學設計與實施為例,探索“知識與素養同步增長”的教學設計,闡述了在教學中如何基于真實情境設計符合學生學情的活動與任務,從而實現知識的結構化,讓學生的學科思維得到提升,進而發展學生的化學學科核心素養,實現知識與素養的同步增長。

關鍵詞:素養為本;化學教學;海帶提碘;知識與素養

文章編號:1008-0546(2022)12-0051-04

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2022.12.013

“為知識而教”的教學存在著諸多的弊端,它更多的是教師單向的知識傳授,學生學習知識的方法大多是基于記憶和機械的訓練,缺乏師生的雙向互動,學生的主動思考和深度學習難以發生。于是,一些人開始宣揚“課堂教學不在于讓學生掌握多少知識,而在于培養學生的核心素養”[1],這種將“為知識而教”與“為核心素養而教”進行二元對立的想法是極其錯誤的。學生只有通過學科知識的學習,并綜合運用學科知識解決實際問題,才能形成和發展自己的核心素養,可以說,學科知識是解決實際問題的工具,不具備學科知識,學生的核心素養發展訴求就成為鏡中花、水中月,因此,在課堂教學中既要將核心素養目標知識化,又要將知識教學素養化,進而實現知識和素養的同步增長。

一、“知識與素養同步增長”的化學教學設計

為核心素養而教,已成為教育界的共識,但是“為核心素養而教”的教學并不是要否定知識的價值,而空談素養的培育。筆者經過多年的教學實踐與探索,建構了“知識與素養同步增長”的化學教學設計的一般思路與方法。

1.設計思路

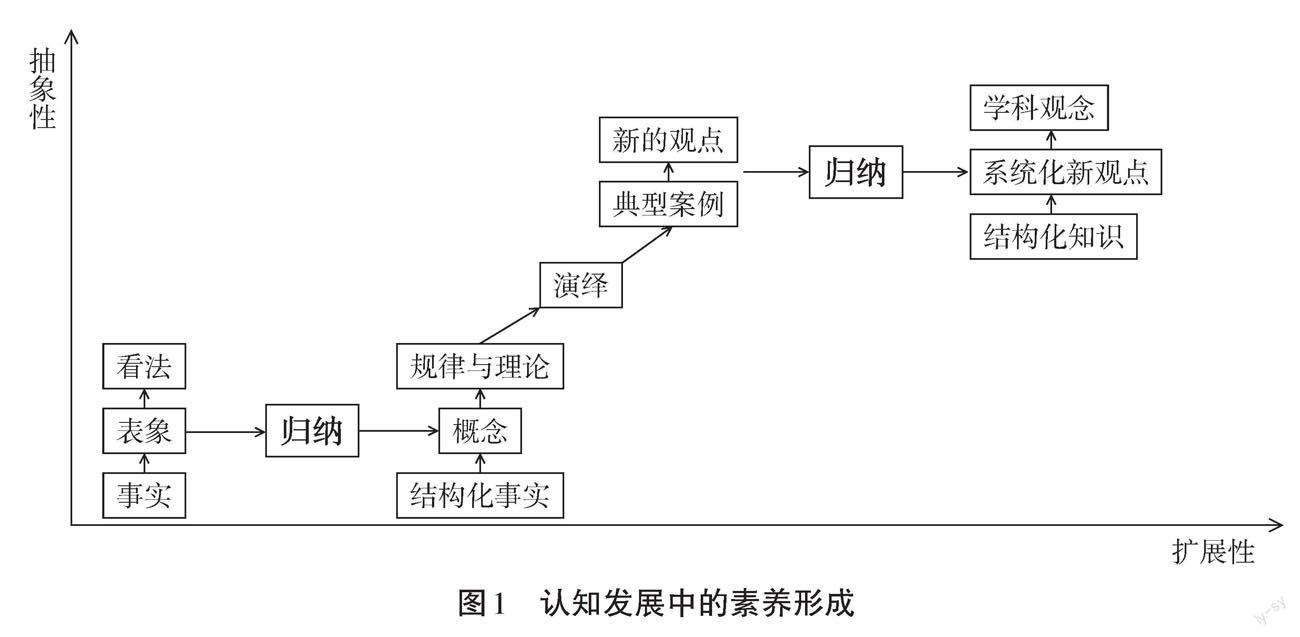

《普通高中化學課程標準(2017年版)》提出“素養為本”的基本教學理念,倡導真實問題情境的創設,希望通過學習方式的轉變,能夠激發學生學習的主動性,從而促進化學學科思維能力和學科實踐能力的提升,形成必備品格和關鍵能力。[2]實踐表明,學生學習某一學科知識時,要按如圖1所示的程序使學生在認知發展中形成核心素養。即首先從事實、表象、看法等“個別”出發,通過歸納發現“一般”規律,形成概念、規律、理論等結構化的知識(這個過程完成知識發現的過程,實質是歸納思維方法)。其次,讓學生運用概念、規律與理論,這些結構化的知識去解決實際問題,形成解決問題的典型案例(這個過程完成知識應用于解決問題的過程,實質是演繹的思維方法)。再次,通過解決問題,或發現新的問題,開展深入研究,形成新的觀點、新的理論;或對解決問題的過程進行反思與歸納,形成解決問題的一般方法,從而在問題解決的過程中形成學科觀念,提升核心素養。

2.設計方法

基于以上分析,綜合考慮知識與素養之間的關系,下面以“海帶提碘”為例,闡述如何進行“知識與素養同步增長”的教學設計。

(1)認真研讀課程標準,領會教材的編寫意圖

基于海帶提碘的工業背景,教師課前認真研讀課程標準并查閱了大量相關文獻。本著服務教學目標的原則,承載教學內容,精選文獻中的相關內容以表格、圖像等形式呈現。利用素材引導,激發學生學習興趣,促使學生自主完成“海帶提碘”的工藝流程設計。

(2)精心設計學習任務和活動,調動學生的學習積極性

教師根據“海帶提碘”的真實案例,選取多個真實情境,精心設計符合學生學情的學習任務和活動,調動學生的學習積極性,使學生愿意參與設計、樂于參與設計。通過參與學習活動、完成學習任務,學生不僅習得了知識,提升了學科思維,形成了學科觀念,同時還真切感受到了化學對生產生活的貢獻,形成贊賞化學科學的意識,發展“科學態度和社會責任”等學科核心素養。

(3)注重過程體驗,在體驗中發展學生的核心素養

本節課從講解知識轉變為解決問題、構建模型。重點不是如何進行“海帶提碘”,而是在素材和任務的引領下,讓學生自己經歷“怎樣設計”“為什么這樣設計”的科學探究過程。引導學生通過分析“海帶提碘”工藝流程中的關鍵要素,自主構建“從自然界中提取物質”的一般方法與模型。整個過程,學生依據物質的性質及轉化等學科知識,收集相關證據,基于證據進行推理論證,最終完成整個提碘方案的設計,培養“證據推理、模型認知、科學探究”等學科核心素養。

二、“知識與素養同步增長”的教學實踐

1.教學設計理念

“海帶提碘”是魯科版高中化學必修2微項目“海帶提碘與海水提溴”中的內容。選擇“海帶提碘”的原因,一是出于該內容是實驗教學的好素材,其中涉及到過濾、萃取、分液等基本操作技能和原理,有利于培養學生的實驗能力;二是緣于發展學生關鍵能力的教學需要,碘的檢驗和分離提純是實驗考查的熱點和重點,教材將“海帶提碘”安排在元素化合物及元素周期律學習之后,有利于培養學生的元素觀和轉化觀,增進對所學知識的理解并鞏固其應用;三是由于“海帶提碘”是思維構建的良好載體,海帶提碘必須經過原料預處理、化學反應和產物分離三部分。整個提碘過程滲透了物質的分離提純、循環利用、綠色環保、成本節約等技術思想,[3]有利于學生自主構建物質提取的一般方法與模型。整個設計的初衷就是基于教材的開發和重構,以知識為載體,培養化學科學思維,探索實施“知識與素養同步增長”教學模式。完成從教知識到教技能,最后到教核心素養的進階。設計思路如圖2所示。

2.教學實施過程

(1)創設情境,激發興趣

【生】交流缺碘有哪些危害和如何補碘的問題,了解碘在生命中的作用;然后質疑海洋碘庫和缺碘危機的矛盾,對比我國和發達國家之間提碘技術的差距。

設計意圖:創設真實情境,激發學生對新知識探索的興趣。通過質疑海洋碘庫和缺碘危機的矛盾,對比我國和發達國家之間提碘技術的差距,培養學生科學精神和社會責任,進入課題一海帶提碘。

(2)“海帶提碘”的工業流程設計

活動一:原料的選取與預處理

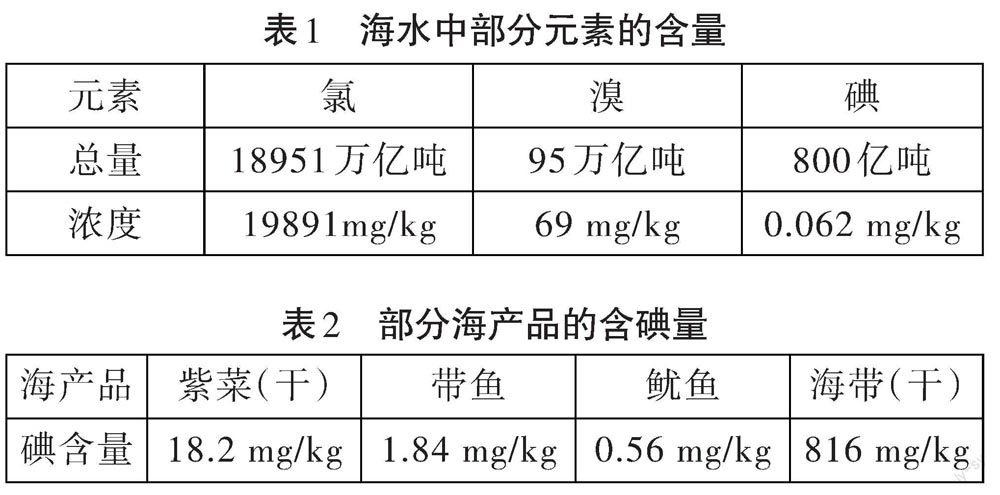

【材料1】①海水中元素分布特點:總儲量大,濃度低。海水中部分元素的含量如表1所示。②很多海產品富含碘,碘含量很高。部分海產品的含碘量如表2所示。將海帶中的碘提取出來,比較適合實驗室中提取碘。

設計意圖:培養學生從材料中獲取信息并用于解決實際問題的能力。初步體會實際工業生產對原材料的選取原則,以及應根據不同的具體需求對原料進行相應的預處理。

活動二:物質問的轉化

【師】海帶提碘的兩個關鍵要素:一是如何將I一轉化為I:,二是如何對得到的I:進行分離提純。

【生】思考、討論得出:將I一轉化為I:,元素化合價升高,應加入氧化劑。

【師】參考表3中數據,你會選擇哪種氧化劑,為什么?寫出相關反應的方程式。

【師】根據材料1的數據,分析工業提碘的最佳原料并說明理由。

【生】海洋中含碘總量雖高,但濃度低,工業上應選擇含碘量高的海帶作為原料,海帶價格便宜,可以降低生產成本。

【師】歸納“工業生產原料選取”原則。原料選取應遵循廉價易得,經濟實惠,環保無污染等原則。

【材料2】查閱資料,展示海帶成分信息:每1000 9干海帶中含816 mg碘元素,多數以化合態的形式存在,具體存在形式有兩種,一種是有機碘化物(不溶于水,通過灼燒可將其轉化為I一),另一種則以可溶性礦物質(I-)的形態存在。

【師】如何從海帶中提取到I一,如何分離出來,這種方法適用于分離哪種混合物?

【生】思考、討論。

【材料3】方案1:將干海帶灼燒,再加水浸泡其燃燒產物,通過過濾操作獲取含有I一的溶液。方案2:將干海帶加水浸泡,通過過濾操作獲取含I一的溶液。

【師】請你評價以上兩種實驗方案的優缺點。

【生】思考、討論得出:方案1:優點是能將海帶中的碘元素充分提取出來,效率較高;缺點是操作煩瑣且耗費時間長,比較適合工業生產。方案2:優點是可快速獲取海帶中可溶性的I一,操作簡單;缺點是不能完全

【生】思考、討論得出:由元素周期表中元素性質的遞變規律可知,氯水、溴水均可用作提取碘單質的氧化劑,酸性KMnO4氧化性太強,會把得到的碘單質進一步氧化,濃硫酸則會產生污染性氣體SO:,雙氧水氧化性適中,環保無污染,但是價格比較高。綜合考慮環保、成本、氧化效率等因素,考慮選取Cl2。

【師】總結氧化劑選擇原則:氧化性適中、反應條件溫和、原料易得,經濟實惠、綠色環保。

設計意圖:體會元素周期律、元素周期表在分析、解決實際問題中的價值,學生考慮氯氣就是元素周期表同族性質遞變性的一個應用。把I一轉化為I2的過程體現了氧化還原反應在物質轉化中的應用。同時使學生進一步體會工業生產不同于實驗室,工業生產需要考慮成本、產率、環保等問題。

活動三:I2的分離提純

【師】如何把前面得到的I2分離提純出來呢?能否將碘水直接蒸干得到單質碘?能否將碘水濃度進一步提高?

【生】思考、討論得出:CCl4萃取或者活性炭吸附生成的碘單質。

【師】提煉“富集”思想。從低濃度到高濃度的濃縮過程就是碘的“富集”。

【師】根據以上分析,小組討論設計海帶提碘的實驗方案并畫出相對應的流程圖。

【生】初步完成海帶提碘的工藝流程圖并動手實驗,得到碘的四氯化碳溶液。

【師】如何分離碘和四氯化碳,得到純凈的I2呢?

【生】蒸餾。

【材料4】數據表明,碘從45C左右開始升華,沸點184.4℃,CCl4的沸點為76.8℃。[4]

【生】思考、討論得出:因受熱時,在CCl4揮發的同時也有部分I:升華,所以無法用蒸餾的方法分離碘和四氯化碳。

【材料5】向有機層中加入NaOH溶液,將I2轉化為無機鹽Nal、NalO3,將碘釋放出來,萃取劑獲得再生,可以重復使用,這種方法稱為反萃取。無機鹽Nal、NalO3在酸化的條件下即可轉化為I2。寫出以上相關反應的離子方程式。

【生】按要求書寫材料5中的化學方程式。

【師】請同學完善海帶提碘的工藝流程圖。

【生】小組討論,完善海帶提碘的工藝流程圖(如圖3所示),動手實驗。

設計意圖:通過海帶提碘流程圖的繪制,幫助學生初步建立物質提取的一般思路模型,發展學生“證據推理與模型認知”核心素養。通過相關離子方程式的書寫,鞏固元素化合物知識,將知識的應用落到實處。“如何將I一轉化為I2”與“如何提純分離碘單質”是本節的重難點,整節課通過資料閱讀和親身動手實驗,交流研討“海帶提碘”的工業流程,調動了學生學習積極性。

(3)模型的建構

【師生】通過“海帶提碘”,歸納從自然界中提取物質的一般思路和方法,如圖4所示。

設計意圖:對解決問題的思維過程進行歸納,形成解決問題的一般思維模型,在這個過程中不僅有利于促進學生知識結構化,還能形成正確的學科觀念,達到知識與素養的同步增長。

三、總結與反思

本節課學生表現積極,課堂氣氛活躍,學習效果較好。課后對學生進行了訪談,學生認為本節課作為課堂的主體,真實地體驗了科學探究的過程。課后,筆者一直在思考:以知識學習為載體,培養學生的化學學科思維,立足于“知識與素養同步增長”教學模式的構建,其著力點應該是:一要為學生搭建科學探究的平臺,提供觀察的對象,設置探究性問題,組織探究活動。二要指導學生形成正確的科學研究思路,引導學生收集證據、推理分析,形成不同類知識的思維方法和思維模式。三要培養學生嚴謹求實的科學態度,讓學生在生活中學,在真實體驗中學、在做中學、在學中悟,懂得運用化學知識解決實際的化學問題,體悟化學學科價值,培養學生的科學態度和社會責任感。四要激發學生進行科學創新的動機,鼓勵學生敢于質疑、勇于創新。為學生提供素材,比如說實驗中的異常現象、方案設計中的缺陷,讓學生提出有價值的學科問題。當然,在課后還要針對“知識與素養同步增長”的課堂教學進行評價,以診斷教師的教與學生的學的質量和效果,從而促進教師改進和優化教學方式,驅動學生積極轉變化學學習方式。

參考文獻

[1] 李潤州,基于完整知識觀的素養教學[J].中小學教師培訓,2018(9):33-37.

[2] 鄭長龍,孫佳林.“素養為本”的化學課堂教學的設計與實施[J].課程·教材·教法,2018,38(4):71-78.

[3] 陳廷俊.發展學生核心素養的教學實踐與思考——以“海水資源的開發利用”為例[J].中學化學教學參考,2017(1/2):5-8.

[4]趙玉泉,劉克文.對新課程中從海帶中提取碘的比較研究和問題探索[J].中學化學教學參考,2013(6):39-42.