以“型”促學洞察本質毓養素養

馬曉光

[摘 要]廣義的模型,不僅包括各種數學符號、關系式、圖式等,還包括借助一些“形”與“型”直觀地學習數學、表征數學、表達數學。通過對如何以“型”促學、如何引導學生洞察數學本質的一些思考和探索,簡要分析“型”在“數與代數”“圖形與幾何”以及“統計與概率”領域中應用的必要性和價值,并提供相應的操作范例,旨在有效達成新課程理念倡導的目標——全面發展和提升學生的核心素養。

[關鍵詞]模型思想;數學本質;直觀;本質;素養

[中圖分類號] G623.5[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2022)33-0001-03

一、背景分析

《義務教育數學課程標準(2022年版)》確立了以核心素養為導向的數學教育目標,其核心素養具體表述為“三會”,即會用數學的眼光觀察現實世界、會用數學的思維思考現實世界、會用數學的語言表達現實世界。

正所謂“萬物皆數”,學生的日常生活、所處的社會以及大自然中處處都有數學現象。但是,數學現象不等于數學,數學是對數學現象的一般化的抽象,用數學特有的語言表達和揭示萬物萬象背后共同的、一般的、規律的、真理性的東西,即數學的本質。把數學現象轉變成數學語言,離不開模型思想。模型思想是數學的基本思想之一。幫助學生建立模型觀念,并最終形成模型思想,這是數學核心素養主要內容之一。

廣義的模型,不僅包括各種數學符號、關系式、圖式等,還包括借助一些“形”與“型”直觀地學習數學、表征數學、表達數學。它是連接數學和現實的橋梁,且模型思想可以遷移運用到其他知識和其他學科的學習當中,實現學科聯動,使學習者建立更系統、完整、深刻的認知結構。

正是基于以上背景,我們對“型”在各數學領域中應用的必要性和操作范式展開了探索與研究。現在,就把我們用“型”促學的思與行簡述如下。

二、“型”在“數與代數”領域的應用

1.“型”在“數與代數”領域應用的價值簡析

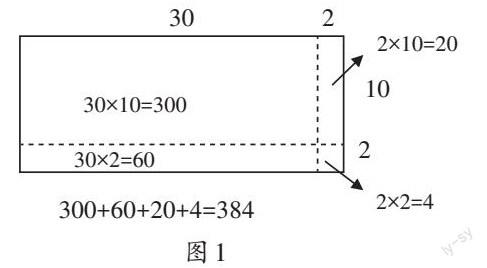

將數和“型”結合,能夠更直觀地理解各種數、代數和相應運算的概念與規則等。例如,一年級借助分小棒、計數器等形式,讓學生更容易理解加減法的算理,明晰加減法的本質就是計數單位的累與分,即數數。又如,初中學習多項式乘法時,可以先借助下面的“型”(見圖1)理解(30+2)×(10+2)計算的本質(即算理),然后把“型”中的數依次改為(a+b)×(c+d),最后把“型”和其中的數都換成同樣的(a+b)×(a+b)。這樣,即使不教完全平方公式,學生也能自懂、自會。

數和“型”的結合,有利于直觀、高效地理解數、代數及其運算,是“數與代數”領域內容學習、深化理解、揭示數學本質不可或缺的重要手段。

2.“型”在“數與代數”領域應用的教學范式——求商的近似值

求商的近似值,教學重點之一是利用“四舍五入”法保留題目要求的小數位數,或者根據“四舍五入”的結果,找出原來最大或最小的數是多少;教學重點之二是讓學生在掌握方法的基礎上,在不同的生活背景下體驗精確度不同的情況,并體會求商的近似值的必要性。

活動設計A:體驗精確度不同

2.015÷4.8(保留一位小數)

1.55÷3.9(精確到百分位)

師:觀察這兩道算式的積,你們發現了什么?

生1:計算結果是0.4和0.40,大小一樣,保留的小數位數不一樣。

師:你們能寫出幾個近似值為0.4的三位小數嗎?請試著寫一寫。(教師出示ppt內容,并與學生的書寫情況進行對比)

師:(出示以下三組數據)比較這三組數據,保留一位小數都約等于0.4,但如果保留兩位小數的話,第一組數據約等于0.39,第二組數據約等于0.40,第三組數據約等于0.40。你們從中發現了什么?

(1)0.390、0.391、0.392、0.393、0.394

(2)0.395、0.396、0.397、0.398、0.399

(3)0.401、0.402、0.403、0.404、0.405

生2:保留的位數越多,近似值與準確值的差距越小。

……

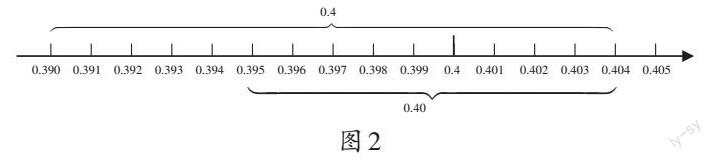

上述近似值為0.40的三位小數是在0.395~0.404之間,近似值為0.4的三位小數是在0.390~0.404之間,所以0.4和0.40的精確度不同。這里,引導學生深刻感知0.4和0.40雖然大小一樣,但是精確度(計數單位)是不一樣的,使學生對精確度這個抽象的概念有了更好的理解。

活動設計B:引入數軸,體會近似值的本質

僅僅根據數據的展示比較,學生理解起來困難,而借助數軸(見圖2)可以讓學生直觀地感受0.4與0.40的精確度不同,明白0.40的精確度更高。

引入數軸,能夠讓學生更直觀、更深入地理解所學的概念。

活動設計C:基于實際問題,明白求近似數的必要性

解決實際問題:一袋零食,19.4元,12個人吃。如果AA制,每個人應出多少錢?

生1:如果用現金支付,因為現在沒有了分幣,就要保留到一位小數(精確到角)比較合適;如果用手機的“微信支付”則可以付到分,這樣更公平、準確。

……

通過對比,可以看出在應用時需要具體問題具體分析,而不能完全根據“四舍五入”法得出近似數。接下來,引入實際生活中常常遇到的“進一問題”和“去尾問題”,讓學生在進一步比較中深化對近似值的理解,明白要選擇合適的方法解決問題。

三、“型”在“圖形與幾何”領域的應用

1.“型”在“圖形與幾何”領域應用的價值簡析

“型”在“圖形與幾何”領域中應用是最為廣泛的。在“圖形與幾何”教學中,除了圖形本身的形式表達,還有圖形的測量(長度、周長、面積、表面積、體積等)、圖形測量的相關計算(含公式的發現與推導),以及圖形特征和圖形間關系的表達,都需要用圖形的另外一種“型”來表達。

比如,初中的數學學習,可利用“全景式數學體驗館”特配的這個看得見、摸得著的“型”(見圖3),去研究、理解、記憶勾股定理,理解其直角三角形中三邊之間特有的數量關系及其本質。

2.“型”在“圖形與幾何”領域的應用教學范式——長方形的認識

全景式數學教育認為:認識圖形時,理解與掌握圖形的特征很重要,但是比這更重要的是幫助學生建立圖形特征的一般性探究模型,即可以從哪些方面進行圖形特征的研究。為此,我們幫助學生建立圖形特征的一般性探究模式,以提升學生遷移類推、自主學習的素養。

活動設計A:找出下圖(見圖4)中所有的長方形

先找出構成長方形的元素——邊和角,再通過分類、分項目的研究,構建出這樣一個圖形特征的一般模型(見圖5)。

活動設計B:繼續設疑,深化認識特征

這個環節,旨在讓學生認識長方形的特征。在建立了圖形特征的一般性探究模型后,引導學生利用這個一般性探究模型去研究正方形的特征,進一步鞏固模型,加深對模型的理解,提升學生的模型應用能力。

活動設計C:完善與補充圖形特征的一般性探究模型

(學習長方形和正方形后,讓學生比較長方形、正方形的邊和角的區別與聯系)

生1:從角看,長方形有4個直角,而正方形除了4個直角,還需要鄰邊相等。

生2:從邊看,長方形是對邊相等,正方形是4條邊都相等。

師:(出示圖6)如果在圖中填入正方形和長方形,應該怎么填?

生3:正方形滿足了長方形四個角都是直角的定義,所以正方形也是長方形。

生4:要符合正方形的條件多,范圍小,所以在小圈里填正方形,在大圈里填長方形。

師:同學們的總結非常棒!在這節課上,自己就探究出了“正方形是特殊的長方形”這一知識點。在我們學習了更多的四邊形后,如平行四邊形、長方形、正方形、梯形等,它們之間的關系也能用維恩圖來表示。所以,學習一定要注意探究方法的遷移運用,利用原有的知識進行拓展延伸和再創造,這樣才能夠在學習中發現更多的新知。

最后,教師引導學生按照圖形特征的一般性探究模型研究兩個或幾個相關圖形,并把這些圖形進行對比,發現它們之間的聯系和區別。 這樣就完善了圖形特征探究的一般過程,構建了更完善、更豐富、功能更全的一般性探究模型。

這個教學范式,展示了“型”在圖形特征學習中的一般學習路徑。

四、“型”在“統計與概率”領域的應用

1.“型”在“統計與概率”領域應用的價值簡析

在義務教育階段學習的統計內容,統計結果的表達、分析和刻畫自然是離不開“型”的。比如,單、復式條形統計圖,單、復式折線統計圖,單、復式扇形統計圖。條形統計圖,通過“型”一目了然,知道表達數量的多少;折線統計圖,更直觀地刻畫了統計對象的發展變化情況;扇形統計圖,則形象地反映了各部分和整體之間的關系,以及占整體的比重。“型”不僅能讓數據更直觀,還有利于發現現象背后的本質和規律。

2.“型”在“統計與概率”領域的應用教學范式——認識平均數

首先,引導學生對以前坐公交車的“1.2米免票線”展開討論,使學生認識到這里的“1.2米”不是指某個人的身高,而是指全國兒童身高的平均數,并對求平均數的方法、極端數據的過程進行回顧和再認識。

其次,出示一些兒童的身高(見圖7)。

師:憑借這些兒童的身高,是不是可以判定原來的“1.2米免票線”不合理?(引導學生調查更多的數據進行判斷,繼而引出教材上沒有的散點圖)

再次,讓學生根據散點圖繼續辨析探究“1.2米免票線”的合理性。

生1:我認為這是合理的,因為大部分的點都在1.2米以下,這說明男童的平均身高和女童的平均身高都在1.2米以下。

生2:我也認為“1.2米免票線”滿足了大部分兒童的需求,它是合理的。

生3:那2027年兒童的免票身高應是多少呢?(根據歷年的調查顯示,每過10年,兒童的平均身高會長1~2厘米)

師:(揭題)平均數之所以在生活中有著廣泛的應用,正是因為它的代表性。除了代表性,平均數有時還像一個頑皮的孩子,喜歡誤導和迷惑人。接下去,我們繼續來研究平均數。

……

這里通過引入散點圖,讓學生以最容易看見、看懂的方式,達成對所學知識的深度理解。

綜上所述,數學各領域內容都和“型”相輔相成,可以以“型”為“眼”、為工具、為支撐,讓學生看見、思考和表達數學現象背后的“真相”。這樣不僅有利于學生思考與探究,而且有利于學生對數學知識、技能的掌握,更有利于學生對數學思想方法、數學經驗的感悟,使學生建立數學理性的精神,有效達成新課程理念倡導的目標——全面發展和提升學生的核心素養。

(責編 杜 華)