基于認(rèn)知彈性理論的混合式教學(xué)設(shè)計與實踐

閆旭

[摘 要]隨著數(shù)字信息化時代教學(xué)改革的持續(xù)推進,基于認(rèn)知彈性理論的混合式教學(xué)設(shè)計分為準(zhǔn)備階段、教學(xué)實施階段、評價總結(jié)階段。太原學(xué)院翻譯專業(yè)學(xué)生基于認(rèn)知彈性理論的混合式教學(xué)模式的英語語法課學(xué)習(xí)前、后測結(jié)果顯示,實驗對象英語綜合水平顯著提高。可見,該教學(xué)設(shè)計解決了內(nèi)容同質(zhì)性、不易理解、體系不清晰、實用性不強等問題。

[關(guān)鍵詞]認(rèn)知彈性理論;混合式教學(xué)模式;語法

[中圖分類號] G641 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 2095-3437(2022)11-0220-03

隨著課程改革的持續(xù)推進,混合式教學(xué)模式體現(xiàn)出了能夠結(jié)合課堂教學(xué)與網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的優(yōu)勢,實現(xiàn)以學(xué)生為主體、以教師為主導(dǎo)的教學(xué), 并受到了教育界的廣泛關(guān)注[1]。目前,混合式教學(xué)已從“新鮮感”轉(zhuǎn)向“新常態(tài)”[2]。越來越多的高校積極推進改革,開發(fā)了許多內(nèi)容豐富、各具特色的校本課程,并開設(shè)了許多網(wǎng)絡(luò)共享課程,為大學(xué)生的學(xué)習(xí)提供了很多寶貴資源。英語語法課程作為我國高等院校英語類專業(yè)的基礎(chǔ)課程之一,也出現(xiàn)了語法相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)課程資源。但在建設(shè)過程中,還存在許多問題,例如,在非結(jié)構(gòu)化的教學(xué)方式會產(chǎn)生“同質(zhì)性”,學(xué)生在大學(xué)學(xué)到的語法學(xué)習(xí)方法及內(nèi)容和高中無太大差異;純英文教學(xué)會使很多學(xué)生“望而卻步”,不易真正掌握系統(tǒng)化的語法規(guī)則;實用性及實踐性不強,并不能起到全面服務(wù)學(xué)生、提高學(xué)生能力的作用等。此外,尚無基于認(rèn)知彈性理論所設(shè)計的混合式英語語法教學(xué)設(shè)計。而如何實現(xiàn)多模態(tài)、情境化和混合式的教與學(xué),正是認(rèn)知彈性理論所關(guān)注的焦點。認(rèn)知彈性理論源于建構(gòu)主義,1990年Spiro R. J.及Jehng J. C.提出了認(rèn)知彈性與超文本。認(rèn)知彈性理論指通過多種方式重建自己的知識體系,以便靈活應(yīng)對各種變化了的情境[3],即在教學(xué)中通過結(jié)合認(rèn)知規(guī)律,通過多樣的活動形式、多樣的任務(wù)設(shè)置,讓學(xué)生為完成任務(wù),而從多重方面、多樣視角對原始知識點重新進行梳理、加深了解、建構(gòu)自己的知識體系。

英語語法學(xué)習(xí)的內(nèi)容屬于復(fù)雜、抽象概念,涉及教學(xué)內(nèi)容的多重并置,加之學(xué)生已有一定的學(xué)習(xí)基礎(chǔ),恰好與認(rèn)知彈性理論所涉及的范圍相吻合。學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中需要通過多感官進行抽象、復(fù)雜概念的理解及運用,在不同語境、不同文體的語篇中獲得不同的理解,這正是認(rèn)知彈性理論所解釋的規(guī)律[4]。因此,從理論方面來看,基于認(rèn)知彈性理論設(shè)計英語語法課程教學(xué),通過多種教學(xué)方法以多維度方式展開[5],進行知識體系的循序漸進的內(nèi)化及遷移,從而最終提高學(xué)生反思能力、自主學(xué)習(xí)能力,十分適用于英語語法課的教學(xué)實踐。

一、基于認(rèn)知彈性理論的混合式教學(xué)模式實施路徑

為解決上述問題,基于認(rèn)知彈性理論的混合式雙語教學(xué)模式應(yīng)運而生。該教學(xué)模式共有三個階段,分別為準(zhǔn)備階段、教學(xué)實施階段、評價總結(jié)階段(見圖1)。三個階段循環(huán)式前進,步步推進、相互配合。

第一階段,前端分析、教學(xué)設(shè)計及資源建設(shè)階段。此階段旨在為教學(xué)實施做準(zhǔn)備。前端分析主要包括從宏觀到微觀的學(xué)習(xí)內(nèi)容分析及學(xué)情分析,進而制訂詳細(xì)的教學(xué)計劃與教學(xué)設(shè)計。具體包括深入了解學(xué)生的專業(yè)就業(yè)需求、學(xué)校定位、人才培養(yǎng)方案、教學(xué)大綱、教科書、學(xué)習(xí)目標(biāo)等,同時分析學(xué)習(xí)者在學(xué)習(xí)教學(xué)內(nèi)容之前所具有的初始能力,就信息加工方式、學(xué)習(xí)風(fēng)格、學(xué)習(xí)策略、學(xué)習(xí)動機、學(xué)習(xí)需求、認(rèn)知差異、焦慮水平、學(xué)習(xí)習(xí)慣等進行分析與統(tǒng)計。學(xué)習(xí)者特征分析,主要考慮個體差異,為實現(xiàn)因材施教的個性化教學(xué)做準(zhǔn)備。同時,應(yīng)讓學(xué)生更加了解自己,讓學(xué)生意識到自己現(xiàn)存不足與學(xué)習(xí)目標(biāo)之間的差距,幫助學(xué)生制訂切實可行的學(xué)習(xí)計劃;讓學(xué)生了解為實現(xiàn)自己目標(biāo)具體所需要掌握的專業(yè)知識及技能,以及通過何種方式能夠獲得自己欠缺的知識及技能;讓學(xué)生切實體會到可以通過密切配合教師及自身努力實現(xiàn)自己的學(xué)習(xí)目標(biāo)。要真正激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)內(nèi)在動機,充分調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

前端分析的目的是通過制訂詳細(xì)的教學(xué)方案,更好地進行教學(xué)模式的設(shè)計。結(jié)合學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)情的前端分析,結(jié)合理論研究,制訂個性化的教學(xué)設(shè)計,基于認(rèn)知彈性理論進行混合式教學(xué)設(shè)計,并將其教學(xué)原則、教學(xué)目標(biāo)、研究方法、流程等進行逐步細(xì)化,在形成該教學(xué)模式的具體框架后,便可進行資源建設(shè)。

資源建設(shè),即為教學(xué)實施做具體的準(zhǔn)備。根據(jù)總體教學(xué)目標(biāo),制訂教學(xué)計劃、編寫教案、搜集學(xué)習(xí)資料、構(gòu)建評價體系等。具體包括教學(xué)內(nèi)容、線上線下的內(nèi)容分配、教學(xué)方式、在線平臺的搭建、線上課程的錄制、話題討論的設(shè)置、題庫建設(shè)、評價標(biāo)準(zhǔn)等。

第二階段,教學(xué)實施階段。進入實際教學(xué)中,每節(jié)課分為課前自主學(xué)習(xí)、課中助學(xué)以及課后研學(xué)三個步驟。此部分主要通過任務(wù)驅(qū)動研討的方式進行。其中,課前自主學(xué)習(xí)部分指的是學(xué)生自主進行線上視頻課程的學(xué)習(xí)、完成測試、思考討論的問題等。此部分學(xué)習(xí)內(nèi)容主要為具體語法理論知識及其基本用法。課中助學(xué)部分已脫離了傳統(tǒng)教師單純講授知識點的模式,轉(zhuǎn)變成教師對線上難點進行解答與總結(jié)回顧,教師布置課堂任務(wù),學(xué)生則通過對線上教學(xué)內(nèi)容的吸收,內(nèi)化成自己的內(nèi)容體系,從而完成習(xí)得展示講解知識點、課堂討論等課堂任務(wù)。此部分重點培養(yǎng)學(xué)生將線上習(xí)得的理論運用在聽力、展示表達、長難句閱讀、寫作句型和英漢互譯方面。教師需要對學(xué)生的任務(wù)完成情況進行點評與總結(jié)。在課后研學(xué)階段,教師提供作業(yè)、強化練習(xí)及拓展資源。學(xué)生通過復(fù)習(xí)、完成作業(yè)、自主測評、課后反思、課后拓展等進行知識點鞏固和拓展運用,將理論與實踐更加緊密的結(jié)合。線下課堂與線上課堂緊密結(jié)合,學(xué)生通過自主學(xué)習(xí)與小組合作學(xué)習(xí)并舉,實現(xiàn)深度學(xué)習(xí)與個性化學(xué)習(xí)并進。

第三階段,末端評價與總結(jié)階段。評價是檢驗學(xué)習(xí)最重要的一個環(huán)節(jié),總結(jié)是提升教學(xué)質(zhì)量的必由之路。末端評價包括建立并完善學(xué)生學(xué)習(xí)檔案、收集并分析數(shù)據(jù)化結(jié)果,以便于進行反思與總結(jié)。教師通過進一步完善學(xué)生學(xué)習(xí)檔案并結(jié)合學(xué)生課堂表現(xiàn)進行分析,如課堂出勤、課堂活動參與度等。此外,還可以結(jié)合學(xué)生自評、生生互評等方式,更加全面地對學(xué)習(xí)過程及結(jié)構(gòu)進行評價。教師通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計并分析線上數(shù)據(jù)化成果,如線上學(xué)時、討論參與度、測試成績、作業(yè)完成情況、課后反思、思維導(dǎo)圖的繪制等,撰寫反思日志,并根據(jù)數(shù)據(jù)分析進行資源建設(shè)的調(diào)整與擴充,進一步服務(wù)并完善整個教學(xué)流程及內(nèi)容。

二、教學(xué)實驗數(shù)據(jù)分析

(一)學(xué)生成績數(shù)據(jù)分析報告——回歸分析

通過對實驗1班、實驗2班、對照1班、對照2班前測成績及后測成績進行回歸分析,實驗1班前、后測的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)為0.051,sig值為0.763,大于0.05,因此對于實驗1班前、后測成績不具有相關(guān)性;實驗2班的一元線性回歸分析數(shù)據(jù)顯示,其前、后測標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)為0.114,sig值為0.220,同樣大于0.05;對照1班前、后測標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)為0.171,sig值為0.519,大于0.05;對照2班一元線性回歸分析后,前、后測標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)為0.361,sig值為0.240,大于0.05,對照2班前、后測成績不具有相關(guān)性。 通過回歸分析可知,實驗1班、實驗2班、對照1班、對照2班學(xué)生的前測與后測均不存在相關(guān)關(guān)系,因此并不存在學(xué)生本身基礎(chǔ)好而影響后測成績的情況。由此可排除學(xué)生本身英語成績的底子對后測成績的影響,對四個班級的后測成績進行有效的比較。

通過比較實驗1班、實驗2班、對照1班、對照2班學(xué)生的后測成績平均分發(fā)現(xiàn),實驗1班后測平均成績?yōu)?6.39分,實驗2班后測成績?yōu)?7.54分,對照1班學(xué)生后測平均成績?yōu)?9.85分,對照2班后測平均分為62.83分,可以看出四個班級中平均值最高的為實驗2班,平均值最低的為對照1班,其中實驗1班及實驗2班的平均值均高于對照1及對照2班。

(二)學(xué)生成績數(shù)據(jù)分析報告——差異性分析

通過數(shù)據(jù)整理,分別考查四個班級之間的后測成績是否具有差異。針對被四個班級學(xué)生后測成績的影響因素,用SPSS系統(tǒng)檢驗其是否存在顯著性差異。其中自變量為“班級”,因變量為“學(xué)生后測成績”。結(jié)果如表1所示。

由表1可知, 四個班級中平均值最高的為實驗2班,為77.54分;平均值最低的為對照1班59.85分。實驗1班及實驗2班的平均值均高于對照1及對照2班。

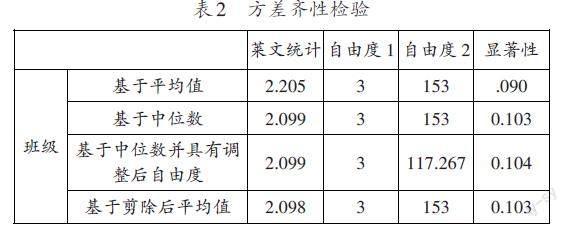

由表2方差齊性檢驗,可以看出基于平均值的顯著性為0.09,明顯大于0.05,說明接受方差齊性檢驗,即各組之間方差相等。

因此,拒絕原假設(shè),表明不同班級中學(xué)生后測成績之間具有顯著影響,即不同班級之間學(xué)生后測成績存在差異性。

通過表4分析可以發(fā)現(xiàn),在實驗1班與實驗2班比較中,實驗2班學(xué)生后測成績大于實驗1班。在對照1班和對照2班比較中,對照1班學(xué)生后測成績分?jǐn)?shù)小于對照2班。整體來看,實驗1班與實驗2班的后測成績明顯大于對照1班及對照2班。再次證明2個實驗班的英語總體水平在教學(xué)試驗后有顯著提高。

三、結(jié)語

基于認(rèn)知彈性理論的混合式雙語教學(xué)模式,通過對同一內(nèi)容在不同方面、不同情境中的運用,為實現(xiàn)不同層次的教學(xué)目標(biāo)起到了重要的促進作用。較好地將理論在實踐中進行多維度的靈活運用,解決了英語語法課內(nèi)容同質(zhì)性、內(nèi)容抽象不易理解與掌握、體系構(gòu)建不清晰、實用性不強等問題,為學(xué)生進一步學(xué)習(xí)及研究英語語言奠定了基礎(chǔ)。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 何克抗. TPACK:美國“信息技術(shù)與課程整合”途徑與方法研究的新發(fā)展(下) [J].電化教育研究,2012(6) : 47-56.

[2] 李文潔,王曉芳. 混合教學(xué)賦能高校課程思政研究[J].中國電化教育,2020(12):131-138.

[3] NIX D,SPIRO R J. Cognition,education,and multimed lia: Exploring ideas in high technology[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass ociates,1990:163-205.

[4] SPIRO R J, FELTOVICH P J, JACOBSON M J,et al. Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access ins struction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. [J].Educational Technology, 1991(31):24-33.

[5] 王薔. 英語教學(xué)法教程[M].北京:高等教育出版社,2019:31-37.

[責(zé)任編輯:劉鳳華]