讀寫融合:思辨性閱讀與表達任務群的語言建構

[摘 要]“思辨性閱讀與表達”任務群是2022年版《義務教育語文課程標準》新增的課程內容之一 。在具體的教學實踐中,教師要理解思辨性閱讀與表達的內涵、課程意義,并梳理統(tǒng)編語文教材中涉及的思辨性閱讀與表達的內容及編排特點;同時,教師應以讀寫融合為基本路徑,尋找讀寫共享的策略知識,使思辨性閱讀與表達任務群落實在具體的課堂教學中,以有效促進學生的語言建構與運用。

[關鍵詞]讀寫融合;思辨性閱讀與表達;語言建構

[中圖分類號] G623.2[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2022)19-0009-03

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“語文新課標”)提出的“思辨性閱讀與表達”任務群是語文課程內容的一大特色。思辨性閱讀與表達強調“引導學生在語文實踐活動中,通過閱讀、比較、推斷、質疑、討論等方式,梳理觀點、事實與材料及其關系;辨析態(tài)度與立場……負責任、有中心、有條理、重證據(jù)地表達,培養(yǎng)理性思維和理性精神”[1] 。它承載著培養(yǎng)學生思維的發(fā)展與提升的任務。小學階段的學生以形象思維為主,為何要設置思辨性學習任務群呢?它與其他學習任務群有什么關系?它自身有什么特點?有何學習的價值意義?通過何種途徑,建構思辨性閱讀與表達的語言系統(tǒng)呢?這些成為小學語文教學研究的熱點問題。

一、概念界定:思辨性閱讀與表達任務群的定義解釋

《現(xiàn)代漢語詞典》這樣解釋“思辨”:“(1)哲學上指運用邏輯推導而進行純理論、純概念的思考。(2)思考辨析。”孔子曾說:“學而不思則罔,思而不學則殆。”可見,古人早已關注“思”。“思”是指一個人集中注意力,深入考慮的一種心智活動。“辨”是“論”的內在表現(xiàn)形式,是一種思維的過程。思辨能力就是以分析信息為基礎,對事物和問題進行觀察、比較、分析、推理、判斷、評估等思維活動,最終形成能夠解決問題的決策或結論的能力。

思辨能力與思維能力有什么區(qū)別?思維能力包含形象思維和邏輯思維,而思辨能力是一種邏輯思維能力。思辨能力包含邏輯分析思維和批判性思維。邏輯分析是基礎,是思維的基本要素;批判性思維是分析和評估思維過程,用以改進思維能力的技能。兩者基本要素和工作過程相結合,形成思辨能力。

二、價值取向:思辨性閱讀與表達任務群的課程意義

科學理性的思辨是經(jīng)過思考,運用符合邏輯的方法分析數(shù)據(jù),用事實材料去驗證、檢測,在實證的基礎上形成的真理性結論的思維方式。這個過程讓人學會、形成理性思維。當面對主觀世界、社會現(xiàn)實生活中的諸多問題時,理性思維的人能用事實說話,以理服人。可見,掌握科學的思辨方法,培養(yǎng)學生的思辨能力,有助于提升學生的邏輯思維水平。美國心理學家瑪麗安娜·沃爾夫教授在腦科學研究專著《普魯斯特與烏賊》中提出:“閱讀不僅反映了大腦超越原有設計結構的潛能,同時也反映了讀者超越文本或者所賦予內容的潛能。”[2]讀者通過思辨性閱讀解碼,對文本進行二次加工,積極建構語言,寫出有“創(chuàng)見”的文章,實現(xiàn)思辨性寫作。創(chuàng)見,是最高級的閱讀潛能。

目前,小學生雖然能較好地理解文章的知識內容,但對文字背后所蘊含的深層意義、主要內容、文章結構的內在邏輯等方面缺少分析的能力。如何改變這種現(xiàn)狀,有效提升學生的思辨性閱讀和表達能力呢?統(tǒng)編小學語文教材分三個學段設置了培養(yǎng)學生理性思維的內容,有層次、有梯度地培養(yǎng)學生的思辨能力,使學生掌握科學的思辨方法,獲得語文核心素養(yǎng)的發(fā)展。

三、內容梳理:統(tǒng)編語文教材思辨性閱讀與表達文本的編排特點

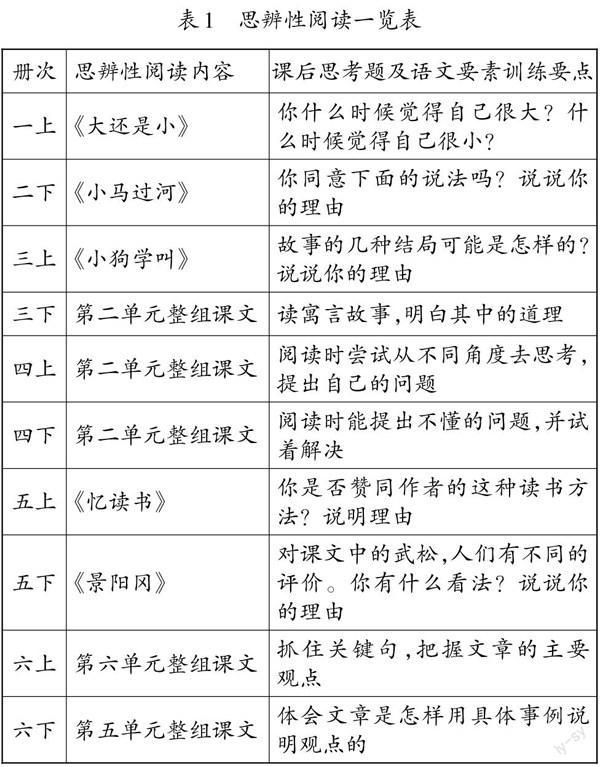

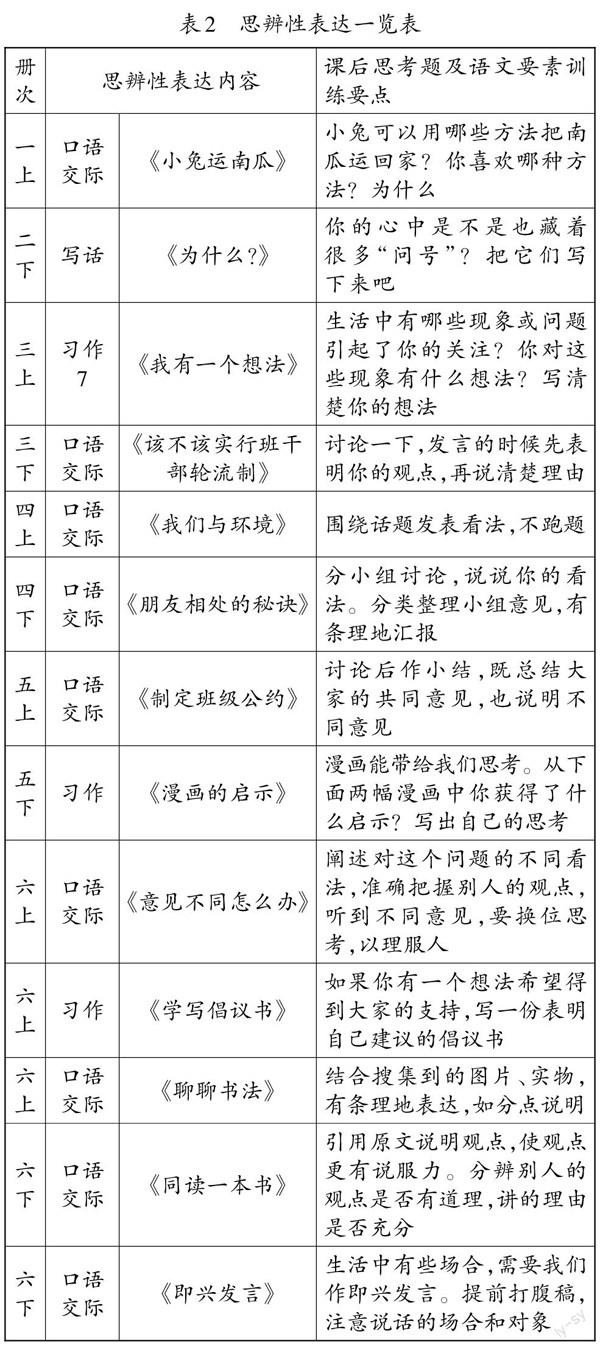

思辨性閱讀與表達任務群的學習內容分為兩類:一是思辨性閱讀,二是思辨性表達。小學階段思辨性閱讀內容主要由四類文章組成:一是有關科學探究、技術發(fā)明的有趣文章;二是有關哲人故事、寓言故事、成語故事等智慧故事類文章;三是中華傳統(tǒng)美德、社會公德方面的短評、簡評、生活哲理、文論、藝術論的經(jīng)典片段;四是革命領袖的經(jīng)典思辨性理論文章,短小的思辨性文言經(jīng)典作品等。思辨性表達主要由兩類學習內容組成:一是口頭表達,分享自己解決問題的辦法和理由,如演講、辯論等;二是書面表達,結合校園或社會生活中的實際事例,有理有據(jù)地表達探究過程和解決問題的方法,以及書面表達自己的觀點。統(tǒng)編語文教材1~6年級關于思辨性閱讀和思辨性表達的部分文本內容,現(xiàn)梳理如下(表1、表2)。

從表1中,我們可以發(fā)現(xiàn):統(tǒng)編語文教材1~6年級循序漸進地編排了有關科學發(fā)明的故事、蘊含哲理的寓言故事,引導學生充分閱讀后,通過課后思考題,發(fā)表自己的看法和觀點。隨著年級的增長,思辨性閱讀的文本數(shù)量也在不斷增加,特別是三年級下冊、四年級上冊、四年級下冊、六年級上冊、六年級下冊都安排了整組單元的課文。在學習猜想、驗證、推理、辨析、質疑、提問等理性思維方法時,要求學生結合自己的生活經(jīng)驗和文本的“閱讀鏈接”,分享自己解決問題的方法和理由,發(fā)表自己的觀點,逐漸形成思辨閱讀能力。

從表2中,我們可以看出:統(tǒng)編教材十分注重思辨性表達訓練,從二年級開始,每個年級都安排了思辨性表達的內容,六年級訓練的次數(shù)最多。這說明高年段學生即將進入中學,進行學段銜接的思辨表達訓練非常重要。第一學段,重在保護學生的好奇心,引導學生多觀察相似事物的異同點,多問為什么,鼓勵學生自由表達;第二學段,重在引導學生知道事實與觀點的不同,引導學生發(fā)表對文本的看法,嘗試表達自己的觀點;第三學段,重在引導學生分析證據(jù)和觀點之間的聯(lián)系,辨別總分、并列、因果等關系,有條理地表達自己的觀點。

四、讀寫融合:思辨性閱讀與表達任務群的實施路徑

讀寫融合的根本任務就是建構閱讀與寫作的共享策略知識體系,以讀促寫,以寫悟讀,提高讀寫一體化的作用,實現(xiàn)語文核心素養(yǎng)全面提升的目標。何為“共享策略知識”?從學理層面看,閱讀與寫作有著相似的知識基礎、加工方式,有共同的認知領域。在元認知上,二者都對共同關注的意義進行自我約束、監(jiān)控、調整;在文本解讀屬性上,二者都有著相同的基礎知識、格式認定、意義范疇等,具有認知的共享、共進特點。榮維東教授認為,讀與寫在深層次意識層面擁有大量共通的“圖式”,這些“圖式”指的是經(jīng)驗、表象、語匯、文體、篇章等大量閱讀和寫作知識的集合,這就是“讀寫共享知識”。[3]

由此看來,思辨性閱讀與表達任務群的語言建構應先尋找讀寫深度融合的切入點,尋找讀寫共享策略知識,在具體的情境任務中,開展思辨性的讀寫融合活動,通過讀寫互促,以實現(xiàn)語言的建構與運用。順利完成思辨性閱讀與表達任務,前提是準確理解多元文本的事實、材料與觀點,以及推斷之間的關系,這是整個思辨性閱讀與表達任務群的邏輯基礎。[4]關鍵是要能區(qū)分事實與觀點,理解如何借助事實證明觀點,這個過程既是發(fā)現(xiàn)問題的過程,也是論證的過程。教師要教給學生分析文本論證結構的策略方法,如借助思維導圖梳理邏輯關系,進而進行推理論證。

例如,統(tǒng)編語文教材六年級上冊第六單元的《只有一個地球》一文,是一篇論說類文本。教學時,主要目的是訓練學生的思辨能力,引導學生發(fā)現(xiàn)議論文結構,把握文章主要觀點,并體會課文是怎樣一步一步得出最后結論的。為了幫助學生自主探究,理清文本的論說結構,探究事實與觀點之間的邏輯推理關系,教學時,教師分兩步進行引導。第一步,教師先設計思維導圖(如下圖),幫助學生梳理出“美麗渺小”“資源有限”“無法移居”與“保護地球”之間的因果內在邏輯關系;然后,厘清“保護地球”的結論是如何得出的:先從地球的美麗與渺小談起,激發(fā)人們保護地球的情感;最后,指出自然資源有限,而人類又無法移居其他星球,促發(fā)讀者認識到“只有一個地球”,保護地球不僅重要且有必要。

第二步,教師先幫助學生歸納總結論說類文本的思辨性閱讀方法,看看作者基于怎樣的事實、得出怎樣的觀點,分析文本的內在論證結構,如因果關系、并列關系、總分關系等;然后,創(chuàng)設具體的任務情境,要求學生以環(huán)保欄目記者的身份舉辦一個新聞發(fā)布會,說一說為什么要保護地球;最后,寫一篇保護地球的倡議書,表達出自己保護環(huán)境的觀點。這樣的情境任務,一舉兩得,將閱讀任務與習作任務有機結合,實現(xiàn)思辨閱讀與思辨表達之間的策略知識共享,將閱讀要素與單元習作聯(lián)結起來,有效地實現(xiàn)讀寫遷移的目標。這樣的讀寫融合活動,學生通過創(chuàng)新思維活動,實現(xiàn)雙向交流互動,使閱讀策略和寫作策略形成經(jīng)緯交織的共享策略知識體系,兩者相互關聯(lián),相互融通,彼此成就,協(xié)同發(fā)展。[5]

讀寫融合是思辨性閱讀與表達任務群言語建構的有效路徑。只有找準融合點,才能將思辨性閱讀中獲得的言語圖式和言語策略,與思辨寫作的策略知識有機地鏈接在一起,在具體的語言實踐中進行表達交際。它有效實現(xiàn)了經(jīng)緯交織的讀寫知識對接和言語表達遷移運用[6],有利于學生從語言輸入向語言輸出轉化,有利于學生從言語獲取向言語運用轉化。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部. 義務教育語文課程標準(2022版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 瑪麗安娜·沃爾夫.普魯斯特與烏賊[M].王惟芬,楊仕音,譯.北京:中國人民大學出版社,2012.

[3] 榮維東,唐玖江.讀寫融合的課程原理與實施方式[J].語文教學通訊,2021(25):38-41.

[4] 黃劍.思辨能力:思辨性閱讀與表達任務群設計的出發(fā)點與旨歸[J].中小學教材教學,2020(3):53-55.

[5] 顏琳.統(tǒng)編教材讀寫深度融合的實施策略[J].黑龍江教育(教育與教學),2021(3):66-67.

[6] 夏江萍.為更好地生活而學:讀寫融和的教學價值與策略探尋[J].語文教學通訊,2019(3):49-52.

(責編 韋 雄)

[基金項目]本文系福建省教育科學“十三五”規(guī)劃2020年度立項課題“‘和潤文化背景下的統(tǒng)編教材讀寫深度融合的研究”(課題批準號:FJJKXB20-1276)的研究成果。