基于學科大概念的單元復習課教學設計

萬雨喆

摘要:分析了基于大概念進行教學設計對落實學科核心素養培養的價值。義務教育化學課程標準為初中化學課程目標設計、評價標準設計提供依據。基于大概念理論構建知識網絡,提出基于大概念的單元復習課設計模式。以“認識化學變化”復習課為例,解析單元架構、重整知識網絡、進行評價與反思。

關鍵詞:大概念:單元設計;復習課;初中化學

文章編號:1008-0546( 2022 )09x-0068-04 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2022.09x.019

2018年,教育部發布了普通高中課程方案和學科課程標準,方案明確指出,以大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落實,達成立德樹人的教育目標。可見,學科大概念統領下的教學設計是落實學科核心素養的重要途徑。

一、大概念的含義與價值

大概念是一個具有復雜內涵的教育理念,它應當居于學科概念的核心位置,是能體現不同學科本質的基本觀念。“實驗探究是化學學習的重要方法”“物質的組成與結構決定物質的性質”“物質在一定條件下能相互轉化”“宏觀現象與微觀本質間的聯系”“分類法是研究物質的基本方法”等都是化學學科的核心大概念,是實驗觀、轉化觀、微粒觀、分類觀等化學基本觀念的具體描述。大概念具有培養學生終身能力、組建學科知識網絡、遷移情境問題應用的特征屬性。

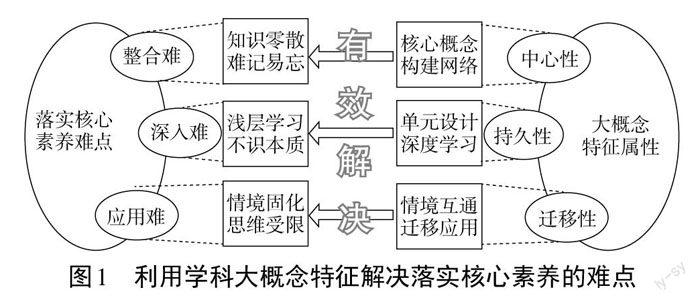

有學者研究指出,中學階段落實核心素養的難點有整合難、深入難、應用難等[1]。而利用大概念中心性、持久性、遷移性的特征屬性可以落實解決核心素養的難點(見圖1)。

二、基于大概念的課堂教學設計

學科核心素養是學科育人價值的集中體現,以核心素養培養為導向的課程設計必須明確核心素養內涵。參照《義務教育化學課程標準(2022版)》與《普通高中化學課程標準(2017版)》,初中化學教學主題應注重多維度選取課程內容,包括核心概念原理、思維方法、探究實踐和態度情意,這也是初中化學課程核心素養的培養方向,即化學觀念、科學思維、探究實踐、科學態度與責任。課程設計應以其為導向(見圖2)。

課堂教學是落實核心素養的根本手段。以落實核心素養為導向的課堂應當從創設真實情境出發,由情境引發問題,依問題開展活動,用活動承載知識,借課程培養素養,形成多維一體的課時框架(見圖3)。

大概念的融入,旨在通過學科知識網絡的構建,將原本割裂的不同課時關聯到一起,加強課時與課時的聯系,讓學科知識系統化、深入化、具有遷移性,全方位發展學生核心素養(見圖4)。基于大概念的單元復習設計,核心在于單元知識的解構與重組(見圖5)。

三、基于大概念的課堂教學設計案例

1.單元架構整理與知識重組

以滬教版九年級化學上冊第四單元“認識化學變化”為例,章節內容圍繞《義務教育化學課程標準》中的一級主題“物質的化學變化”。教學應緊密聯系生產、生活實際,使學生真切感受化學變化的發生、規律,形成“物質在一定條件下能相互轉化”等學科概念。

本章教材的內容和知識結構[2]如圖6所示:

從學科大概念出發對章節內容結構進行梳理可以發現,本章內容除了聯系生活外,還應從實驗出發,讓學生從條件觀、守恒觀、符號觀、實驗觀幾方面理解燃燒的條件、質量守恒定律的本質、化學方程式的書寫及應用等內容(見圖7)。

2.單元目標和評價

[單元學習目標]

1.通過常見物質的燃燒實驗,了解物質燃燒的條件、滅火的原理等知識,認識到物質發生反應需要一定的條件、反應是可以調控的。

2.通過不同類型的定量實驗,體會定量實驗對化學發展的重要作用,懂得化學反應的發生應遵循某些規律。

3.通過對大量實驗的描述,理解化學的學習和發展離不開符號的正確使用,能正確表示一個反應并掌握化學方程式的一些應用,如進行簡單計算等。

[單元評價標準]

“認識化學變化”單元評價標準見表1。

水平1是對學生學習的基本要求,是多數學生經過新授課后能達到的水平。水平2、3是對學生的進階要求,經過一節成功的復習課,多數學生應當能達到水平2,部分學生能達到水平3。

3.單元復習課設計

情境是課程結構的基礎,為結合燃燒知識與化學方程式內容,選擇丁烷作為情境線索。丁烷是一種在打火機、便攜氣罐中使用的氣體燃料。具有易液化、燃燒快、價格低、污染小等特點,在生活中使用廣泛。

圖8是以丁烷氣體為情境主線的“認識化學變化”單元復習教學設計。教學劃分為三個段落。首先以丁烷氣泡在手掌中燃燒的實驗引入,通過富有沖擊力的現象激發學生的學習熱情。學生們通過聯系生活中煤氣灶、打火機、火鍋氣罐等利用丁烷氣體的場景,初步推測丁烷的性質并設計收集丁烷氣體的方法,初步感性認識丁烷氣體。在此基礎上,引導學生基于質量守恒定律,從設計實驗方案定性驗證丁烷氣體的組成,到討論如何定量計算丁烷的化學式,達成對丁烷氣體的理性思考。最后,通過丁烷制冷與氟利昂的對比,讓學生從反應的微觀角度理解氟利昂制冷劑被棄用的原因,加深對反應微觀層面的理解。結合科學家對在海底熱液條件下CO2能反應生成丁烷等物質的研究,[3]帶領學生走進反應機理,分析、探索海底生命起源的世界。通過一系列問題,如:僅有CO:制備丁烷是否可行?不同催化劑條件下的產物為何不同?人工模擬海底環境反應,加入的原料質量比是多少?既體現了化學反應是可控的這一條件觀念,也為之后學生敲開有機物學習的大門打下基礎,更讓學生感受到化學學科探索世界本源的價值意義。

4.評測與反饋

根據單元學習目標和學習標準,從區分燃燒條件、理解質量守恒定律、學會簡單計算幾個考查角度設計了兩道中等難度的反饋練習。設計中注意賦予練習一定的情境內涵。

[反饋練習]

練習1.油畫促進了中國繪畫的多元化發展,鋅的氧化物是油畫常用顏料之一。

(1)我國古代將爐甘石(Zr-iC03)和木炭粉混合后,加熱到約800℃可得到鋅。主要化學反應如下:下列說法正確的是( )

A.X是CO,因為C發生了不完全燃燒

B.反應①是分解反應,反應②是置換反應

C.反應前后固體的質量不變

D.反應前后碳元素的化合價均發生變化

(2)長期放置的油畫色彩變暗,是因為生成了黑色的PbS。修復油畫的方法是用H2O2將PbS變為白色的PbSO4(另一產物為H2O),修夏油畫的化學方程式為____。

練習2.大氣污染的環境問題一直是科學家們研究關注的重要領域。

(1)燃油汽車發動機排出的氣體中含有CO和NO等,安裝催化轉化器可減少這些有害氣體的排放。CO和NO在經過催化轉化器時相互反應,如下圖所示,下列說法正確的是( )

A.該反應屬于置換反應

B.CO和NO按個數比1:1進行該反應

C.該反應中兩種生成物的質量比為11:7

D.安裝了催化轉化器的汽車,尾氣中不含CO和NO

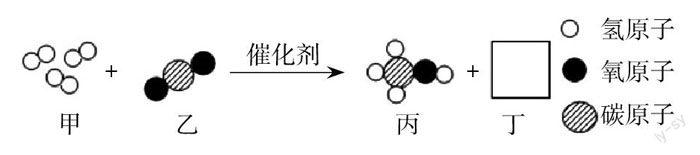

(2)_氧化碳會引起溫室效應等環境問題,二氧化碳的資源化利用是實現碳減排的重要途徑。某納米纖維催化劑可將二氧化碳轉化為液體燃料甲醇(CH30H),其微觀示意圖如下,

寫出該化學反應方程式:____。

對班級46人進行測評,從反饋結果看,練習1完成較好(65.2%的學生滿分),練習2情況一般(47.8%的同學有失分)。體現出如下問題:

①學生對化學反應的分類、化合價的判斷、反應條件的書寫、質量關系的簡單計算掌握較好。體現出良好的分類觀、條件觀、計算能力和一定的轉化觀、守恒觀。

②學生對化學反應的微觀理解不夠,在宏微結合解釋現象、根據圖形書寫方程式方面易受阻礙。體現出微粒觀、轉化觀、守恒觀的缺失,圖形分析、符號解讀等能力不足。

四、結語

復習課是階段教學的終點,也是下階段教學的起點,甚至是下學段教學的基礎。上好一節復習課的前提是教師對單元章節、階段內容的整體把控。基于大概念的知識網絡構建能有效幫助教師明確知識層級、把握知識關聯、梳理知識難點。

以往對學科大概念的教學研究實踐多關注單元整體設計,旨在從單元設計走向課時設計。[4]但單元整體設計把控難度大,要求高。建議教師可以嘗試從課時設計出發,以單元復習課為基礎,逆向設計大單元整體教學,做到單元設計與課時設計相互促進、相互完善。

參考文獻

[1]李剛,呂立杰,大概念課程設計:指向學科核心素養落實的課程架構[J].教育發展研究,2018,38(22):35-42.

[2] 王祖浩.化學九年級上冊教師教學指導書[M]. 2012.

[3]季福武,等,熱液條件下CO:和H:反應合成丁烷和戊烷[J].地球化學,2007,36(02):171-175.

[4]鐘啟泉,基于核心素養的課程發展:挑戰與課題[J].全球教育展望,2016,45(01):3-25.