以CDIO工程思維培養學生語文“閱讀能力”的教學探索

霍曉玲

【關鍵詞】CDIO工程思維,閱讀能力,探索

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課程標準”)指出,學生要“具有獨立閱讀的能力”“有較為豐富的積累和良好的語感,注重情感體驗,發展感受和理解能力”。“閱讀能力”已成為提升學生語文核心素養不可或缺的內容。由美國麻省理工學院、瑞典皇家工學院等共同提出的CDIO 工程思維為提升學生的“閱讀能力”提供了新的視角。CDIO 代表構思(Conceive)、設計(Design)、實現(Implement)和運作(Operate),它以生產物品的過程和系統的構思、設計、實現、運作的生命周期為教育理念載體,讓學生經歷“培養內容、課程體系、教學方法和評估改進”一體化的學習過程,從而指向“能力導向、目標導向、需求導向”的學習方式變革,實現學生閱讀知識從“點狀”到“體系”的結構序列,閱讀運用從“認知”到“元認知”的多維躍遷,閱讀方式從“積累”到“遷移”的層級進階。

一、構思:閱讀“聯結力”在“邏輯起點”上生發

1. 關照情感,激發閱讀興趣

根據學生個體的興趣以及發展的需求,評估學生的閱讀水平并且為他們設計小組活動,這樣可以不斷推動學生從各自的興趣點出發,并朝著制定的目標邁進。因此,教師可指導學生根據興趣自主制定閱讀書單,在班級小組內進行論證,然后提交老師。教師針對學生的身心發展特征,提出指導性的建議,形成個性化的書單。學生定期交流閱讀情況,并對自己的閱讀作簡單的評估。評估方式主要是打星或者簡要記錄閱讀心得、感悟,也可以將二者結合起來。

2. 多種方式開發閱讀內容

閱讀是個性化的行為,教師要引導學生放下手中的閱讀輔助資料,摒棄閱讀的成見和思考的惰性,激發學生的閱讀熱情,放手讓學生進行海量閱讀,完成初步的閱讀和思考。因此,讓學生自己選擇書目,是為了讓他們知道,養成閱讀的習慣是自己的事,不是老師、家長要他做的事。學生自主參與閱讀內容、閱讀評價的設計,可以讓學生沉浸到閱讀文本中,喚醒其閱讀熱情,提升其思維水平。

第一步:列一個閱讀清單。

第二步:制作一張打卡激勵表。每次閱讀后,就給小圖標涂上顏色。每個月結束后,看是否實現了預期的目標。實現目標后,給學生相應的獎勵。

第三步:制作閱讀記錄表。為了提高學生的理解能力,也為了監督學生是否進行了有效閱讀,在設計閱讀計劃的時候,有必要給學生制作一張閱讀記錄表。

第四步:完成閱讀反饋表。

3. 關聯經驗,選擇合適的閱讀方式

閱讀背景知識是指人腦有助于學習的心理儲備,是理解閱讀材料的首要條件。因此,閱讀過程要聯結學生原有的經驗,放手讓學生自主閱讀,充分激發他們已有的知識經驗。教師要為學生搭建探索性閱讀平臺,可以整本書閱讀為抓手,在獨立閱讀、合作閱讀、讀演結合、動態閱讀、練筆閱讀、個性表達等多種閱讀過程中,讓學生成為閱讀的“首要責任人”。通過思考、發現、探究和表達,提高獲取信息的能力、辨析力、想象力,提升閱讀能力和思維品質。

我們以六年級下冊第二單元《魯濱遜漂流記》的整本書閱讀為例來進行說明。這個單元介紹了幾部外國名著,我們以教材提供的內容為切入點,開展整本書閱讀活動。第一階段:每個學生自由閱讀,用自己的方式記錄閱讀過程。第二階段:小組合作,以魯濱遜的名義,根據自己的孤島生存經驗,寫一份《孤島求生指南》。第三階段:讀演結合。小組合作,選擇書中的部分章節或情節,編排課本劇,在班級中表演,并與同學交流。第四階段:圍繞主題開展讀書沙龍活動。可以設置如下問題:魯濱遜為什么要去歷險?一個人在一座孤島上怎樣生存下來?第五階段:獨立完成。以晚年魯濱遜的口吻,回顧自己傳奇的一生。

二、設計:閱讀“思辨力”在任務情境中提升

1. 評估機制:適應學生閱讀的需求

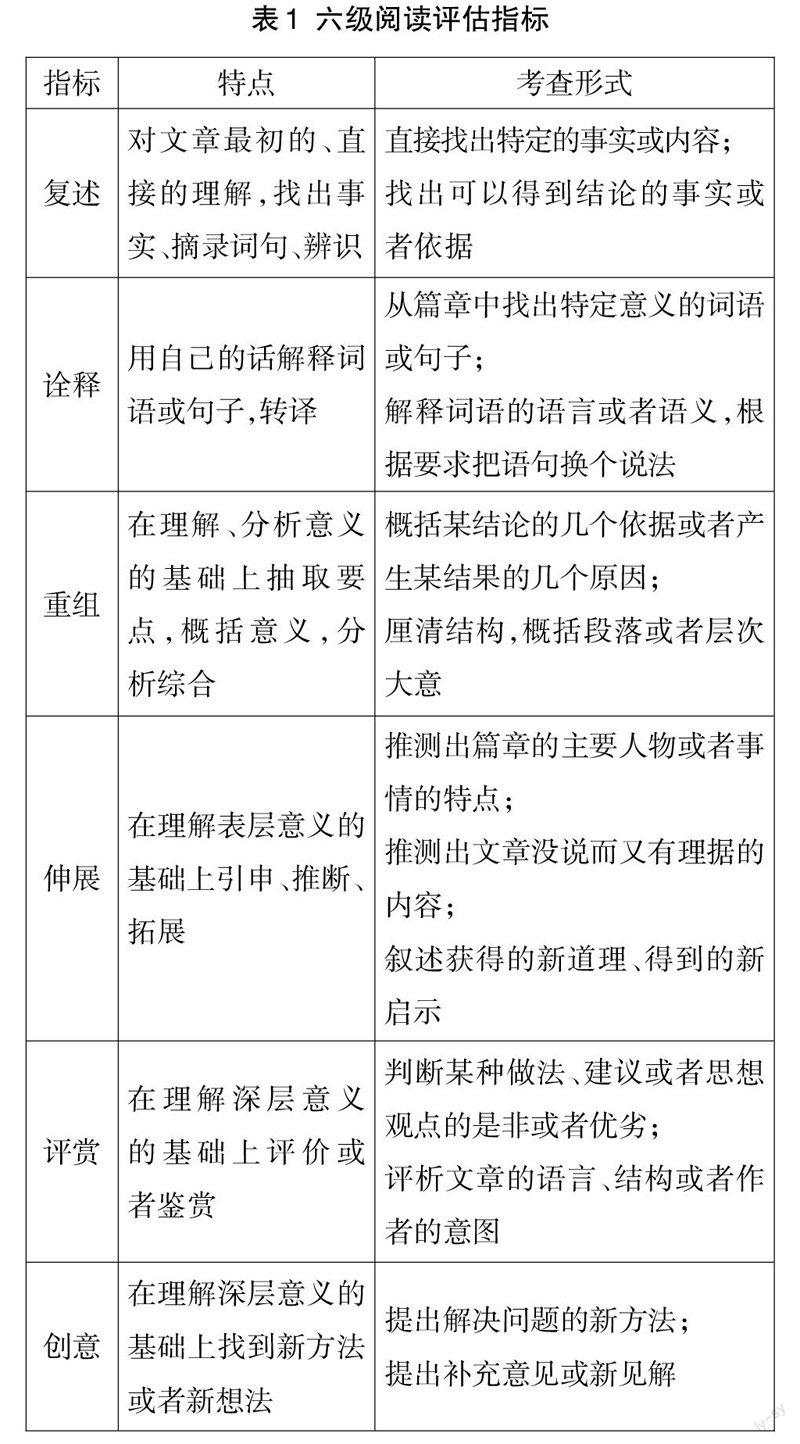

評估是教師進行閱讀教學的“指南針”,也是學生進步和學習的重要驅動力。清晰的目標、客觀而經常性的評估,可以讓學生成為學習生活的管理者和主導者。因此,我們引入了評估機制,通過開展復述、詮釋、重組等閱讀活動,了解學生的實際能力,促進學生閱讀能力的全面發展,從而有效地實現四個方面的評價:(1)根據文章所要表達的思想情感對遣詞造句作出評價;(2)根據文章所要表達的思想情感對文章的構思作出評價;(3)對文章所傳達的信息的意義作出評價;(4)產生與文章有關的、新穎獨特的、有意義的聯想與領悟。詳見表1。

2. 內外聯合:打造學生閱讀的雙向思維

閱讀是“吸收”的過程,從閱讀中可以感受他人的經驗,了解他人的心情。閱讀是從文章中獲取思想和學習語言的過程,是人們學習和認識世界的一種基本手段。閱讀是鏈接人與人、人與經典、人與世界的重要方式。內外聯合,尋找學生自我閱讀的資源通道,已成為當下閱讀教學不可或缺的部分。

我們以《爬樹之歌》整本書閱讀為例,教師通過設置九個閱讀步驟(拆書啦、小光的童年游戲、最愛翻花繩、傳統小游戲、小光的朋友圈、藤本老師、童年里的愛、日本文化研究、學校平面圖)形成整本書閱讀項目課程。教師可以根據書中的內容,結合學生的實際,打開閱讀通道,開展內外結合的閱讀活動,培養并發展學生的閱讀能力。

3. 多線聯動:照亮學生閱讀的結構體系

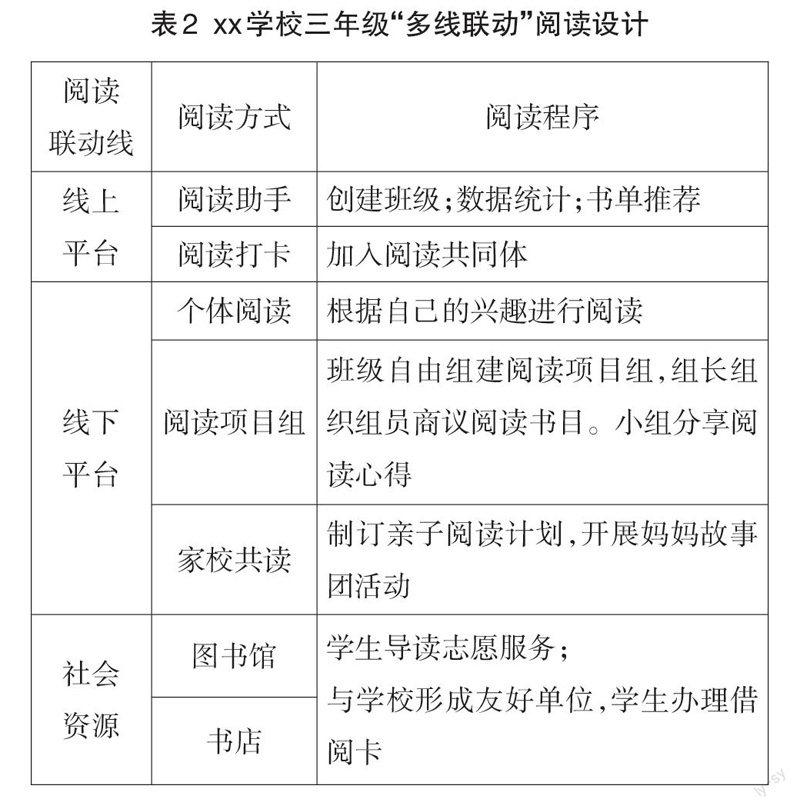

通過線上閱讀、線下閱讀、家校共讀,以及借用社會資源等多線并舉的閱讀活動,引導學生成為善于反思的閱讀者,指導學生深入地思考文章或閱讀材料的質量和深度,確保學生在閱讀過程中的主體地位(見表2)。

三、實現:閱讀“表達力”在“親歷言語”中建構

1. 建構學生語言

閱讀教學最終要實現語言的建構。教學時,必須關照學生的生活經驗和學習經驗,引導學生“從閱讀中學習”,讓學生盡可能將篇章的表達與已有的知識聯系起來,建立情境模型,促進語言建構的實現。學生的語言建構往往要從理解語言開始,理解語言大致要經歷解碼和解釋兩個層次。

解碼,即認字識詞,建立符號和語義的鏈接。比如,“你放在冰箱里的葡萄,我把它吃了”,理解這句話必須認識“冰箱”“葡萄”這些詞,以及生活中所指的事物,再進入“解釋”,理解語句和語篇的意義。從解釋的角度,可以將理解分為三種狀態。一是表層編碼:能夠理解語篇中的表層信息,能夠復述語篇中的文字和語句。二是篇章格局:對語篇的理解。三是情境模型:語篇的命題表征與讀者原有的知識結構和生活經驗相關聯,經推論而形成關于語篇內容的心理表征。如上述例子就有多種理解的可能:告知葡萄的去向;對其冒失行為表示道歉,借此增進彼此的情感;只是開一個玩笑。這些理解,在語境未確定的情況下都能說得通。

2. 發展學生思維

閱讀教學一定要給學生提供方法的支架,讓學生經歷語言的輸入與輸出過程,關注學生閱讀的兩條視線:一條是生理性的外部視線,即眼睛看到的事情;一條是心理性的內部視線,即大腦思考的事情。此外,還要抓住關鍵語句,做到兩個方面:一是如何找到語句和文本的關鍵處,二是對這些關鍵處如何進行深度加工。

以五年級下冊《刷子李》的教學為例,教師抓住“高超的技藝”這一內容,進行了“問題導向”的思辨性閱讀教學:除直接描寫刷子李技藝高超外,還可以運用什么方法?然后呈現文中的內容:“但這是傳說。人信也不會全信。行外的沒見過的不信,行內的生氣愣說不信。”教師抓住文章中的關鍵句,讓學生反復朗讀,從而體驗語言文字的精妙之處,再抓住關鍵詞,創設學習思辨的情境,引導學生辯證地思考及有理有據地表達自己的觀點,讓其思維不斷向深層次發展。

3. 培養學生審美力

新課程標準明確提出構建素養型語文課程目標,其中兩大核心素養就是語言運用和審美創造。如何實現這兩大核心素養呢?一是在已有的經驗上建構。緊扣文本,設計開放性話題,讓學生聯結自己的經驗自主提問和探究,促進學生發現美、感悟美、理解美。二是在要學習的內容上建構。在教師的指導下進行“指向美的主題立意的探究”“指向美的人物品質的探究”“指向美的寫作手法的探究”等。以五年級上冊的《四季之美》為例,呈現如下教學片段:

師:請大家翻開課本,用自己喜歡的方式讀一讀第三小節,思考:作者描繪了秋天黃昏時的哪些景物?

師:倘若你現在肩扛一部攝像機,請你說說:你捕捉到了哪些景物?它們為什么吸引了你?

生:歸鴉和大雁。文章運用擬人的手法,生動形象地寫出了它們在黃昏時飛行的姿態。

生:夕陽下的飛鳥。

師:巴金《鳥的天堂》一文里面也有對飛鳥的描寫。讀一讀,對比一下,有哪些不同?可以結合老師提供的有關兩位作者的資料想一想,這兩個片段有何相通之處。看出來了嗎?(都寫了飛鳥的動態美)你們看,都是寫飛鳥,但是一開始都不直接寫,為什么?

……

在教學過程中,教師引導學生通過感悟、對比、表達等方式體會文章的語言美、意境美,再通過“問題串”的方式,讓學生在思辨的過程中加深對文章的理解。這樣,學生的語文素養就在語言實踐活動中自然而然地得到提升了。

四、運作:閱讀“推測力”在“縱橫貫通”中聚合

1.分析預判:由內隱到外顯

閱讀教學不僅訓練學生的概括能力和提取信息的能力,還要培養學生的推理判斷等能力。教學時,教師在引導學生進行推測的時候,要激活其原有的生活經驗,將文本內容與自己的生活經驗結合起來,根據文本提供的線索,想一想后面會發生什么事情,再對照文本看一看與自己的推測是否一致。這樣可以激發學生的閱讀興趣,調動學生的積極性。以三年級上冊《總也倒不了的老屋》為例,呈現如下教學片段:

師(出示老屋圖片):同學們仔細觀察,這間老屋已經活了一百多歲了,你們猜一猜它會不會倒下呢?理由是什么?

生:會倒。因為生活中一百多歲的房子多數是會倒塌的。

生:會倒。老屋看起來沒有人住,也沒有人管理。

生:會倒。所有的東西都不會一直存在的。

生:不會倒。可以對老屋進行不斷地加固。

師:這間一百多歲的老屋最后怎樣了呢?就讓我們一起去看一看吧!

教師以提問的方式引導學生推測文本內容,一方面可以使學生原有的生活經驗被激活;另一方面還可以激發學生的閱讀期待,提升學生分析預判的能力,讓學生的思維從內隱走向外顯。

2.系統推測:從文本認知到具身學習

閱讀推測力的培養要讓學生經歷具身學習的過程,要讓學生用語言把文本理解的成果呈現出來,其閱讀推測力才會增強。推測的最終目標是激發學生的閱讀興趣,讓學生感受閱讀的快樂,實現高階思維能力的提升。讓學生在閱讀過程中推測下文,逐漸形成自覺運用預測策略的能力,從而提高學生的閱讀水平。以三年級上冊《不會叫的狗》為例,呈現如下教學片段:師:大家可以一邊讀一邊進行推測,順著故事情節看看可以提出哪些問題?并嘗試著把問題寫出來。

生:這是一只怎樣的小狗?

(學生回答列舉:是一只不會叫,孤零零的小狗;是一只有自尊心、可憐的小狗;是一只被其他動物排擠、受委屈的小狗)生:課文為小狗設計了三種結局,哪一種更為合理呢?

(學生回答列舉:第二種結局更合理,因為現在狗是人類的好朋友,它一定遇到人類了;第三種結局更合理,因為我們身邊沒有發現不會叫的狗,會叫是狗的本能,同伴幫助了它正確地叫……)質疑的過程,是學生運用學到的預測策略對文本進行思考、分析與判斷的過程。這個過程也是學生探究思考、歸類分析、尋求證據的體驗過程。只要教師耐心等待,給學生充足的時間,他們終會找到自己認為最合理的故事結局,并能說出理由。學生的推測閱讀也就從文本認知走向了具身學習。