精準扶貧背景下區域特色農產品網絡營銷策略研究

何子華 觀曉梅 李丹丹 江振豪 楊燕紅

摘要:本研究基于精準扶貧思想和時代背景下網絡營銷的發展,利用問卷調查法對廣東粵西北貧困地區特色農產品作出營銷調查及消費者行為調查,結果顯示粵西北地區網絡營銷的主要問題包括基礎設施落后、貧困戶自身意識不強、網絡營銷人才匱乏等三大方面。最后根據該地區扶貧發展存在的問題提出建議。本文建議通過加強對農戶的營銷培訓、完善基礎設施、高度結合電商扶貧等方面來確保粵西北貧困地區扶貧工作的順利進行。

關鍵詞:網絡營銷;特色農產品;精準扶貧

1選題背景

2013年11月,國家主席習近平在湖南湘西花垣縣十八洞村考察時提出了精準扶貧。該思想是基于近年來中國不少地方的粗放式扶貧、沒有考慮扶貧對象的切實生活需要所提出,是全面建成小康社會,實現中華民族偉大“中國夢”的重要保障。

隨著互聯網和物聯網的高速發展,關于區域特色農產品的網絡營銷策略也在不斷完善,但我國對該研究起步較晚,如今越來越多的本領域學者對特色農產品的互聯網營銷策略和模式進行研究并致力于探索出更好的策略和模式。本課題研究基于此基礎,旨在為貧困地區特色農產品的互聯網營銷提供更多的理論參考。

本課題研究有利于解決廣東粵西北貧困地區特色農產品的銷售問題,為該地區打贏脫貧攻堅戰提供策略,有助于決戰決勝脫貧攻堅。同時,對區域特色農產品網絡營銷策略進行研究,本研究嘗試總結出在精準扶貧背景和互聯網環境下適合特色農產品的營銷策略,為相關地方提供參考,使其特色農產品在市場中發揮更大的社會和經濟效益。

2文獻綜述

有關“農產品互聯網營銷模式”的研究文獻在中國知網搜索共計有374篇,這些文獻可以分為兩類:

第一類,農產品傳統營銷模式向網絡營銷模式轉變的研究。丁敏(2019)的研究發現,若利用網絡推廣農產品,可提高農產品的曝光率,當農產品的信息被民眾了解和知悉,就可以提高其銷售數量,農民也可從農產品的銷量和消費者的反饋中得到總結和經驗,抓住商機,增加經濟效益。

第二類,農產品網絡營銷模式現狀和創新的研究。典型文獻如劉會霞(2019)證實了個性化定制以及互聯網眾籌兩種營銷模式相結合有利于農產品發展。吳平(2018)的研究發現一些農產品企業對于互聯網銷售缺乏足夠的認識,農產品信息網絡的覆蓋范圍較小,部分農產品缺乏足夠的品牌影響力,高素質農產品電子商務人才匱乏。從以上文獻可知網絡營銷對于互聯網時代的特色農產品的銷售意義重大,但是在知網尚未發現針對粵西北貧困地區特色農產品網絡營銷的文獻。本課題將基于我國目前的互聯網環境和打贏脫貧攻堅戰的要求,對廣東省粵西北特色農產品的互聯網營銷策略進行研究,旨在為廣東省粵西北貧困地區特色農產品在互聯網環境下提供更多的策略,幫助當地脫貧,為實現全面小康助力。

3廣東粵西北貧困地區和特色農產品發展現狀

3.1廣東粵西北貧困地區范圍

依據廣東省人民政府文件,茂名、陽江和湛江隸屬于粵西,梅州、韶關、清遠、河源和云浮市隸屬于粵北。從廣東省扶貧信息網獲取的《全省2277個相對貧困村名單及聯系方式》可知,粵西北各市粵西北各市均有貧困地區。我們選了部分具有特色農產品的貧困地區做研究。

3.2廣東粵西北地區特色農產品發展現狀

廣東地處華南,粵西北地區受海洋暖濕氣流和季風影響,光水熱資源豐富,適合農作物生長。冬季受西伯利亞寒潮影響,對山區農作物有所打擊。但總體來說,廣東粵西北地區的地理位置和氣候條件較為優越,為農業發展打下了良好基礎。

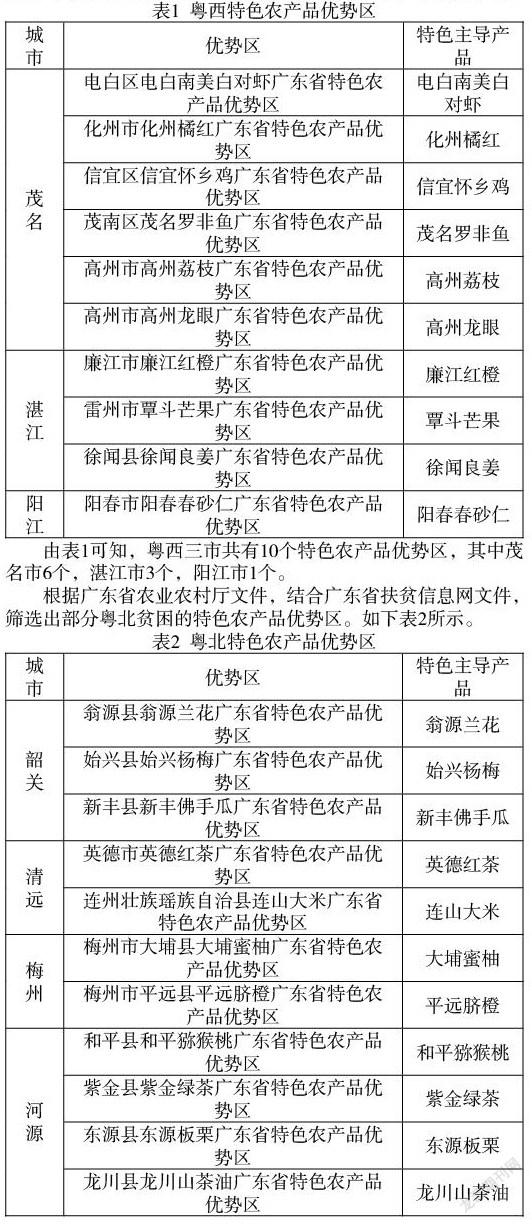

根據廣東省農業農村廳文件,結合廣東省扶貧信息網文件,篩選出部分粵西貧困地區的特色農產品優勢區。如下表1所示。

由表1可知,粵西三市共有10個特色農產品優勢區,其中茂名市6個,湛江市3個,陽江市1個。

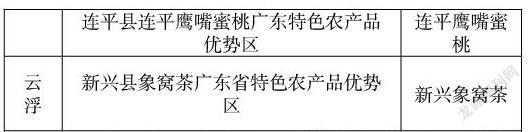

根據廣東省農業農村廳文件,結合廣東省扶貧信息網文件,篩選出部分粵北貧困的特色農產品優勢區。如下表2所示。

由表2可知,粵北五市共有13個特色農產品優勢區,其中韶關市3個,清遠市2個,梅州市2個,河源市5個,云浮市1個。

結合以上表格可知,粵西北的優勢特色農產品種類豐富,且被認定為廣東省特色農產品優勢區,有很大的發展前景。

粵西北農產品種類豐富,優勢區的劃分使其被更多人熟知。如,粵北清遠市有七種名特優新農產品被納入“全國名特優新農產品”名錄;此外,始興楊梅、新豐佛手瓜、龍川山茶油、茂名羅非魚、化州橘紅等特色農產品在第十七屆中國國際農產品交易會上獲得了“國際號”榮譽。這些特色農產品在全國范圍內年產量大,促進了廣東特色農產品的發展。

存在的問題在于,粵西北地區屬省內欠發達地區,經濟落后,特色農產品營銷未成熟:廣東農業尚未形成成熟體系,鄉村旅游、休閑農業、農產品加工、物流和電子商務等新興產業發展不足。粵西北地區的一些特色農產品的營銷主體仍以農民或中小企業為主,這類人群對營銷方式和理論的認識不足,較依賴傳統的農產品交易方式。

3.3廣東省互聯網發展現狀

隨著互聯網和大數據等技術的發展,促進了營銷方式的改變。但如何在廣東粵西北貧困地區特色農產品營銷中應用互聯網技術,還需要研究。同時互聯網環境下廣東粵西北貧困地區特色農產品的營銷剛起步,需更多的摸索。

我國互聯網起步較晚,但因經濟發展迅速,互聯網在我國一直處于高速發展狀態。廣東省作為全國經濟大省,信息技術發達,互聯網發展迅速。據統計,2016年廣東省移動互聯網用戶數為11518.43萬戶;2017年為14160.35萬戶;2018年為14106.94萬戶。總的來說,廣東省互聯網使用率極高。

但數據顯示2016年廣東省寬帶用戶總數為2779.4萬戶;2017年為3246.8萬戶;2018年為3597.8萬戶。可見,農村寬帶用戶數量自2016年起逐年增長,但相對城市寬帶用戶增速較慢。

雖然廣東省互聯網發展迅速,但粵西北貧困地區的特色農產品的網絡營銷的狀況仍不太理想,主要在于廣東省地區發展不均衡。綜上所述,廣東省因優越的氣候和地理環境,造就了粵西北地區特色農產品的發展。但因受網絡條件等其他因素制約,粵西北當地的特色農產品網絡營銷發展較差。因此,本課題將對粵西北貧困地區特色農產品的互聯網營銷策略進行研究,旨在為廣東省粵西北貧困地區特色農產品在互聯網環境下提供更多策略,提高當地收益。

4問卷設計與結論

4.1問卷設計

為進一步了解粵西北貧困地區特色農產品的營銷現狀,團隊設計了兩個調查問卷,分別為《粵西北特色農產品營銷消費者行為調研問卷》(下文統稱問卷一)和《粵西北地區特色農產品營銷現狀調研問卷》(下文統稱問卷二)。兩份問卷數據應用Excel進行相關性分析。

問卷一中1-3題為基礎信息部分,4-30題基于SIPS模型設計:4-10題為Sympathize共鳴;11-17題為Identify確認;18-26題為Participate參與;27-30題為Share分享。

問卷二中1-4題為基礎信息部分,5題為特色農產品共鳴,6-8題為營銷種類、渠道及方式,9-10題為推廣方式,11-14題為營銷現狀,15-16題為政策支持,17為營銷建議。

4.2調研對象及調查方法

問卷一調查對象為廣東省內有網購經歷的消費者,問卷二調查對象為粵西北地區特定人群,如農民、農產品批發商、駐村干部等。調查方法主要為文獻分析法和問卷調查法,分析影響特色農產品網絡營銷的各大因素并進行研究。

4.3互聯網環境下廣東特色農產品消費者行為調研結論

1)特色農產品知名度低,消費者認知度低

問卷一數據顯示,有72.9%的消費者對粵西北特色農產品的認知度為聽說過但不了解。可見,商家對自身特色農產品品牌的建設力度不夠,沒有給消費者提供了解品牌的渠道,產品沒有得到宣傳,導致消費者認知度低。

2)企業對特色農產品的網絡宣傳力度不夠

數據顯示,64.41%消費者目前了解特色農產品的渠道主要為親朋好友推薦。他們更期待多渠道了解,如電子商務平臺(65.85%),社交媒體(64.41%),一般廣告(50.43%)和電視節目(48.7%)。另外,91.2%的消費者擔心在網絡購買特色農產品收到的實際產品會與廣告不符,說明商家未能充分利用互聯網宣傳品牌及打造自身品牌優勢,未能給予消費者信心。

3)特色農產品銷售及售后方面需要改善

質量是根本,產品質量直接影響消費者購買欲望。數據顯示,過半數消費者希望提高產品質量及其售后服務。這說明商家要提升產品品質及建立完善的售后系統,提供讓消費者滿意的商品和服務。

4.4廣東粵西北地區特色農產品營銷現狀調研

1)特色農產品營銷方式滯后

數據顯示,粵西北貧困地區農戶營銷方式多樣,但多數人仍舊使用傳統銷售方式。如61.72%的農戶選擇自行到城鄉農貿市場銷售產品,相比之下,較少人使用電子商務平臺和新媒體平臺等新興互聯網平臺銷售產品。這說明該地區農戶不熟悉互聯網平臺銷售,其銷售方式滯后。

2)特色農產品推廣力度較小

數據顯示,該地區農戶推廣頻率較低,33.67%的農戶從來不推廣,44.09%的農戶很少進行推廣。推廣力度小會導致特色農產品知名度及消費者認知度低,對其銷售有較差影響。

3)特色農產品銷售狀況不穩定

數據顯示,大多數農戶認為自己的產品質量優(54.51%)、服務好(51.1%),且27.66%的農戶認為自己銷售現狀一直挺好。調查數據顯示的是農戶的主觀思想,但結合問卷一來看,農戶的產品、服務等并未滿足消費者需求。此外,多數農戶指出銷售存在產品知名度小(44.69%)、市場競爭大(42.28%)、推廣渠道少(32.67%)等困難。可見,粵西北貧困地區特色農產品雖是區域特有產品,但缺少推廣渠道及完整的銷售鏈,未能很好打響品牌,影響銷售狀況。

4)政府對于特色農產品銷售的支持力度仍需加強

數據顯示,大多數被調查者表明政府提供了支持,如資金、技術、人才及設備。但少部分人反映未得到支持,甚至指出政府提供的幫助只有少部分人享有。此外21.84%的農戶認為政府政策對特色農戶銷售的影響程度非常好,40.88%的農戶認為一般。這說明政府支持要擴大覆蓋范圍且力度仍需加大。

4.5問卷結論

本次調研主要研究廣東粵西北貧困地區特色農產品的消費者行為及營銷現狀,從特色農產品的種類、銷售情況、消費者的熟悉程度等多角度切入,探討特色農產品在互聯網背景下的銷售模式,并為其營銷提供策略和建議。但本次研究也存在局限性,如被調查人員不都具有專業性、調查樣本相對局限、問卷問題設計的不夠嚴絲合縫等,這些都需要后期進行深入調研再來改進。

5精準扶貧背景下區域特色農產品網絡營銷策略

5.1從農民角度

5.1.1提高個人意識

在大數據時代,信息就是資源,就是財富。但由于物質條件及自身思想覺悟不夠,粵西北貧困地區農戶缺乏信息意識,不懂得收集并依靠信息來銷售產品。他們仍依賴傳統的銷售方式,對新時代下網絡平臺的學習及適應能力較弱:使用傳統銷售方式的農戶仍占較大比例,如61.72%的農戶選擇自行到城鄉農貿市場銷售產品。使用互聯網平臺銷售的農戶則較少,如通過電子商務平臺銷售的農戶僅占31.46%。可見,提高農民個人的創新和改革意識對于粵西北貧困地區打贏脫貧攻堅戰有不可估量的作用。

5.1.2充分利用互聯網平臺

近年來,電商平臺及短視頻平臺的興起給農戶提供了很多便捷的宣傳及銷售渠道,而直播帶貨更是廣受歡迎。綜合兩份問卷數據可知,粵西北貧困地區特色農產品的宣傳度較低,不被人們熟知。政府可以組織或出資聘請新媒體企業給村干部及農民培訓,教駐村干部和農民如何利用互聯網平臺宣傳及推廣自身產品。如短視頻運營,直播帶貨等新興營銷方式都需要政府提供渠道為農民進行培訓。粵西北貧困地區農戶可以根據自己產品的特色進行市場細分,找準適合自己的平臺,將自己的產品進行包裝,拍攝真實的農產品上傳平臺,讓消費者更加直觀地了解農產品。

5.1.3打造自身品牌

從地理位置看,粵西地區多平原,地勢低平,適合養殖水產品、家禽等;粵北地區多山地和高丘陵,地勢較崎嶇復雜,適合種植茶樹、果樹等農產品。從氣候來看,粵西北地區受海洋暖濕氣流和季風影響,降水豐沛,光水熱資源豐富,適合種植喜濕潤環境植物,如良姜;也適合種植熱帶、亞熱帶植物,如芒果、龍眼、荔枝。結合粵西北貧困地區實際情況,農戶可按照區域劃分,如一鎮一品、一區一品,團結各村成立專業合作社,把特色農產品做精做強,打好區域品牌。

5.1.4積極參與“新農創”活動

消費扶貧進社區是新農創活動的形式之一,農戶應抓住機遇,積極參與此類活動,把自己的產品帶到更多消費者面前。還可以嘗試線下試吃、線上接單的模式,在參與活動時要將自己的聯系方式留給消費者,方便消費者回購。例如“新農創·恒益農”消費扶貧進社區系列活動走進天河區前進街、天河南街。來自省內外十多個貧困地區的鄉土好物出現在了都市居民視野中,可見,新農創活動對于帶動互聯網營銷、推動特色農產品營銷有重要作用。

5.2從企業的角度

5.2.1企業要加大對農戶的扶持力度

企業應建立完善的產品保障機制,重視并提高對網絡營銷平臺的應用率,加大對農民的扶持力度。此外,“五里不同風,十里不同俗。”粵西北貧困地區農戶可利用農產品生產具有很強的特殊性,打造特色農產品產業園,利用產業園的銷售鏈與其他知名品牌合作,推出特色農產品聯名款。粵西北貧困地區特色農產品企業可以在一些大型節假日與其他知名品牌推出限量聯名款,利用知名品牌的影響力帶動特色農產品的銷量和提高知名度,讓更多的消費者相信特色農產品的質量。

5.2.2物流公司要加強與農戶之間的合作

粵西北貧困地區農戶基數大,特色農產品數量多。物流公司與特色農產品農戶達成合作可以增加自身的訂單量及服務量,為更多客戶提供服務,提升自身的知名度。此外,對于農民來說也可以降低自身的運輸成本。由問卷一數據結果可知,粵西北貧困地區特色農產品的消費者收入較低,因此產品運輸成本的降低也有利于產品的銷售。當地政府和駐村干部要積極聯系物流公司與農民達成銷售合作,形成利益共同體。

5.3從政府角度

5.3.1加強基礎設施建設

互聯網時代下,寬帶網絡是國家戰略性公共基礎設施,它可以壯大信息消費、拉動有效投資,促進新型工業化、信息化、城鎮化和農村現代化同步發展,降低創業成本,為打造大眾創業、和增加公共產品、公共服務“雙引擎”,推動“互聯網+”發展提供有力支撐,對于穩增長、促改革、調結構、惠民生具有重要意義。粵西北貧困地區基礎設施不完善,政府應出資完善硬件設施,這才能更好地打好脫貧攻堅戰。

5.3.2加強對貧困地區農民的知識普及和技能培訓

問卷二《粵西北貧困地區特色農產品營銷現狀》數據顯示,被調查地村民、農民的年齡段分布為20-29歲(33.87%),30-39歲(25.25%),40歲及以上(17.23%)。由此可見,即便目前貧困地區的村民對互聯網并不熟悉,但20-39歲年齡層所占比例較大,且年輕一代學習能力較強,對于開展知識普及及技能培訓是有極大幫助的。在精準扶貧背景下,政府應當加大人才輸送力度,對貧困地區村民開展系統化培訓,讓他們更了解自身產品的優缺點,并更好地結合當地實際,因地制宜,讓他們接觸新時代的新平臺,對市場的走向有更好地了解,以期獲得利益最大化,為脫貧攻堅戰助力。

6結束語

由于調查時間及科研能力的限制,本調查仍客觀存在一些不足:調查樣本相對局限。本次調查雖然采取了線下和線上結合調查的方式,但由于疫情關系,線下調查只能通過郵寄紙質問卷和在學校附近開展,無法做到所有市縣均勻覆蓋。線上調查主要通過微信等形式,未能覆蓋到更大范圍。問卷二派發各個貧困市縣的樣本量不夠均勻。調查方式不夠深入。受新冠疫情的影響,未能進行實地考察,未能深入了解各地實情,根據不同的情況做出不同的策略。

如今,雖然國內對特色農產品營銷方式的研究頗多,但是以互聯網為背景下的農產品營銷模式研究較少,而且我國疆土幅員遼闊,各個地區的自身特點都有所不同,而針對廣東粵西北貧困地區的此類研究較少。本文嘗試對廣東粵西北貧困地區特色農產品營銷進行研究,但是論文依然存在不足之處。希望今后可以繼續對此項目進行研究,運用更多的研究方式與不同的思考維度對不同地區的特色農產品網絡營銷進行研究,為相關地方提供參考,使其找到農產品最為適合的銷售渠道及方式,使其特色農產品在市場中發揮更大的經濟效益,以助力農民脫貧致富,提高人民的生活水平,彰顯國家相關政策的優勢。

參考文獻:

[1]王亮.產品營銷的文獻綜述及啟示[J].哈爾濱商業大學學報:會科學版,2011,(03):106~111.

[2]李崇光,李春成.對發展“本土化”農產品營銷學的幾點思考[J].中國流通經濟,2011,(02):48.

[3]丁敏.互聯網背景下農產品營銷模式創新與發展研究[J].農村經濟與科技,2019,30(17):159-160.

[4]劉會霞.互聯網下辛集市果品類農產品的營銷模式研究[D].河北:河北地質大學,2019.

[5]吳平.“互聯網+”時代我國農產品營銷模式創新研究[J].知識經濟,2018(13):68-69.

[6]廖紫晗.我國農民公民意識問題及培育研究[D].荊州:長江大學,2018:1.

[7]王婷.泗水縣農村電子商務扶貧問題及對策研究[D].西安:西安理工大學,2020:8.

[8]張國鑫.菏澤市“一村一品”發展研究[D].石家莊,河北科技大學,2017:5.

作者簡介:何子華(2000-),女,廣東清遠人,廣東輕工職業技術學院學生。

基金項目:2020年度廣東輕工職業技術學院大學生科研項目。