中華優秀傳統文化在小學道德與法治教學中的應用策略

劉鵬偉 劉冬梅

摘要:中華傳統文化是中華民族的根和魂,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉。小學階段,就是對其進行價值理想、世界觀、人生觀養成的重要時段。所以,在道德與法治教學實踐過程中融合中華優秀傳統文化,對于培養青少年做堂堂正正的中國人有著重要意義。本文著重研究小學道德與法治教學中融入中華優秀傳統文化的重要性,同時在教師、課程等方面為學校道德與法治教學提出了參考性的指導意見。

關鍵詞:中華優秀傳統文化;道德與法治;教學

引言

中國優秀傳統文化一直以來都是中國教育研究工作事業的發展重心,2017年1月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,首次將中華優秀文化的傳承與發展作為一項重要內容,明確提出要圍繞立德樹人的根本任務,將中華優秀文化全面納入思想道德、文化知識、藝術、體育、社會實踐等各個方面[1],2021年初,教育部發布了《中華傳統文化進中小學課程教材指南》,(以下簡稱《指南》),指出以“語文、歷史、道德與法治(思想政治)三科為主”,在全國中小學全面推進中華優秀傳統文化教育[2]。另外,2022年新修訂的《道德與法治》課程標準(以下簡稱《課標》)中專門在總目標和課程內容中強調了傳統文化的重要性,教育學生了解中華傳統文化和革命文化,汲取黨史、新中國史等作為課程標準的總目標。說明小學道德與法治課程可以作為傳播中華優秀傳統文化的主要載體,教師在課堂實踐的過程中,應當重視其重要意義,注重教學過程中的融入[3]。

一、中華優秀傳統文化融入到小學道德與法治教學中的現實意義

中華優秀的傳統文化,是中華民族最為深厚的精神追求,是中華民族特有的精神文化符號,是中國人特有的思想方法,是中華民族五千多年來,代代相傳的文化。將傳統文化與小學道德與法治教學結合起來,可以在教學實踐中,引導和引領廣大中小學生熱愛中國共產黨,熱愛祖國,理解中華優秀傳統文化和黨的光榮革命傳統,這對增強中國特色社會主義理論、制度、文化自信具有重要的現實意義。

(一)有利于培育小學生的社會主義核心價值觀

小學生可塑性較強,小學素質教育階段正是對其進行價值理念、世界觀、人生觀養成的重要時刻,是培養和踐行社會主義核心價值觀的關鍵時期。小學階段,學生辨別是非的能力較弱,很容易受到不良風氣的影響。因此,在小學道德與法治教學過程中,融合優秀傳統文化教育,可以在完整的歷史文化脈絡中涵養當代中國少年兒童的良好品德。

(二)有利于小學生創新精神和能力的培養

創新是指人們在人類物質和精神文明等領域對落后的思想、事物進行淘汰,從而創造先進的、有價值的、新穎的思想和事物的活動過程。小學階段是一個人發展的最基本階段,更是一個少年兒童創新意識和創新能力萌芽的黃金時期。中國傳統文化的傳授不僅可以提高小學生的社會人文素養,而且有助于培養小學生創新精神和創新能力。學生在學習知識的過程中,可以根據自己已有的知識經驗,對現有的知識產生質疑,從而促使學生去尋找證據來驗證自己的疑惑。例如,在講授《我們當地的風俗》這一課時的“閱讀角”部分時,大部分學生只知道“十二生肖”有哪些,但不知道它們的由來。教師可以引導學生提出疑問,并將此作為課后拓展作業,學生利用課后時間自己去查閱資料,整理資料,在整個的過程中,學生的創新能力也不斷得到培養。

(三)有助于小學道德與法治教師綜合素質的提升

《課標》指出,小學道德與法治課程以學生的生活為基礎,注重學生生活的價值,課程必須貼近學生的生活,讓他們從自己的世界出發,用自己的眼睛觀察社會。小學道德與法治教師需要追求有效的品德教育,教學要立足在學生生活的基礎上。優秀傳統文化融入到教學中,教師就不能僅僅局限于理論知識的講解,而需要從學生的角度出發,用生動有趣的方式將知識傳授給學生。因此道德與法治課堂更需要具備有著淵博的專業知識、扎實的基本技能的專業型教師,這就需要教師在提高自身專業文化知識的同時,注重加強對其他學科的了解和學習,在一定程度上,教師的綜合素質也得到了有效提升。

二、中華優秀傳統文化在小學道德與法治教學中的現狀剖析

(一)學校沒有足夠重視道德與法治的教學

筆者通過與小學教師的訪談發現,目前來看,小學道德與法治課實際上是被邊緣化的。一方面,學校沒有重視該課程,往往會安排其他學科的教師來教授該課程,在其固定思維的影響下,道德與法治被理所當然地當成一門不重要的課程。調查發現,該課程的教師一般是由其他學科的任課教師兼職的,所以教師的教學重心往往會放在自己的主要科目上。而對于道德與法治這門學科來說,在教學時只要達到教學指標,完成考試任務即可,對于是否實現教學目標,教師沒有給予過多的思考。中華優秀傳統文化作為重要的教學內容,需要教師精心鉆研,去分析傳統文化融入到教學中的意義,以及如何將其用學生最能夠接受,最容易掌握的方式呈現出來,最終達到對傳統文化的有效學習。目前由于兼職教師將更多研究精力放在自己的學科上,加之本身就對傳統文化了解甚微,對其內容也理解得不夠透徹,更沒有足夠的精力去搜集相關的資料呈現給學生,所以中華優秀傳統文化從始至終沒有很好地融入到教學中去。

(二)缺乏對口專業的師資隊伍

筆者發現在目前的小學中,道德與法治的教師大多不是思政學科或學科教學(思政)等相關專業畢業,并未經過系統知識與教學技能的學習;也有教師沒有經過專業的道德與法治教學的培訓,導致他們對該科目的育人價值沒有明確的認識,在講解傳統文化的時候,則容易上成一堂口語交際課、閱讀課等,整個課程就會從原本的情感態度價值觀學習演變成工具性的學習。

三、中華優秀傳統文化在小學道德與法治教學中的應用策略

(一)培育專業師資力量,有效滲透優秀傳統文化

我們經常說,專業的事情要交給專業的人去做。對于教學來說,亦如此。學校選聘專業的教師承擔學校的主要教學工作,為的就是讓專業的人做專業的事情,加強學校專業師資力量對于學校的發展、小學道德與法治學科的發展以及小學德育的發展至關重要。從宏觀上來看,教育部門、各小學要擴大對小學德育教師的招聘力度,讓更多的專業教師進入到小學,以更加專業的視角去教授該課程;從中觀角度來說,高等院校應該開設德育專業,招收德育方向的師范生,從專業層面去培養專業的人才;從微觀角度來說,教師必須有優化的知識結構,掌握教育學、心理學以及一般的文化知識。中華優秀傳統文化涵蓋了方方面面,教師只有花時間認真鉆研優秀傳統文化,認真鉆研教材中的相關部分,才會在德育課堂中有效滲透優秀傳統文化。

(二)優化課堂教學,利用好“課前”、“課中”和“課后”

1.課前延伸,搜集“鮮活”資源

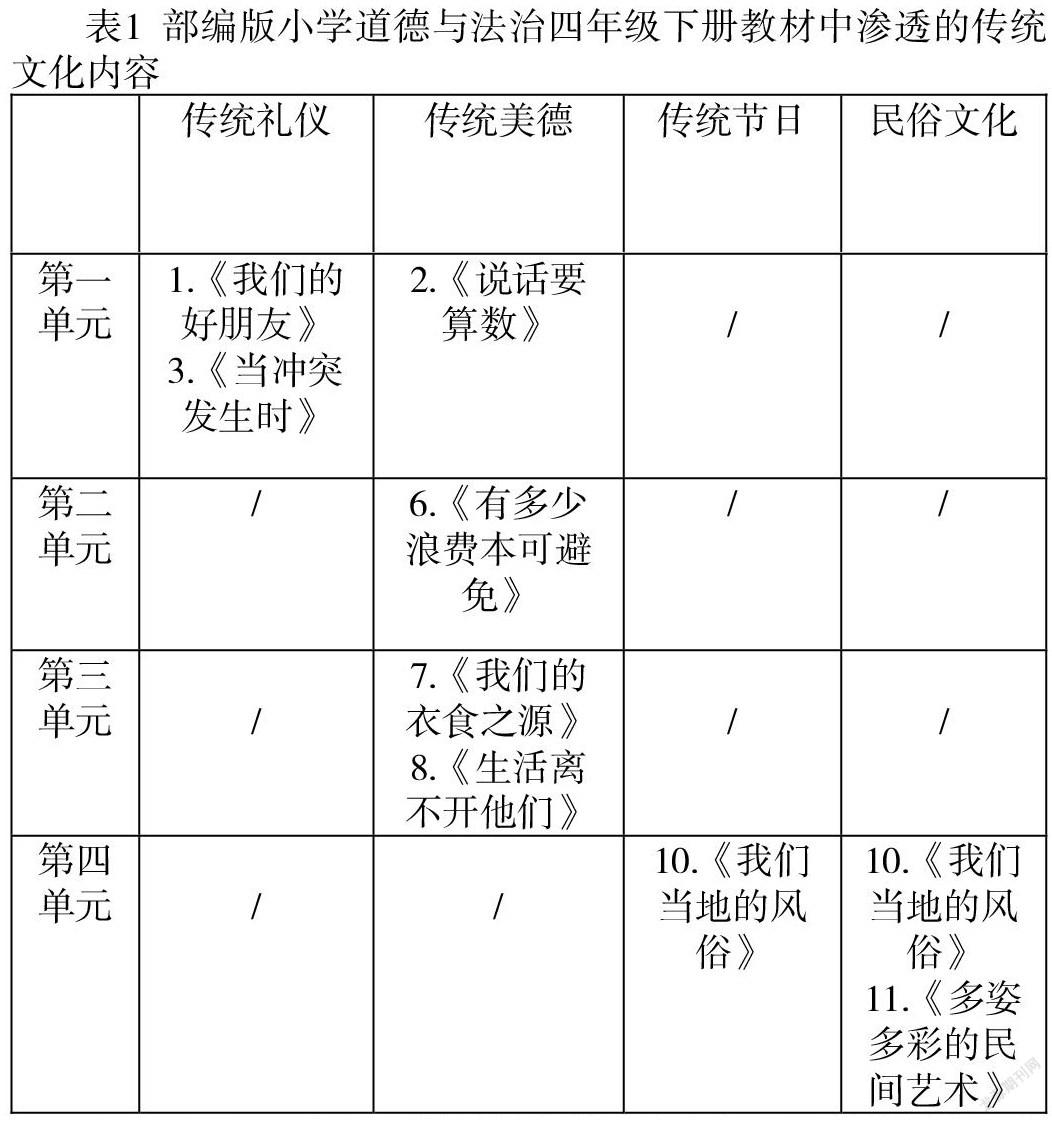

道德與法治課程的內容關聯社會生活的方方面面,而教材呈現給我們的內容有限,如何將僅有的教材內容,上得更加生動活潑,除了考驗教師的教學水平,也考察教師課前搜集資料的能力,即備課能力。筆者選取了部編版四年級下冊的內容進行梳理,(見表1)

由此可見,四年級下冊教材中傳統文化包含了傳統禮儀、傳統美德、傳統節日和民俗文化四個方面的內容,每個單元呈現了不同主題的傳統文化內容,每部分內容所表達的意義也不相同。因此需要教師在備課時,根據教材所給主題,進一步了解教材,深挖其隱藏的含義。同時通過備學生,把學生已有經歷、生活世界、以及學生個人的認知作為鮮活的教學資源導入課堂教學,與教材緊密結合,更好地為教學服務。

2.課內探究,創設“靈活”情境

(1)創設情境、趣味導課

實踐證明,創設一定的情境有助于激發兒童的濃厚興趣,集中他們的注意力。針對兒童的年齡特點,選擇恰當的教學方法進行導課,才能讓學生全身心參與活動,感知感悟。例如在教授《奇妙的節日》這一內容時,可以采用情境教學法和直觀教學法,借助教學媒體,首先播放劃船的聲效,讓同學們去猜:你們聽到了什么聲音?你覺得會是什么?會發生在哪里?通過設計一系列問題,創設必要的情境,激發起學生的好奇心;其次,播放賽龍舟的視頻,大家觀看完畢后,教師通過有針對性地追問:“視頻中展示的是為了慶祝哪個節日?除此之外還有什么樣的風俗習慣?”讓學生參與到課堂中來,不只“帶耳朵聽”,而是要全身心參與。

(2)合作探究,互助提高

《課標》中明確表示,要引導學生學會自主學習和獨立思考。在教學過程中,教師需要為學生提供學習的方法和步驟,避免學生進行盲目而低效的探究活動[4]。《指南》中針對不同學段提出了不同的要求,小學階段主要以啟蒙教育為主[5],由此,在教學過程中,教師可以針對不同年齡學生的能力水平,可以采用自主學習法、討論法等多種教學方法相結合的方式,組織學生完成多種合作探究活動,從而形成科學精神、科學態度。

(3)鞏固檢測,達成目標

鞏固檢測是完成一堂課的重要組成部分,在這一環節中,教師可以引導學生對本節課所學內容進行梳理,通過解決問題、自我展示等活動,及時了解學生教學目標的達成情況。在執教《我們當地的風俗》中“奇妙的節日風俗”這一課時,多媒體呈現中國地圖讓學生們思考:“這張地圖是我們剛剛所看到的,你能不能找出我們剛剛所講的這些風俗分別來自于地圖上的哪些地區呢?”同學們可以用事先準備的圖片在地圖上面張貼,采取小組比賽的方式。教師在學生比賽結束后進行知識延伸并展開討論:“我們生活中還有哪些節日風俗呢?誰來說一說?”這樣不但能夠拓寬學習面,還可以鞏固課堂所學知識,并為下節課奠定基礎。

3.課后提升,布置“生活”作業

道德與法治教學單憑課堂的時間只能起到走馬觀花的作用,因此必須擴展到課外,在課堂教學之后再設計拓展延伸活動。小學教育階段的重點是引導學生從日常生活中加深對中華文化的認識,體認中華傳統文化。教學結束后,教師可以布置任務要求學生進行課后實踐:(1)了解身邊有哪些節日風俗;(2)我們應該怎樣保護它。課后在父母的幫助下用思維導圖的方式將以上內容呈現出來。通過課后實踐,可以提高學生對我國傳統文化的了解,培養對祖國、對民族的感情。

結語

小學道德與法治課程是落實中華優秀傳統文化教育的核心課程,旨在培養學生形成正確的三觀。小學道德與法治教學中融入中華優秀傳統文化,使其與學科教學相結合,不僅有利于推動優秀傳統文化的創新性發展,而且可以讓中華優秀傳統文化“活”起來,還能夠使傳統文化得以薪火相傳。

參考文獻:

[1]新華社.中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》.(2017-01-25)[2020-12-22].http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.html.

[2][5]教育部.中華人民共和國教育部印發《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》.(2021-01-19).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202102/t20210203_512359.html.

[3][4]教育部.《道德與法治課程標準》(2022年版).[M].北京:北京師范大學出版社.2022基礎教育課程.2021(4).

作者簡介:

劉鵬偉(1996.1---),女,漢族,山東濰坊,在讀研究生,南寧師范大學,研究方向:小學教育(德育方向)。

劉冬梅,女,漢族,江西宜春,碩士研究生,副教授,研究方向:教師教育研究,中小學德育,南寧師范大學初教院,南寧師范大學長崗校區。