青年生育觀念的不變與嬗變

張超 周國紅

摘 要:生育意愿是探究青年對生育問題普遍觀念,與應對心理的一種“社會事實”,既往研究已奠定從子女生育數量、性別偏好,以及生育時間三維度進行考量的具體路徑。本文利用來自浙江省寧波市743份有效問卷的調查數據,通過對樣本容量在生育意愿的不同維度進行描述性統計分析,結果發現:我國理想子女數量存在代際差異;少生優生觀念深入人心;重男輕女已成舊聞;家庭規模促進青年生育意愿,這些結論體現出青年隨時代變遷在生育觀念上的不變與嬗變。針對這些研究結論,本文分別從個體心理應對、社會政策完善等不同層面提出相對應的對策建議。

關鍵詞:青年;生育意愿;描述性統計分析;生育觀念嬗變;對策建議

中圖分類號:C91文獻標識碼:A 文章編號:1009 — 2234(2022)02 — 0079 — 05

一、引言

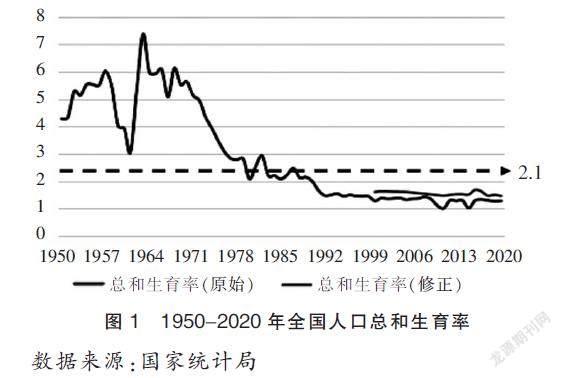

第七次全國人口普查公報于顯示:2020年全國人口與“六普”相比,增加7206萬人,增長率為5.38%,年平均增長率為0.53%,比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點,更相比“五普” “四普”,分別下降了0.54和0.95個百分點,人口增長率近30年持續,并快速走低。“總和生育率”是衡量一國新生兒數量的重要指標,它的高低直接影響到一個國家的人口戰略方向。以往研究表明:要維持一個國家人口水平的總體穩定,所需要的總和生育率為2.1。但據國家統計局資料顯示(如圖1所示),我國1950年-2020年總和生育率大幅下滑。國家衛生委員會2020年發布的最新數據顯示,我國總和生育率僅為1.3;過去10年的平均總和生育率也只有1.65;這不僅遠低于2.45的全球平均水平,甚至低于1.67高收入經濟體的生育水平①。

其實,無論是學界還是政界早已達成一種共識,即認為人口是財富而不是負擔。就在“七普”數據公布的同月月底,中共中央政治局召開會議,為進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女的政策及提供配套支持措施。那么,我們不禁要問:“全面三孩”政策的落地,能夠在未來有效釋放我國人口紅利嗎?社會轉型與時代變遷背景下,青年的生育觀念究竟存在著哪些變與不變?筆者認為,解答這些問題需要回到對生育意愿的探討上來,通過定量方式,深度描述青年生育觀念的現狀,以為政策落實提供數據支持、學理依據。

二、文獻綜述

“生育意愿”是與“生育行為”相區別的一個重要概念,從前者向后者的落實與轉變受到諸多主客觀因素的影響〔1〕。“生育意愿”是國人生育文化與觀念的一種體現, 顧寶昌〔2〕通過生育數量、性別偏好,以及生育時間三個維度來界定生育意愿這一概念。國外人口學家Bernardi L〔3〕將生育意愿分類為:生育子女的性別、數量、意愿強弱、是否盡快生育、有意向在將來生,以及生與不生之間搖擺不定等眾多維度。從國內外富有代表性的文獻中我們不難發現,生育意愿可以集中從某幾個層面和維度進行測量。

侯佳偉等〔4〕利用元分析方法考察了我國1980—2011年,橫跨逾30年的生育意愿調查數據,該研究為認識我國生育意愿與生育水平的歷史變遷提供了寶貴的經驗證據,張原等〔5〕在利用現有數據庫的基礎上,對我國居民的生育意愿及其變遷狀況進行了長時段的實證檢驗,并發現個人、家庭、區域和政策等不同層次因素都會影響居民生育意愿。鄭真真〔6〕在對有關生育意愿的概念進行詳盡闡釋的基礎上,檢驗了生育意愿的測量指標選取,對測量結果產生顯著影響的問題。風笑天〔7〕定量考察了我國第一代獨生子女的生育意愿,并揭示出不同城市、文化程度,以及婚姻狀況的城市青年在生育意愿上并無顯著差異。尹勤等〔8〕通過對我國常州市育齡人群的調查研究發現這一地區的受訪群體并不存在明顯的生育性別偏好,同時“少生晚生”的觀念也在該地較為普遍。宋健等〔9〕則利用相關調查數據,對不同城市、文化程度、婚姻狀況等具有不同人口特征變量的青年生育意愿進行了研究,結果顯示當代城市青年的生育意愿漸趨一致。上述研究為本文提供了“生育意愿”概念的不同測量路徑,并從長時段、多角度,以及寬領域等不同面向開展了扎實的經驗調查,這為我們考察青年生育觀念變遷提供了理論依據、經驗支持。

三、實證檢驗

(一)數據來源及樣本信息特征

我國生育政策從嚴格的“獨生子女”到“雙獨二孩”再到“單獨二孩”,又變更為“全面二孩”,直到現在的“全面三孩”政策,無論生育政策發生怎樣的變化,“青年”一直是生育問題的核心,也是生育的主要承擔者。但事實上,在許多研究分析甚至是生育政策和相關保障政策的制定中都忽視了這一點。與此同時,“青年”的概念界定在國際與國內,甚至在一國中的不同部門之間,都隨著政治、經濟和社會文化情境的不同而莫衷一是。在綜合考量世界人均壽命,與社會物質條件持續、穩定增長的基礎上,本文依據2017年世界衛生組織確定的分段標準,將研究對象的“青年”界定在18至44周歲之間。

2019年7-8月,筆者對我國浙江省寧波市5區39個街道的青年群體進行了問卷調查,其中既包括戶籍人口,又涵蓋了流入到城市的非戶籍人口。調查方法采取分層抽樣和簡單隨機抽樣相結合的辦法,在發放總問卷量900份的基礎上,共回收有效問卷743份。樣本特征信息在不同變量中的分布狀況見表1。總體來說,樣本與現實情況較為相符,具有較強的客觀性與代表性。

(二)描述性統計分析

1.青年理想生育數量

通過調查,本研究發現如果在不考慮生育政策和其他條件下,青年對于一般家庭有幾個孩子最理想的理解上,7.8%的受訪者沒有小孩是一個家庭最為理想的狀態,這說明當下的青年之中,僅有較小的一部分人有著貼近“丁克家族”的想法,認為夫妻二人生活便是最理想的生活狀況。另外有33.5%認為是生育一個小孩是一個家庭最為理想的狀態,52.9%認為生育兩個小孩是一個家庭最為理想的狀態,由此可見,二孩政策的開放,在一定程度上與當代青年的生育數量預期比較吻合。僅有5.8%的青年認為撫育數量在三個及以上,是一個家庭最為理想的狀態。由此揭示出計劃生育政策的落實,確實起到了一定的作用。

與如果在不考慮生育政策和其他條件下,青年對于一般家庭有幾個孩子最理想預期分析結果類似,受訪者在結合考慮現實生活情況、物質條件、國家宏觀政策等方面后,仍有半數的受訪者表示愿意生育撫養兩個孩子。然而與不考慮生育與其他條件下的結果相比,僅有少部分人改變了原來的想法,也即青年理想生育狀況的頻次分布并未發生明顯變動,幅度變化均在0.8%—3%之間。這揭示出當前大多數青年的生活水平條件認知與其生育意愿保持著較高的一致性。

2.青年生育動機情況

在對受調查對象生育動機的原因分析中,因為調劑家庭生活氛圍與養兒防老這兩點原因的比例占了絕大多數,分別為54.6%和41.7%,總體個案比達到了185.2%(因該題目為多項選擇)。這說明青年生育觀念今非昔比,其最主要的目的還是為了調節家庭氛圍,舒緩工作生活中的壓力,提高生活品質,也有著為以后老年休閑生活做一些準備。這背后揭示出當下青年生活所肩負的繁重壓力,以及對未來并不是保有良好的預期。因此,相關政策方針應當對此加以重視,為青年適當減負,讓他們可以感到未來可期,充滿希望,促進青年這一生育主力的生育意愿,進一步延續人口紅利。

3.青年二孩生育意愿情況

當受訪的青年被問及是否想要生育二孩時,56.5%的受訪者明確表示出想要生育二孩的意愿,43.5%的受訪者表示不愿意生育二孩。結合之前,受訪者對于家庭撫育孩子數量預期來看仍有一部分青年,希望能夠有兩個孩子,卻又不愿生育兩個孩子。由此反映出當前青年這一生育主力的二孩生育意愿并不是太過強烈,如何通過行之有效、切實可行的方針政策去引導青年二孩生育意愿,從源頭上去改善計劃生育后所導致的“四二一”家庭人口結構,是當下亟需解決的一大社會民生痛點。

4.青年二孩生育意愿動機

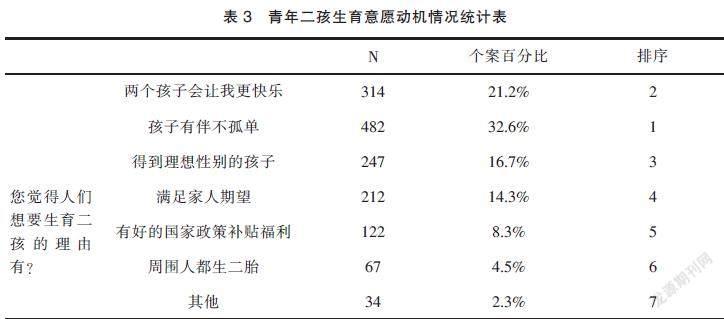

通過對青年二孩生育意愿動機的頻次分析后,本發現有近七成的受訪青年生育二孩是為了讓原來生育的第一個孩子可以有陪伴,不孤單。42.26%的受訪青年表示生育二孩是由于兩個孩子會讓自己更快樂。這說明青年群體生育觀念已經發生巨大的變化,絕大多數青年選擇生育二孩,一方面是為了能夠讓孩子獲得更加親昵的類同齡人的陪伴,在緩解原先孩子的內心的孤單與寂寞的同時,也讓自己得到一定的休閑空間;另一方面,生育二孩也能提升夫妻之間原有的育兒樂趣。此外,認為生育二孩是為了得到理想性別的孩子或是為滿足家人期望的受訪者所占比例分別為33.24%,28.53%,這表明當下生育主力的青年,已形成了一定的生育觀念,有著自己的想法。如果可以對此加以研究,或可以進一步提高青年的生育意愿,讓青年這一生育主力名副其實。

5.青年二孩生育預期間隔情況

在受訪者中有近半數(48.3%)的青年認為在一孩生育3-4年后,生育二孩最為理想,23.8%的受訪者認為在一孩生育后1-2年,生育二孩最為理想,只有一成(11.3%)的受訪者選擇一孩上小學后再生育二孩,另外還有16.5%的青年選擇視情況而定。可見,絕大多數青年都希望可以在生育完一孩后,在身體等客觀條件允許的情況下,生育二孩,以確保生育的兩個小孩可以相處融洽,相互陪伴。這也進一步提示相關醫療服務水平、幼兒托育服務亟需不斷提高與完善,讓青年樂意在較短時間內生育兩個孩子,切實改善人口結構。

四、研究結論

1.理想子女數量存在代際差異

據分析結果顯示,7.81%的受調查者認為“丁克—沒有小孩”是一個家庭最為理想的狀態,這其中絕大部分人群來自18-25歲青年;有33.51%的受訪者認為生育一個小孩是一個家庭最為理想的狀態,這其中絕大部分人群來自于26-30歲青年。這說明18-30歲最為年輕的青年更傾向于丁克或者是僅育有一個孩子的少子生活。52.89%的受訪者認為生育兩個小孩是一個家庭最為理想的狀態,這其中絕大部分為41-44年齡段的青年;5.8%的青年的理想撫育數量在三個及以上,其中絕大部分人群來自36-40歲。這說明理想子女數量存在代際差異,較為年長的青年更傾向于多孩生活。

更進一步對不同年齡青年的理想孩子數量加權平均后可以明顯看出代際差異,18-25歲青年的平均子女數量為1.448,而31-44歲青年的理想孩子數量為1.765。“全面兩孩”政策施行后,35歲以上(含35歲)的大齡育齡婦女生育二孩的潛力得到大部分釋放,生育二孩的任務理應落在25-34歲的“生育主力”上,然而通過問卷調查和分年齡段的數據分析,發現“生育主力”只不過是理想中的稱謂,這一研究結論可以反映出我國未來人口生育水平走勢不容樂觀!D2FB786F-464C-4844-8F5C-7FCD5AD66BDD

2.少生優生深入人心

據研究分析結果顯示,有56.5%的受訪者明確表示出想要生育二孩的意愿,43.5%的受訪者表示不愿意生育二孩,僅有5.8%的青年認為撫育數量在三個及以上,是一個家庭最為理想的狀態。由此可以看出,伴隨著計劃生育政策的長期執行與落實,少生優生觀念已經深入人心。

3.重男輕女已成舊聞

對于生育性別偏好,我們發現57.2%的受訪者并沒有表現出生育性別的偏好,認為男孩女孩都一樣。而喜歡男孩與喜歡女孩的受訪者分別占到了14.8%與28.0%。由此可以看出人們并沒有一些諸如“重男輕女”的生育觀念,這有助于未來人口男女比例的調整,人口性別層次結構優化。

4.家庭規模促進生育意愿

研究結果表明,隨著家庭規模的增大,理想孩子數量逐漸增加,愿意育子數量與理想孩子數量趨勢相同,也逐漸增加。對于不同家庭規模的人群,選擇男孩女孩都一樣的比例均為最高,其次是女孩;對于家庭規模大于兩位的人群,選擇男孩的比例略大于選擇男孩的比例。家庭規模為2位及以下和5位及以上的青年二孩生育意愿較為接近,4位及以上人群生育意愿最高,其次是2位及以下和5位及以上人群,生育意愿最低的是家庭規模為3位的人群。

不同家庭規模的青年在生育二孩動機方面,選中“孩子有伴不孤單”的均超過50%。在中國長達五千多年的歷史中,人丁興旺是一個美好的愿景,一家人團聚一起紅紅火火,大人們噓寒問暖,小朋友們追逐打鬧,人人臉上洋溢著幸福的笑容,歡歡喜喜坐在一起吃年飯。在“滿足家人期望”這一選項中,家庭規模為5位的人群比例最高。在中國社會里,五口之家的大家庭是常出現的事,與大家庭一起生活會讓青年滿足家人期望的想法更加強烈。因此家庭規模越大,越希望生更多的孩子。

五、對策研究

(一)加強宣傳與引導,克服青年恐育思想

1.加強生育宣傳教育,克服恐婚恐育思想

隨著我國高等教育事業的發展和普及,90年代出生的這一代人整體文化水平和學歷層次高于以前,思維方式、觀念意識的轉變,使其認知理念更趨于多元化,“傳宗接待”“續香火”等陳舊觀念也逐漸削弱。

但與此同時,社會競爭的加劇導致人們生存壓力增加,同時面臨著房產、教育、醫療、生活等方方面面的壓力,使得人們在面對時顯得驚慌失措,產生生育恐懼心理,這也導致了一部分女性成為“丁克一族”。對于此番現象,應加強宣傳和引導,轉變人們的恐婚恐育觀念,使其從內心逐漸接受生育觀念。

2.積極宣傳生育政策,更新人們生育觀念

在全社會加強男女平等意識、“全面兩孩”政策的背景下,應安撫群眾,提倡全面二孩,促進女性公平就業的國際法律或公約、國內相關法律法規和政策宣傳,特別要把民營企業、社會組織和中低收入人群作為宣傳重點,以求進一步釋放既有法律法規和政策效應,將育齡婦女的生育意愿轉化為生育行為。摒棄人口是負擔觀念,應更加以人為本,加快促進人口長期均衡發展。因為人口是一個國家國力的重要支撐和標志,人是發展的基本要素和動力,一切經濟社會的發展都是為了人。

(二)完善社會公共服務,提高婦幼醫療服務質量

1.完善基礎設施建設,增建托育母嬰機構

政府應加大對公共幼托服務的建設,提供資金支持改善現有托幼機構的質量,同時在缺少托幼機構的地方,新建公辦機構,增加公共性日間兒童照料機構和托兒所等。要加大托育服務供給,大力提升0-3歲入托率從目前的4%提升至40%,并對隔代照料實行經濟鼓勵。我國可以借鑒國外的經驗,將母嬰室建設列入法律范圍內,明確母嬰室必備配置,在公共場所增設母嬰室,完善條件設施,加強管理。

2.將家庭服務納入公共服務范疇,減輕知識女性家庭照顧壓力

政府可以通過對社區提供財政補貼等,發揮社區力量、整合社區資源,設立以社區為范圍的幼兒托管中心,社區內的兒童可以由托管中心的員工負責照顧,推廣多元化托幼服務,滿足不同育兒需求。政府可以發展公益普惠性學前教育,均衡配置義務教育資源,在國民經濟水平允許的情況下,可將義務教育的范圍擴大到學前教育,解決家庭在孩子學前教育問題上的后顧之憂。

3.提高婦幼醫療服務質量,增設健康心理咨詢服務

有些女性想生育子女,卻考慮到年齡、身體狀況等因素而不敢生。因此,政府要重視資源配置、機構建設和人才培養,提高婦幼醫療機構的數量和服務質量。根據人口變動情況及婦幼醫療服務需求情況,合理配置婦幼醫療服務資源,推進優生優育全階段服務,落實孕前優生健康檢查,加強孕產期醫療保健,實現婦幼醫療服務機構標準化建設和規范化管理,切實解決孕產婦、嬰幼兒看病難問題。

(三)完善政策法律法規,促進職業性別公平

1.完善出臺生育政策,使得意愿化為行為

我國自古以來,女性由于生育等原因,在工作就業時遭受歧視和不平等的待遇。自經濟快速發展以來,我國職業女性面臨更大工作壓力,也更容易產生工作與家庭的沖突。政府應在全國各地實踐探索的基礎上,出臺全國性的、力度更大、體系性更強的制度,進一步將育齡婦女的生育意愿轉化為生育行為。通過制定并執行瞄準特定人群如25-35歲“生育主力”或中低收入育齡婦女的、力度更大的鼓勵生育的政策措施,顯著緩解從孩子出生到成人全過程的家庭壓力。

政府應立即全面放開生育,讓生育權重新回到家庭,同時加強保障非婚生育的平等權利。“立即”是因為人口形勢緊迫,當前正處于第三波嬰兒潮中后期出生人口的生育窗口期。全面放開后,原本不想生的人還是不會生,但一些想生三孩的人能生,不用擔心部分人群、部分地區會大幅多生導致出生人口激增。

2.適當延長產假時間,增加伴侶陪產時間D2FB786F-464C-4844-8F5C-7FCD5AD66BDD

為提高生育率,政府可以適當延長產假,增加伴侶陪產時間,給女性以關懷。對于女性員工,應在工作中享有與男性平等的權利,完善《勞動法》和《勞動合同法》,對于拒絕女性員工享受權利的公司,應采取相應懲罰措施,使該政策落實到位,對二孩生育權益保護的條款條規應進行及時補充、更新,進一步完善婦女權益保護。

3.增加生育稅收優惠,增辦孩童托幼園所

要進一步完善女性就業權益保障,并對企業實行生育稅收優惠,加快構建生育成本在國家、企業、家庭之間合理有效的分擔機制。在條件允許的情況下,企業可以借鑒中國計劃經濟時期單位辦托幼園所、建哺乳室等方便女性照顧嬰幼兒設施的經驗,開設自己的企業幼兒園、托兒所,解決母親的哺乳、幼兒無人照料問題,為員工解決后顧之憂。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕賈志科,風笑天.城市“單獨夫婦”的二胎生育意愿——基于南京、保定五類行業558名青年的調查分析〔J〕.人口學刊,2015,37(03):5-15.

〔2〕顧寶昌.生育意愿、生育行為和生育水平〔J〕.人口研究,2011,35(02).

〔3〕Bernardi L, Mynarska M . Surely Yes, Surely Not, As Soon As, Maybe, At Times, Surely One Day:Understanding Declared Fertility Intentions1 〔R〕. University in Warsaw, 2010:1-30.

〔4〕侯佳偉,黃四林,辛自強,孫鈴,張紅川,竇東徽.中國人口生育意愿變遷:1980—2011〔J〕.中國社會科學,2014,(04).

〔5〕張原,陳建奇.變遷中的生育意愿及其政策啟示——中國家庭生育意愿決定因素實證研究(1991—2011)〔J〕.貴州財經大學學報,2015,(03).

〔6〕鄭真真.生育意愿的測量與應用〔J〕.中國人口科學,2014,(06).

〔7〕風笑天.城市青年的生育意愿:現狀與比較分析〔J〕.江蘇社會科學,2004,(04):175-181.

〔8〕尹勤,溫勇等.常州市育齡人群生育意愿及影響因素〔J〕.南京人口管理干部學院學報,2006,(02):40-43.

〔9〕宋健,陳芳.城市青年生育意愿與行為的背離及其影響因素——來自4個城市的調查〔J〕.中國人口科學,2010,(05):103-110+112.

〔責任編輯:孫玉婷〕D2FB786F-464C-4844-8F5C-7FCD5AD66BDD