柿絨蚧發生及預測方法研究

董金剛,李金偉,秦志強

摘要:【目的】近年來,由于在菏澤市柿絨蚧(Acanthococcus kaki Kuwana)大量發生,造成果品質量下降、減產,為做好有效防治,結合有關資料并進行蟲情調查,總結出柿絨蚧發生規律,為預測預報作指導。【方法】選擇結果的鏡面柿樹種,設立2個標準地,每地標記標準株10株,進行常規系統調查。通過調查柿絨蚧生物學特點、年生活史及發生特點與氣候、天敵的關系,另通過模擬相關模型并進行校驗。【結果】系統建立了發生期、發生量預測數字模型,觀測中發現了低溫指數、濕雨系數與繁殖速率相互作用,是制約數量變動的主要因素,建立了數字模型及危害標準,預測來年第2代若蟲危害高峰的蟲口密度及發生程度。經驗證,柿絨蚧越冬若蟲在柿樹展葉期向葉部轉移,這個期間是防治該蟲的最佳期。第2個防治適期是第1代若蟲孵化盛期,與4月下旬氣溫呈顯著相關性,可使用Y=20.582 -1.008X回歸預測式進行預測,準確率較高。【結論】建立的柿絨蚧預測數字模式有較高的準確度,實現了合理指導防治、有效控制蟲口、減輕危害的目的,可推廣運用指導于防治生產中去。

關鍵詞:柿絨蚧;發生規律;預測模型;研究方法

文章編號:2096-8108(2022)03-0021-05中圖分類號:S436.65文獻標識碼:A

Study on the Occurrence and Prediction Methods of Acanthococcus kaki Kuwana

DONG Jingang1,LI Jinwei2, QIN Zhiqiang1

(1.Mudan Forestry Bureau of Heze city, Heze 274000, China;

2. Heze Mudan District Garden Service Center, Heze 274000, China)

Abstract:【Objective】In recent years, Acanthococcus kaki Kuwana occurs in large quantities in Heze city, resulting in the decline of fruit quality and production. In order to do a good job of effective prevention and control, the occurrence regularity of Acanthococcus kaki Kuwana is summarized based on relevant data and insect situation investigation, providing guidance for prediction and prediction. 【Methods】Two standard plots were set up to investigate the resulting mirror persimmon species with 10 standard plants in each plot. The relationship between biological characteristics, annual life history and occurrence characteristics, climate and natural enemies of Acanthococcus kaki Kuwana was investigated, and the relevant models were simulated and verified.【Results】A digital model was established to predict the occurrence period and quantity. It was found that the interaction between low temperature index, wet rain coefficient and reproductive rate was the main factor restricting the change of population. A digital model and harm standard were established to predict the density and occurrence degree of the second generation nympha in the next year. It has been proved that the overwintering nymphes of the Acanthococcus kaki Kuwana migrate to the leaves during the leaf opening period, which is the best period for the control of the insect. The second optimal control period was the first generation nympha incubation period, which was significantly correlated with the temperature in late April. Y= 20.582-1.008x regression prediction formula was used to predict, with high accuracy.【Conclusion】The established prediction digital model of Acanthococcus kaki Kuwana has high accuracy, realizing the purpose of reasonable control, effective pest control and harm reduction, which can be popularized and applied to control production.6C234B6D-CF17-4C7E-8961-B36CC745EAA4

Keywords:Acanthococcus kaki Kuwana; occurrence regularity; prediction model; the research methods

柿絨蚧(Acanthococcus kaki Kuwana)為同翅目,粉蚧科。在中國大部分地區均有分布,為害柿、黑棗,若蟲和雌成蟲吸食葉片、嫩枝及果實汁液,發生嚴重時造成落葉及早期落果。在菏澤市鏡面柿集中栽培地,柿絨蚧是危害柿果的主要害蟲,若不進行防治,蟲果率幾乎達100%,輕則造成果品質量下降和減產,重者甚至絕產,一但若蟲孵化固定后逐漸分泌蠟質覆蓋蟲體,就很難做到有效防治。為了掌握其發生規律,抓住防治最佳適期,于2014-2021年開展柿絨蚧發生預測預報研究,為科學防治提供依據。

1材料和方法

1.1樣地

試驗地位于山東省菏澤市,選擇有代表性的15 a生的鏡面柿樹種,以不同蟲口密度設立2個標準地,每地塊隨機選擇固定標記標準株10株,逐年進行各項目常規系統觀測調查。

1.2調查工具

選用合梯、45倍鑒定(帶LED燈、刻度)放大鏡、解剖鏡(濟南八一光學儀器廠)、奧斯微高清視頻雙輸出體視顯微鏡(深圳市奧斯微光學儀器有限公司)、高枝剪、修枝剪、自噴紅漆,鋼尺、徑階尺、記錄本、標簽、解剖針、天平(上海衡際科學儀器有限公司,YP5002、準確等級Ⅲ、MAX:500ɡ)、1 000 mL量杯、試管、培養皿、塑料袋。

1.3調查方法

1.3.1蟲口密度

4月上旬越冬基數調查,每標準株按不同方位選取2梢,即剪去當年生枝,再向后取20 cm枝長。室內解剖鏡下計數若蟲數,密度單位:頭/梢。

4月下旬轉葉若蟲調查,隨機剪取柿樹外圍枝梢20 cm,查數枝葉上蟲數(頭/梢)。其后各代密度都按此方法,查數果實、枝葉上蟲數(頭/梢)。11月上旬若蟲隱蔽進入越冬態,按越冬基數調查法調查冬前蟲密度。

1.3.2單項觀測

雌雄比統計,各代若蟲雌雄分化期剪取樣枝,分別雌蟲、雄蟲計數,總蟲數大于300頭。產卵量統計是隨機在果實、葉片,枝梢上各取成熟卵囊80個左右,鏡下逐一計數卵粒數,匯總計算單雌產卵量。孵化期觀測,從孵化始期每隔2 d調查一次,隨機選取樣枝逐一檢查卵囊200個左右,統匯第1代若蟲孵化曲線。

1.3.3氣象資料

本研究所需氣象數據均由菏澤市氣象局提供。

2結果與分析

2.1柿絨蚧的發生規律及生物學特點

2.1.1柿絨蚧的生活史

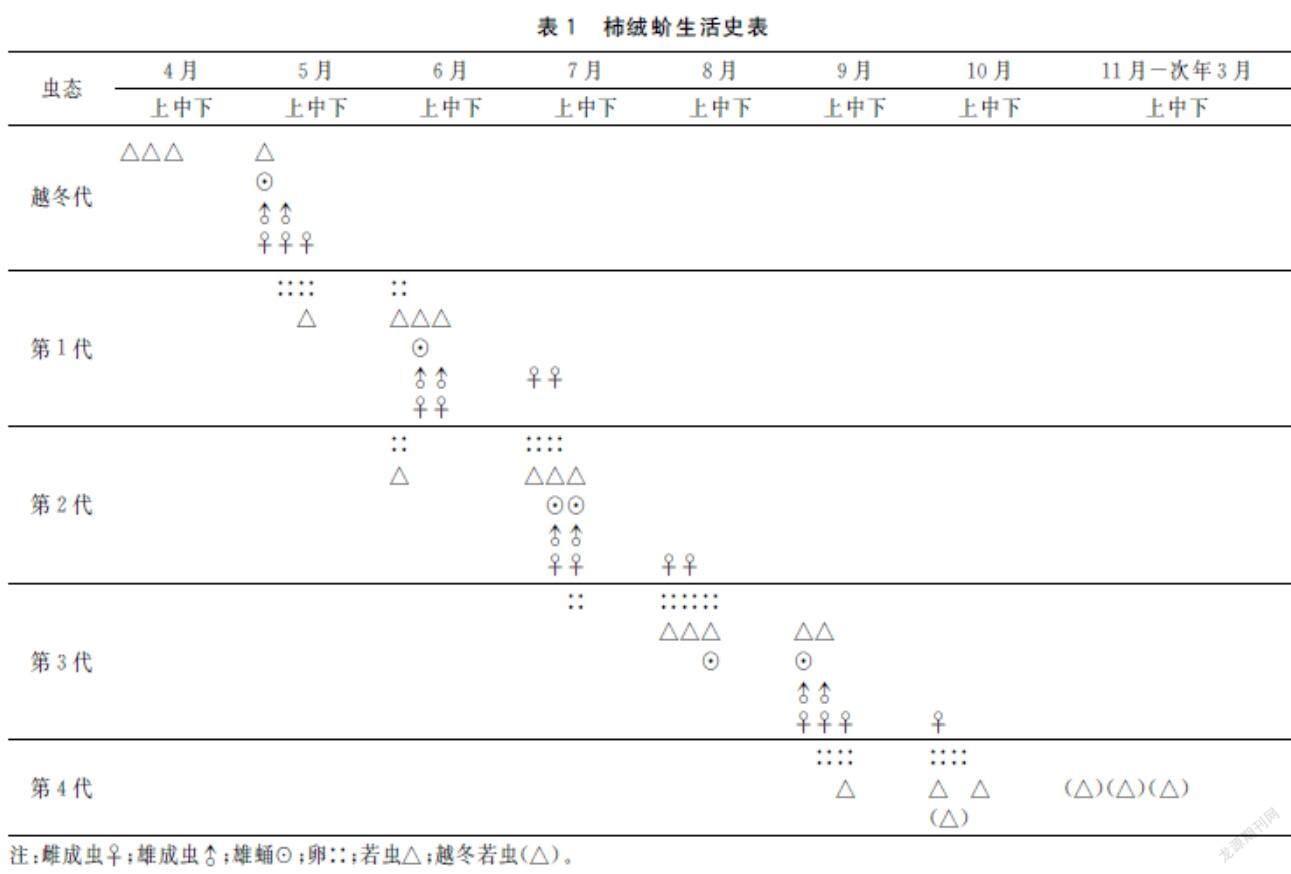

該蟲在山東菏澤一年發生4代[1],以2齡若蟲在2~3 a生枝裂縫內越冬。以被有薄層蠟粉的初齡若蟲(見圖1)在樹皮裂縫、枝條輪痕、葉痕及干柿蒂上越冬。翌年4月上旬柿樹新梢長出4~5片小葉時開始出蟄,4月下旬達到出蟄盛期,雄成蟲5月上中旬羽化交配,5月中旬雌成蟲產卵。第1代若蟲5月下旬開始孵化,6月上旬為孵化盛期。第2代若蟲在6月下旬孵化,7月上旬為盛期。第3代若蟲8月上旬孵化,中旬為盛期。第4代若蟲9月下旬出現,10月上旬為盛期,10月下旬至11月初若蟲開始越冬。

初齡若蟲善于爬行,爬到嫩芽、新梢、葉柄、葉背等處吸食汁液,2齡以后開始固定取食,固著在柿蒂和果實表面為害,同時形成蠟被,逐漸長大分化為雌雄兩性。雄蟲交尾后雌蟲體背形成白色卵囊,開始產卵。柿絨蚧以第1、第2代主要危害嫩梢和葉片,第3、第4代主要危害果實和葉片,全年以7—8月(即第2、第3代)危害最嚴重。嫩枝被害后,輕則形成黑斑,重則枯死;葉片被害嚴重時畸形,提早落葉;幼果被害容易落果,柿果長大以后,由綠變黃變軟,蟲體固著部位逐漸凹陷、木栓化,變黑色(見圖2),嚴重時能造成裂果,對產量、質量都有很大影響,嚴重時產量損失率為63%~84%,一般在36%左右。

柿絨蚧的天敵主要有紅點唇瓢蟲(Chilocorus kuwanae Silvestri)、黑背毛瓢蟲[Soymnus (Neopullus) bahai Sasaji]等,對其若蟲、成蟲及卵都有捕食作用。

據標準地多年系統觀測資料,逐年整理出柿絨蚧從當年4月至次年3月每月上、中、下旬的生活史規律,見表1。

2.1.2柿絨蚧在柿樹上的越冬分布空間

觀測到柿絨蚧的若蟲在選擇越冬場所時,基本集中在2~3 a生枝條的樹皮裂縫中,當年生枝條上即外梢部位沒有越冬若蟲分布。因此越冬若蟲分布空間符合呈聚集分布的核心分布類型的定義。柿絨蚧的若蟲期水平及垂直空間分布均屬聚集分布型;聚集原因是由于昆蟲本身的聚集行為與環境的異質性兩因素共同作用引起的[2]。

2.1.3不同期柿絨蚧的性比

各代有明顯不同,以越冬代最高,平均值為0.8221[變動區間(0.840~0.923)1];第1代最低均值0.2971[變動區間(0.249~0.362)1];第2代上升為0.6181[變動區間(0.591~0.631)1];第3代下降到0.317[變動區間(0.288~0.399)1]。

2.1.4柿絨蚧在柿樹不同部位的產卵特征

依照1.3.2卵量調查方法,因寄主部位的不同有明顯差別。采用分類調查,然后按平均數統計單雌平均產卵量(即計數總卵粒數/調查雌卵囊數)。果實上產卵量最高,平均每頭250粒(區間128~405);枝條上居中平均110粒(區間57~276);葉片上較少平均86粒(區間42~233)。各代平均產卵量亦有差別,越冬代雖然寄生在葉片上,但平均產卵量為217.2粒(區間86~351)為特殊情況;第1代為146.2(區間42~362);第2代181.4粒(區間62~405);第3代243.0粒(區間152~365)。6C234B6D-CF17-4C7E-8961-B36CC745EAA4

2.2柿絨蚧發生期的預測

2.2.1越冬若蟲

根據本地多年氣象資料,在柿樹展葉期(大約清明節前后)的日平均氣溫一般在14.5 ℃,偏差值較小可忽略。在此時期若蟲離開枝條,轉移至葉片上固定吸食,可根據當地氣象預報,預測若蟲轉葉期。有編成口訣的物候預測法是“柿樹展葉如硬幣,快快防治柿虱子。”柿樹展葉期,在柿葉生長到1元硬幣大小時,越冬代若蟲大都轉移到葉片上,此時防治效果極佳,可收到“一役控全年”的理想效果。

2.2.2第1代若蟲

1)相關分析法。卵孵化盛期與4月下旬平均氣溫相關顯著,其相關預測式為:Y=20.582 -1.008 X, r=-0.972 3**,n=7

式中Y為6月日期(孵化盛期),X為4月下旬平均氣溫,經實測檢驗,完全符合。

2)期距法。這是上一方法的輔助預測。據多年觀測,卵發育歷期為9 d,從越冬代雌成蟲產生卵囊(體表產生白色絨質介殼,即示產卵)盛期的日期,加上9 d,即為第1代若蟲孵化盛期的日期。

2.3柿絨蚧發生量的預測

2.3.1柿絨蚧若蟲越冬存活率與氣溫關系

越冬若蟲受冬季低溫影響較大,平均存活率47.6%,變動范圍16.6%~87.5%,我們用低溫指數來表示。低溫因素主要是越冬期(11月—次年3月)的平均氣溫和低溫強度,低溫強度指上年越冬期各旬(各月)最低溫度的平均值,越冬期月平均氣溫加上低溫強度,稱為低溫指數。(詳見表2)

2.3.2柿絨蚧增殖于降雨關系

主要是氣候因素影響較大,在高溫干旱時,產卵量減少;降雨及強度對初孵若蟲致死率較高。第1代的溫雨系數在1.85~3.5為適宜,大于或小于都會使其下降。我們把下一代若蟲初始實際數量與上代雌蟲理論繁殖量(用平均值)的比率稱為自然增殖率,其與溫雨系數關系見表3。

2.3.3柿絨蚧發生與天敵關系

越冬若蟲轉移到葉片危害期間,多有紅點唇瓢蟲、黑背毛瓢蟲成蟲捕食雌蟲卵囊,是這段時期蟲口減少的主導因子,其死亡率均達47.9%。據我們在室內對兩種瓢蟲成蟲分別飼養觀察,統計出各自每日平均捕食量,得到紅點唇瓢蟲為16.8雌卵囊/頭,黑背毛瓢蟲為1.8雌卵囊/頭,即兩種瓢蟲的捕食量相差9.3倍。由于黑背毛瓢蟲捕食量較小,可認為9.3頭黑背毛瓢蟲相當于1頭紅點唇瓢蟲,故天敵數量以紅點唇瓢蟲為標準,黑背毛瓢蟲數量以1/9.3折算合計在瓢蟲數量內。(詳見表4)

2.4模型驗證及發生程度分級

2.4.1第1代發生期存活率

觀測從初齡若蟲數量(頭/梢)開始,到雌成蟲數量為止(頭/梢),計算其成活率%。根據歷年觀測,平均存活率為26.4%,變動范圍22.3%~34.9%。

2.4.2模型建立及驗證

據多年觀測,柿絨蚧每年發生危害較為嚴重是在第1、2代,因此需對這兩代的發生量預測,以制定對應防治措施。

2.4.3單項預測式

據表1、2、3及系統觀測資料,使用計算機作數理統計,分析出如下關系式。

1)越冬存活率(Sw)與低溫指數(Dt)關系式:

Sw=0.7909 Dt-2.1632,相關系數r=0.984 9**,n=7

2)轉葉存活率(Sl)與瓢蟲數量(Ps)關系式:

Sl=0.767 7-0.328Ps,r=-0.960 0**,n=14

3)第1代增殖率(R1)與5月溫雨系數(E5)關系式:

R1=-0.068+0.382 8E5-0.073 5E52,相關指數=0.982 2**,n=7

4)第2代增殖率(R2)與6月溫雨系數(E6)關系式:

R2=-0.144 1+0.388E6-0.067 1E62, R=0.982 2**,n=7

2.4.4預測模式建立

1)第1代若蟲量(N1)預測式:N1=N0·Sw·Sl·e0·R1

式中N1為來年第1代若蟲危害密度(頭/梢),N0為冬前進入越冬態的若蟲密度(頭/梢),SW越冬存活率,SL轉葉存活率,e0越冬代產卵量,R1第1代增殖率。

將各蟲期回歸預測式及常數值代入預測式,數字模式為:

N1=N0(0.790 9Dt-2.163 2)(0.767 7-0.328Ps)×217.2×(-0.068+0.382 8 E5-0.073 5E52)

2)第2代若蟲量(N2)預測式:N2=N1·F1·S1·e1·R2

式中F1為第1代雌雄比,S1第1代雌蟲存活率,e1第1代產卵量,R2第2代自然增殖率。

將其轉變數字模式為:

N2=N1×0.297×0.264×146.2(-0.144 1+0.388E6-0.067 1E62)

N2=N1×11.463(-0.144 1+0.388E6-0.067 1 E62)

2.4.5預測驗證

2017年數據N0=138.8(頭/梢);2018年數據Dt=3.71,E5=1.92,E6=3.44,Ps=1.38,將以上代入數字模型,分別預測出第1代蟲口密度為2 839~3 113頭/梢,第2代蟲口密度為560~620頭/梢,這兩代來年均屬于嚴重發生。當年該兩代實際發生量分別為2 901頭/梢和571頭/梢,與預測相符。

利用建立的預測模式,對8年(新增2021年)16個預測資料進行歷史符合率檢驗,結果是有13個點的預測值與實測值相符合,1個點基本符合,2個點不符合,歷史符合率為87.5%。證明我們建立的柿絨蚧預測數字模式有較高的準確度,可推廣運用指導于防治生產中去。

2.4.6發生程度分級

據各年各標準地調查資料,將各蟲口密度值與柿果產量損失率的對應影響,經數理分析,將柿絨蚧若蟲發生程度分為輕微(果損率10%以下)、輕度(果損率10%~20%)、中度(果損率20%~30%)、嚴重(果損率30%以上)4級,并列出各級的蟲口密度區間(見表5),據此可對未來發生程度定性預測。

3討論與結論

1)柿絨蚧越冬若蟲在柿樹展葉期向葉部轉移,這個期間是防治該蟲的最佳期,本研究提出日均溫在14.5 ℃時,指出的是越冬若蟲轉葉期起點,很方便利用當年氣象預報來預測。第2個防治適期是第1代若蟲孵化盛期,與4月下旬氣溫呈顯著相關性,可使用Y=20.582 -1.008X回歸預測式進行預測,準確率較高。

2)影響種群數量變動的生態因素主要有越冬期的低溫,越冬若蟲活動期的天敵數量,因取食部位的不同造成性比及產卵量的差別,溫雨系數等,在預測因子調查時應保證其精度,它直接關系到預測的準確度。

3)本研究組建了第1、第2代若蟲發生量的數字模型,可將預測數字利用發生程度級別作定性分析,合理作出預測預報指導防治進行。這里有兩個防治適期,一是對越冬代若蟲防治時,需用1代若蟲模型預測就可以了;二是對第1代若蟲防治時,則使用2代若蟲模型來計算未來發生量。

4)本研究針對廣泛栽植的柿樹鏡面柿品種,其他柿樹品種主要應做性比、產卵量以及第1代成活率的校正觀測,亦可使用本模型預測。

參考文獻

[1]袁自更.柿絨蚧發生規律及綜合防控技術[J].果農之友,2017(9):29-30.

[2]薛杰,閆秀亭,卞愛善,等.柿絨蚧若蟲空間分布型及抽樣技術的研究[J].山東林業科技2001(S1):70-72.

收稿日期:2022-03-15

第一作者簡介::董金剛(1976-),男,大學學歷,正高級工程師,主要從事林業科技研究與推廣工作。電話:15054654320;E-mail:514140089@qq.com6C234B6D-CF17-4C7E-8961-B36CC745EAA4