后疫情時代韌性社區治理體系理論分析及實施路徑

胡佑安 姜兵仁

摘? 要:后疫情時代如何完善社區治理體系,是新時代基層社區治理能力現代化所面臨的重要命題。本文通過對韌性社區的內涵及特點進行闡述,分析韌性社區的發展現狀及存在的問題,細化了韌性社區的評價指標,為定量評估社區韌性做好鋪墊,并提出韌性社區建設的實施路徑提升策略,實現社區在多元風險情景下的結構調整和功能優化,有利于改善城市社區應對突發公共風險的應對方式,以期為韌性社區的構建和評價提供一個有效參考。

關鍵詞:韌性社區;后疫情;治理體系;實施路徑

1引言

2020年,新型冠狀肺炎疫情席卷全球,世界多國損失慘重,成為了 21 世紀最嚴重的突發公共衛生事件。目前,我國在疫情控制、經濟恢復等方面已取得重大戰略成果,但在全球形勢嚴峻、病毒變異肆虐的當下,沒有一個國家、一座城市是孤島,仍不能排除局部反彈的風險,且病毒傳播具有易變性、不確定性、復雜性等風險特征,必須時刻保持危機意識、做好常態化防控。

社區作為社會風險防控體系的基礎元素,是城市公共安全治理的基礎單元,是韌性城市建設的“最后一公里”,是創新基層社會治理的必由之路[1]。韌性社區強調社區自組織、自我適應和恢復,在災害沖擊下能夠不完全依賴外界的援助。韌性社區既需要物理、物質等資源的支撐,也需要發揮這些資源的社會條件和制度因素[2]。韌性社區具備對災害的預警和協調能力,在外界影響下能夠維持社區基本功能,并且具有良好的災前準備、災中適應以及災后恢復功能。科學合理構建并提升社區韌性能有效提高社會應對突發事件的風險防控能力,有助于提升我國社會風險防控能力,推進國家治理能力現代化進程。

在此背景下,“韌性”逐漸成為全球高度關注的話語體系,社會公共健康安全很大程度上取決于面對疫情災害的應對、適應及恢復能力[3]。研究疫情背景下社區治理理論、實施路徑,提升社區治理能力,成為學術界關注的焦點。

2韌性社區內涵及特點

韌性社區指能夠在突發復雜外部風險的打擊與重壓之下,遵循社會抗逆能力、恢復力與自治能力指向,充分運用本身具有的自我協調能力、自我恢復能力、鏈接內外部社會結構資源的能力、應對復雜突發性情況的彈性能力和災后的可持續發展能力[4]。韌性社區以城市社會多元利益相關人的良好管理意識為基石,有效對抗復雜多元風險[5]、及時處理突發公共事件,確保了城市社會體系的基本架構穩固與正常功能運行,有能力通過采取相應舉措快速恢復社會系統,并在持續應對變化的過程中實現可持續發展的城市社會。

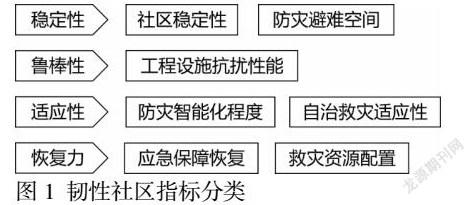

韌性如同社區的免疫力[6],足夠的韌性能夠使得社區在非常態情境中迅速反應、適時修復,并通過自我力量對抗突發性災難、減少重大傷亡,甚至更易達到災后的高質量發展。韌性社區是應對突發公共事件的前沿陣地、維持安全穩定的重要依托,也是防災減災的關鍵環節。從城市社會管理體制和管理能力現代化的視角來看,韌性社區特性包括穩定性、魯棒性、適應性與恢復力。

3韌性社區評價指標

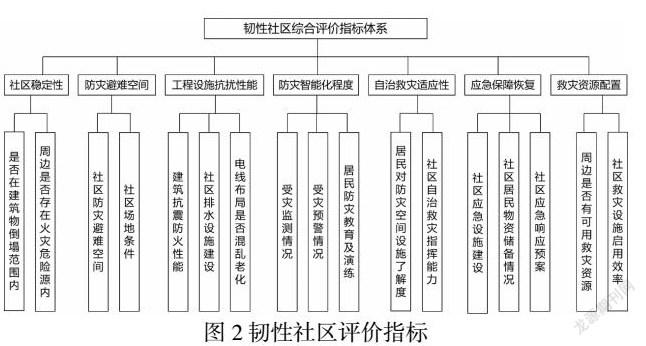

依據韌性社區特性,考慮從社區穩定性、防災避難空間、工程設施抗擾性能、防災智能化程度、自治救災適應性、應急保障恢復和救災資源配置七個方面構建智慧韌性社區評價指標構建智慧韌性社區指標,如圖1所示。

社區穩定性指社區在受到災害侵襲時,社區內場地、基礎設施、避難設施等保持穩定,不會因為災害到來而崩潰。包括社區是否在周邊建、構助物倒塌范圍內,周邊是否存在火災危險源內,避難空間是否安全、可靠、可達,能滿足服務范圍內人口的避難需求等,詳細評價指標如圖2所示。

社區魯棒性主要指社區抗擾性,即社區面臨災害時的承載力。例如建筑物之間構件連接是否牢固,抗震防火性能,社區排水設施建設能否順利啟用,電線布局是否混亂老化,社區內消防設施是否配套,是否有專人對應急設施進行管理,定期檢查,發現問題及時上報等。

社區適應性主要指社區內防災智能化程度、社區內部自治救災適應性。包括受災監測預警情況,能否對各類災害的實時監測,并通過災害預警平臺向社區居民發布信息。居民是否有較強的防災意識和自救能力等。

社區恢復力主要包括社區內部物資儲備、應急響應預案等應急設施的恢復力等。災害發生時,能否保障社區供水、供電、醫療等正常運轉,能否在災害來臨前動員居民在家庭中儲備物資,以及社區周邊是否有可用救災資源等。

4韌性社區的發展現狀

目前,中國的城市韌性社區應急管理方式尚處在初期摸索階段,仍遵循傳統管理慣性,嚴重制約了韌性城市的建設和良性發展。尤其是此次新冠疫情和鄭州720洪澇災害,暴露出我國城市在面對重大災害風險沖擊時,其前期預警、應急機制、治理體系和風險管理決策等方面還存在較大問題與挑戰。

4.1韌性治理機制體系仍不健全

一方面,中國城市社會的防災、減災、救援機制和應對能力建設仍處在初級階段,與之相應的法規制度體系仍不完善,未能與實際社會實踐進行精細化的適配,也沒有形成長效機制[7]。另一方面,由于應急機制實施不到位,使得政府應對的決策工作無法有效地貫徹執行。首先,由于沒有自上而下的社區管控制度,也沒有明確各方主體的職責關系,在應對突發事件工作中極易產生各行其職的問題。其次,政府在制度的執行過程沒有明確界定監管與問責的責任主體,并且缺乏客觀評價考核制度,從而直接影響了城市社區應對預案的可操作性,也無法對政府風險處理決策發揮有效支持作用,嚴重掣肘了整個城市社會的防災、減災、救援等工作能力[8]。這也造成了城市社區管理工作中隨意性較強、實效性弱的問題。

4.2社會應急協同管理水平亟待進一步提升

目前,國內城市中大部分地區社會應急管理的主體單位、多元協調管理力量較弱,面臨著責任分散、無法及時處理突發公共事件、有效對抗復雜多樣的社會風險等問題。社區黨組織也無法有效依靠自身資源投入到應對防控工作當中,而且由于社區黨組織的領導核心作用發揮得不夠全面,基層社會服務性黨建工作一直處在社會應急管理實踐的最邊沿。社區應急志愿者結構亟需進一步優化,對志愿者的培養保護與激勵均不足。市民普遍對應急政策了解程度較差,以被動或動員性的投入居多,多數市民缺乏對社區周邊的危險認識和必要的自救互救才能。

4.3應急設備和物資的缺乏

受到人、財、物方面的制約,目前中國城市社會應急管理的軟硬件設施仍未能滿足最優標準,通信網絡體系亟需更加健全,緊急物品儲備依然存在缺陷。這導致城市社會在面臨風險與災難之際由于沒有穩定安全的緊急物品保障,受到比較嚴重的經濟損失,社會體系更無法回歸到原有狀態。

4.4是智能化韌性技術不健全

由于城市社會工作人員和志愿者普遍缺少網絡信息化技術經驗儲備,部分工作人員對智慧化工具的應用也只局限于微信、QQ等信息溝通與發布平臺上,但對云計算技術、人工智能等新興信息技術的應用卻非常局限。另外,由于對管理信息系統和網絡資源未能進行充分集成,容易產生信息壁壘和技術鴻溝[9]。即使是在臨近社區也會因為使用了不同的互聯網信息服務項目,而未能建立合理高效的信息系統進行互聯互通,進而對建立協同高效應急管理大數據信息服務網絡平臺和智能防災減災服務體系造成巨大障礙。在突發外部風險的打擊與壓制之下,社會上往往沒有專門處理風險的數據共享平臺,嚴重限制了社會應急與防災減災能力的提高。

5韌性社區實施路徑

5.1完善韌性治理體系,提升社區的制度韌性

首先,應堅持從頂層設計出發,發揮政府統籌協調的總領效能,明確社區治理在新時代應急管理體系中的主體地位,建立健全社區應急管理相關的法律法規,出臺相應政策以便增強社區韌性治理的貫徹落實力度。其次,現代社會所蘊含的風險不是單一性質的,通常是隱蔽、疊加、復雜型的,因此應依據社區的具體情況,為社區的物資水平、地理位置以及人口因素等方面制定長期發展規劃,有序引導社區提升韌性能力。否則在面對突發事件時,社區應急響應滯后,會對社區居民以及公共安全造成深遠影響和極大威脅。最后,要運用“全周期管理”意識,以塑造韌性社區為抓手實施系統性的頂層設計,統籌社區治理的初期規劃、中期建設、后期管理和實時更新。明確規定社區各個利益相關主體的權責劃分、地位界定及資源配置,明確上級政府對社區應急治理的業務指導關系,真正落實屬地責任,擴大社區在自然災害防控和應急處置等方面的自主權,提升社區一線的應急治理能力。

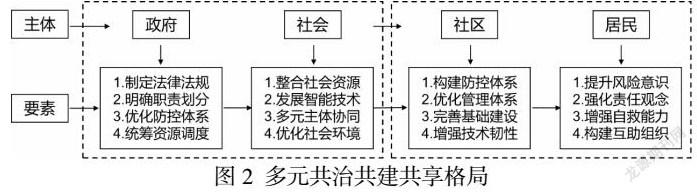

5.2強化多元主體協同,提升社區的組織韌性

首先,政府要擔負社區應急治理“元治理”職責,堅持中國共產黨的核心領導,動員和監督各主體(政府、社會、社區、居民),構建黨引領下的共建、共治、共享格局,如圖2所示。積極搭建社交平臺鼓勵吸引社會組織的廣泛參與,給予應急治理類社會組織資金物質支持,幫扶其發展壯大。政府也要加強自身組織建設,為建設韌性社區建言獻策,助力社區居民自我管理、自我服務、自我監督,構建居民參與社區管理的體制機制。其次,社區韌性治理要緊緊依靠居民,明確參與社區治理和社區防疫是每一個中國公民的義務。加大宣傳、黨員干部和社區骨干帶頭加入社區應急救援隊伍,對社區應急救援隊伍進行定期專業的應急救援訓練,以確保居民特別是優先關注人員在突發事件時的人身及財產安全。

5.3加強應急設施建設,提升社區的物理韌性

首先,加強社區基礎設施規劃與建設,對社區進行合理空間布局,在每個社區內務必提前留出空間以便應急設施的建立,預留出布局合理的避難場所。建立舒適社區生活圈,加強社區服務中心服務水平、增加綠化面積,在社區附近應有滿足居民日常需求的服務設施,如醫院、學校、公園、商場、銀行等穩定、便捷的家門口服務體系。完善社區醫療設施,減輕市級醫院應對壓力,降低居民交叉感染風險;著重改造、翻新人口密度大、居住環境惡劣的老舊社區。注重采用新技術、新材料、新設備等,配置光電、風力等新能源設施,以提升社區內固定基礎設施的工程韌性。其次,加強社區應急治理培訓和應急隊伍建設,根據接受培訓的社區特點,設置不同的培訓內容,例如老齡化小區和年輕化小區的居民接受能力、對于突發事件的認知、感知、決策等能力都不同,為了充分應對突發事件,應有針對性的進行社區應急隊伍建設與培訓[10]。挖掘志愿者加入社區應急隊伍,特別是具有專業應急知識的志愿者,以確保社區在突發公共事件中能迅速集中應急資源有效應對。

5.4加強信息技術建設,提升社區的制度韌性

首先,完善社區新型基礎設施,務必實現移動網絡全覆蓋,實現數據收集端點網絡、搭建數據共享平臺,提供數量充足、性能親民并且可以在災害來臨時幫助到居民的智能移動設備,例如社區智能機器人在新冠嚴重時期就可以為居民采買解決居民溫飽問題,甚至可以進行情感援助,以此保障居民災時的正常生活,以增強公眾應對災害風險的能力。又比如智能語音求助系統,可以幫助居民在發生災害時呼救、報警甚至給出及時準確的逃生意見。其次,加強智能技術和社區應急的深度融合,在云計算、大數據、人工智能等信息手段的幫助下,對突發公共事件進行預測,并將預測結論如實告知社區居民。政府部門借助信息化手段對收到的預警災害進行合理的決策,為居民提出應對危機的方式與策略。最后,通過對既往災害數據的分析,為社區居民提出改善建議,以減少此類事件的發生、以及此類事件再發生時社區居民應該采取的合理措施。

6結語

本本文通過對韌性社區的內涵及特點進行闡述,分析韌性社區的發展現狀及存在的問題,細化了韌性社區的評價指標,提出韌性社區建設的實施路徑提升策略,實現社區在后疫情時代下的結構調整和功能優化,有利于改善城市社區應對突發公共風險的應對方式,以期為韌性社區的構建和評價提供一個有效參考。當前,我國韌性社區理論還處于發展之中,未來還要不斷完善韌性社區研究框架和評估標準,進一步推動韌性社區建設的探索和創新。

參考文獻

[1]楊蕊,石建瑩.韌性社區的價值意蘊、理論內涵與實踐路徑[J].中共成都市委黨校學報,2021(05):89-96.

[2]Gilmer T P, Center K, Casteel D, et al. Developing trauma resilient communities through community capacity-building[J]. BMC public health, 2021, 21(1): 1-11.

[3]張心怡,張敏.重大事故影響下的工人社區衰退機制與韌性——基于過濾理論的分析[J].地理研究,2022,41(02):546-561.

[4]Imperiale A J, Vanclay F. Top-down reconstruction and the failure to “build back better” resilient communities after disaster: lessons from the 2009 L'Aquila Italy earthquake[J]. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2020.

[5]李彥琛,謝媛.新冠疫情防控中城市老舊社區的韌性研究[J].經濟研究導刊,2022(01):55-57.

[6]曾悅,張佳.基于突發公共衛生事件下小區防疫響應的社區韌性建設規劃思考——以成都市小區防疫響應為例[J].西部人居環境學刊,2020,35(03):23-28.DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20200304.

[7]焦勝,郭倩倩,韓宗偉,喻賢主.疫情防控視角下社區韌性多情景模擬研究[J].中外建筑,2021(12):30-34.DOI:10.19940/j.cnki.1008-0422.2021.12.005.

[8]傅利平,何蘭萍.以韌性社區建設提升基層治理現代化水平[J].國家治理,2021(45):34-37.DOI:10.16619/j.cnki.cn10-1264/d.2021.45.006.

[9]陳濤,羅強強.韌性治理:城市社區應急管理的因應與調適——基于W市J社區新冠肺炎疫情防控的個案研究[J].求實,2021(06):83-95+110.

[10]Rico G C S. School-community collaboration: disaster preparedness towards building resilient communities[J]. International Journal of Disaster Risk Management, 2019, 1(2): 45-61.

作者簡介:胡佑安(1970年—),男,民族:漢,籍貫:湖南益陽,職務:副院長,學歷:本科,單位:湖南瀟湘大數據研究院

姜兵仁(1987年—),男,民族:漢,籍貫:江西撫州,職務:項目經理,學歷:本科,單位:湖南瀟湘大數據研究院

基金項目:長沙市科技計劃項目經費資助(kq20008002)

※通訊作者:胡佑安