高職大學英語文化育人意蘊及路徑

李輝

[摘 要] 課程思政視域下的高職大學英語教學堅持守“政”創新、以“化”育人,通過明晰文化育人意蘊、重塑教學目標、挖掘課程蘊含的文化思政元素、補給文化素材、創新教學設計、“1+N”文化輸入等手段,開展知識導向和價值引領相交融的大學英語教學,培育學生的文化認同,提升學生的文化自信,增強學生用英語傳播中國智慧、講述中國故事的能力。

[關鍵詞] 大學英語教學;課程思政;文化育人;意蘊;教學路徑

一、課程思政背景下大學英語的使命

《高等學校課程思政建設指導綱要》指出,要在所有高校、所有學科專業全面推進課程思政建設,發揮每門課程的思政作用,提升高校人才培養質量。在這樣的時代背景下,高職院校的大學英語專業紛紛開展了課程思政改革,融入育人元素,充分發揮大學英語課程的立德樹人作用,培養融語言技能、文化知識和人文素養為一體的新時代技術技能型人才。

大學英語是高職院校開設的一門公共基礎課,量大面廣,覆蓋全校學生,開課時間一般為兩個學期,每周四個學時。英語教學屬于意識形態領域,兼具工具性和人文性兩重使命,教學內容主要涉及英語國家的語言和文化,蘊含著西方國家的意識形態和價值觀,容易對學生的思想意識產生影響。全球化背景下東西方經濟活動和文化交流的日益頻繁,以及自媒體的普遍應用,使得大學生接受多元文化的渠道和方式更加多元化。如果不重視中國文化的輸入,忽視對學生世界觀、人生觀、價值觀的引導,有可能導致學生對中國文化信心不足,盲目崇拜西方文化,有輕視或蔑視中國文化的不良傾向。同時,高職院校培養生產型、技能型人才,專業課程的學習中強調技能訓練,無疑會弱化學生的人文修養和文化素養,嚴重影響他們的全面發展。由于大學英語課時多、跨度長,師生相處時間久,交流互動相對穩定,有利于建立良好的師生關系,“親其師,信其道”,可以提升課程育人的實效。大學英語課程是連續開設的,可以保證課程思政的連貫性和延續性。因此,將課程思政、立德樹人融入大學英語教學意義重大。

二、大學英語教學的文化育人意蘊

文化是一個國家和民族歷史的積淀,語言則是文化的載體和傳播媒介。學習者用英語來學習外國文化,認識世界,形成國際視野。以英語為載體傳播文化,必然會對學生的世界觀、人生觀和價值觀產生影響。因此,語言教學的過程伴隨著人文素養的培育和世界文化的傳播。然而,由于中國文化元素輸入不足,學習者缺乏中國文化素養和中國情懷,文化失語現象嚴重,無疑會削弱學生的民族文化認同感。中國傳統文化博大精深,學習和掌握其中的各種思想精華,對樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀很有益處。因此,在學習英語的過程中,推介中國傳統文化和吸收外國多元文化同等重要,切忌厚洋薄中,顧此失彼。大學英語教學應秉持英語學習與思政育人密不可分、知識導向和價值引領相互融合的教學理念,使學生提升英語能力,學習國外專業領域的先進技術和工藝,以中國文化的精髓來塑造核心價值觀,培養道德情操,建立文化自信,厚植愛國主義情懷。

在大學英語教學中輸入中國文化,可以幫助學生更深刻而全面地認識我國的歷史和文化,了解中國文化所蘊含的民族智慧和人文精神,感悟中華民族的傳統美德,樹立民族自豪感和自信心,還可以利用“與生俱來”的語言優勢,助力中華優秀傳統文化、紅色革命文化與社會主義先進文化對外傳播,在國際上傳播中國聲音,讓世人全面認識中國,深切理解中國夢、中國精神及中國價值觀的積極內涵,真誠擁抱中國。同時,在大學英語教學中增加中國傳統文化元素,不僅有助于培養學生正確的價值觀和優秀的道德品質,提高學生的人文綜合素養,還有助于學生形成文化思辨意識,秉持求同存異的態度和原則,客觀比較和分析中西方文化的共性和差異,以海納百川的胸懷接受文化差異。對待外國文化的舶來品切忌拿來主義,而要以辯證的態度汲取精華,去除糟粕,實現中外文化的融合與協同發展。在英語教學中適時融入社會主義核心價值觀教育,讓學生在對外宣傳中國文化時能夠具有民族自信、文化自信,并有能力用英語講好中國故事,培養家國情懷與國際視野兼備的復合型、創新型人才。

三、大學英語文化育人的教學目標

《高等職業教育專科英語課程標準(2021年版)》指出,高職英語課程的目標是全面貫徹黨的教育方針,培育和踐行社會主義核心價值觀,落實立德樹人根本任務,培養具有中國情懷、國際視野,能夠在日常生活和職場中用英語進行有效溝通的高素質人才。以文化育人為靈魂的大學英語教學在服務于課程目標的基礎上有所創新,聚焦文化育人,強調多元文化的理解和表達,通過挖掘課程知識內隱的文化屬性和精神品格,遵循知識傳授、能力培養和價值塑造的綱領,將文化學習、文化對比和思政教育貫穿于教學的各環節,實現德行品格培育和英語語言學習的有機融合。

(一)知識目標

掌握必要的英語語音、詞匯、語法、語篇和語用知識;了解中西方多元文化知識,理解其文化內涵,汲取其文化精髓,掌握必要的跨文化知識;通過文化對比,加強對中國傳統文化的認識,學會相關英語表達方式。

(二)能力目標

具備基本的英語聽、說、讀、寫、譯的能力;能恰當運用與主題和情境相關的語言文化知識,提高口頭和書面溝通能力,有效進行日常生活和職場情境中的涉外溝通和跨文化交際活動;能用英語講述中國故事,傳播中華文化。

(三)德育目標

培養愛國主義精神,具有家國觀念,樹立中華民族共同體和人類命運共同體意識;以理解、包容、開放的態度對待中西文化差異,堅持中國立場;形成正確的世界觀、人生觀和價值觀;培育文化自覺,提升文化自信,傳承中華優秀文化,展現中國精神;認識到英語學習的趣味和意義,運用恰當的學習策略,實現終身學習。

四、大學英語文化育人的路徑

(一)挖掘課程蘊含的文化思政元素

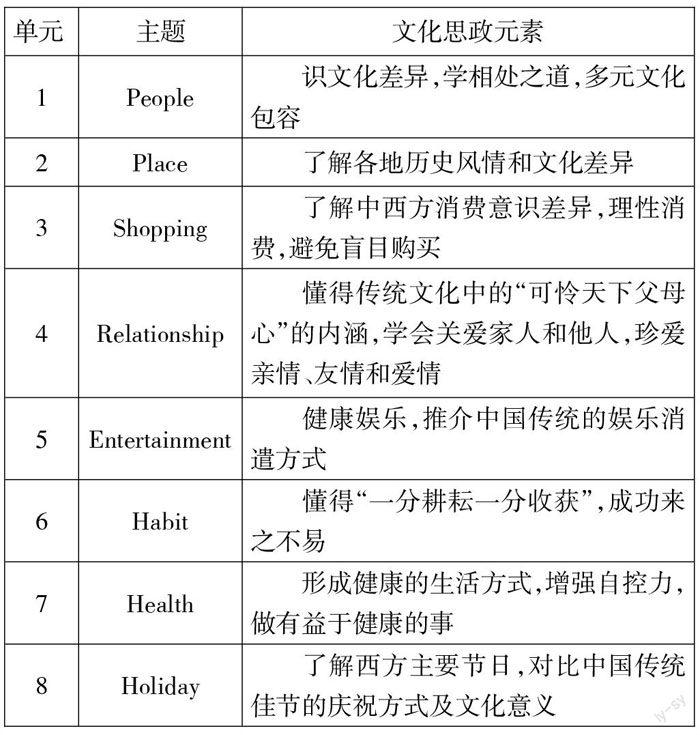

選用《高職國際進階英語》為主要教材,自編《大學英語·中國文化行》為輔助教材,提供英語學習素材,輸入世界多元文化和中華文化,蘊含著多彩的思政元素。通過教材整合確立八個主題單元,自帶思政育人屬性,具體見下表。

教學中結合主題內容補充傳統文化素材,如學習“娛樂”這一主題時引入京劇、太極拳、武術等傳統娛樂形式,培養學生的文化自信、民族自豪和文化傳播意識。也可以分享傳統文化背后的人物故事,如京劇狂人“洋猴王”格伐放棄英國高薪職位來到中國,二十年如一日零起點學京劇,他與京劇的故事,讓學生感受到國粹京劇被外國人所推崇和喜愛,折服于京劇的世界影響力,文化傳播內驅力油然而生。教學中師生共同欣賞京劇名段,學生身臨其境感受京劇的魅力,可激發傳承傳播國粹的意愿,提升使用英語傳播中國文化、講好中國故事的能力。

(二)創新以文化育人為核心的教學設計

教學設計是連接教育理論和教學實踐的橋梁,是運用科學的方法設計教學過程,使之成為一種可遵循、可操作的程序。教學設計決定教學效果。下面以Health主題為例,展示課程思政視域下大學英語文化育人的教學設計。

上述教學設計將主題內容所蘊含的德育元素融入課前、課中和課后各個環節,將育人實踐滲透到教學的全過程,英語學科內容和思政內容模塊“基因式”融合,學生既習得了語言文化知識,提升了英語語言運用能力,又形成了健康生活、健康管理、文化自信、文化傳播等品格,真正實現了語言教育和思想教育同向同行,潤物無聲。

(三)補給文化學習資源

除了選用規劃教材和自編教材,還可以利用網絡平臺和媒體資源,引入具有時尚元素和時代意義的形式多樣的文化學習資料,如視頻、音頻、活頁式文本材料。(1)國內外的中國元素英語紀錄片,如《中國范兒》(Feel of China)、《你好,中國》(Hello, China)、《美麗中國》(Amazing China)等英文視頻節目,用地道的英語從不同側面展示中國獨具特色的文化符號,講述中國故事,反映博大精深的中國文化,有利于世界了解更真實的中國,感受中國文化底蘊;讓年青一代認同中國文化之美,喚醒他們的責任感和使命感,培養學生的文化自信和民族自豪感。(2)補充中國古代典籍里的經典佳句、名人名言,在學習英語表達的同時讓傳統文化之美走進生活,可以碎片式引入,每日一句感悟文化,陶冶情操,規范德行。(3)利用好“學習強國”平臺,根據教學需求選擇具有中國文化元素的素材和實例,如中華優秀文學作品、中國智慧、中國方案、中國速度及中國工匠典型等具有中國文化特色的思政元素融入教學之中。(4)關注“中國日報”“語言服務”“英語教學”“蔡雷英語”等英語學習手機軟件,緊跟政府工作報告、時事熱點話題、新詞熱詞、發生在身邊的故事、貼近學生生活的素材等,既是語言學習和技能訓練的良好素材,又是社會主義核心價值觀滲透的天然媒介,在潛移默化中立德樹人。

(四)“1+N”文化輸入

“1”為大學英語課堂的主戰場,滲透中國傳統文化和紅色文化,在培養學生英語能力的同時,挖掘教學各環節所蘊含的文化思政元素,塑造學生的價值觀和道德品質,實現以“化”育人。“N”即拓展延伸路徑,協同線上、線下,融合課堂內外、校園內外,形成一個思政育人輻射場。線下課外活動開展“網絡游戲”“網上購物”“網絡相親”“何謂健康”等主題辯論,培養學生明辨是非、理性思考、辯證思維的能力,讓學生養成健康的生活習慣和健全的人格;一以貫之開展課前五分鐘“我身邊的傳統文化”“中國的抗疫精神”“我最敬仰的英雄人物”“一個紅色故事”等主題演講,增強學生對傳統文化內涵的認知和認同,培養文化自信和家國情懷,或舉辦中外文化、中外節日、中外風情的辯論賽和英文校園劇等活動,培養學生的批判性思維能力和跨文化意識;同時,借助“云班課”“釘釘”“微信”等云平臺,構筑虛擬交流空間,秉承英語學習和文化傳承的理念,不斷供給文化學習的音視頻資料,引導學生關注移動終端的英語學習資源,幫助學生樹立正確的英語學習觀,構建學習策略,練就終身學習的能力。還可以開辟第二課堂和第三課堂(云課堂),價值塑造拓展到課堂之外。

參考文獻

[1]徐錦芬.論大學英語課程思政實踐與研究[J].上海理工大學學報(社會科學版),2021,43(4):303-308.

[2]崔禮山.大學英語教學必須適度推介中國傳統文化[J].經濟師,2013(3):133-134.

[3]彭青龍.論外語學科方向變化新特點與內涵建設新思路[J].外語電化教學,2018(3):3-7.