巧用數學實驗 做“好玩”的數學

——以“3的倍數的特征”為例

江蘇省揚大教科院附屬楊廟小學 王興偉

一、問題提出

眾所周知,教學“3的倍數的特征”的關鍵是如何從觀察數的末尾數字轉到觀察所有數字的和,這是一個轉折,更是一個跨越。課堂上,有的教師用精美的課件將復雜的特征推導過程演示得清清楚楚,有的教師非常順利地得出3的倍數的結論,有的教師則干脆省去所有繁雜的過程,直接告訴學生3的倍數的結論。在這樣的課堂上,學生學得機械、枯燥,感受不到知識本身的奇妙和魅力。如何在有效建構3的倍數的概念的同時避免先前學習的負遷移?如何引領學生從關注概念的外表轉向思考內在的本質,進而指向學生的抽象、推理等核心素養?面對這些問題,筆者采用了數學實驗教學的方法,既激發了學生的學習興趣,又培養了學生良好的探究性學習習慣,提升了學生的自主創新能力。

二、課堂回放

(一)首次實驗,用四顆算珠撥數,激起疑惑

師:同學們,我們都知道判斷一個數是不是2、5的倍數,要看個位上的數。今天,我們來研究3的倍數,你猜想什么樣的數是3的倍數?

(學生有的猜想個位上的數是3、6、9,有的猜想個位上的數是0、5、…)

師:究竟看什么呢?我們來驗證一下。這是一張1~50的數表,請大家圈出是3的倍數的數,觀察圈出的數,思考一下,求3的倍數的數,只看個位上的數,對嗎?

(學生圈過后發現有的個位上是3、6、9的數是3的倍數,有的卻不是,是3的倍數的數在個位上的數有0~9,不能只看個位上的數)

師:3的倍數到底與什么有關呢?我們一起來做一個小實驗——撥珠實驗。

活動要求:

(1)用4顆算珠撥3的倍數。

(2)同桌兩人合作,一個人撥珠,另一個人判斷它是不是3的倍數(可以用計算器)。

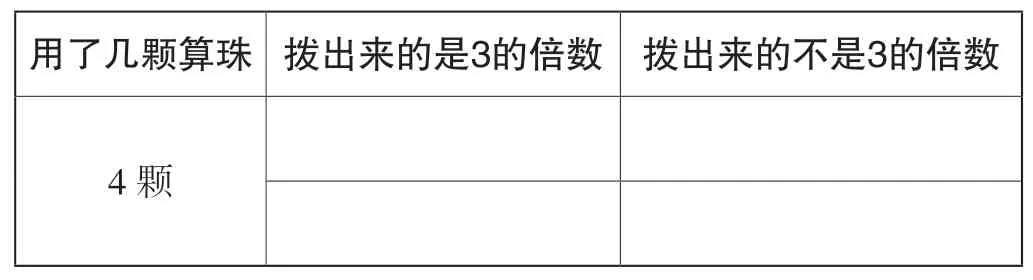

(3)把撥的數記在實驗記錄單相應的方格里。(見表1)

表1 實驗記錄單(一)

(生合作實驗,師巡視,完成后組織匯報交流)

生1:我撥了一個211,它不是3的倍數。

生2:我撥了一個31,它也不是3的倍數。

……

(教師把學生匯報的數輸入屏幕的表格中)

師:有沒有人撥出的數是3的倍數?大家都沒有撥出3的倍數,這說明什么問題呢?

生:用4顆算珠撥不出3的倍數。

師:是啊,剛才撥珠時,有的同學把4顆算珠分散在幾個數位上,有的同學干脆放在一個數位上,可無論怎樣撥,都撥不出3的倍數。

策略分析:用實驗的方法不但提高了數學知識本身的趣味性,而且讓學生經歷了探究“3的倍數的特征”的過程。學生從觀察數的末尾的特征到觀察這個數的數字和,具有很大的思維跨度,很難獨立通過研究發現3的倍數的特征。教師通過預設一個“陷阱”,讓學生經歷撥珠后發現,4顆珠子無論怎么撥都撥不出3的倍數。這時,學生在操作中自然就會產生疑惑:“為什么4顆珠子就撥不出3的倍數呢?如果用其他數量的算珠呢?”困惑越大,探究的欲望就越強烈,不待教師吩咐,學生已迫不及待地進入下一個環節的學習。

(二)第二次實驗,用任意顆算珠撥數,整體感知

師:既然用4顆算珠撥不出3的倍數,那么,究竟要幾顆算珠才可以撥出?下面,同桌兩人商量一下,任意選擇幾顆算珠,一個人撥,另一個人記錄并填寫在實驗記錄單里,然后判斷它是不是3的倍數。

(生同桌合作活動,教師巡視、指導,然后讓學生帶著實驗記錄單再次反饋交流)

(學生匯報時有的用了3顆算珠撥數,有的用了4顆、5顆、6顆……同時,學生發現,只要是用了3顆、6顆算珠撥的數,都是3的倍數,而用了4顆、5顆算珠撥的數,都不是3的倍數)

師:用3顆算珠能撥出哪些數呢?

生:我們撥出了30、21、12、120、102、210,它們都是3的倍數。

(師相機板書:30、21、12、120、102、210)

師:從這三個數上怎么能看出是用了3顆算珠呢?

生:“102”百位上的“1”用了1顆珠子,十位上是“0”,沒用珠子,個位上是“2”,用了2顆珠子,一共用了3顆。“21”這個數也是一樣的道理。

(師板書:1+0+2=3, 2+1=3)

師:有沒有用3顆珠子撥出一個不是3的倍數的數呢?

生:沒有。

師:我們再來看看用5顆算珠撥出的數,哪些同學是用5顆算珠撥數的呢?

生:我們用5顆珠子撥了一個320和11111,它們都不是3的倍數。

……

師:有沒有人用5顆珠子撥出一個是3的倍數的數呢?

生:沒有。

師:還有誰用了幾顆算珠撥數?撥出的情況怎樣?

生:我們用了6顆,撥出的數是51、3300、420,它們都是3的倍數。

師:同學們,誰能看出他是用了6顆算珠撥數的?

生1:“420”百位上的“4”用了4顆珠子,十位上是“2”,用了2顆珠子,個位上是“0”,沒用珠子,一共用了6顆。“321”這個數也是一樣的道理。

生2:我補充一點,各個數位上的珠子可以任意調換順序,但結果都是3的倍數。

(師板書:4+2+0=6, 3+2+1=6)

策略分析:教師安排學生用任意顆算珠撥3的倍數的實驗,通過撥數實驗和全班學生的匯報,使學生進一步發現用4顆、5顆算珠撥數,都撥不出3的倍數,而用3顆、6顆算珠撥數,怎么撥都是3的倍數。學生對3的倍數的特征有了初步感知,在實驗和探究過程中逐步建構起對“3的倍數的特征”的整體認知,而且其認知隨著實驗的不斷深入會越來越清晰。

(三)第三次實驗,用3的倍數顆算珠撥數,驗證推理

師:學到這里,我想請大家再猜想一下,3的倍數的特征可能是什么?

生1:如果算珠是3的倍數,撥出來的數一定是3的倍數。

生2:如果一個數各個數位上加起來是3的倍數,這個數一定是3的倍數。

……

(師相機板書:猜想一,算珠是3的倍數;猜想二,各位數的和是3的倍數)

師:你能說說是怎么想的嗎?

生:用3顆算珠,怎么放都是3的倍數,而用5顆算珠,怎么放都不是3的倍數。

師:這兩種猜想一樣嗎?

生:兩種猜想是一樣的,因為各數位上的數字之和就是算珠的顆數。

師:我們怎樣驗證這些猜想是否正確呢?

生:我們可以再實驗一次,用3的倍數顆算珠去撥數,看它們是不是3的倍數,這樣就可以判斷猜想是對還是錯。

師:好吧,請你任意取一些珠子,但顆數必須是3的倍數,然后任意撥一些數,看看它是否是3的倍數。如果是3的倍數,就請你把撥的數和用了多少顆算珠輸入屏幕上的這個表格中。(師生共同輸入數據,見表2)

策略分析:教師讓學生用任意3的倍數顆算珠撥一些數,并且把大家實驗中的數據輸入實驗記錄單中,這樣做,就可以從特殊推理到一般,彌補了不完全歸納法的不足。學生通過積累大量的表象,激活了思維。當教師給學生大量的機會去觀察、類比、歸納、推理、猜想、驗證、交流的時候,學生就會被數學知識本身的魅力深深吸引。學生通過數學實驗,完整經歷了知識的發生、形成和發展過程,重走了人類發現數學規律的歷程,并從直觀具體的實驗階段走入抽象理論階段,從而達到對數學知識的“再發現”和“再創造”境界。

(四)第四次實驗,用分小棒演示,推理證明

師:剛才我們通過觀察、舉例,知道了3的倍數的特征。這個特征是不是巧合呢?它背后的真相到底是什么呢?要揭開這個秘密,我們可以借助一件神秘武器——小棒來完成。

(師出示123根小棒,要求分成3份,學生口答算式,師板書“123÷3”)

師:想一想,用小棒怎么表示“123”?

生:1捆一百根小棒、2捆十根小棒,再加3根小棒。

師:我們先分百位上的小棒。1捆一百根小棒怎么分成3份呢?還余幾根?

生: 1捆一百根小棒,分成3份,每份33根,共計99根,還余1根。

師:再分十位上的小棒。這里有2捆十根了,我們可以一捆一捆地分。怎么分成3份呢?

生1:第一捆分成3份,每份3根,共計9根,還余1根。

生2:第二捆也一樣,分成3份,每份3根,共計9根,也余1根。

師:那十位上一共就余了幾根?

生:兩根。

師:個位上有3根,我們先將3根小棒單獨放在旁邊。

(師引導學生觀察課件,見下圖)

師:現在要判斷123是否是3的倍數,只要看哪部分?

生:余下的根數。

師:是多少?

生: 1+2+3。

師:觀察一下,這里余下的根數和什么是一樣的?

生:“1”和百位上的數一樣,“2”和十位上的數一樣,“3”就是個位上的數,余下小棒的根數和各位上的數字一樣。

師:現在你知道3的倍數有什么特征了嗎?為什么?

生:因為把各個數位上的小棒分掉后,余下的和各數位上的數一樣,所以要判斷是否是3的倍數,只要看各數位上的數字之和是否是3的倍數。

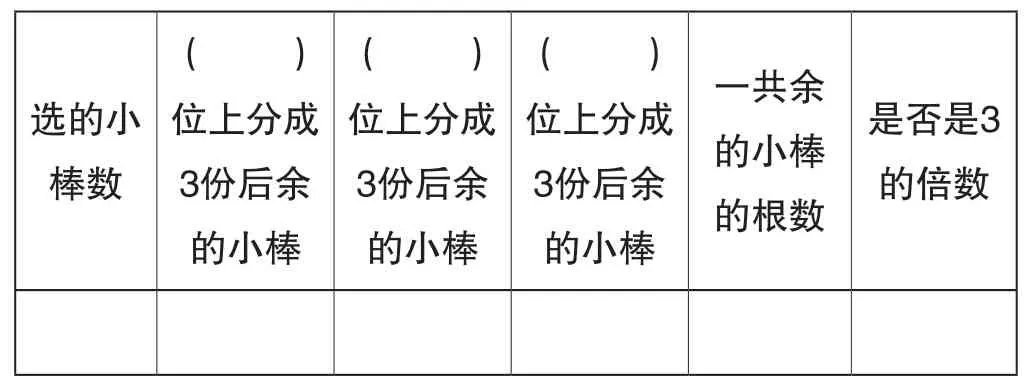

師:老師只舉了一個數的例子,你們像這樣用小棒再舉一些例子,4人為一個小組,分工合作,用小棒來分一分,在實驗記錄單(見表3)上填一填,然后大家議一議,看看你有什么發現。

表3 實驗記錄單(三)

策略分析:教師通過讓學生進行分小棒的實驗,引領學生去探求3的倍數的特征的根源:為什么各數位上的數字之和是3的倍數,那這個數就是3的倍數呢?用小棒的方法來進行實驗,簡單直觀,一目了然,巧妙的數形結合使學生對高深的原理有了初步的理解,從而解決了學生腦海中的疑惑。學生用自己的方式去“理解算理”,了解知識的“前世”“今生”和“未來”,不僅能豐富知識、開發潛能,還能在探究中學會探究,從而不斷地改善自我、發展自我。

三、分析反思

(一)創設實驗情境,激發探究欲望

數學實驗必須要創設實驗情境,學生在情境中就能形成問題意識,并產生強烈的要解決這一問題的內驅力。同時,教師可以利用情境,使學生原有的數學認知結構與新學習的內容之間發生矛盾沖突,使學生在心理上產生學習需要。在本例中,教師在課的開始先讓學生回憶2、5的倍數的特征,再觀察50以內3的倍數,通過觀察對比,引導學生從正、反兩個方面否定了3的倍數與末尾數字有關的認知。接著,教師讓學生通過用“4顆珠”和“3顆珠”進行對比,使學生在認知沖突中自然產生了強烈的學習需求。這一實驗情境的創設,激發了學生的求知欲望,充分調動了學生學習新知的興趣,促使學生智力活動的潛力得到充分的啟迪、發掘和發揮。

(二)引領親身體驗,調動全員參與

數學實驗的最大特點就是讓學生自己動手、實驗、操作。教學中,學生的“探”在前,教師的“導”在后,課堂中注重的是知識獲得的過程和方法,注重的是對學生探究能力的培養。在本例的實驗活動中,教師為學生設置障礙,讓學生和同伴小組合作闖關。教師以小組成員的身份參與其中,與學生一起實驗、討論、對話,這樣的實驗過程是師生互動的精神生產過程。學生通過四次實驗,在實驗操作中進行猜想、觀察、比較、分析、概括,親身體驗了“3的倍數”的發現過程。在課堂中,每個學生都在玩學具、看特征、找發現,人人動手,個個參與。學生發現的結論無論是淺顯的還是深刻的,都是其最真實的體驗和感受。

(三)逐層漸進建構,建構深度思維

現代教育論認為,學生應重走人類掌握數學的歷程,從直觀具體的實驗階段走入抽象的理論階段。在學生進行自主操作實驗后,教師應及時將學生發現的信息整理歸納,將問題做進一步的引申、拓展,逐步將學生的動作思維提升到言語表征,從具體形象思維引導到抽象邏輯思維,從而培養學生思維的深刻性。本例中的四次實驗活動,不是簡單的重復,而是層層遞進、環環相扣、由表及里,不斷地向概念的核心“挺進”。教師像剝筍一樣,在每次實驗后,將影響“3的倍數的特征”這個概念的外衣層層剝去,不斷激發學生向更上位的方法層面思考,步步逼近概念的核心層。最終,師生一起去發現、探尋“3的倍數的特征”的本質,使課堂教學不僅是學生學習知識的過程,還是師生共同建構概念意義的過程,實現了師生知識共享、情感交流、心靈溝通、能力創新等多層次的互動。