陜西鳳翔木版年畫和云南大理地區甲馬的對比研究

摘要:年畫屬于中國民間傳統文化的藝術范疇,在漫長的歲月中,與不同的地域文化相結合,產生了不同的變化。本文就陜西鳳翔木版年畫和西南地區云南大理甲馬二者進行比較研究。全文分為三部分,首先對甲馬和年畫的概況進行介紹;其次對年畫和甲馬的造型與色彩特征進行分析;最后對甲馬和年畫進行對比研究,通過對比,可以看出受地域、文化、習俗和民族等因素的影響,二者皆有相同和不同之處,這為傳統文化在當今社會的發展提供了新的方向。

關鍵詞:木版年畫;甲馬;鳳翔;云南大理;對比

一、鳳翔木版年畫與大理地區甲馬概況

(一)鳳翔木版年畫概況

陜西是中國農耕文明最發達的地區之一,位于陜西省寶雞市的鳳翔縣在這樣的文化積淀下有了深厚的發展基礎。從目前作品來看,可按主題分類,分別是神像類、吉祥類、習俗和生活類、戲曲神話傳說類和傳承人創新類等。

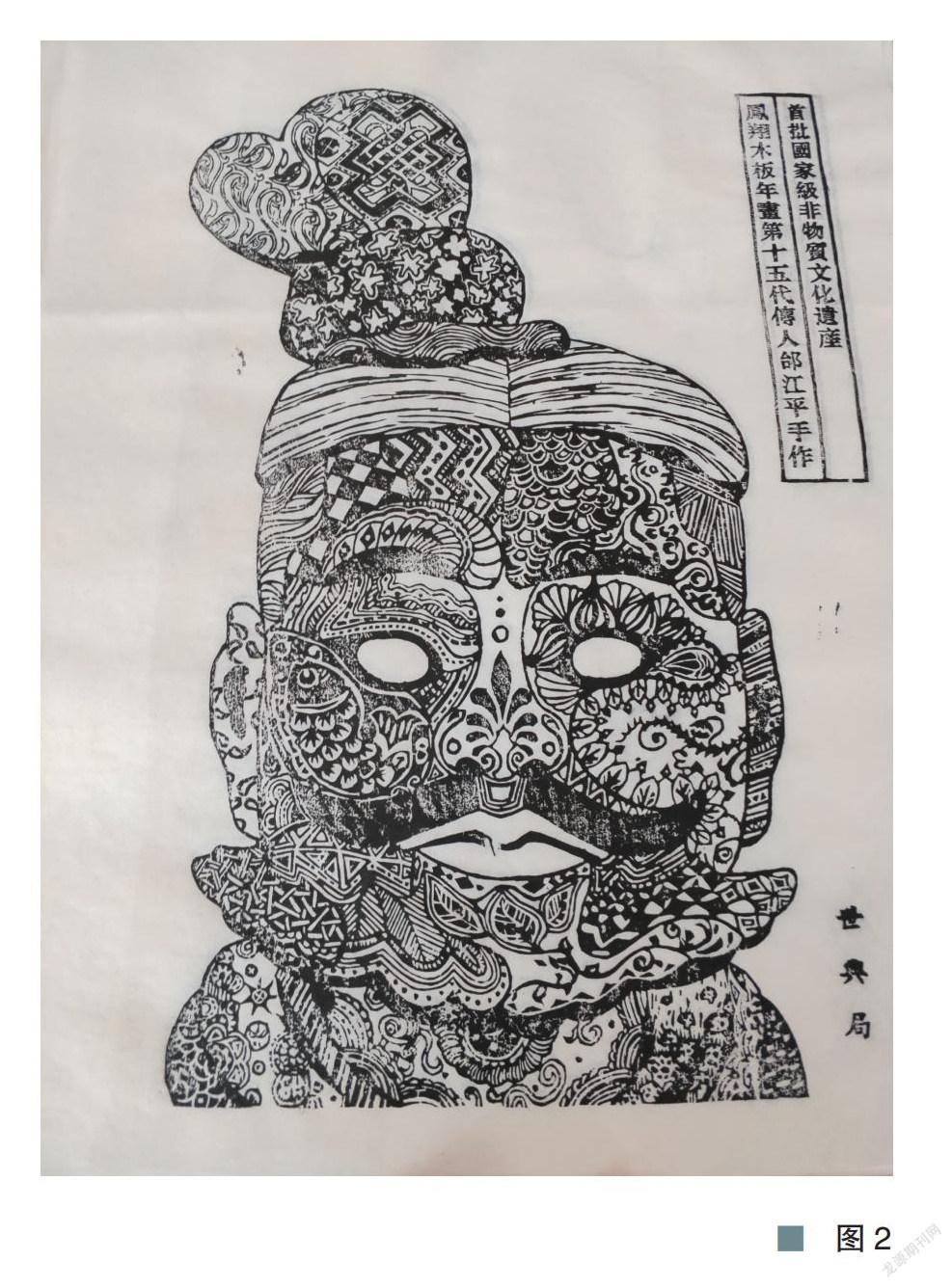

首先,神像類是年畫最早的使用功能種類,古時候的人們對不能解釋的事物充滿畏懼心理,認為萬物皆有靈性,更有甚者化為神靈。人類運用豐富的想象力,將從現實中敬畏的實物具象變成具體的人物像,神像類木版年畫應運而生。過年時節張貼,用想象中的神靈之“神力”驅散生活中不好的事情。其次,吉祥類的鳳翔木版年畫承載著人們除舊迎新(圖1)、憧憬美好生活而進行的創作。習俗和生活類的題材包括節日慶祝、民俗趣事等。再次,戲曲神話傳說類中,鳳翔年畫結合陜西特色的秦腔戲曲,多以組畫的形式印制,既可以裝飾房屋又可以對兒童進行傳統文化的啟蒙教育。最后,傳承人創新類是傳承人自行創作出來的新的類型。當今的木版年畫消費群體,已經從之前的普通百姓變成了收藏家。針對這一改變,首先是印刷紙張的改變,制作人將紙張換成了高級熟宣紙來滿足消費人群收藏欣賞的需求。此外,在刻板方面,除了傳統的花樣之外,傳承人結合陜西的特色文化,創作出秦始皇兵馬俑的刻板(圖2)。這一系列的刻板耗時耗力,一塊板子從設計到制作得一年時間,這樣的制作周期在之前是無法想象的,因為利薄多銷的營銷模式不允許這樣精細的制作。如今年畫的價格較之前提高了十幾倍甚至更高。

(二)大理地區甲馬概況

大理甲馬歷史悠久,其主要題材有以下幾個方面:佛道神靈、祈祥禳災以及白族本主神類。

1.佛道神靈方面

從傳統的觀音菩薩、財神再到火神、水神、樹神,以及天地等主題。另有甲馬精神,是指甲馬版上單獨印刻馬造型的這一類刻板,這種甲馬紙在使用的時候多配合所祈求的愿望一起焚燒。精神甲馬即是將人們的愿望傳遞到神靈處的信使,人們的想象力十分豐富,擔心單獨焚燒愿望甲馬紙,神靈“聽”不到,需要讓“馬匹”帶著“愿望”送到神靈跟前才可以傳達。這種方式透露著人們的生活意趣。

2.祈祥禳災方面

人們自古以來都有對美好生活的追求,所謂祈福即為祈禱美好的生活、消除生活中的災難。在大理地區祈福納祥的甲馬有“眾神”“日夜神”等,甲馬的使用一般沒有太多限制,而是根據人們需要的情況選擇使用。

3.云南大理地區本主神類

大理以少數民族白族為主要人群,而白族與眾不同的信仰即為本主神信仰,由此產生了本主神甲馬。其一般原型多為當地民間真實存在的歷史人物的神話改編,或自行創造的神靈。這類本主甲馬的特點是有自己的“領域”或“范圍”,甚至不同村落都有不同的本主神,自然也存在不同的本主甲馬。

二、鳳翔木版年畫與大理甲馬的特征

(一)鳳翔木版年畫的造型和色彩特征

1.意象造型特征

所謂意象造型,主要包括對所描繪的對象均采用概括性很強的方式去,對自己憧憬的未來做一個完美的表述,通過對一些美好寓意的理解和向往,在畫面中使用諧音物品的表達方式,例如“蝙蝠”與“福”的諧音。鳳翔木版年畫多采用此類特征,畫面色彩艷麗、寓意美好,構圖飽滿和諧,共同形成了鳳翔年畫高度概括、追求完美的突出特點,同時也非常符合西北民眾喜愛大紅大綠、色彩艷麗的審美需求。

2.色彩特征

色彩方面,鳳翔木版年畫用簡潔的色塊疊加碰撞出強烈的視覺效果,在其中還體現出傳統的中式配色特點。結合民間多喜歡強烈、飽滿、明度高的色彩,從色彩上反映出對生活的美好向往和喜慶情緒。主要顏色多用大紅、絳紫、艷綠、明黃,配合墨色的線條。色彩搭配既符合傳統北方色彩喜好,又結合主題,具有較高的審美價值和信息表達意義。

(二)大理甲馬的造型和色彩特征

甲馬在造型特征上與鳳翔木版年畫有一定的相似之處,具體表現在甲馬有樸拙、符號以及色彩等方面特征。

1.樸拙造型特征

樸拙化是云南甲馬所獨有的特征,甲馬是供焚燒用的,所以對紙質、印刷質量要求不高。人們普遍相信,“祭神如神在”“心誠則靈”,而不在乎甲馬的自身價值。甲馬手藝人在制作甲馬版的時候更多的是考慮如何表現一張甲馬的使用價值,不太會在意雕刻的線條是否細膩,人物造型是否精美,所以甲馬更多體現的是它的使用價值而非審美價值。這種創作心理之下使得甲馬帶有一種樸拙感,乍一看線條粗獷生硬,但現今,這種藝術形式反而帶有其特定的韻味。

2.符號指代特征

符號指代方面,主要與符號所代表的場合或場所息息相關。在大理地區的甲馬符號中,很多都可以看出傳統手工藝人將生活中常見的元素作為甲馬的符號來進行運用。首先會選擇某些約定俗成的符號;其次是手工藝人在創作時,根據主題和造型的不同所做的獨特點綴性的符號,通常這種符號帶有一定地域區分性,其原因是云南特有的地理因素造成文化的相對閉塞性,在漫長歲月里很難受到其他地區藝術形式的影響;最后是甲馬發展過程中與時俱進的特點,甲馬版的刻板式樣并非一成不變,而是會隨著時代的進步、消費者的需求而改變。

3.色彩特征

色彩特征方面,傳統民間藝術中常用的青、紅、白、黃、黑等屬于傳統中式色彩,也是對我國五行學說的一種反映。而大理地區的甲馬在色彩上也遵循此觀念,但甲馬色彩的表達不是在印色上,而是通過紅、綠、白、紫等多色的紙張來體現。按照習俗,不同顏色的紙張印制不同的主題,主要是為了更加凸顯甲馬的“神力”,也有區分主題之意。例如,喜神、財神多用紅色紙繪制;兇神、惡煞多用紫色等。除了紙張的色彩不同之外,甲馬的線條始終是黑色的,這種不以主題造型作為色彩變化的方式是甲馬特有的色彩特征。

三、鳳翔木版年畫與大理甲馬的對比

(一)鳳翔木版年畫與大理甲馬的相同性

首先,二者最為相同的就是都有驅災辟邪的功能。鳳翔木版年畫最早的功能就是驅災辟邪,是新年里人們張貼在住宅大門上用來鎮宅辟邪的門神,是抓捕小鬼的鐘馗,是保佑一家吃飽穿暖的灶王神。而云南甲馬驅災辟邪的功能更加具象化,不僅僅是“捉鬼”,而是“具體捉哪一個鬼”;不再是“祈福”,而是“具體祈哪一種福”。

其次是農耕節氣方面,我國作為以農耕為主的國家,對于節氣、歷法和農耕的重視不言而喻。例如《山海經》中就有根據不同的山脈來判斷節氣的習俗,一切的觀察與祈禱均是為了確保農耕順利進行。特別是耕作過程中所遇到的人力無法解決的問題,人們只能依靠祈禱。鳳翔木版年畫藝人將農忙時的勞作場景和耕作方式用年畫記錄下來,讓人感到親切的同時,還能指導后人勞作。而甲馬在使用的時間上是沒有任何限制的,只要人們在生活中遇到相關阻礙,就可以焚燒使用。

再次是求財求運方面,在鳳翔木版年畫和云南大理地區甲馬中都有財神主題的表現。甲馬方面,祭祀財神會在農歷大年初一或正月十五使用甲馬財神,一般會選擇黏貼財神、利市仙官等在房屋正門門楣之上,中間或可黏貼八卦甲馬,有保平安、招財之意。鳳翔木版年畫中,財神也是一大主題,人們在逢年過節買來貼于屋內,時時祭拜,以求招財進寶。

(二)鳳翔木版年畫與大理甲馬的不同性

1.使用方式不同

云南甲馬一般都是祭畢焚燒,包括藝人在印制甲馬紙過程中,一旦有失手印壞的紙也不能胡亂丟棄,以示對神靈的虔誠,這些印壞的甲馬紙都會進行焚燒。此外,也會將部分甲馬貼在床、墻、門甚至大理扎染的染缸上。鳳翔木版年畫相比甲馬而言,沒有祭畢焚燒功能,只有張貼懸掛功能。所以在制作精美程度上,云南甲馬與鳳翔木版年畫比就簡陋了很多,甲馬也正是因為這種普拙化在今天獨具特色。

2.題材內容不同

可以說,只要是人們生活中需要的,都有相關甲馬涉及。而年畫更多是用在房屋裝飾上,門前有門神畫,門后有鐘馗畫,廚房有灶王神像,屋內有連環畫或者農忙、仕女畫等,年畫中除了驅災辟邪類型之外,還有吉祥畫、戲曲畫等類型,而甲馬目前的主要功能還是驅災辟邪。不過近年來,有學者和欣賞甲馬這種藝術的人們開始關注甲馬,甲馬也逐漸產生審美功能,以甲馬為元素創作的藝術品也被更多人所喜愛。

3.制作方法不同

鳳翔木版年畫因為其裝飾性的特點,有彩印、套色印的步驟,年畫藝人一般會用刻好的墨線版印刷單線條的畫進行色彩填充,一般多以大紅、玫紅、綠、黃等色占據主要的視線范圍,在細節處加以紫、藍等色點綴,這樣才能使鳳翔年畫的畫面層次分明、舒適自然。而甲馬因為祭畢焚燒的特點,沒有在色彩上做過多的深入設計,而是用印染的紙張區分不同的神靈種類,這樣的方式在今天看來也具有一定的審美觀賞性,但是在創作之初并沒有這方面的需求。

通過研究,我們發現陜西鳳翔木版年畫和云南大理地區的甲馬,盡管目前的發展都不容樂觀,但云南大理地區甲馬的發展,卻有著可以讓鳳翔木版年畫借鑒的地方。雖然木版年畫的傳承人有現代互聯網發展的意識,但是個人的力量還是不具規模,沒有形成一個集體的、規模化的發展態勢。從二者的對比研究中尋找可以借鑒的地方,為傳統文化在當今社會的發展尋找新的出路和方向。

注釋:

①甲馬:木版畫的一種形式,是作為歲時節令等祭祀和其他一些民間風俗活動而印制的藝術。由于甲馬的內容多表現宗教中的神像等,種類繁多,名目繁雜,再因地域、神祇的不同,所以稱謂眾多,如“紙馬”“馬子”“神馬”“紙符”等,是民間祭祀活動重要的載體之一,有著祭畢便焚的民俗現象。在今天云南,甲馬在民眾的生活中仍發揮著重要的作用。

參考文獻:

[1]劉波.中國民間藝術大辭典[M].北京:文化藝術出版社, 2006.

[2]馮驥才.中國木版年畫集成云南甲馬卷[M].北京:中華書局,2010.

[3]陶思炎.江蘇紙馬[M].南京:東南大學出版社, 2011.

作者簡介:

臧璐(1990—),女,漢族,陜西西安人。西安翻譯學院助教,碩士,研究方向:設計藝術學、數字媒體藝術。